斯诺在他的《西行漫记》里记述了毛泽东对首次北京之行的回忆:“我住在一个叫做‘三眼井’的地方“今天小编就带您去看看这个地方

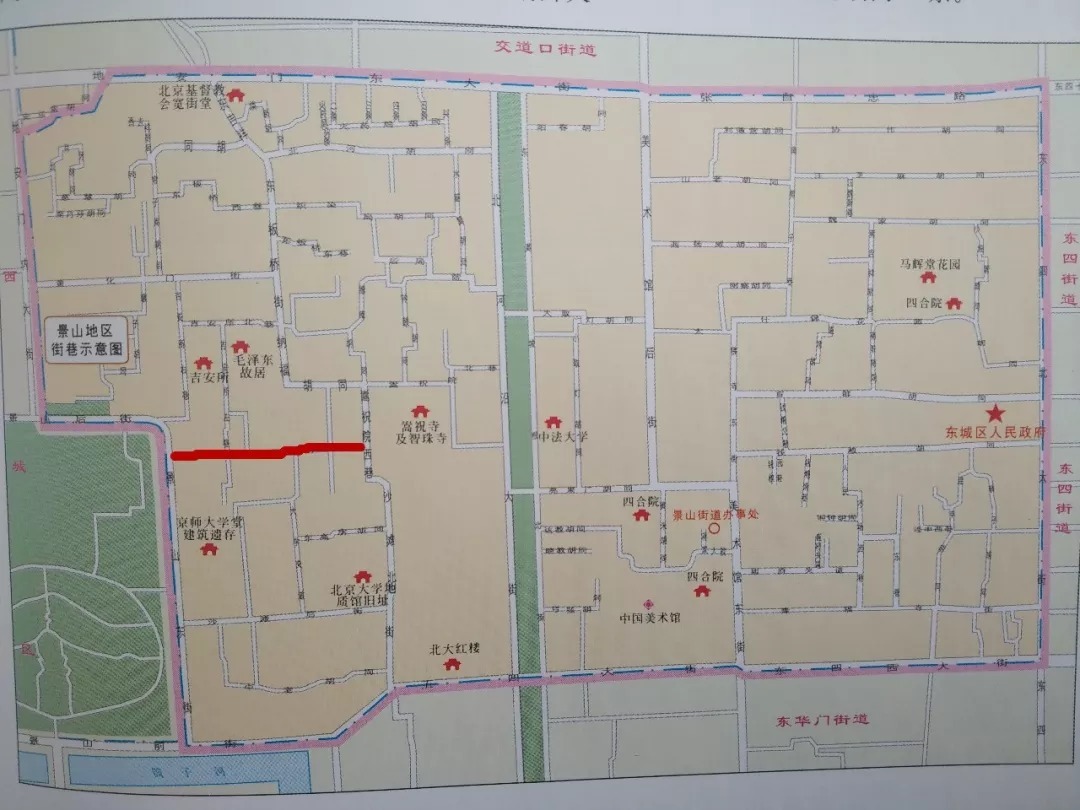

三眼井胡同位于北京东城区景山东街偏北路东,东起嵩祝院西巷,西至景山东街,北至纳福胡同,南至原京师大学堂围墙,与沙滩后街东高房胡同等周边街巷组成“三横七纵”的胡同片区,属于北京旧城25片历史文化保护区范围。整个三眼井地区最有代表性的,就是三眼井胡同。

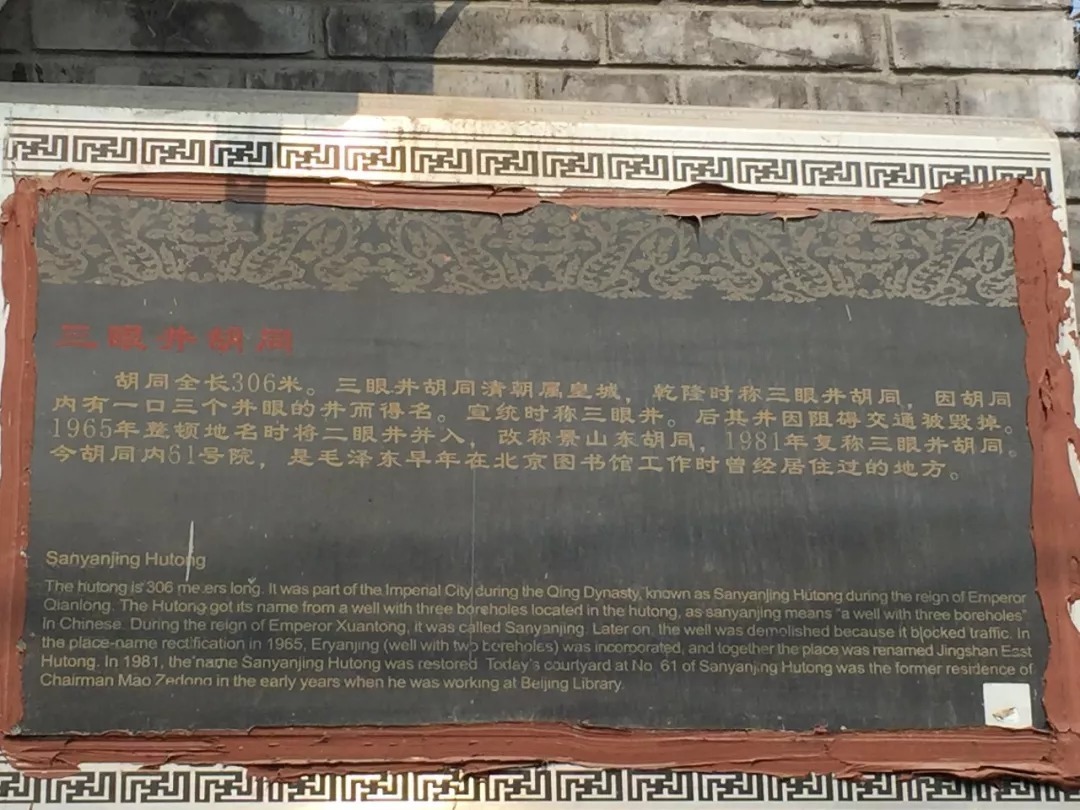

三眼井胡同介绍牌

景山地区街巷示意图(标红为三眼井胡同)

皇家库房 因井得名

在明代,三眼井胡同一带没有居民居住,是皇宫的专供作坊及原料库房。时至清代,该片区仍属皇城,除保留原有功能外,有为皇宫服务的工匠在此居住。乾隆年间称三眼井胡同,因胡同内有一口三个井眼的井而得名(亦有说法:今之二眼井、三眼井胡同就是由二连井、三连井演变而来的,并不是一口三个井眼的井,而是三排连房之间的一口井)。

受当时条件所限,北京城内几乎没有甜水井,取水通过水车从城外玉泉山运送到城内。这口井的发现,为皇家和大臣们在交通不便无法出城取水时提供了便利,成为其备用水源。后来水井干枯,并因阻碍交通被毁掉。民国后仍称三眼井胡同。1965年整顿地名时将二眼井并入,改称景山东胡同。1981年复称三眼井胡同。

Tips:您知道吗,除了这里,在前门西河沿街稍南还有一处三眼井胡同,现名三井胡同。

三眼井原址所在地

三眼井72号曾是一座关帝庙,2009年发现的关帝庙门额

三眼井胡同民居

伟人故居 伟业起点

清末民初,三眼井胡同一带的居民多为手工业劳动者,北大的教职工和学生也曾住在这里。据史料记载,民国七年(1918),毛泽东为组织新民学会会员赴法国勤工俭学,第一次来到北京,就租住在三眼井胡同原17号(现为61号院)。实际上,这个地址还不是最详细的地址,实际的住处,是在三眼井胡同里面的一条很窄的巷子里面,叫吉安所左巷8号,旧时的门牌是吉安所东夹道7号。

吉安所左巷

吉安所左巷是三眼井胡同路北从西往东数的第一条胡同,自北向南沟通吉安所北巷和三眼井胡同,长180米。原称“吉安所东夹道”,因位于吉安所东侧而得名,民国三十六年(1947年)改称“吉安所左巷”,“文化大革命”中一度改称“荣兴东巷”,后恢复原名。

吉安所明朝为司礼监公确,司礼监是太监的总领管。清朝,官眷薨逝,以衾被从宫中裹出,于此殡殓。妃嫔以上丧仪由内务府请旨施行,贵人以下则由吉安所沉丧。吉安所意即吉祥安葬,此巷亦由此得名。

初到北京时,毛泽东先在湘乡会馆落脚,又与蔡和森在豆腐池九号(今豆腐池胡同15号)杨昌济先生家小住数日,后来租住到了吉安所的住处。毛泽东在京期间,认识了李大钊,并在北京大学图书馆当助理员。

路线示意图

在美国作家斯诺所著的《西行漫记》里,较为详细地记述了毛泽东对首次北京之行的回忆:“我住在一个叫做‘三眼井’的地方,同另外七个人住在一间小屋子里。我们大家都睡到炕上的时候,挤得几乎透不过气来。每逢我要翻身,得先同两旁的人打招呼。”

西行漫记

据“舍友”罗章龙回忆:“初始,大家在外吃饭,食费昂贵且不习惯,于是商议自行炊爨,各事所宜······北京米贵难卖,经常以炒面调成糊,加葱花、盐末充食。一次子升做了一面盆浆糊,大家外出劳累了一天,虽饿亦无法下咽。房东是一满族少妇······她见我们不会做面食,觉得好笑,便亲自出来教我们发面蒸馍。还有送水的山东人老候,也愿意帮忙,他说:‘我不要你们的工钱,我做好馍和你们一起吃就可以了。’并将自己的炊具也搬来,每天为我们做饭,和我们一起吃馍馍、咸菜。我们八人只有外衣一件,出门时轮流着穿……入冬以后,昼则往沙滩北京大学第一院图书馆阅览室避寒,夜则返寓围炉共话。那时生活很苦,大家从中得到锻炼,不以为苦,反以为乐……”

1919年3月,因母亲病重,毛泽东离京回到湖南,结束了在此近8个月的“集体宿舍”生活。

由于毛泽东第一次来京之时在此居住,故1979年8月21日,该处作为“毛泽东故居”被公布为北京市文物保护单位。因吉安所左巷8号为私有财产,现为民居。

高等学府 文化遗存

三眼井胡同南侧,沙滩后街的55号、59号,就是著名的京师大学堂建筑遗存。

京师大学堂建筑遗存,原为清高宗第四女和嘉公主的赐第。光绪二十四年(1898年)改为京师大学堂。此学堂是在维新派推动下兴办的城内第一所大学,学堂第一任总管孙家鼐(咸丰年间的状元,历任工部、礼部、吏部尚书等职,曾做过光绪皇帝的老师。光绪二十四年孙家鼐因反对慈禧阴谋废黜光绪皇帝而愤然辞职。)

同年夏,因义和团进入北京,经费无着落,慈禧下令停办。1900年8月八国联军入侵北京,学堂的校舍被俄国、德国侵略军占据,学堂内的建筑、仪器等大部分被毁。光绪二十八年(1902年)清政府下令恢复京师大学堂,1911年京师大学堂改称北京大学,1927年张作霖下令取消北京大学,将北京的九所国立高等学校合并为京师大学校,1929年南京教育部被迫同意恢复北京大学,1934年又将傅恒家庙扩大为校址,作为图书馆。1990年,被定为市级文物保护单位。

京师大学堂建筑遗存,现尚有原和嘉公主府内的一座大殿,西部还保存有几组清式建筑的四合院,偏东处保存了一栋两层的西式楼房,为当时北京大学二院的教学楼。

原和嘉公主府大殿

原北京大学教学楼

2005年,沙滩后街55号被改建成了华育宾馆。现在,院内其余建筑均为近年新盖大楼,由高教出版社等单位使用。

改造升级 焕然一起

上世纪七十年代,三眼井地区原有破旧建筑大部分坍塌或成为危房,代之而建的是大片红砖房屋。居民因住房紧张,私搭乱建甚为严重,庭院空间几乎被挤占殆尽,居住环境一度十分恶劣。

改造后的三眼井胡同

本世纪初,新中国成立以来北京市最大一次四合院群落整体改造方案——三眼井保护区保护实施方案研究完成并开始实施,三眼井地区成为北京第一个充分体现四合院原有风格的历史文化保护区。

三眼井胡同93号

登记在册的文保四合院

2017年,三眼井胡同再度得到整治提升。经过一系列的改造、更新,三眼井胡同已成为景山地区的“名片”胡同,盛开的红色海棠花、供人休憩的椅子、新铺设的柏油路面、新贴的青灰色砖墙……改造后的三眼井胡同,一改往日喧闹杂乱,变得越发整洁敞亮。

改造后的三眼井胡同

如今,城市间高楼林立,人们追求现代化的大厦洋房,“胡同”似乎成了一个过时的老物件。三眼井虽经历了百余年的时间洗礼,却仍然不失华贵的气质。

参考资料来源:

《北京市东城区志·景山街道》

《北京名人故居·东城卷》

《青年毛泽东也是“北漂”:租住房子不足10平米》

本文图片源自网络