7月30日,由陈佩斯执导的《戏台》票房破2亿,单日票房从第三名逆袭至第二名,随着口碑的不断发酵,猫眼预测其最终票房将达5.9亿元,这将成为陈佩斯票房最高的作品。

《戏台》票房逆袭,71岁陈佩斯成暑期档黑马!

7月30日,由陈佩斯执导的《戏台》票房破2亿,单日票房从第三名逆袭至第二名,随着口碑的不断发酵,猫眼预测其最终票房将达5.9亿元,这将成为陈佩斯票房最高的作品。

在口碑上,《戏台》自提前点映以来就已经积累了不少好评,许多观众即便没有看过话剧版《戏台》,仅是冲着陈佩斯的多年情怀就第一时间买票观影,甚至为影片多次改档“鸣不平”。

一、“老喜剧人”的新电影

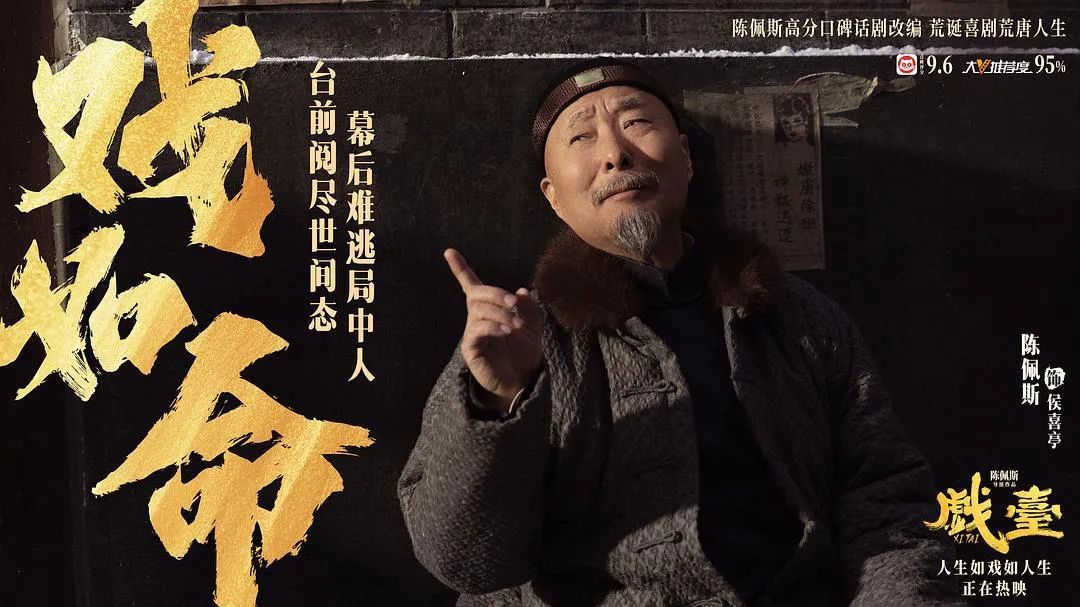

由陈佩斯执导、编剧并出演的《戏台》,是这位年过古稀的“老喜剧人”时隔32年之后再度执导的电影。《戏台》讲述了民国初年,陈佩斯饰演的五庆班班主侯喜亭,带着一众名角儿来到德祥大戏院演出,观众都在翘首以盼名角儿金啸天(尹正饰),谁承想刚攻城称王的洪大帅(姜武饰)偏偏指名要包子铺的伙计大嗓儿(黄渤饰)唱这出《霸王别姬》。

台前台后都乱了套,各色人等被卷入一场令人啼笑皆非的闹剧之中,为了保住饭碗和小命,从班主到戏院经理、男旦、六姨太等各怀心思,既要哄好大帅“改戏”,又要对得起观众。

如今不少“70后”“80后”观众是看着陈佩斯的喜剧小品长大的,春晚舞台上的《吃面条》《主角与配角》《羊肉串》等脍炙人口的佳作,经得起时间的考验,哪怕放在今天依然是优秀的小品。作为著名艺术家陈强之子,陈佩斯很早就接触了电影,父子二人搭档,早在上世纪80年代就开创了“二子”系列喜剧电影:《二子开店》《父子老爷车》《爷俩开歌厅》等,较早开启市场化商业喜剧的尝试。

新千年之后,陈佩斯转战话剧领域,发挥自己在小品、电影上的经验,在舞台上开辟新天地,从《托儿》到《阳台》《阿斗》都大获成功,融入了陈佩斯对于喜剧理论的思考。

2015年陈佩斯的新作《戏台》在北京喜剧院首演,这部民国戏班后台发生的故事,通过独特的喜剧形式,引发观众的感触和思考,标志着陈佩斯艺术创作的新高峰。十年之后,《戏台》被搬上了大银幕,再度获得年轻一代电影观众的认可,8.0的豆瓣高分让人仿佛回到陈佩斯的小品和“二子”系列的时代。

面对观众“欠陈佩斯一张电影票”的表达,71岁的陈佩斯本人也颇为感慨:“这戳到我的伤心处。20多年前,我离开电影时,也有很多观众说出这句话”,而这次用优秀作品回应观众“多拍电影”的呼声,也是老艺术家的理想和坚持。

二、演的是戏中戏,讽的是人间事

《戏台》的出彩之处还在于,它讲述的不仅是一段梨园行的传奇轶事,更以戏班为棱镜,折射出时代浪潮下的众生百态。

在这之中,既有如洪大帅这样的“强权者”,不懂艺术、不守规矩,企图用强权把世界的规则变成自己的规则。

也有如徐处长这样趋炎附势的附庸者,出卖底线狐假虎威,自甘堕落成为帮凶,只为“拿着鸡毛当令箭”的一时快感。

但更多的是侯班主、吴经理和五庆班众人这样于夹缝中艰难求生的普通人,为了活命不得以弯腰低头,但仍逃不脱底线的拷问和良心的挣扎。

被迫改戏的侯班主,望向祖师爷一瞬的触动,道尽了艺术家在强权面前的无奈心酸。

而当炮火震落瓦砾,金啸天与凤小桐依然挺直脊梁将原汁原味的《霸王别姬》一字不改地唱完,这这份近乎“殉道者”般的执着,化作穿透银幕的力量,直抵观众内心。

戏台上下的众生境遇折射出的是现实中的世态炎凉,《戏台》演的不仅是梨园人的悲欢,更是不同时代普通人的命运浮沉。

在小人物的“悲”和“难”,妥协和坚持里,我们看到了自己的影子,笑着笑着就哭了。

戏里侯班主跪地叩首,哭喊出“祖师爷,我为活命啊”,戏外的陈佩斯早已泣不成声,久久不能不出戏。

还有那句“老祖宗留下的东西,真地道啊”的感叹,既是对传统的致敬,也是对人心纯粹的呼唤。

老祖宗的东西,不能沦落成迎合权贵的砝码,时代变化虽快,却总有一些东西不能随波逐流。

风骨不改,笑泪皆真,借由戏中人的命运,陈佩斯完成了一场跨越时空的对话。

从票房和口碑看,《戏台》显然都取得了不错的成绩,但其中也有一些针对电影的批评,主要表现在舞台剧改编成电影的“水土不服”。

尽管电影在努力突破,但主要戏份集中于德祥大戏院,其他场景多为背景点缀或承担转场功能,未完全跳脱舞台剧的叙事框架。在时间和情节方面保留了“三一律”的紧凑性,一定程度上导致电影化表达不足,无法像一些纯粹电影那般自由地展现宏大时代背景与多元场景。

影片移植舞台剧喜剧效果时“水土不服”。舞台剧可借即时互动弥补情节粗糙,而电影要求更高真实感,观众在影院冷静审视时,一些强行拼凑的小品化段落暴露出苍白本质,削弱了电影整体质量。

来源:环球时报、1905电影网、中国电影报道