《鼓楼外》正在北京卫视热播。这部由王之理编剧,于震自导自演,海一天、边潇潇、杜源等主演的京味现实题材剧,不仅人物性格鲜明,而且结构紧凑,情节复杂,悬念迭出。

《鼓楼外》正在北京卫视热播。这部由王之理编剧,于震自导自演,海一天、边潇潇、杜源等主演的京味现实题材剧,不仅人物性格鲜明,而且结构紧凑,情节复杂,悬念迭出。

最近的剧情中,于钟声出狱后,第一次到师父家,易大船暗含着提醒自己的这位大徒弟,(你师弟尹东义)那条路走不通,但你也不要总想着报仇。

传承工匠精神,传承做人的情义。这才是易大船想要传给于钟声的真正衣钵。

于钟声认识文老板(梁天饰演)那场戏,于钟声介绍自己手工制作的紫檀圈椅,讲他做的“涩手”为什么不同于别人……

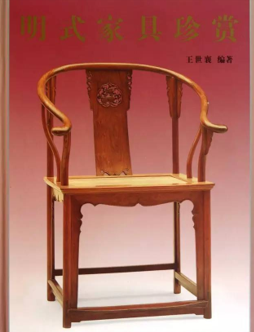

文老板只说了一句:你这把圈椅(的式样)是王世襄先生那本《明式家具珍赏》的封面。(见下图)

虽然《鼓楼外》很难说是木匠的行业剧,但木匠这一行当,如今还有多少人了解?今天,笔者就说说王世襄先生与木匠的那些故事。

文博大家王世襄先生为什么要写一部文老板口中的《明式家具珍赏》?这本被奉为圭臬、引爆了全世界持续至今的明式家具热、海南黄花梨热的书籍,又跟木匠有什么关系,和北京硬木家具厂有什么关系?

笔者只能这么说:关系大了,渊源,深了去了。

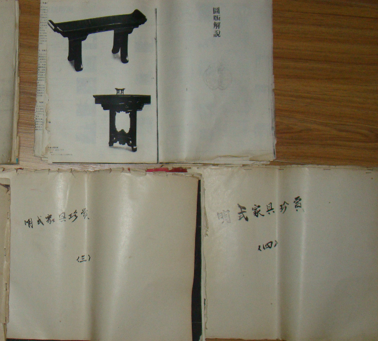

这张照片是《明式家具珍赏》一书出版后,王世襄先生赠送给北京硬木家具厂的原书清样。

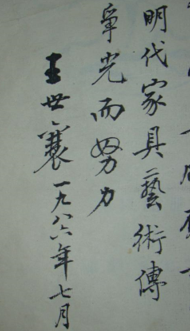

下图是王世襄先生的题赠(局部)。

1985年8月,王世襄编著的《明式家具珍赏》经香港三联书店、文物出版社联合出版。其后出版的《明式家具研究》以文字为主,前者以图为主,这实际上是一本专著拆成两本出版,为的是降低香港三联书店的出版风险和成本,作为稿酬,王世襄先生只得到了100册样书。可见这本定价450港元的《明式家具珍赏》当年有多珍贵!围绕这本书其实还有一桩版权公案,离题太远就不说了。

北京硬木家具厂的一位老木匠师傅,曾向笔者讲述了王世襄先生与木匠行和北京硬木家具厂的特殊感情和渊源。

20世纪80年代末,明清家具的艺术和商业价值开始走向巅峰,原因之一就是王世襄先生两本专著的问世——《明式家具珍赏》与《明式家具研究》。其后,《明式家具珍赏》相继有英、美、法、德等九个版本问世,这部划时代的经典此后不断再版,引发了海内外对明式家具乃至(海南)黄花梨的持续狂热追捧。

话说“文革”期间,被打倒的王世襄曾在冷滩晓市买过海黄、紫檀等珍贵木料制成的算盘,他当过故宫博物院古物馆科长,记忆力惊人,过手过目的文物,就跟印在脑子里似的。他一上手就知道这些算盘的用料是老料,出自名贵硬木家具,甚至是清宫家具,他开始四处打听、探访木匠师傅……自此,王世襄开始了他平生第二次文物抢救之路。

十一届三中全会之后,王世襄不白之冤得到昭雪,成为国家文物局恢复职称评定后的第一批研究员。那时,他已年过六旬。在20世纪最后的20年,王世襄以惊人的速度,实现他“昂首犹作花,誓结丰硕子”的愿望。王世襄关于明式家具的研究,被学术界誉为是和郭沫若青铜器研究、沈从文古代服饰研究并列的三大社科研究成果之一。

中国古典家具研究会副理事长、著名收藏家张德祥曾撰文回忆:“那会儿,王先生的《明式家具珍赏》刚出版,又重又厚,一本两百多块钱(内地版),当时没多少人买得起,也不好买,经常有人向王先生求购此书。”

30多年前花两百多块钱买一本书,的确很奢侈。但王世襄先生不是一个吝啬和算计的人,在他眼里,文化的传承比什么都重。后来大约是手头已无书可送,更可能的原因是珍视彼此的缘分,王世襄把《明式家具珍赏》一书的清样赠给了北京硬木家具厂,并题词——“赠给:北京市硬木家具厂,愿共同为发扬明代家具艺术传统、为国争光而努力!王世襄一九八六年七月。”

虽寥寥数语,却契合着时代精神——当年,各行各业为国争光的思想,也同样感染和支撑着王世襄。

北京硬木家具厂是在公私合营时,由鲁班馆的工匠和几十个小作坊合并而成的,是北方古家具的生产修复基地,现更名为“龙顺成”。当时北京硬木家具厂的货库,是北京最大的硬木家具库,库房里存有大量最优秀的古典木器家具,由于受到出口政策的限制,大量的明清古家具堆满了东库、西库和南库,一个库的面积就相当于两个篮球场,几千件家具层层叠叠堆得有三四米高,上至宫内御制紫檀器,下至民间巧活,应有尽有,种类之全、数量之大,堪比故宫。

当年,王世襄先生和张德祥、马未都等几个小友,常钻“大库”——行里人对北京硬木家具厂库房的称呼。

张德祥与王世襄先生是几十年的忘年之交,两人的结缘就是因为北京硬木家具厂。王世襄在《明式家具珍赏》一书中收录了25件来自北京硬木家具厂和北京木材厂的家具,这些都是张德祥发现并介绍给他的。每逢工人休息日,王世襄就和张德祥去库房拍照,以作出书之用。

初春时节,也就是现在这会儿的天气,乍暖还凉,大家都还穿着棉袄,屋里没暖气,家具就放在背景纸上,如果想要挪动它们,就得脱鞋踩在很凉的背景纸上。

“大家都劝王先生别去动家具了,但他非得自己搬!其他人都觉得摆好了,王先生还觉得不满意,生怕家具某个部件被遮挡了。”

王世襄所藏明式家具大多有些残损,而这又往往使他能以较低的价格搜购到自己的心仪之物。他结交了好几位木匠师傅,其中就有北京硬木家具厂的老师傅,能够帮助他将残损之器修整完好,时间长了连他自己也逐渐成为这方面的行家,可以随心所欲地将所藏家具拆卸组装起来,这也正是他研究明式家具的一条途径——注重实物与匠师技艺相结合。

骑着自行车走街串巷,搜罗旧物旧家具,找木匠师傅聊天取经,一直是王世襄先生最喜好的事。明榫讲究密如针脚,暗榫讲究天衣无缝,老木匠师傅口口相传的口语行话,常给王世襄以启发。

正如朱家溍先生所评:世襄十分重视木工技法和保存在木匠师傅口语中的名词、术语,因为这样的活材料是不可能在书本中找到的。他和鲁班馆的老木匠师傅们交上了朋友,恭恭敬敬地向他们请教,面对着不同的家具,一个个部位,一桩桩造法,仔细询问,随手记在小本子上,回家再整理,不懂则再问再记,直到了了于心。

他曾为了求得一件明代杌凳,跑了30多趟,由20元最后加价到400元。在北京通县,他看中一张黄花梨方桌,价格仅5元,他舍不得雇人运,就自己一手扶车把,一手扶桌腿将桌子倒扣在背上,推着自行车自己一步一步运回家……很多人说他傻,可他觉得一点也不亏。

为了出《明式家具珍赏》这本以图为主的书,王世襄要联系图片拍摄,自藏的家具多有损伤,拍照前要请有名的木匠师傅修旧如旧,所费自然不少。此外还要到处去访求经典家具实物,联系熟人拍照,光是为还人情请吃饭就用去了几千元……

说回《鼓楼外》这部电视剧,从中就可以窥得木作行业以及木匠生活之一斑——易大船的“大船木器”家具馆在孙女易小船的忙乎下开业了,四位徒弟以及亲朋好友纷纷前来祝贺。

开业宴上,易大船站起身,先挨个给四位徒弟“敬酒”,其实是语含提醒和告诫,希望两位徒弟老大于钟声、老二尹东义能忘记彼此的恩怨……老四没等师父“出题”,更不敢师父敬自己酒,端起酒杯就要先干,易大船却认真地敬他一杯,说:你最大的优点就是甘拜下风。——这话还是说给老大老二听的。

“天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。”易大船点化徒弟的这番古语,他知道徒弟们离真正领悟还需要不少时日。

宴罢人散,于钟声对尹东义的“复仇”却更加紧锣密鼓起来,当然,复仇还是救赎,变数都还很大。

易小船曾跟陈颖说:这帮木匠的思维跟常人太不一样了。

细想想,还真是有点异于常人。就像那榫卯结构,严丝合缝,机关重重,明明是人造之物,却浑然一体。

昨晚演到:尹东义刚被于钟声收拾得人财两空,一转眼于钟声自己也接连遭遇变故,先是文老板要他想办法拿到师父珍藏的交椅,否则就收回工厂,接着去深圳跑贷款又把三新借他的40万都“送”给了骗子,文老板指使律师上门催债,法院查封了于钟声给家人买的几套房,老父急火攻心住进医院……

不知道这师兄弟是否能想起师父易大船的话:善恶终有报,人在做天在看哪!

这一言难尽的《鼓楼外》,您看了吗。

作者:夯石