影博e课堂 | 从《工厂大门》到《双子杀手》 —简述电影帧速率的变迁_北京时间

早期电影放映机的三开角遮光器人眼对于交替变化的连续影像的闪烁感,与放映画面的亮度与帧频有关,即如果要获得不闪烁的观感,画面越亮则需要越高的帧频。

在电影科技日新月异高速发展的今天,以高分辨率、高帧频、高动态范围和广色域作为主要特征的高新影像技术成为推动电影发展的一大强劲动力。李安导演近年来相继创作了《比利·林恩的中场战事》和《双子杀手》两部4K/3D/120fps HDR格式的电影,引发了一轮对于高技术格式电影的关注和热烈讨论,本文将为读者简略梳理高帧频技术在商业电影和周边行业的发展与应用历程,解释高帧频技术的概念和难点,讨论它在电影中应用的优势与不足,并展望它未来的发展。

马克斯·韦特海默

影像的活动原理:

电影是构架在幻觉之上的,“电影”的英文名称“Motion Picture”非常明晰地表明了电影的技术性质:活动的影像。如果我们一帧帧独立地观察这些影像的话,会发现影像本身就是静止的,没有任何运动,也就是说活动影像其实是一系列静止图像的集合。这个理论称为Phi现象(phi phenomenon),是德国心理学家、格式塔心理学创始人之一马克斯·韦特海默(Max Wertheimer)于1912年提出的。根据他的实验结果:人眼在1秒钟内能够分辨出10-12帧连续变化的单个影像,而超过这个界限,在1秒以内让人眼接受更多的连续影像的话,大脑就会将它们融合起来形成运动视觉,所以可以认为每秒12帧影像是让人眼产生运动视觉的底线。

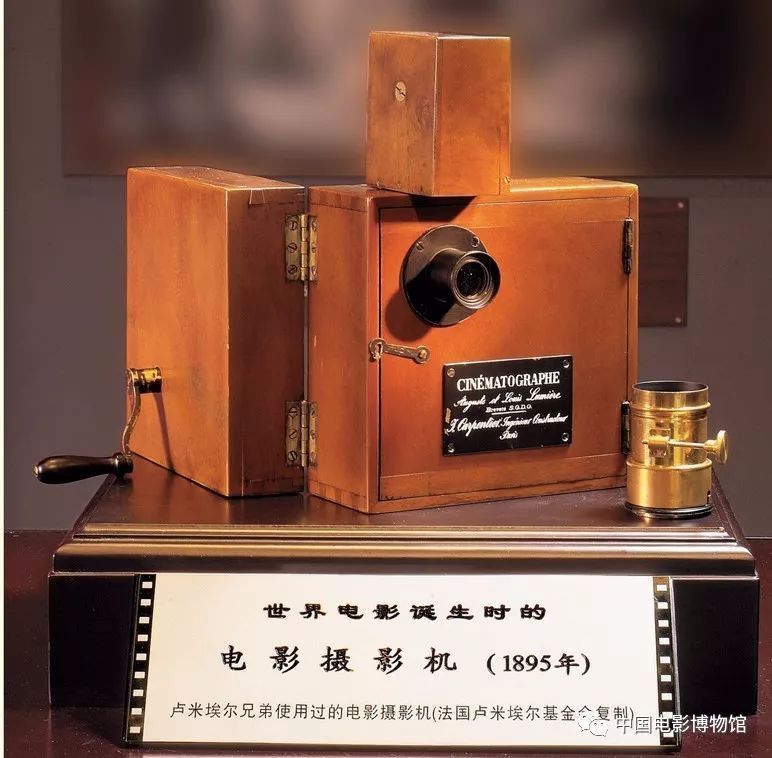

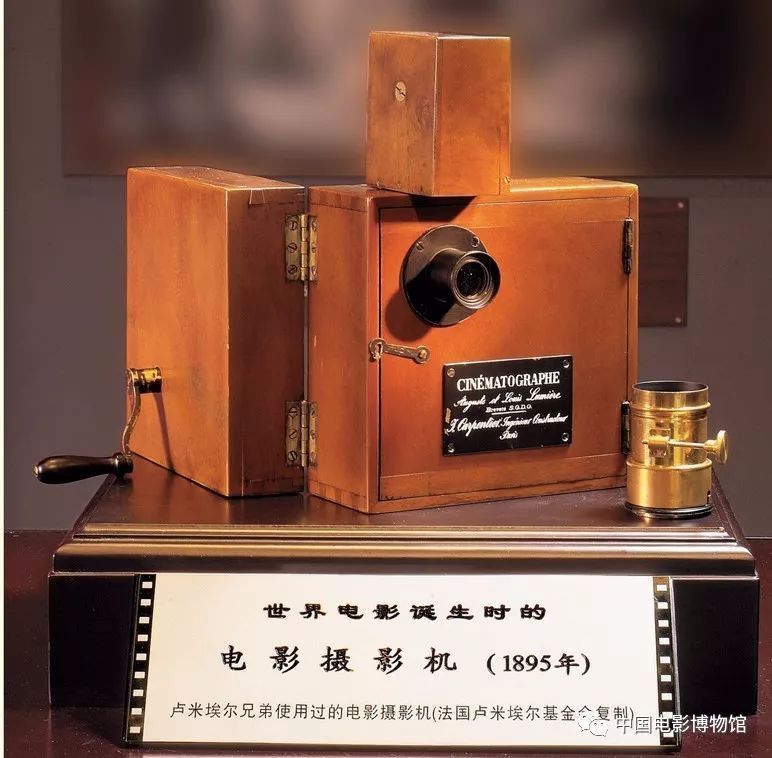

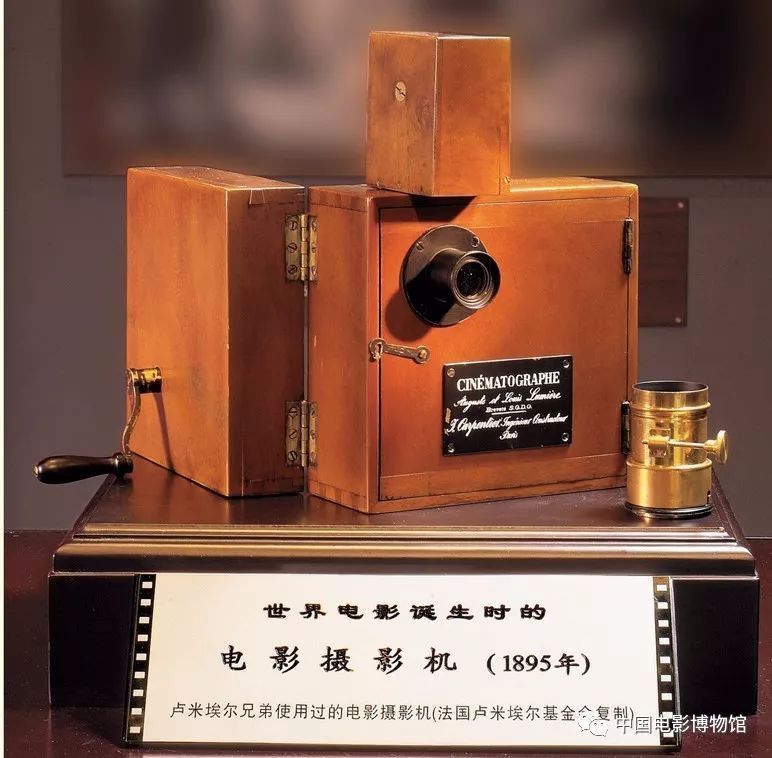

1895年3月17日,法国的路易·卢米埃尔在里昂的家族工厂拍摄了《工厂大门》,并于3月22日进行了首映。这部作为“第一部电影”的著名影片,采用了每秒16帧的拍摄和放映速度,时长共46秒。虽然当时投影放映会有较强的闪烁感,但足以让观众惊奇于栩栩如生的场景复现。

活动影像的帧频指图像采集或再现设备在单位时间中对运动主体的图像采集和再现的频率,用帧/秒fps(frame per second)作为单位。需要注意的是,这个帧频主要指的是“放映帧频”而非“摄影帧频”,只有当放映和摄影的帧频一致的时候,银幕上呈现的时间才和现实拍摄中的时间一致,否则就称为“升格”或者“降格”。

早期电影放映机的三开角遮光器

人眼对于交替变化的连续影像的闪烁感,与放映画面的亮度与帧频有关,即如果要获得不闪烁的观感,画面越亮则需要越高的帧频。作为美国电影技术的先驱,托马斯·爱迪生早在推出他的电影放映机之前,就发现了放映亮度与帧频之间的关系,他将自己产品的放映片速规定为46fps,其胶片摄影机的拍摄速度也是46fps。所以我们可以发现,电影从诞生之初就是“高帧频”的,而不是从低到高逐渐进步的。而以卢米埃尔为代表的其他电影发明家们,选择了 16fps的帧频,因为他们在放映机上普遍使用了“三开角”遮光器,让一帧画面在银幕上出现三次,从而实现了48fps的显示帧频,这样既能够满足人们对动态影像放映观感的需要,又能够大大降低拍摄、制作和拷贝成本,保证商业利润。

在默片时代,16fps就是观众和内容制作者广泛接受和应用的帧频速率。但由于早期的摄影机和放映机是由手摇驱动的,拍摄和放映速度都很不稳定,没有什么“标准帧频”这一说,直到声音的出现。

有声电影出现时,帧频至少要达到24fps才能够满足较高质量还音的需要。此外,从胶片后期剪辑的角度来看,24fps在操作上非常清晰简便,会更有利于剪辑师的工作和交接。电影的帧频于1932年被固定在24fps上,此时的胶片放映机采用双开角的遮光器,使一帧画面在银幕上出现两次,仍旧保持了48fps的画面显示帧频。也就是说,银幕上的48幅画面其实质信息量只有24幅,而这甚至还不如早期爱迪生放映格式的46幅。显然,24fps这个标准在确定之初是视听质量和商业利润妥协的结果,而并没有从任何“美学特点”的角度来考虑,即使是对90年前的人们来说,其实都并不能算作一个理想的解决方案。

电影帧频的发展:

在大银幕观影中,虽然24fps解决了闪烁感问题,但由于其时间分辨率不高,因此在摇摄、横移、跟拍等运动镜头中,随速度和幅度变化会有不同程度的抖动产生,在明暗反差强的部分,这种抖动会更加显著,甚至带来眩晕感。人们发现,通过提高影片放映帧率,增加单位时间的画面信息量,可以在很大程度上减弱或消除运动镜头的抖动感,得到平滑的视觉感受,同时更能显著地提升活动影像的清晰度,这就是通常所说的“高帧频技术”。如前文所述,高帧频技术主要指的是影院的放映设备必须采用48fps、50fps、60fps、72fps等帧频来放映节目内容,与摄影帧频没有直接关系。在同等的空间分辨率(也就是图像分辨率)下,更高的时间分辨率会带给观众视觉上更流畅更清晰的影像,而如果只扩大空间分辨率而忽视时间分辨率的同步提高,则一定会影响活动影像的清晰度。

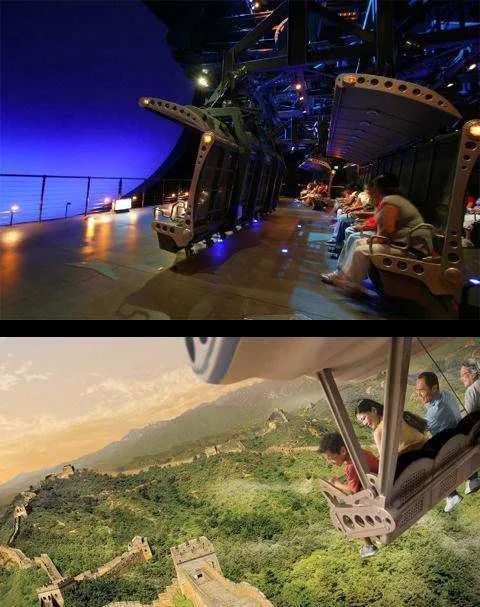

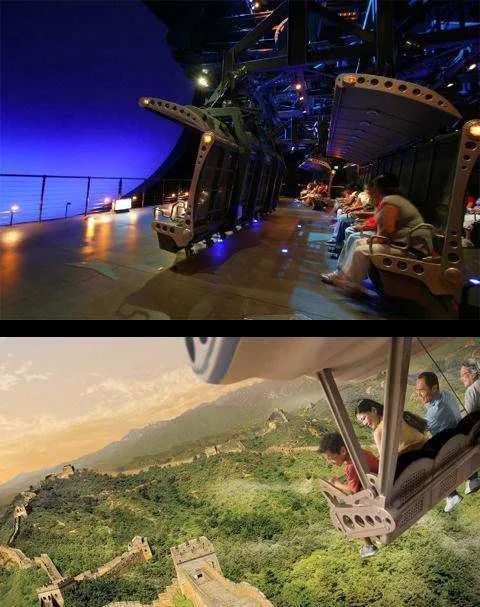

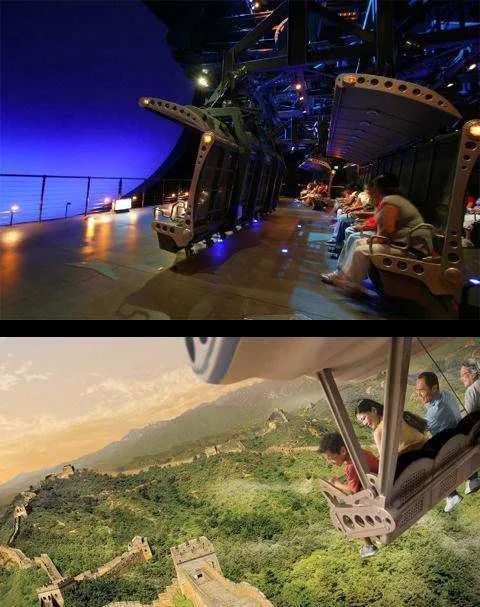

在科技馆、博物馆、游乐园等一些特种电影放映的场所里,其节目内容往往是巨幕、球幕、动感、4D等类型,为提升活动影像的沉浸感,影片的帧频往往采用的就是48fps或60fps,甚至更高。比如,迪士尼乐园于2001年推出的的飞行影院“飞跃加州”项目,采用的帧频为48fps。2016年升级版的“飞跃地平线”项目又以8K*6K的图像分辨率,120fps的放映帧频所支撑的顺滑流畅的超高规格影像再次震撼了世界各地的游客。2010年,洛杉矶环球影城邀请彼得·杰克逊团队共同打造了著名的“King Kong 360 3D”项目,采用8K/3D/60fps的格式,制作了一个惊险刺激,动态流畅的立体3D动感沉浸式体验项目。这也为杰克逊后来使用高帧频技术拍摄《霍比特人》提供了很好的试验机会。可以说,高帧频技术并不是空穴来风,更不是李安或某一个人的独家创新,而是在特种电影领域不断演进提升的“成熟” 技术。

迪士尼乐园《飞跃地平线》

在数字时代,介质成本、机械结构、声音质量等方面的技术和经济瓶颈已被突破,高帧率技术从特种影院回归主流商业影院成为可能。

2009年随着《阿凡达》的现象级热映,作为在上世纪90年代已开始探索立体3D制作、技术经验已非常丰富的卡梅隆,对《阿凡达》在24fps下画面产生的抖动缺陷对立体观感造成的破坏非常遗憾,决心要大力推进高帧频技术的应用。而彼得·杰克逊率先以2K3D48fps格式摄制了《霍比特人》三部曲并推向市场。李安则在2016年的《比利·林恩的中场战事》中,将帧频一举提高到了120fps,并于2019年继续用120fps的高帧频格式发行了制作成本高昂的多的《双子杀手》。

李安拍摄《双子杀手》工作照

高帧频影像的优点和问题:

在画面的视觉感受上,《双子杀手》的绝大多数横摇、横移和高光比高反差的运动镜头,如果采用24P一定会有剧烈抖动,而在120P下就显得流畅顺滑,甚至较为极端的高速运动,也能够在一定程度上看清运动细节。

有摄影常识的读者都知道,高帧频对应更短的单帧曝光时间,运动主体的边缘也就越清晰,但如果不提高摄影和放映的时间分辨率的话,就会发现活动影像的抖动会更为明显,即拍摄时的曝光时间越短,抖动越剧烈,观感越不适。所以,在帧频不高的情况下,保留一定的画面运动模糊是保证观赏舒适感的必要条件;而当帧频提高时,银幕给眼睛和大脑的信息量大大丰富,帧与帧之间的运动信息更加连贯,就不需要过多的运动模糊来“弥补”帧间的变化了。

普通帧频与高帧频活动影像边缘清晰度对比

就制作成本而言,以普通2K 24fps常规电影作为基准,如果画面的分辨率不变,提高帧频到48fps,那么将带来存储、传输、视效处理等环节制作成本的2倍增加;而如果帧频不变,画面分辨率提高到4K,那么其相应数据量将是2K的4倍,其存储和处理成本也将会是4倍。4K电影对于影厅中后排观众来说,几乎看不到差别,其增加的成本难以从质量上体现出来,而48fps高帧频影像则不论前排后排,都能感受到流畅度和清晰度的显著增强,因此高帧频相比高分辨率而言,显然更具“性价比”。

卡梅隆导演表示,高帧频技术是解决普通帧频下立体3D观影不适的问题的手段之一,而不是唯一,他将不会采用李安这样的全片120fps来制作发行《阿凡达2、3》,而很可能会采用“混合帧频”的形式,也就是说某些段落会用到120fps,其他部分可能是采用60fps甚至还混合其他帧频,根据每一段落的画面表现需要来确定帧频。

总而言之,24fps作为电影帧频的标准,之所以沿用近百年时间,最主要还是经济因素决定的。这近百年间诞生了无数电影经典,其影像风格已被专家和观众们奉为圭臬,由于帧频不足带来的影像抖动和模糊甚至已经形成了牢固的视觉习惯,成为了“电影感”的重要组成部分,一切与之不同的影像形式或技术在特别热爱经典电影质感的人眼睛里,都会觉得奇怪甚至冒犯。然而随着高帧频游戏、互联网视频、手机高刷新率屏幕等飞速的普及应用,年轻一代的观众将会越来越适应甚至习惯于高帧频的流畅质感,也许若干年以后,电影的24fps“低帧频”也会经常被拿出来研究,就像我们现在研究黑白片和默片那样。

作者简介:朱梁,北京电影学院影视技术系教授,青年电影制片厂制作中心主任,硕士研究生导师,中国影视技术学会先进影像专业委员会秘书长,中国影视摄影师学会理事,美国查普曼大学道奇电影学院访问学者。

早期电影放映机的三开角遮光器人眼对于交替变化的连续影像的闪烁感,与放映画面的亮度与帧频有关,即如果要获得不闪烁的观感,画面越亮则需要越高的帧频。

在电影科技日新月异高速发展的今天,以高分辨率、高帧频、高动态范围和广色域作为主要特征的高新影像技术成为推动电影发展的一大强劲动力。李安导演近年来相继创作了《比利·林恩的中场战事》和《双子杀手》两部4K/3D/120fps HDR格式的电影,引发了一轮对于高技术格式电影的关注和热烈讨论,本文将为读者简略梳理高帧频技术在商业电影和周边行业的发展与应用历程,解释高帧频技术的概念和难点,讨论它在电影中应用的优势与不足,并展望它未来的发展。

马克斯·韦特海默

影像的活动原理:

电影是构架在幻觉之上的,“电影”的英文名称“Motion Picture”非常明晰地表明了电影的技术性质:活动的影像。如果我们一帧帧独立地观察这些影像的话,会发现影像本身就是静止的,没有任何运动,也就是说活动影像其实是一系列静止图像的集合。这个理论称为Phi现象(phi phenomenon),是德国心理学家、格式塔心理学创始人之一马克斯·韦特海默(Max Wertheimer)于1912年提出的。根据他的实验结果:人眼在1秒钟内能够分辨出10-12帧连续变化的单个影像,而超过这个界限,在1秒以内让人眼接受更多的连续影像的话,大脑就会将它们融合起来形成运动视觉,所以可以认为每秒12帧影像是让人眼产生运动视觉的底线。

1895年3月17日,法国的路易·卢米埃尔在里昂的家族工厂拍摄了《工厂大门》,并于3月22日进行了首映。这部作为“第一部电影”的著名影片,采用了每秒16帧的拍摄和放映速度,时长共46秒。虽然当时投影放映会有较强的闪烁感,但足以让观众惊奇于栩栩如生的场景复现。

活动影像的帧频指图像采集或再现设备在单位时间中对运动主体的图像采集和再现的频率,用帧/秒fps(frame per second)作为单位。需要注意的是,这个帧频主要指的是“放映帧频”而非“摄影帧频”,只有当放映和摄影的帧频一致的时候,银幕上呈现的时间才和现实拍摄中的时间一致,否则就称为“升格”或者“降格”。

早期电影放映机的三开角遮光器

人眼对于交替变化的连续影像的闪烁感,与放映画面的亮度与帧频有关,即如果要获得不闪烁的观感,画面越亮则需要越高的帧频。作为美国电影技术的先驱,托马斯·爱迪生早在推出他的电影放映机之前,就发现了放映亮度与帧频之间的关系,他将自己产品的放映片速规定为46fps,其胶片摄影机的拍摄速度也是46fps。所以我们可以发现,电影从诞生之初就是“高帧频”的,而不是从低到高逐渐进步的。而以卢米埃尔为代表的其他电影发明家们,选择了 16fps的帧频,因为他们在放映机上普遍使用了“三开角”遮光器,让一帧画面在银幕上出现三次,从而实现了48fps的显示帧频,这样既能够满足人们对动态影像放映观感的需要,又能够大大降低拍摄、制作和拷贝成本,保证商业利润。

在默片时代,16fps就是观众和内容制作者广泛接受和应用的帧频速率。但由于早期的摄影机和放映机是由手摇驱动的,拍摄和放映速度都很不稳定,没有什么“标准帧频”这一说,直到声音的出现。

有声电影出现时,帧频至少要达到24fps才能够满足较高质量还音的需要。此外,从胶片后期剪辑的角度来看,24fps在操作上非常清晰简便,会更有利于剪辑师的工作和交接。电影的帧频于1932年被固定在24fps上,此时的胶片放映机采用双开角的遮光器,使一帧画面在银幕上出现两次,仍旧保持了48fps的画面显示帧频。也就是说,银幕上的48幅画面其实质信息量只有24幅,而这甚至还不如早期爱迪生放映格式的46幅。显然,24fps这个标准在确定之初是视听质量和商业利润妥协的结果,而并没有从任何“美学特点”的角度来考虑,即使是对90年前的人们来说,其实都并不能算作一个理想的解决方案。

电影帧频的发展:

在大银幕观影中,虽然24fps解决了闪烁感问题,但由于其时间分辨率不高,因此在摇摄、横移、跟拍等运动镜头中,随速度和幅度变化会有不同程度的抖动产生,在明暗反差强的部分,这种抖动会更加显著,甚至带来眩晕感。人们发现,通过提高影片放映帧率,增加单位时间的画面信息量,可以在很大程度上减弱或消除运动镜头的抖动感,得到平滑的视觉感受,同时更能显著地提升活动影像的清晰度,这就是通常所说的“高帧频技术”。如前文所述,高帧频技术主要指的是影院的放映设备必须采用48fps、50fps、60fps、72fps等帧频来放映节目内容,与摄影帧频没有直接关系。在同等的空间分辨率(也就是图像分辨率)下,更高的时间分辨率会带给观众视觉上更流畅更清晰的影像,而如果只扩大空间分辨率而忽视时间分辨率的同步提高,则一定会影响活动影像的清晰度。

在科技馆、博物馆、游乐园等一些特种电影放映的场所里,其节目内容往往是巨幕、球幕、动感、4D等类型,为提升活动影像的沉浸感,影片的帧频往往采用的就是48fps或60fps,甚至更高。比如,迪士尼乐园于2001年推出的的飞行影院“飞跃加州”项目,采用的帧频为48fps。2016年升级版的“飞跃地平线”项目又以8K*6K的图像分辨率,120fps的放映帧频所支撑的顺滑流畅的超高规格影像再次震撼了世界各地的游客。2010年,洛杉矶环球影城邀请彼得·杰克逊团队共同打造了著名的“King Kong 360 3D”项目,采用8K/3D/60fps的格式,制作了一个惊险刺激,动态流畅的立体3D动感沉浸式体验项目。这也为杰克逊后来使用高帧频技术拍摄《霍比特人》提供了很好的试验机会。可以说,高帧频技术并不是空穴来风,更不是李安或某一个人的独家创新,而是在特种电影领域不断演进提升的“成熟” 技术。

迪士尼乐园《飞跃地平线》

在数字时代,介质成本、机械结构、声音质量等方面的技术和经济瓶颈已被突破,高帧率技术从特种影院回归主流商业影院成为可能。

2009年随着《阿凡达》的现象级热映,作为在上世纪90年代已开始探索立体3D制作、技术经验已非常丰富的卡梅隆,对《阿凡达》在24fps下画面产生的抖动缺陷对立体观感造成的破坏非常遗憾,决心要大力推进高帧频技术的应用。而彼得·杰克逊率先以2K3D48fps格式摄制了《霍比特人》三部曲并推向市场。李安则在2016年的《比利·林恩的中场战事》中,将帧频一举提高到了120fps,并于2019年继续用120fps的高帧频格式发行了制作成本高昂的多的《双子杀手》。

李安拍摄《双子杀手》工作照

高帧频影像的优点和问题:

在画面的视觉感受上,《双子杀手》的绝大多数横摇、横移和高光比高反差的运动镜头,如果采用24P一定会有剧烈抖动,而在120P下就显得流畅顺滑,甚至较为极端的高速运动,也能够在一定程度上看清运动细节。

有摄影常识的读者都知道,高帧频对应更短的单帧曝光时间,运动主体的边缘也就越清晰,但如果不提高摄影和放映的时间分辨率的话,就会发现活动影像的抖动会更为明显,即拍摄时的曝光时间越短,抖动越剧烈,观感越不适。所以,在帧频不高的情况下,保留一定的画面运动模糊是保证观赏舒适感的必要条件;而当帧频提高时,银幕给眼睛和大脑的信息量大大丰富,帧与帧之间的运动信息更加连贯,就不需要过多的运动模糊来“弥补”帧间的变化了。

普通帧频与高帧频活动影像边缘清晰度对比

就制作成本而言,以普通2K 24fps常规电影作为基准,如果画面的分辨率不变,提高帧频到48fps,那么将带来存储、传输、视效处理等环节制作成本的2倍增加;而如果帧频不变,画面分辨率提高到4K,那么其相应数据量将是2K的4倍,其存储和处理成本也将会是4倍。4K电影对于影厅中后排观众来说,几乎看不到差别,其增加的成本难以从质量上体现出来,而48fps高帧频影像则不论前排后排,都能感受到流畅度和清晰度的显著增强,因此高帧频相比高分辨率而言,显然更具“性价比”。

卡梅隆导演表示,高帧频技术是解决普通帧频下立体3D观影不适的问题的手段之一,而不是唯一,他将不会采用李安这样的全片120fps来制作发行《阿凡达2、3》,而很可能会采用“混合帧频”的形式,也就是说某些段落会用到120fps,其他部分可能是采用60fps甚至还混合其他帧频,根据每一段落的画面表现需要来确定帧频。

总而言之,24fps作为电影帧频的标准,之所以沿用近百年时间,最主要还是经济因素决定的。这近百年间诞生了无数电影经典,其影像风格已被专家和观众们奉为圭臬,由于帧频不足带来的影像抖动和模糊甚至已经形成了牢固的视觉习惯,成为了“电影感”的重要组成部分,一切与之不同的影像形式或技术在特别热爱经典电影质感的人眼睛里,都会觉得奇怪甚至冒犯。然而随着高帧频游戏、互联网视频、手机高刷新率屏幕等飞速的普及应用,年轻一代的观众将会越来越适应甚至习惯于高帧频的流畅质感,也许若干年以后,电影的24fps“低帧频”也会经常被拿出来研究,就像我们现在研究黑白片和默片那样。

作者简介:朱梁,北京电影学院影视技术系教授,青年电影制片厂制作中心主任,硕士研究生导师,中国影视技术学会先进影像专业委员会秘书长,中国影视摄影师学会理事,美国查普曼大学道奇电影学院访问学者。