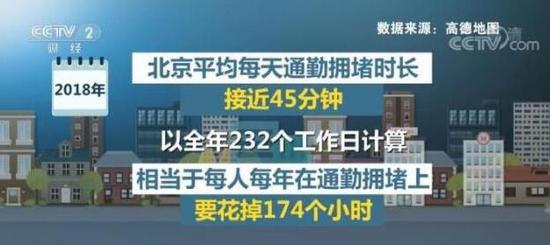

高德地图数据显示,2018年度北京平均每天通勤拥堵时长接近45分钟,以全年232个工作日计算,相当于每人每年在通勤拥堵上要花掉174个小时,所以有网友开玩笑,一个人是不是真的爱北京,让他挤一次早高峰地铁就知道了。

高德地图数据显示,2018年度北京平均每天通勤拥堵时长接近45分钟,以全年232个工作日计算,相当于每人每年在通勤拥堵上要花掉174个小时,所以有网友开玩笑,一个人是不是真的爱北京,让他挤一次早高峰地铁就知道了。

不光中国,许多国家都在为路上太堵、通勤时间太长而苦恼。英国,每七个人当中就有一个,每天上班单程超过一个小时;美国好一些,平均通勤时间也要50分钟左右。

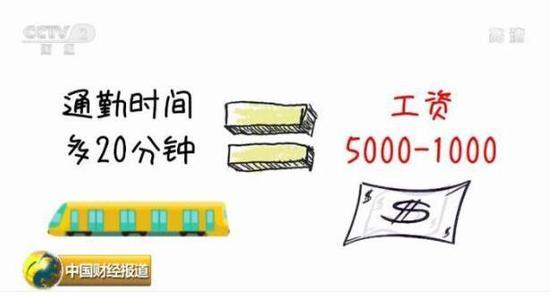

长距离通勤对人造成的伤害远不止多花点时间那么简单,研究发现,增加20分钟的通勤时间,对乘客造成的痛苦感就等于工资被砍了近五分之一。

而那些通勤时间在45分钟以上的人,五年内离婚率比不需要通勤的人高出4成。

此外,长距离通勤还会迫使女性花更多的钱,形成所谓的粉红税,纽约女性每年平均在通勤上要比男性多花1200美元,任谁顶着一副精致的妆容踩着高跟鞋摇晃在拥挤的车厢里,都会恨不得能有扇任意门直达目的地。

通勤时间太长就没有一点好处吗?也有。当地铁里的人员密度从每平米两个人上升到每平米五个人时,人们在手机上买买买的概率会提升45%。

此外,在英国,通勤时间在1小时以上的人平均工资为每小时18.8英镑,约合164元人民币,几乎是那些通勤时间在15分钟以内人群的两倍。如果嫌收入太少,你可以试试搬得离公司更远一点,然后你会发现没什么用。说到底,城市居民的就业地和居住地距离过远是造成城市交通拥堵和居民通勤痛苦的重要原因。

而百度地图数据也发现,国内居民出行的目的地中七成是工作商务和休闲娱乐类场所,这意味着如果我们能在城市规划时合理配置一个区域内的工作场所、居住场所和娱乐场所,大部分的通勤痛苦都可以得到缓解。

通勤时间太长容易抑郁

事实上,通勤困难带来的后遗症远不止往返路上的无奈。这群“职住分离”的年轻人还得忍受日益增加的经济成本,不容乐观的健康情况,以及持续下降的生活满意度和幸福感。

2017年,剑桥大学等机构对3.4万余名上班族展开的联合调查中,通勤在1小时以上的上班族,抑郁几率高出平均水平33%,产生与工作相关压力的风险高12%,每晚睡眠时间不足7小时的可能性高46%。

河北女孩仲夏喜欢将通勤比作“取经”。为了省钱,她住在燕郊,工作却在数十公里外的北京二环。上下班从此成为她每个工作日不得不面对的痛苦经历。

仲夏告诉记者,同事们大多体恤她的通勤之苦,让她按时下班,将未完成的工作带回家里。可经过3个小时的长途颠簸,一进门,她只想“瘫”在床上。经过艰难的思想斗争后,她只能强打起精神继续加班,熬夜到一两点是家常便饭。

超负荷运转,透支着她的健康,工作不到3个月,仲夏就因不按时吃饭感到胃疼,内分泌也出现问题,长了一脸痘痘。

一些不能准时下班的年轻人的通勤压力更大。住在沙河开出租车为生的张华,会在每天凌晨出车,赶到中关村维亚大厦,接4位拼车的女孩子。“她们并没有合租在一起,只是知道是顺道的,这么晚地铁也没有了,就合伙包了我的车。”张华说,近30公里的路程,4个女孩会分摊100多元的出行费用。

“还有打不到车,坐黑车、坐高价车的情况。”就职于北京一家新媒体公司的潘希告诉记者,她从单位到家坐地铁只有3站,但一到深夜,至少要花50元的出行费用,而且叫车至少要等十几分钟,“有时加小费也没有司机愿意来。”

当小年轻被通勤困扰之际,已经为人父母的职场人士更是痛苦翻倍。“既要接送孩子,又要正常工作,一天下来,精疲力竭,苦不堪言”。

“早上5点多起来,为孩子准备早饭、做家务。6点40分喊醒孩子,看他洗漱、吃饭。”自打孩子上了学,北京家长刘娟便开始了“超长待机”。每天早7点,她准时从家里出发,送孩子去学校,接着再开车去单位。早高峰期间这段约13公里的路她常常要花上1小时以上。

这也是刘娟每天最焦虑的时光,她不时会产生“下一秒就会迟到”的错觉。偶尔,刘娟的丈夫会主动提出送孩子上学,但她只能多睡20分钟左右。“再迟点,路上会更堵,得不偿失”。

“将自家房子租出去,再到学校门口租一套”“在同一小区寻人拼车”“两口子制定分工表,分派接送孩子的时间”,为了规避通勤路上产生的突发状况,生活在都市的家长们绞尽脑汁,各出奇招。

工作日出行“掏空身体”,让空闲时的各项安排通通被“补觉”代替。刘娟说,一到周末,她就要在家里宅一天,“缓缓身上的乏劲儿”。仲夏也喜欢睡半天,再用半天洗洗衣服刷刷剧。“大周末绕半个城过来见你”更是成为年轻人之间形容友情的最新流行语。

此外,“通勤难”还挤压了年轻人下班后的学习时间,面对知识更新快,竞争激烈的现实,他们又不得不像“海绵挤水”似的抽出时间给自己“充电”。在上海市徐汇区一家汽车公司从事研发工作的小王,已经养成了在地铁上背单词、看书的习惯。但周围嘈杂的环境,常常会分散他的注意力。

有专业人士指出,在地铁上看书,实际上是用巨大代价换取微小的回报。“既会影响视力。还会因长时间保持一种固定姿势,导致腰酸背痛手足发麻”。

通勤者主要有这几大类

结合地铁通勤者职住地点、住房成本以及出行时间的变化特征,研究者找到了四类截然不同的人,即安居乐业者、迁居者、升职定居者、跳槽者。

1、安居乐业者

是指7年既不搬家又不换工作的地铁通勤者。这类人群占整体样本中的16.38%。研究发现,安居乐业者在四类人群中通勤时间最短,他们的平均地铁内通勤时间(进站点到出站点的时间)大概为36分钟;他们通常居住在平均住房成本较高的地铁站点周边,大约为6.9万/平方米。整体来看,安居乐业者的住所、工作稳定。他们的住所59%位于五环以内,而且有很多安居乐业者居住在内城区。他们的工作地也多位于2号线站点周边。安居乐业者应该是“有房一族”的中高收入人群。

2、迁居者

是指7年内至少搬家一次的地铁通勤者。他们的比例大约是11.09%。迁居者的工作地与安居乐业者的工作地位置接近。可以推测,迁居者的工作收入也相对较高。2011年,他们的居住地与安居乐业者类似;到2017年,他们的居住地普遍搬移到四环到五环。模型的验证结果显示,他们对于住房成本的敏感性在逐步增加。可以得到的推论是:他们先在内城区租房,租房的压力对迁居者来说不是很大,随着他们买房的意愿增加,对住房成本的敏感性增强,最终在四环、五环区域买房。因此,他们经历了内城租房到城区买房的过程。在这一过程中,迁居者的职住分离在加剧,平均地铁内通勤时间从35分钟增长到39分钟。

3、升职定居者

是指7年内至少换工作一次且至少搬家一次的通勤者。这类人的比例为61.35%,是占比最大的一类人群。从统计分析可以发现,升职定居者7年内平均换工作2.65次、搬家2.51次;反映了大城市居民在城市内部的高流动性。2011到2017年,升职定居者的居住地,逐渐与安居乐业者的居住地接近。不同于迁居者,他们对住房成本的敏感性在逐步降低,倾向于搬迁到住房成本更高的地铁站点周边。同时,他们的工作地不断变化,在新的就业中心聚集。因此,可以认为他们是城市的上升群体。值得关注的是,由于新兴的就业中心多聚集在离市中心较远的地方,而较好的居住环境通常在内城区,这类人群在“升职定居”的过程中,职住分离的情况越来越严重。从2011年到2017年,升职定居者的平均地铁内通勤时间从36分钟增长到40分钟。

4、跳槽者

是指7年至少换工作一次的地铁通勤者。这类人群占比为11.18%。他们忍受着最长通勤时间,地铁内通勤时间稳定在43分钟左右。并且,他们倾向于居住在周边住房成本较低的站点,65%的跳槽者居住在五环以外。相比之下,跳槽者高频率地换工作、多居住在近郊、忍受着较长时间的通勤。可以认为,他们多为进京打工的群体,甚至是中低收入的临时工。他们极有可能是长期租房的人群。

“通勤难”城市病咋解决

大城市年轻人通勤难的一个重要原因是日渐攀升的居住成本,香港大学在读博士姚远对此深有体会。

姚远说,在学校附近租房,三四千港元只能租到破旧的“劏房”:由厨房改的几平方米空间,“房间无法放下四把伞”,灶台处搭一块木板,就是睡觉的地方了。而现在他租住在深圳湾附近,居住条件好了很多。但相应也要接受口岸过关、搭三班地铁、一班巴士车全程一个半小时的通勤过程。

这似乎是每个年轻人都要历经的生存体验。工作初期,中国社会科学院社会发展战略研究院研究员戈艳霞就深受其扰。为了协调一个课题,她几乎每天要在清华大学(西北五环)与中国社科院(东南二环)之间跑。

戈艳霞心中,理想的租房位置处于两地中间。但当时她的工资只有4000元,只好退而求其次,租住了清华大学附近的一个小房间。“房租2800元,剩下的勉强够吃穿行,再不敢奢望其他消费”。

为了不耽误工作,首都经济贸易大学特大城市研究院执行院长叶堂林也专门在学校附近为父母租了房子,自己更是时常“蹭住”,以便骑个自行车就能上下班。

在叶堂林看来,通勤难,是每个城市在发展过程中都会遇到的瓶颈。这既与大量的人口涌向城市,城市变得越来越大有关,也与规划部门前瞻性不够,造成公共设施体系不匹配有关。“以北京为例,市政基础设施为1100万人口配备,实际上随着外来人口涌入,人口已经超过3000万,交通等自然承载不了。”叶堂林说。

戈艳霞则将“通勤难”指向三个“变量”。首先是城市人口的流动性不断增强,绝大多数人不可能一辈子只待在一个单位,导致单位提供住房等福利保障的功能基础丧失。其次是就业和居住的空间关系进一步疏离,形成了多个相互分离的就业中心和居住中心。最后是家庭随迁的现实需求。

“与家人团聚、一起生活往往需要空间更大的房子和更低的物价成本,而远离就业区的房子会更大更便宜,物价成本也相对更低一些。”戈艳霞3年前对北京市青年人口发展状况进行调查发现,该群体平均每天通勤时间超过1小时的人数比例高达63.19%,通勤压力明显高于总人群平均水平。

“眼下的问题,是一个城市发展的必由阶段,是阵痛,并非毫无解决方法。”叶堂林建议,政府部门将外来人口纳入自身人口管理范畴,根据实际现象配备基础设施。同时,为中小城市创造发展机遇,让年轻人拥有更多选择。

“从就业区和居住区的空间关系改造入手治理通勤问题。”戈艳霞给出对策。她建议通过增加就业集聚区的居住机会,或通过增加居住集聚区的就业机会,来改变当前职住失衡的格局。

在大多年轻人眼中,眼下最要紧的还是提高通勤舒适度。针对该问题,叶堂林建议,提高车站密度,调整公交线网的覆盖密度,开设针对不同人群的快车、慢车,并在一些大城市打造“公交+地铁”“市郊铁路”“城际铁路”的通勤系统,更好服务都市圈的三个圈层。

除了宏观上的调控手段,叶堂林还建议,上班族在早晚高峰期尽可能选择公共交通,“私家车对于道路的占有量,和它的出行效率相比还是不够的。”

(北京时间综合央视、中国经济网、中国青年报)

看你爱看,为你精选。北京时间用户群现已开放,欢迎大家扫小编微信,进群和北京时间核心用户一起聊新闻喔~