北京古北口帽儿山下埋葬七名无名勇士!每年今天,村民都会前来祭奠

如今的古北口风景秀丽,景色宜人。但鲜为人知的是,90年前,中国军队与日本侵略者在此展开殊死对决,古北口一仗堪称整个长城抗战中最为激烈和悲壮的一战。而每年的今天,对于古北口村的村民来说,都是一个特殊的日子。

每年的这一天,村民们都会自发来到距村庄几百米处的帽儿山下,为埋葬在这里的七位勇士们端来一碗水饺,斟上一杯好酒。这样的传统,至今已延续了90年。这里埋葬的七位勇士到底是什么人?90年前,长城内外到底发生了什么?为纪念长城抗战结束90周年,今晚21:00,由北京银行独家冠名播出的《档案》为您揭秘!

华北告急 生死攸关

蒋介石一反常态批准请战

古北口位于密云县城东北百余里的燕山山脉中。它又称虎北口,是长城上的一个雄关险隘,历来是兵家必争之地。往南100公里就是古都北京。就军事而言,一旦古北口被攻破,就等于打开北京乃至中原的北大门。

1933年3月,日军陈兵长城沿线,向古北口、喜风口等长城要隘准备大举进攻。长城告急,平津告急,华北告急!“岂肯折膝盖求苟安,站直抛颅笑颜生。炎黄子孙多傲骨,我今抗日三请缨。”在生死存亡的关键时刻,第17军25师师长关麟征请战奔赴前线。看到关麟征字字铿锵的请战信,蒋介石欣然同意,甚至还提出了褒奖。这样的反应着实令人意外!一直以来,蒋介石坚持“攘外必先安内”的策略。大敌当前,他视共产党为心腹大患,而非已经占领整个东北三省的侵华日军。那么,这次蒋介石为什么同意了关麟征的请战呢?

他们壮烈殉国

以血肉之躯筑就新长城

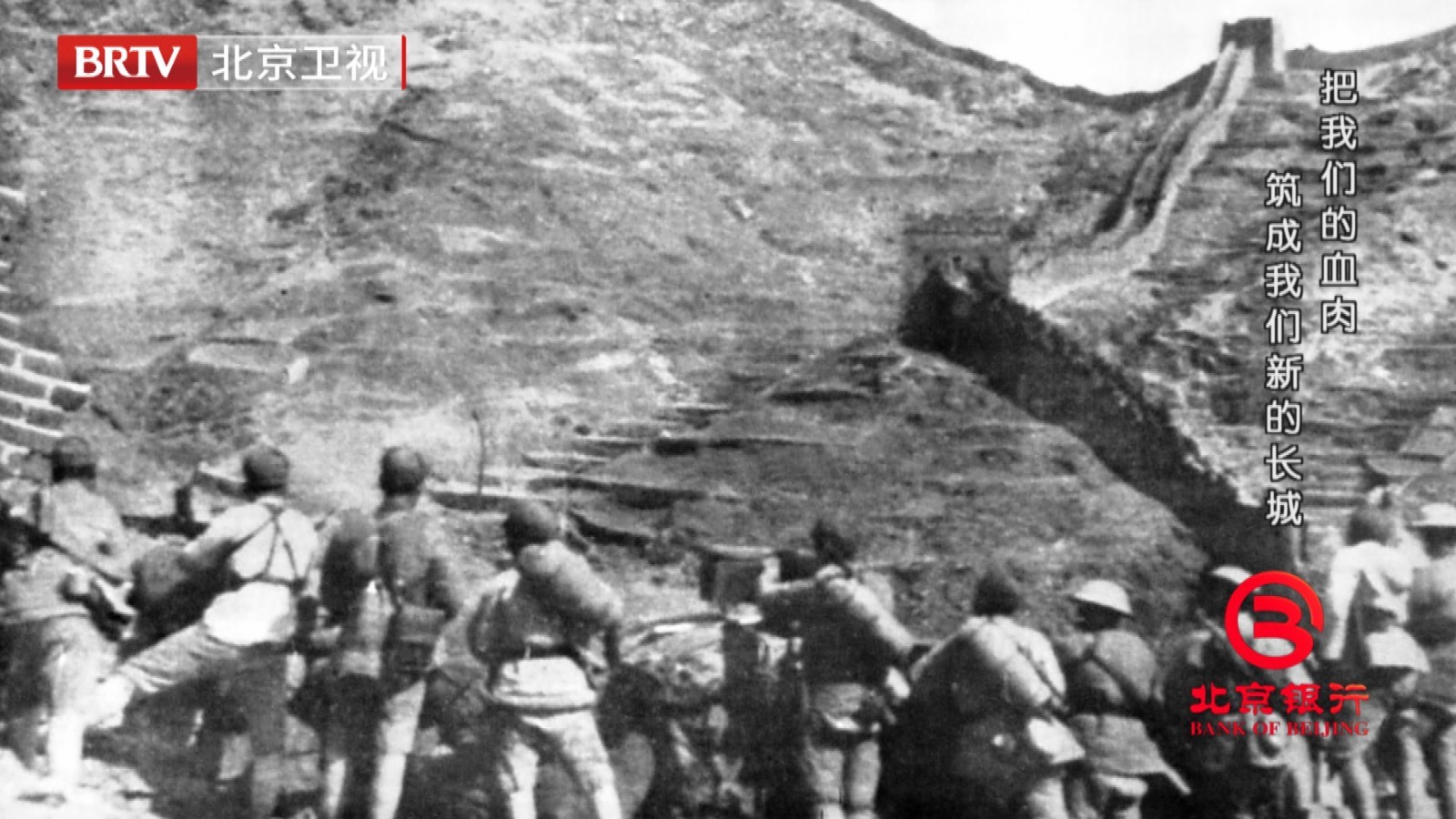

1933年3月10日,日军第八师团的师团长西义一下达了对古北口进攻的命令,古北口战事随即爆发。在猛烈的交战中,关麟征被迫击炮弹炸伤,情况危急。此时,他的得力干将戴安澜正坚守龙儿峪阵地,情况也不容乐观。由于第25师伤亡惨重,3月12日,时任25师代理师长的杜聿明于下令撤退,同日古北口失守。撤退的过程中,官兵们暴露在日军枪口之下,成为日军猎杀的活靶,场面极为惨烈。

在龙儿裕阵地,戴安澜此前曾派出一组7人的侦察哨,在“帽儿山”观察前线战况。而到了撤退的时候,这7名士兵为了掩护部队安全转移,顶住了敌人一轮又一轮的轰炸,与日军血拼直至流尽最后一滴血。他们用血肉之躯,为中华民族筑起一道新的 “长城”。 据史料记载,当年七勇士之所以选择留下来,是因为通讯被炸断没有收到上级撤退的命令。那么,当时具体的情况,究竟是怎样的呢?

敬其神勇

侵华日军为其收葬立碑

令人想不到的是,七勇士牺牲后,第一个为他们立碑的竟然是侵华日军。“古北口七勇士”的事迹最早是由北平的驻日使馆中传出的。1933年由南京国民政府印发的《政治月刊》中,一篇题为《我军七勇士之事件》的文章中对此事进行了记载:“其后日军敬其神勇,于该处建一极雄壮坚固之墓,代为收葬,题为‘支那七勇士之墓’。并闻日军第八师团之高级军官,皆曾亲往祭奠。”

当时,日军清点战场时惊讶地发现,在阻击了他们两天,顶住了飞机、大炮的轮番进攻,毙伤 160 多名日军的阵地上,居然只有7名中国士兵的尸体。尤其是看到七勇士几乎没有一人的尸首是完整的,大多数临死之前还紧抱武器保持战斗姿态时,日军军官大为震惊,下令厚葬,并为他们立了碑。此时正是侵华日军气焰最为嚣张的时候,他们为什么要记住这几个中国的英雄呢?

今晚21:00,由北京银行独家冠名播出的《档案》播出《宁可向前十步死,绝不后退半步生——把我们的血肉筑就新的长城》,敬请关注!