中国文字改革委员会资料而周有光早对拼音字母有所涉猎,1954年当专家们对“何谓民族形式”的争论不亦乐乎的时候,他就发表了一篇《什么是民族形式》的文章,指出汉字的形式不适合字母的要求,世界上最通行的是拉丁字母,与其另起炉灶,不如就采用它。

他戏言,大概是上帝太忙了,把我忘掉了。

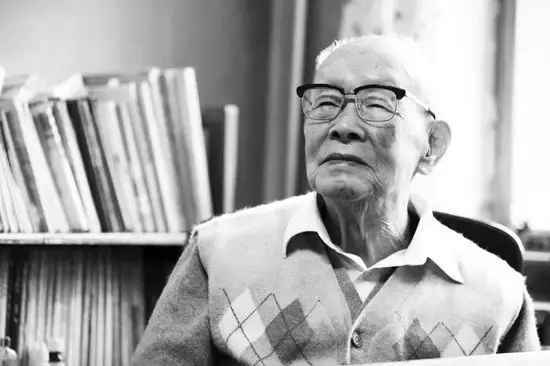

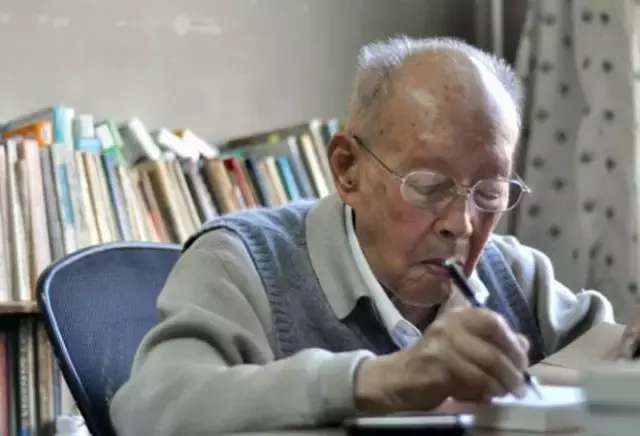

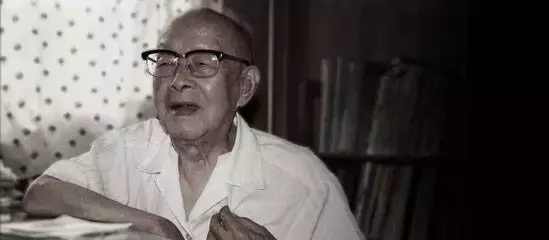

周有光走过了世纪百年,见证了风云变幻。年岁的积淀褶皱了他的双眼,乐观的豁达显得愈发浓烈。他的至亲好友早已定格在了中国历史的教科书、名人录上。环绕周围能伴他左右的只有九平米小书屋里的浩瀚卷秩,和存留记忆中的似水年华。

2017年1月14日,周有光与世长辞。在经历了漫长的一百一十二个春夏秋冬后,这次,上帝终于想起这位老人了。离别,不是悲伤的情愫,而是与昔日老友知己再度重逢和再续前缘。

2008年,在《汉语拼音方案》五十年周年纪念时,周有光说“最好的纪念方法就是不声不响地让拼音发挥更多作用”。如今,我们愿以同样的方式缅怀周先生。

一期颐一十又二个岁月之中,附着在周老身上的标签太多了:沈从文的连襟、才女张允和的丈夫、银行家、语言学家、文字学家。他一生奔波,多次转行,几经风霜,光环之后伴着磨难,痛苦之中迎着朝阳。就如同有人说,周老的一辈子活出了别人的好几辈;他与妻子经历了七十载风云多变,却仍能相濡以沫,携手白头。

历史浪潮中的错位人生

语言文字学中的一股清流

“人生很难按照你的计划进行,因为历史的浪潮把你的计划几乎都打破了。”这是周有光面对自己的一生,做出的朴实无华的概括。

他的一生总是被历史汹涌的潮流推向风口浪尖,几经转行,五十岁才开始钻研语言文字,却用三年时间参与设计了汉语拼音26字母,并最后成为了国际通用音标。

人们尊称他为“汉语拼音之父”,中西文化交流的桥梁。对此称号,周老总是呵呵一笑,因为他有自己的一套说法。他说“这完全是一件出乎意料的事情,况且汉语拼音早就出现苗头了,有一个发展的过程,不能把功劳全部归在我一个人身上,我不是拼音之父,我是拼音之子。”

其实,在周老云淡风轻的说辞和寥寥数语中,他已经把最艰难崎岖的一路经历自我过滤掉了。创制以拉丁字母为载体的汉语拼音26字母,对于中国来说是向文明迈进了一大步,而对于周老来说,则是为此迈出了无数个艰难的小步。

1949年的中国

1949年,新中国成立之初,语言文化事业百废待兴,偌大的中国存在着80%的文盲。为了普及汉语普通话,为了让所有的中国人民都能认识汉字,中央政府下令召集语言界专家吴玉章、瞿秋白、王力等,开始研发一套中国的拼音方案。

毛主席邀见语言文字学家

1955年的一天,正在上海复旦大学教授经济学的周有光接到了一个从北京打来的电话。这个电话正是中央文字改革小组打来的,来电的意图竟是邀请这位经济学家去搞语言文字。

接到电话后,周有光倍感诧异,觉得这是一件很出乎意料的事情,因为这是周恩来总理亲自点名要他这位精通中、英、法、日四国语言的人去,所以不好推辞,只能负囊北上。而这一北上的决定,也正使得他有幸避开了当时的“反右派”运动。

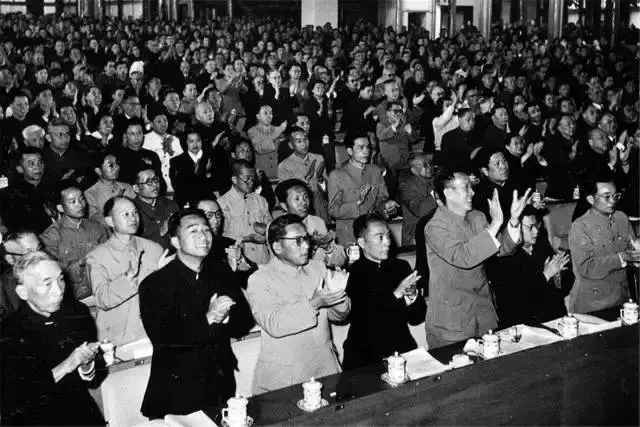

1955年中央文字改革会议

他火速来到北京,参加了全国文字改革会议。在会议上,中国文字改革委员会的专家们拿出了6种汉语拼音方案草案,其中一种便是拉丁字母式方案。

中国文字改革委员会资料

而周有光早对拼音字母有所涉猎,1954年当专家们对“何谓民族形式”的争论不亦乐乎的时候,他就发表了一篇《什么是民族形式》的文章,指出汉字的形式不适合字母的要求,世界上最通行的是拉丁字母,与其另起炉灶,不如就采用它。他的这一见解与文字改革主力吴玉章的观点不谋而合,正因如此,文改会一再下通知让他留此工作。

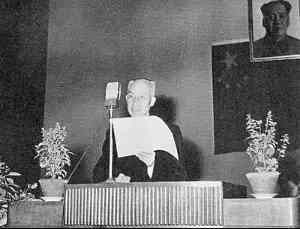

周有光会议发言

每当谈及这段错位的经历,周老总是笑颜跃面。他一再推辞,说自己是外行,胜任不了这项工作。但吴老却说,这是一项新工作,我们大家都是外行。

吴老的这句话让周有光难拒难却,他决定辞掉复旦大学经济学教授的职位,举家迁到北京,自己专心留在文改委工作。

文字改革委员会小组讨论

55岁,作为周老人生中的一个分水岭,从此中国便少了一个经济学家,多了一个语言文字学家。

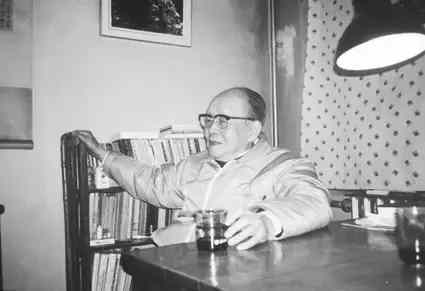

在文改委工作的日子里,他的同事是中国语言大家吴玉章、吕叔湘、王力、罗常培。在拼音方案委员会中共有十五个人,而文改的具体工作是由叶籁士、陆志伟和周有光负责的。三年时间,他们革故鼎新,设计出了中国第一套拼音方案——26字母注音法。

文改委员会的成员周有光(右二)

经过了国内外众多争议,无端责难,实践证明了这套拉丁字母注音法的成功,该方案最终在1958年通过了人民代表大会的提议,正式公布实施。之后的三年,他们不断地奔走国际,使26字母变成了国际通用音标,得到全世界的认同。

《汉语拼音方案》通过人民代表大会决议

如今,汉语26字母拼音方案已充分发挥了它应有的作用。也许,一代代语言学家试图敲开汉字的堡垒,开启明智,引进文明,到了周有光这一代,终于尘埃落定。

笑看风云人未老

百年沧桑中的前世之旅

在成为人们敬仰的语言文字学家之前,周有光生命的前五十年曾有着另一番波折起伏的别样人生。

晚清1906年出生在江苏常州的周有光,祖上曾是江苏地区的望族,他十岁来到了苏州成为了当时为数不多的新学堂学生。十二岁的时候,又辗转回到了常州高级中学学习,而当时吕叔湘就是他的同班同学。

当时的常州高级中学

中学时期的吕叔湘

1923年,由于家道中落,生活困窘,正值高中毕业的他,本可以选择一所免费就学的师范类学校,但阴差阳错,周有光无意中考上了上海圣约翰大学经济系,兼修语言。

上海圣约翰大学

拿着母亲凑来的200块钱学费,他背起行囊踏上了开往上海的车。在圣约翰大学的两年学习生活,为自嘲为“土包子”的周有光打开了一个五彩斑斓的新世界。

圣约翰大学是一所基督教会学校,整个学校倡导言论自由、思想自由。教书的老师大多是英国人或是美国人,学校的所有人都是用英文交流的,就连学校门房的保安也讲的是英语。虽说是西方式学校,但学校里也有一些中国老师,比如当时周有光的老师就是钱钟书的父亲,著名古文学家钱基博。学会自学、学会思考,是学校和老师留给他一生受之不尽的财富。

钱基博

1925年,当时的上海发生了震惊中外的“五卅血案”,周有光被迫转入了光华大学继续学习。1927年,当他从光华大学毕业后,按照学校规定,毕业的学生本应该去美国留学研修,但因为出国费用昂贵,周有光放弃了去美国。

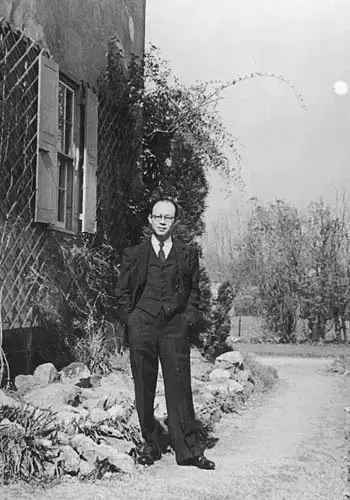

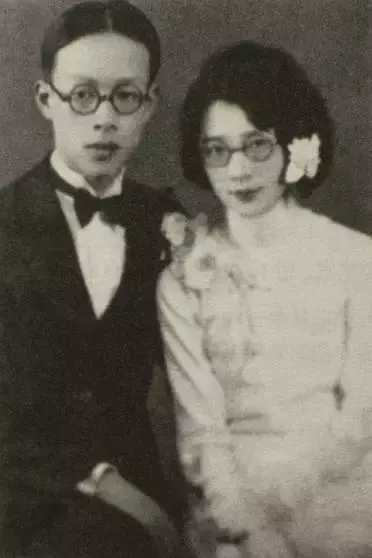

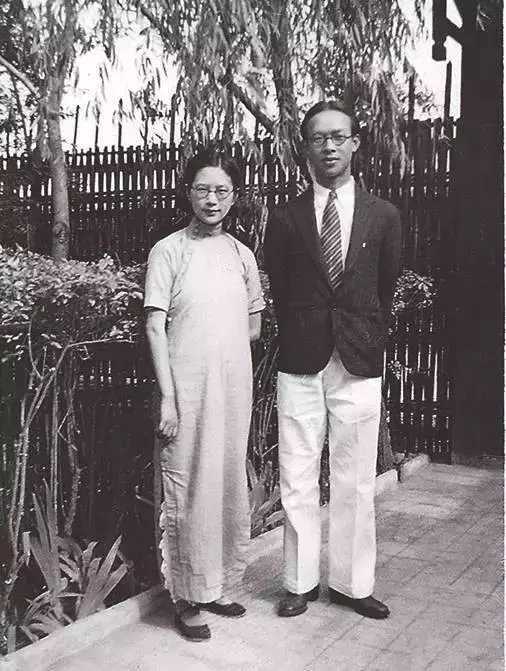

周有光与妻子张允和

当时,他的妻子昆曲才女张允和,把父亲张武龄给的2000元嫁妆拿出来,毅然决定与周有光去日本读书。在日本留学的这段时间里,因为敬仰日本著名的马克思主义经济学家,京都帝国大学教授河上肇,所以周有光一直想去这个学校读书。但是,当他们来到京都之后,才得知河上肇在不久前就因“左”倾思想而被捕入狱。

就这样,想求学河上肇学经济没成,周有光转而学习了日语。后来,他回想起这件事情,觉得是一个糊涂的选择,所以他仅仅在日本读了一年,就和妻子提前回到上海了。

回国后的周有光在同学的推荐下到了上海新华银行工作,就这样他从此进入了金融界。那时还有个小插曲,在银行工作的周有光参加了救国会,结识了浙江实业、七君子之一章乃器,当时“七君子”被关押到了苏州,每有家属来探视,周有光都让家属住在自己家。

爱国七君子

其实,不仅周有光,妻子张允和也参加了救国会,为拯救君子而奔走。在后来的回忆录中,周老也笑谈“如果当时多抓几个人,我就被抓了。”

几年安定之后,1937年中国动荡不安日本侵入,中国被迫进入了抗战时期。在那段动荡不安的八年时间里,周有光经历了太多的绝望和无奈。至少有一刻,让他在百年之中仍心存一丝难以服抚平的悲恸。

抗战时期的重庆

抗战时期,有一次他出差回到重庆,发现办公室全部都被炸光了,自己的同事也不知去向。回到家,家里也是满目疮痍,被炸得精光彻底,家人生死不明。那一刻,傻站在原地的周有光如同遭到了晴天霹雳,那种备受煎熬的滋味,也许我们今天根本无从体会。

被日本人破坏的重庆

还好,上帝没有带给他彻底的毁灭,只是女儿的去世让他一生心如刀绞、悲痛欲绝。

“坟外一片嫩绿的草,坟中一颗天真的心。摸一摸,这泥土还有微微一些温暖,听一听,这里面像有轻轻一声呻吟。”当周有光提笔为女儿写下这首《祭坟》时,泪水早已模糊了视线,浸湿了宣纸。

八年抗战,似乎像是度过了几个世纪那么长。战争结束后,周有光被新华银行调到美国纽约工作。他把儿子安放到苏州老家,与妻子张允和一同踏上了赴美的轮船。

四十时代的纽约

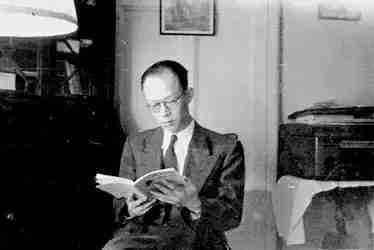

在美国纽约,由于工作相对轻松自由,周有光一有时间就去当地的图书馆阅读。由于去的次数频繁,图书馆管理员渐渐地熟悉了这个爱读书的中国人,即使图书馆闭馆,也给他走“后门”,特意留出了一个专门供他读书的地方。

而也是在这时候,他阅读钻研了大量的语言文字相关的书籍,为他后来参加汉语拼音方案的设计修订埋下了伏笔。

1949年,共产党解放了上海,新中国成立,33岁的周有光与妻子回到了中国。通过同学介绍,他便转行进入了上海复旦大学教授经济学课程。

周有光一家人

周老一生中的第一次转行,便是从西装革履的银行家到三尺讲台,教书育人的大学教授。直到1955年到北京文字改革委员会工作,他在复旦教书长达六年。

1955年,周总理亲自点名周有光参加全国拼音方案的设计制定,从此他开始钻研汉语文字,一直到他去世。作为周老百年人生中的第二次转行,便是从手拿教棍、面对黑板的园丁转为是手执笔杆,伏案临纸的文字学专家。

其实从搞经济半路出家,转为语言文字学家,这并不是空穴之风。周有光不仅在早年大学期间兼修过语言学,阅读过大量的书籍,他还曾是翻译《简明大不列颠百科全书》的三个中文编委之一。所以转行语言文字,也只是周老渊博才学中所能触及到的又一个领域。

风景这边独好

跨越世纪的今生之途

周有光跨越世纪百年,他如同一本厚重的中国近现代史,沉淀着历史的沧桑,散发着古今的芬芳。晚晴,北洋,民国,新中国的时代转折,也同样印证了他一生的起伏和波折。

如果以五十岁作为节点,那么他的后半辈子也同样处在不停的转轴之中。正如他说过的“年级老了,思想不老。年级越大,思想越新。”他从未停止过思考,也从未停止过学习。

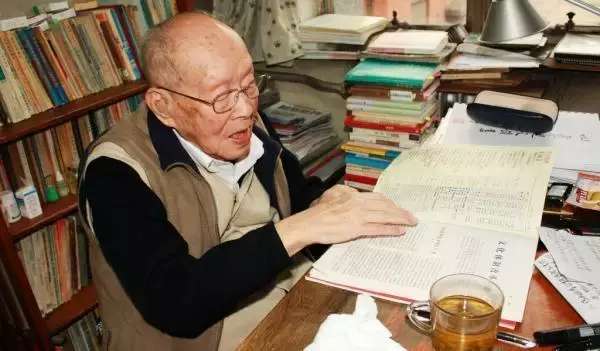

85岁的时候,周老把办公室搬回了家。他整天“蜗居”在自家九平米的小书房里,身边围绕是上达千年,下至今;近及中国,远及世界各国;文理工商通五界的浩瀚书卷。

每次看完书,他都会作一番思考,然后把自己的心得体会压缩一下,做成笔记。他也每天坚持看五种以上的报纸,还让朋友从海外寄来刊物杂志来看,然后把自己的观点建议写在小本子上,做成随笔。

除了看书,他还时刻关心思考着当下的时政,什么中国离婚率高,原因为何?他甚至思考当下中国学术界出现了徒有虚名的“在职博士”和论文抄袭蔚然成风的原因是,当今社会太过重视文凭,而忽视了真正的知识。

周有光学习电脑打字

活到老,学到老,这句古话在周有光身上毕现无疑,他从来都没有对世界缺失过一秒的思考。反观现代社会,也许再也没有哪个人能像周老一样,生命不息,思考不止。

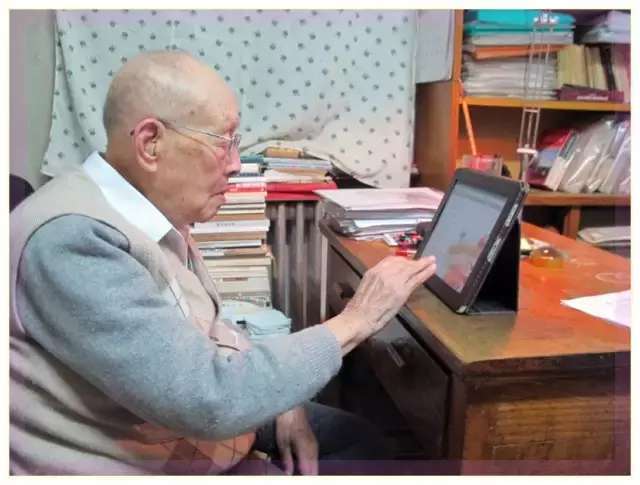

周有光学习使用平板电脑浏览新闻

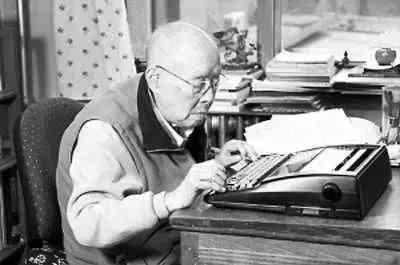

如果说跨界转折,那么这算是周老人生中的第三次转行了。从一个伏案钻研,一心搞研究的语言文字学家转而成为了一名开启智慧的思想启蒙家,或说是作家。

100岁,他给了自己一个大大的生日礼物——《百岁新稿》。在这本书中,周老把自己近十年来所写的文稿汇编在内。而书的内容跨度也极大,文字学、文化专论、实事评论、读书笔记、历史故事、回忆录、人物传记、应征短文等等,可以丝毫不夸张地说,这都能算得上是一本百科全书了。

周有光《百年新稿》

之后的十几年岁月中,周老也没闲着。104岁,他自学了电脑输入法,用电脑键盘敲出了自己的第二本书——《朝闻道集》,这是他对世界的观察和思考的汇聚与呈现。

周有光用电脑敲出了《朝闻道集体》

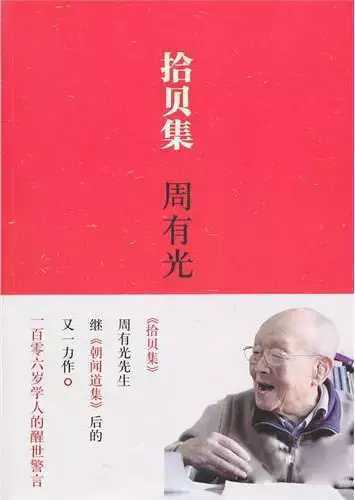

105岁,周老又整编了自己的第三本书——《拾贝集》,周老昵称这是一本“休闲读物”。虽然谦称“休闲”,但这本书确实收纳了周老近百篇文章,其中的字斟句酌令人赞叹,其中的高远和睿智令人折服。

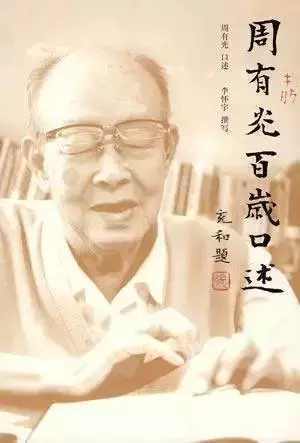

110岁,周老的最后一本书——《逝年如水——周有光百年口述》出版,纵观全书,周老一生的波折跃然纸上,其中更是涉及了与他有结交的中外名人竟200人。

每当提及自己的书,周老总是呵呵一笑,让大家对自己的书不能完全相信,而是要带着批判的眼光去看它们。

流水式的爱情

跨越七十载的“举杯齐眉”

“我从来都没有想过会少一个人。”幽暗的小书屋里,窗外的一米柔光撒向了书桌,沐浴在他褶皱的脸上。

2002年,陪伴周有光走过风雨七十载的妻子张允和去世,自那以后,他每天都不回卧室休息,而是独自蜷缩在九平米的小书屋里看书。

说起周有光与妻子张允和的故事,早已不是“爱情”二字所能诠释得了的。他们共同经历了青春时期的无忧,战争时期的动荡,文革时期的落魄和新中国时期的光辉。一生波折,不管世态如何,他们的爱情仍是平凡岁月中的“举杯齐眉”,历史长河里的相濡以沫。

妻子张允和是有名的“合肥四姐妹”之中的二小姐,她家祖上是安徽望族,而父亲张武龄也是民国初年的富商,可以说张允和家底殷实,并受到了良好的教育。

“合肥四姐妹”张允和(右二)

如叶圣陶所说:九如巷张家的四个才女,谁娶了她们都会一辈子幸福”。而周有光就是其中一个幸福的人。

年轻时期的张允和

周有光和妻子张允和相识是因为自己的妹妹。当时张允和的父亲张武龄受新思潮影响,在当地开办了一所学校,并让自己的四个女儿在这里上学。而周有光的妹妹和张允和是同班同学,所以一来二去长期的接触,周有光和张允和就相识了。

周老说他们的爱情是流水式的,一切都是自然而无冲动的。在苏州,他们相识如初;在上海,他们往来取暖;在杭州,他们私定终身。

周有光与张允和的结婚照

在张允和写给周有光的定情信《温柔的防浪石堤》中她言辞恳切“不管是欢乐,还是悲愁,两人一同负担;不管是海浪险波,还是风吹雨打,都要一个同接受人间的苦难,更愿享受人间的和谐的幸福生活。”

她完全没有因为周有光的家境贫穷而放弃自己对他炽热的爱,她回信给周有光“虽然穷,但幸福是要自己创造的!”

七十载,他们也确实像那封信中所写的一样,经历了战争的磨难,承受了丧女的悲恸,坚守了文革时的不离不弃,也最终共同迎来了新中国的曙光和新世界的现代气息。

每天喝茶都会“举杯齐眉”

从二十世纪走到了二十一世纪,跨越世纪的真爱,他们一路都握着对方的手,望着对方的眼,相互依偎直到2002年妻子的离开。

爱人已逝,友人已归,看着周围渐渐空荡,周老总调侃自己是被上帝忘记的人。

如今,上帝回过神来眷顾了他。离开,对于这个仰望云天,以宇宙为屋顶,以田野为花房的人来说,也许不是生命的终结,而是新生活的开始。

中国新长城组委会编辑部出品