在端溪诸坑砚石中,宋坑石以下墨快而著称,但磨出的墨汁不及老坑石、麻子坑石及坑仔岩石的细腻油润,适宜书写奔放遒劲的大字。金银线呈黄色或白色线条状,多见于老坑石,坑仔岩、麻子坑,冚罗蕉、宣德岩也偶有出现。

砚的历史十分久远,最早可追溯至新石器时代,早期的“砚”也称作“研”,由生活上的研磨器发展而来。汉代以后,砚台的材质丰富起来,石砚、瓦砚、瓷砚、玉砚、金属砚、漆砂砚……,品类多样,异彩纷呈。

以端石制砚始于唐代,经过宋元时期的发展,端砚工艺至明清时期趋于成熟,清末民国逐步衰落。二十世纪六十年代起,端砚工艺得以恢复发展,焕发出新的生机。

青釉三足陶砚

-

东晋

肇庆镇北门登高披云楼脚出土 陶砚制作始于汉代,瓷砚自西晋开始流行。

永和元年砖砚

-

清代

秦砖汉瓦,致密坚实,曾是深受喜爱的砚材。 清中期金石学大兴,以古砖瓦制砚较为盛行。此砚砚侧有“永和元年八月”铭文,永和为晋穆帝年号,永和元年为公元345年。

青玉风字砚

-

清代

玉砚适于砚彩墨,其悠久的历史可上溯到殷商时期。

淌池漆砂砚

-

清代

漆砂砚是以一种轻细金刚砂调和适度的色漆髹涂于木质砚胎上制成,具有轻便的特点。漆砂制砚始于宋代。

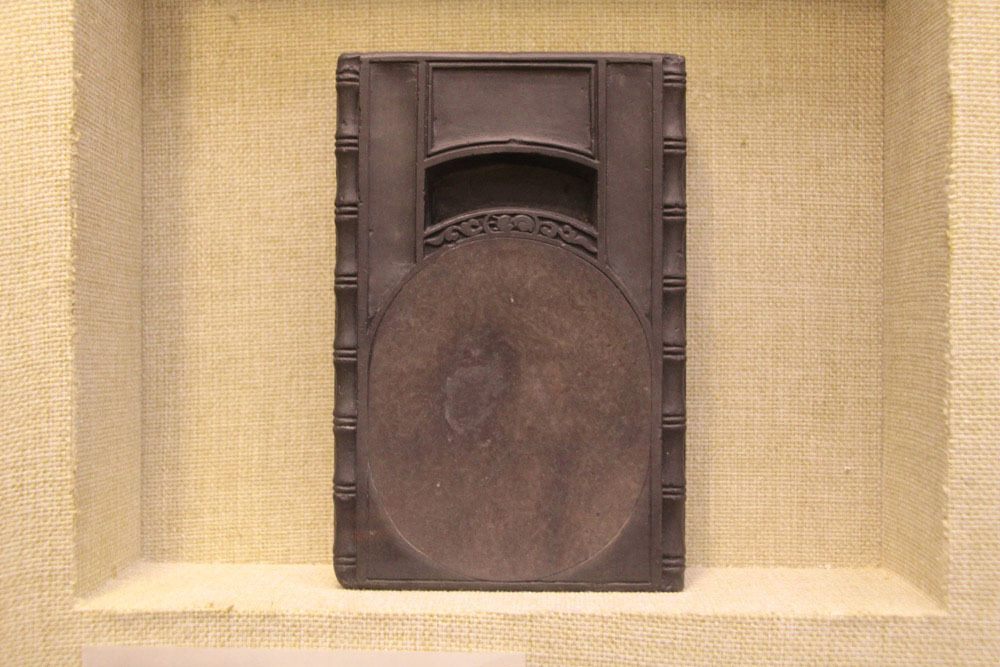

端石箕形砚

-

唐代

1954年西安市东郊郭家滩国棉四厂工地M187唐墓出土箕形砚,是唐代具有代表性的砚式,由于形似簸箕而得名。 史料记载:“端溪石,始于唐武德之世”,武德为唐高祖李渊年号(公元618一一626年)。初唐时期,端砚作为书写用具,形制简单,实用至上,以箕形砚较为多见。中唐以后砚形砚式日渐丰富,人们对端砚的石质、石品以及工艺已形成独特的品评鉴赏标准。

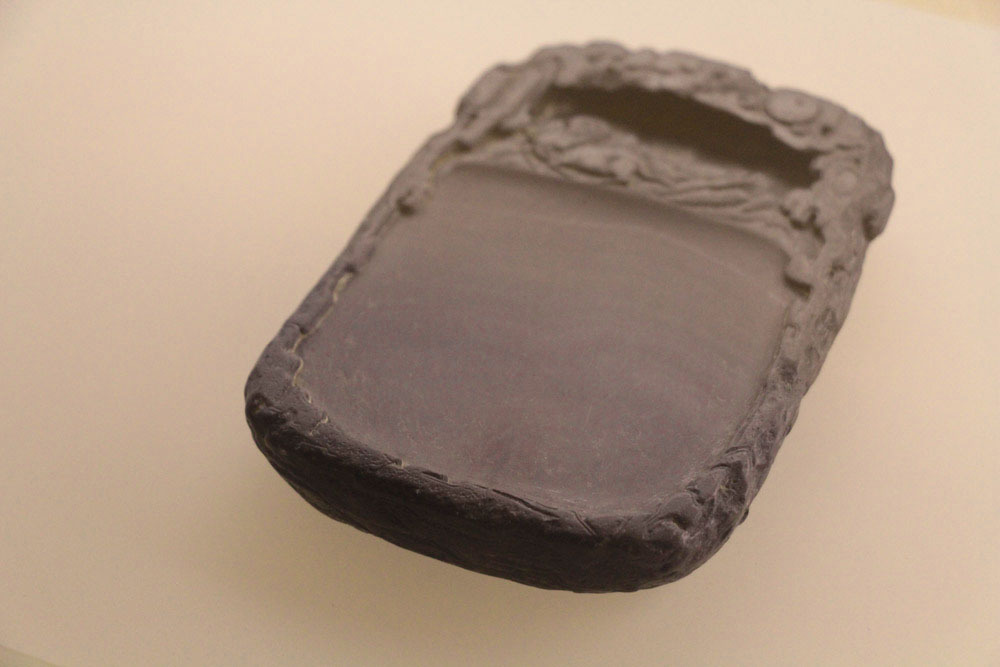

端石琴式砚

-

宋代

1964年广东省佛山市澜石镇鼓颡岗墓葬出土。 宋坑石。形仿古琴,砚池半月形,砚底出四足,简朴古雅。 宋代的端砚赏用并重,文人墨客热衷于鉴赏、收藏和研究端砚。较之前代,宋代端砚形制多样,雕工讲究、古雅端方,以抄手砚最具代表性。因石质精良,端砚成为进献朝廷的贡品。

端石荷花长方砚

-

明代

宋坑石。朴拙大气的雕刻,颇具时代风格。 宋代的端砚赏用并重,文人墨客热衷于鉴赏、收藏和研究端砚。较之前代,宋代端砚形制多样,雕工讲究、古雅端方,以抄手砚最具代表性。因石质精良,端砚成为进献朝廷的贡品。

端石风字砚

-

明代

此砚两侧外撇弧度较大,似斧钺之形。其体量较大、造型浑朴,是明代制砚风格的体现。 明代赏砚、藏砚之风盛行。制砚工艺承古且创新,砚形砚式更加丰富,纹饰题材颇为广泛。因材施艺、巧用天工,简练浑厚,不失别致。这一时期铭砚之风日渐盛行,端砚的艺术价值、文化内涵更加丰富。

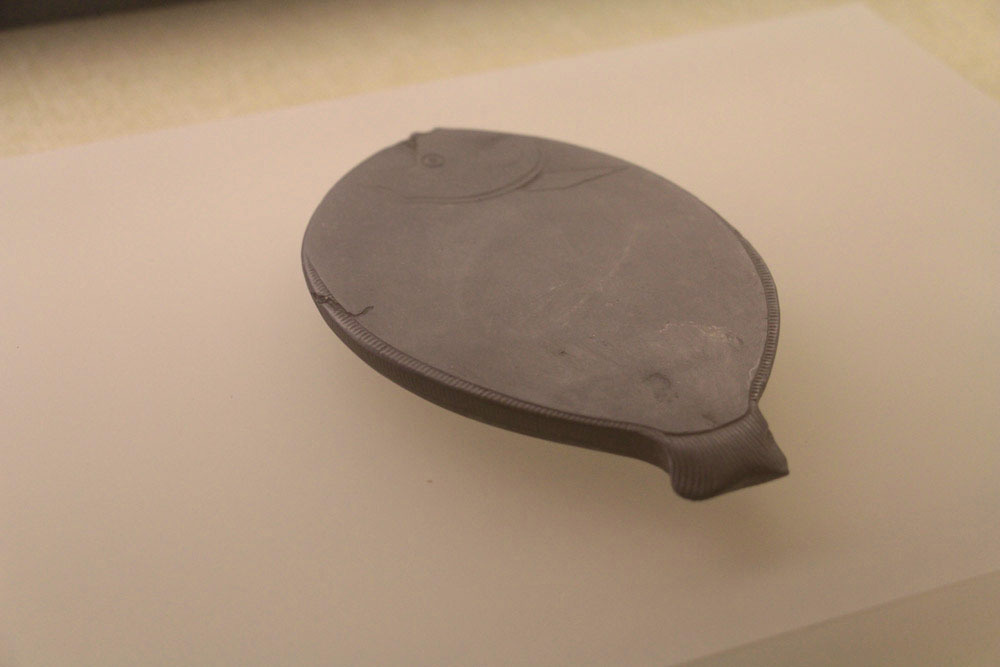

端石蝉形砚

-

明代

坑仔岩石。古人认为蝉“饮露而不食”,寓意品德高洁,蝉形砚自宋元开始流行,深受文人喜爱。

端石椭圆刻花池砚

-

明代

老坑石。 明代赏砚、藏砚之风盛行。制砚工艺承古且创新,砚形砚式更加丰富,纹饰题材颇为广泛。因材施艺、巧用天工,简练浑厚,不失别致。这一时期铭砚之风日渐盛行,端砚的艺术价值、文化内涵更加丰富。

端石太平有象砚

-

清康熙

宋坑石。雕刻素雅,造型大气。“瓶”与“平”同音。大象与宝瓶组成吉祥图案“太平有象”,寓意和平康宁。

端石仿古纹砚

-

清乾隆

麻子坑石。乾、嘉时期盛行金石考据,这一时期具有仿古纹饰的工艺品屡见不鲜。

端石琴式砚

-

清乾隆

坑仔岩石。这一时期的雕刻注重装饰,精雕细作,有些赏玩多于实用。

端石瓶式砚

-

清同治

宣德岩石。沿袭了清中期以来重装饰、讲雕工的制砚风格,为清晚期的佳制。

端石桃形砚

-

1937年

冚罗蕉石。民国时期的端砚工艺水平较明清时期有所衰退,略显粗糙。

端石圆之梦砚

程振良

当代

绿端石。砚形取自国家体育场“鸟巢”,是为迎接2008北京奥运而制作的作品。

端石长方砚

-

民国

坑仔岩石。老坑、坑仔岩、麻子坑在端溪诸坑中石质最优,俗称“三大名坑”。 坑仔岩,又称康子岩、岩仔坑,宋代治平年间(1064-1067年)开始采石。坑仔岩石色青紫带红,石质细嫩,石品花纹有蕉叶白、鱼脑冻、青花、火捺和各种石眼,并以石眼多、形圆正而著称。

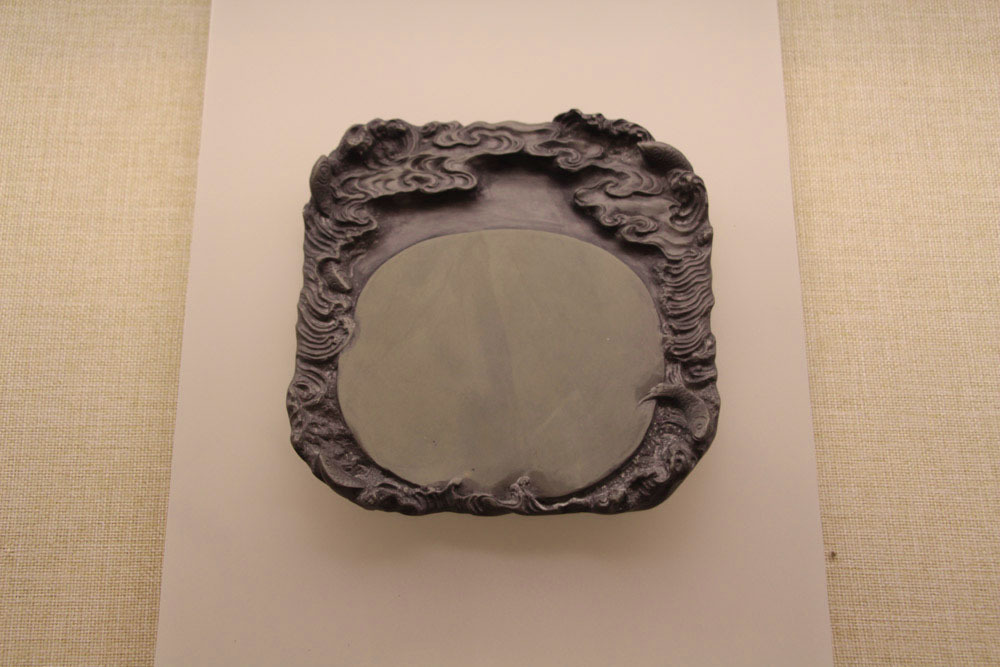

端石天蝠云龙砚

-

-

麻子坑石。传说乾隆年间高要县有一位名叫“陈麻子”的人发现了此坑,并冒险开采,所以将此坑洞命名为“麻子坑”。 麻子坑,有水坑和旱坑之分,相传开采于清代乾隆年间(1736一1795年)。麻子坑石与老坑石非常相似,有些甚至可与老坑石媲美。石色青紫略蓝,石质细嫩油润,石品花纹有鱼脑冻、蕉叶白、青花、火捺、天青及石眼等,石眼尤佳。

端石钟形砚

-

明代

宋坑石。在端溪诸坑砚石中,宋坑石以下墨快而著称,但磨出的墨汁不及老坑石、麻子坑石及坑仔岩石的细腻油润,适宜书写奔放遒劲的大字。 宋坑,因始采于宋代(960- 1279年)而得名,包括北岭一带的盘古坑、陈坑、伍坑、蕉园坑等几 处岩洞以及将军岭下的将军坑。宋坑因分布较广,石质石色不尽相同,色紫如猪肝者为多,优质的宋坑石还有火捺等石品花纹。

端石云蝠砚

-

清代

梅花坑石。砚面石眼较多,色青黄,眼中有点,具有梅花坑石的特点。梅花坑石质略粗糙,下墨较快。 梅花坑宋代(960-1279年)始采,原指羚羊峡以东的沙浦典水村附近,古人称为典水梅花坑,后来的梅花坑砚石多在北岭的九龙坑开采。梅花坑石色苍灰微带青黄,石质相对粗糙,多石眼。

端石云海旭日砚

-

清乾隆

绿端石。除端州之外,我国其他地区亦出产绿石砚,吉林松花石砚,甘肃洮河石砚。 绿端采石始于北宋(960-1127年),最早在北岭附近开采,后转移至端溪一带朝天岩开采_,砚坑上层为绿端,下层为朝天岩。绿端石色青绿带黄,翠绿色为最佳,在端溪诸坑中别具特色。

端石方形石渠砚

-

清代

古塔岩石。 古塔岩石色紫中带赤,有些部位带紫红或玫瑰红,色彩富于变化。石质坚实,娇嫩油润,偶有石眼。

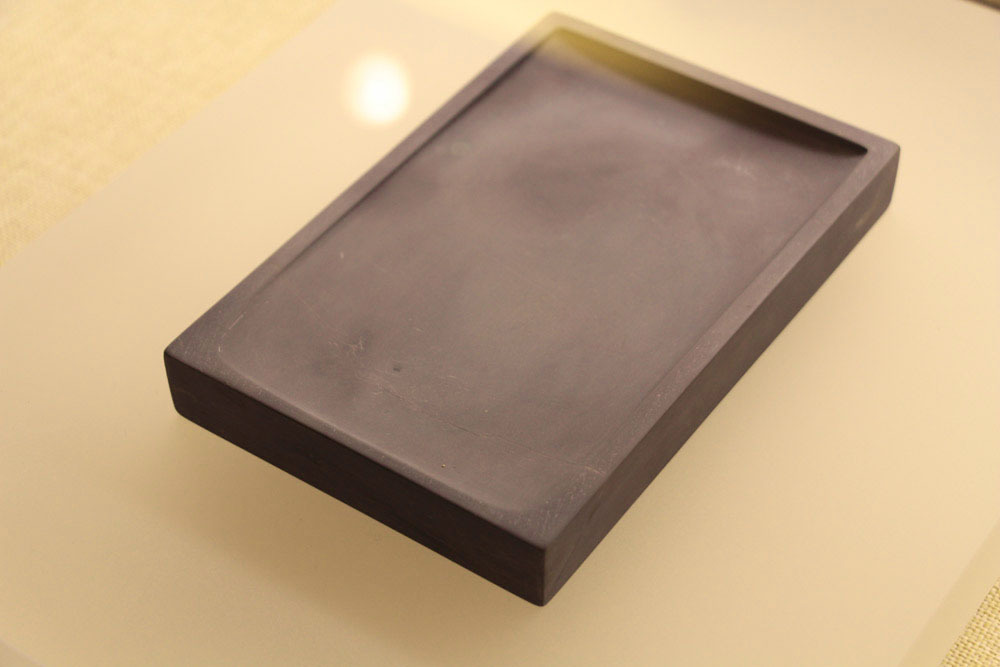

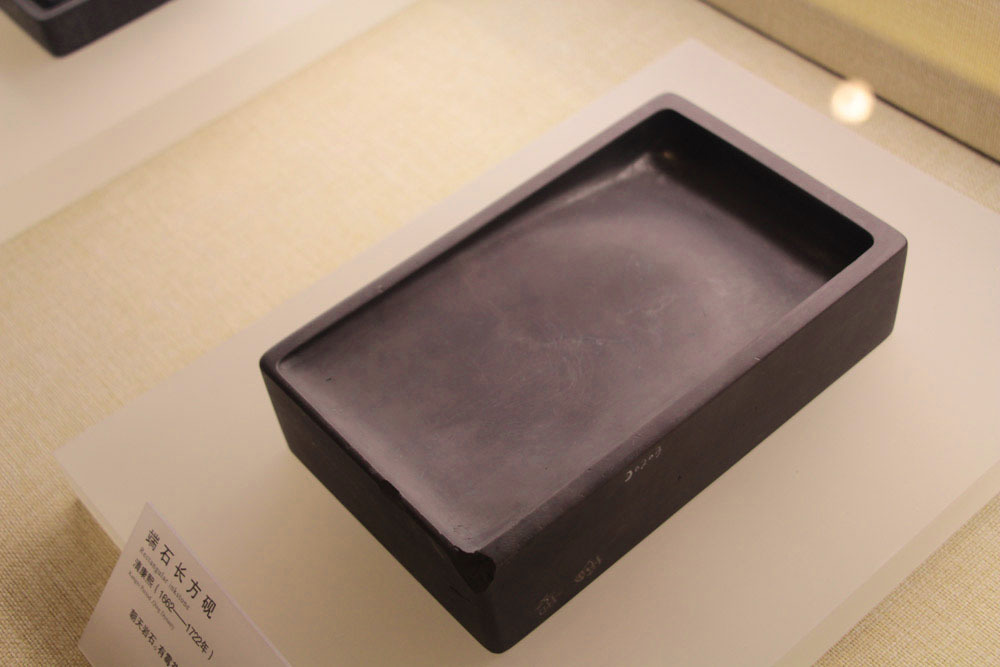

端石长方砚

-

清康熙

朝天岩石。有霉苔斑点是朝天岩石独有的特征。 朝天岩始采于清代康熙年间(1662-1722年),因洞口大且朝天而开,故名朝天岩。朝天岩石质细腻,石色紫蓝,有青苔斑点是独特之处。

端石灯笼池砚

-

清光绪

宣德岩石。石质幼嫩,色如猪肝,一片红润。 宣德岩开采于明代宣德年间(1426一 1435年),石色以猪肝色为基调,略带紫蓝、苍灰,石质细腻幼嫩,仅次于坑仔岩和麻子坑石。

端石如意纹腰鼓形砚

-

清代

老坑石。金线的矿物成分为氧化铁,呈黄褐色,银线为碳酸盐,呈白色。岩石形成后,氧化铁或碳酸盐沿着岩石的微构造裂隙填充,形成独特的石品“金线”或“银线”。 金银线呈黄色或白色线条状,多见于老坑石,坑仔岩、麻子坑,冚罗蕉、宣德岩也偶有出现。

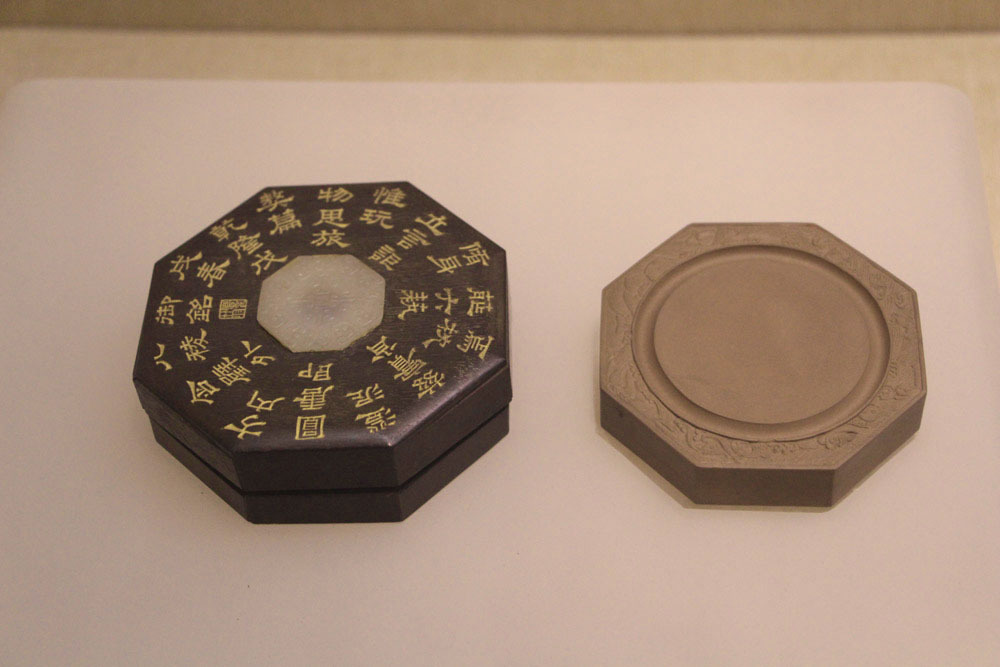

仿唐澄泥八棱砚

-

清乾隆

澄泥砚属陶砚,以过滤的细泥制坯,煅烧制成。唐代虢洲(今河南灵宝县南)、相洲(今河南安阳)为澄泥砚著名产地,宋代以后山西绛县、河北滹沱河、山东拓沟等地都有制作。澄泥砚的名品有鳝鱼黄、朱砂红、蟹壳青、玫瑰紫、绿豆沙等。

钟纹红丝砚

-

清乾隆

红丝石。红丝石产于山东青州黑山及临朐老崖崮,其纹理为红底黄丝或黄底红丝。宋代以前,红丝砚一度为“四大名砚”之一,后因砚石枯竭被迫停产,其地位被洮河砚取代。

淄石如意池双足圆砚

-

元代

淄石产于山东淄博,古有“端石尚紫,淄石尚黑”之说。

端石佛手砚

-

清乾隆

老坑石。佛手为南方地区出产的一种植物果实,形象似手,谐音“福寿”,在广东传统工艺中较多采用。

端石竹节砚

-

清代晚期

宋坑石。在中国文化中,竹是“梅兰竹菊四君子”之一,又是“岁寒三友松竹梅”之一,象征气节,是文人所追求的人格写照。砚取竹形,反映出古代文人的爱竹情结。

端石荷叶砚

-

-

梅花坑石。砚池部位做透雕。透雕又称镂空雕,是在浅浮雕或深浮雕的基础上,将某些画面之外的空白部分镂空,或层次之间镂空,具有很强的立体感。

端石夔龙纹钟形砚

-

清代中期

老坑石。在古代文人心目中,钟形砚有以笔醒世的寓意。

端石双履砚

-

清代

绿端石。墨书朱书同用时,双砚一体的双履砚较为实用方便。

端石云龙椭圆砚

-

清代

宋坑石。

端石风字砚

-

明代

宋坑石。风字砚在箕形砚的基础上演变而来,又有平底风字、有脚风字、垂裙风字、古样风字和琴足风字之分,有足的风字砚也称“凤池砚”。

端石仿宋德寿殿犀纹砚

-

民国

德寿殿为宋孝宗时期宫殿,德寿殿犀纹砚式源于宋代,其纹如犀牛,砚堂为瓶式。清宫造办处曾经制作这种仿古砚,并提御铭,收录入《西清砚谱》。民国时期民间曾仿制了一批,大量传世。

端石鲤鱼跳龙门长方砚

-

清乾隆

老坑石。传说鲤鱼跳过龙门者则幻化为龙,“鲤鱼跳龙门”图案寓意金榜题名,事业有成。

端石里甫自铭砚

-

清嘉庆至道光

杂坑石。砚左侧铭文:重岩中,足清风。扇不摇,凉气通。明月照,白云笼。独自坐,一老翁。寒山大士句,里甫居士书为研铭。 谢兰生(1758一一1831年)字佩士,号澧甫、里甫,广东南海人。克承家学,主持越秀、越华、端溪等书院。工诗善画,尤精鉴别。著《常惺惺斋文集》。

端石犀牛望月砚

-

清道光

坑仔岩石。砚背铭文:苍古润泽,松为其皮而玉乃其质,长虹驾空,备文章之五色,天风起兮海山碧,云耶龙耶莫可测,彼有兼金,不如我石。丙午春日巽斋自制铭。

端石鱼形砚

-

清道光

老坑石。砚背铭文:青青柳,贯之鱼,洋洋洒洒,应亦忘乎江湖。道光乙未年(1835年),芷乡属,弇山铭,秋梧书。何凤(印)。紫藤花馆珍玩(印)。 陈灼奎,字芷乡,嘉庆时期广东新会人。工小楷。 俞镇,字宾山,会稽人。书法师从董其昌,印宗浙派。

端石云边砚

-

清嘉庆

宋坑石。砚左侧铭文:嘉庆癸酉(1813年)四月墨痕精舍珍藏。