1978年,历史在这里转折。

“大包干,大包干,直来直去不拐弯。保证国家的,留够集体的,剩下的都是自己的……”这首从安徽凤阳农民口中传唱开来的《大包干歌》,曾是上世纪80年代流行在中国农村的歌谣。

1978年,历史在这里转折。

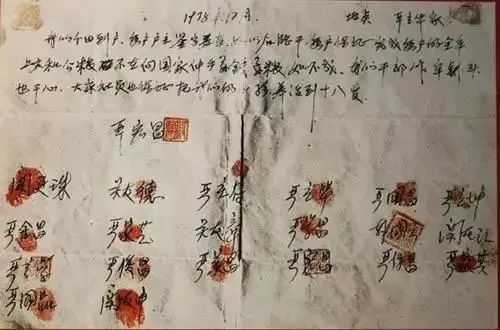

安徽省凤阳县小岗村是我国农村改革的主要发源地。40多年前,18位农民在“包干到户”的契约上摁下红手印,拉开了我国农村改革的序幕,“成为中国改革的标志”。

一个个红色印记的力量有多大?安徽省凤阳县小岗村18名农民怎么也想不到,当年按下的红手印,不仅改变了自己的命运,也成为中国农村改革的一声惊雷。这份珍藏在中国国家博物馆里的“红手印”,见证了变迁,引领了时代。

文物展示

珍藏在中国国家博物馆里的18枚红手印

今天丹丹与大家一起探寻当年18枚红手印背后的“小岗故事”。

贫穷唤醒了改革的自觉

改革唤醒了沉睡的土地

1978年,安徽迎来一场百年不遇的大旱。农田布满裂缝,土地撂荒,农民外出乞讨者不计其数。

“那时生产队农民出勤不出力。遇上大旱,要想救活大家,只有分田到户搞单干。”“大包干”带头人严宏昌回忆说,当时那是一条红线。

那年冬天一个晚上,在严立华家,我们18个农民酝酿了这件‘可能会被杀头’的大事。严宏昌说,大家提前商量了,一家派一个代表,不要说去哪儿,也不要说开会,就像溜门一样,从前头或者后头一个一个到了严立华家。

这一天,安徽省凤阳县小溪河镇小岗村18位农民以“托孤”形式,冒着巨大的风险按下红手印,将村集体土地“分田到户”,拉开了中国农村改革的序幕。小岗村这个举动,得到了中央的肯定,小岗村这个“生死契约”事实上就是中国农村第一份土地承包合同。

1978年11月,小岗生产队农民严立坤(左)、严俊昌(中)、严立学(右)站在自己承包的土地上,心中充满希望。

敢啃“硬骨头”,见证改革的勇气

推动着脱贫攻坚一步步走向胜利

“大包干”契约书寥寥数语,但读起来重有千钧:“我们分田到户,每户户主鉴(签)字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢刹(杀)头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。”

白纸黑字,18个红手印异常醒目,现在看来的勇气壮举,在当时却有些沉重和悲壮。“大包干”带头人之一的严金昌说,当时大家是“贴着身家性命”进行改革,正因为风险大,他们才采取最原始的“赌咒发誓”“摁手印”的方式签订协议、共担责任。“这不仅是一份契约书,实际上也是生死状、托孤书!”

签订契约当晚,生产队的土地、耕牛、农具,都按人头分到了各家各户。从此,每天天不亮,家家户户就下地干活了。

从前不敢碰、不敢啃的“硬骨头”被一一砸开,见证着改革的勇气,推动着脱贫攻坚一步步走向胜利。

党是人民的领路人

世世代代都要念党恩跟党走

“保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的”,这样的“大包干”做法,当时政策并没有明确,小岗村为什么会敢为天下先?

1977年,中共安徽省委出台《关于当前农村经济政策几个问题的规定(试行草案)》,为“大包干”的推行提供了适宜“土壤”;1978年,安徽出现旱灾后,中共安徽省委大胆作出“借地度荒”的决策,满足了农民对土地的渴望,赢得了民心。

1980年5月31日,邓小平在一次就农村问题发表的重要谈话中肯定了小岗村“大包干”的做法:“‘凤阳花鼓’中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌。有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的。”这让搞“大包干”的农民彻底稳住了心神,坚定了信心。

党的政策顺应时代发展,尊重人民首创精神。1980年9月27日,中共中央在印发的《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》中指出,可以包产到户,也可以包干到户,并在一个较长时期内保持稳定。“大包干”从此正式有了“全国户口”。

实践是检验真理的唯一标准,实行“大包干”后的第一年,小岗村迎来大丰收,粮食总产量相当于1955年到1970年产量总和。“大包干”拉开了中国农村改革的序幕,从此,我国农业生产活力迸发,粮食产量连创新高,农民收入不断增长,广袤农村生机勃勃,面貌焕然一新。