近日,由中国美术馆、甘肃省文物局主办的“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”在中国美术馆与观众见面。来自黄河之滨的甘肃丝路艺术珍品走进了中国美术的最高殿堂,让历史与现实对话,让古代艺术与当代创造对话。

近日,由中国美术馆、甘肃省文物局主办的“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”在中国美术馆与观众见面。来自黄河之滨的甘肃丝路艺术珍品走进了中国美术的最高殿堂,让历史与现实对话,让古代艺术与当代创造对话。

“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”汇聚敦煌研究院、甘肃省博物馆、甘肃简牍博物馆及中国美术馆藏品240余件(套),涉及彩陶、简牍、帛书、画像砖、花砖、陶俑、木俑、写经、彩塑、临摹壁画等多个类别。展览分为“书刻同辉”“绘塑同光”两个部分,溯源中华艺术的文化根脉,彰显丝路精神的壮美气象。

书刻同辉

黄河奔涌,丝路蜿蜒。甘肃大地的岁月积淀中,深藏着中华文明古老的书写密码,将汉字与书法的源流与演进,铺陈出一部波澜壮阔的史诗。

展厅展示

马家窑彩陶上神秘的刻划符号,闪烁着先民智慧的火花,昭示着汉字萌芽的雏形;秦公鼎上庄重的青铜铭文,镌刻着春秋肃穆的史实,是书写的规范与印记;汉简帛书中的率意笔势,记录着边塞将士的烽火狼烟、市井百姓的日常生活,字里行间流动着书写的生命力;隋唐写经的谨严风骨,以恭敬虔诚之心,体现着佛教文化与书法的艺术融合。

文物展示

垂鳞纹秦公鼎 春秋

40.5×41.5cm

甘肃省博物馆藏

带座铜立佛像 北魏

高16.7cm

甘肃省博物馆藏

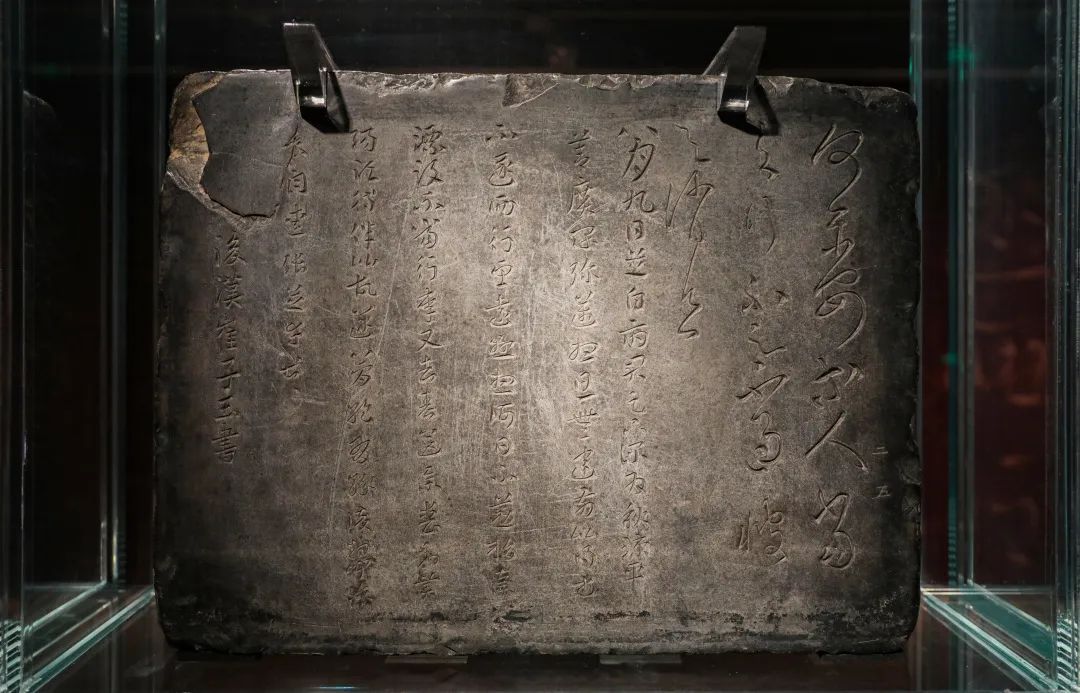

肃府本《淳化阁帖》刻石是甘肃省博物馆的“镇馆之宝”。其历时7年,用142块富平石刻成,是国内现存时间最早、保存最完整的一部淳化阁帖刻石,犹如一座碑林,生动再现了张芝的龙蛇飞动、索靖的银钩虿尾、王羲之的中和遒逸、王献之的豪迈纵横,还原了颜真卿、柳公权、欧阳询等大家的书法精品,价值极高。这些展品,都是文明长河中的璀璨星辰,共同诉说着汉字书写从萌芽到成熟的转变,从实用到审美的转向。

文物展示

《肃府本淳化阁帖》刻石之一明

34×40×8cm

甘肃省博物馆藏

更重要的是,它们不仅是书法的载体,更是文明的基因库——承载着历史的记忆,书写着文化的传承,凝结着艺术的美感,是中华民族生生不息、薪火相传的精神纽带,是中华文明绵延不绝、历久弥新的强大动力。

文物展示

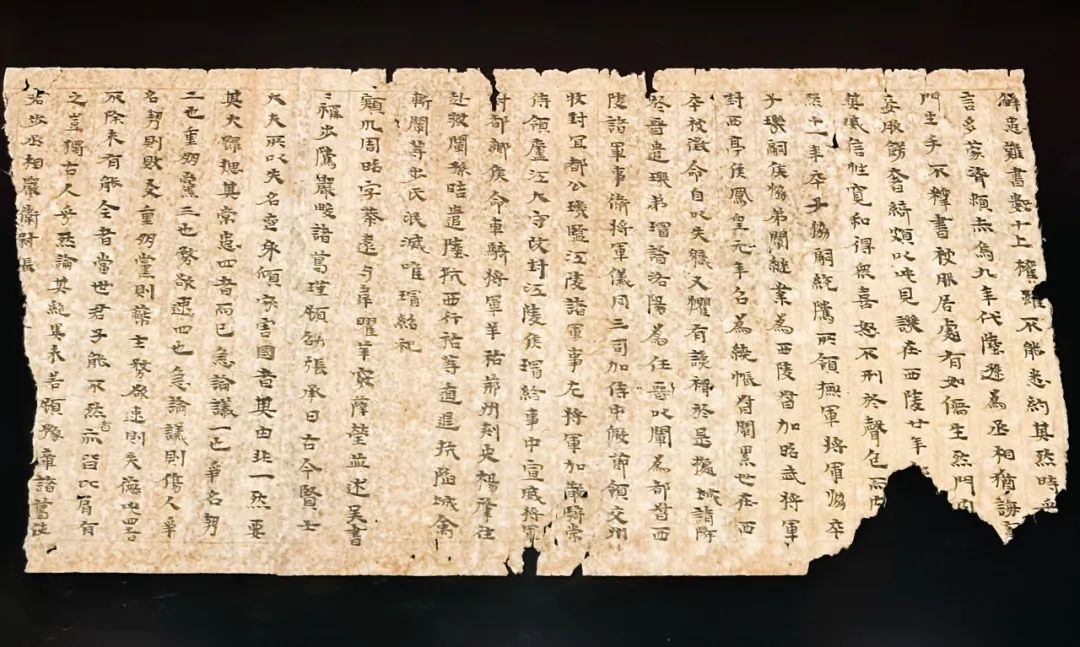

《三国志·步骘传》残卷 东晋

24.3×42cm

敦煌研究院藏

绘塑同光

陇山巍峨,驼铃悠远。甘肃大地的光影流转中,辉映着中华文明五彩斑斓的记忆,将绘画与雕塑的绚丽与神韵,呈现出一幅流光溢彩的画卷。

展厅展示

马家窑彩陶的纹饰,律动着原始美学的生命力,是先民对自然万物的感悟和想象;秦木板地图的点线,勾勒出山川的标记,蕴含着先民对家国天下的认知与守望;汉代木俑的古拙造型舞动着鲜活的张力,凝结着质朴的诗意;河西魏晋画像砖以简笔描绘,定格着市井的烟火与生活的温度。庄严的壁画,通过宏大的构图和细腻的笔触,将其中的故事娓娓道来;丰盈的彩塑,通过慈悲的面容和流畅的衣纹,将精湛的技法淋漓展现。

展品展示

潘絜兹《石窟艺术的创造者》1954年

110×80cm中国画

中国美术馆藏

当三彩女骑的蹄声踏破黄士的沉寂,当敦煌飞天的璎珞掠过历史的星空,河西走廊便化作跨越千年的艺术长廊,演奏出丝路艺术的多元交响。

文物展示

三彩女骑马俑唐

36×34.5×11cm

甘肃省博物馆藏

在此,简约凝练的模印画像、繁复华美的藻井花砖、浓烈饱满的壁画岩彩,无一不传递着对艺术审美的热情追求。在陶泥木石间,在刀笔游走下,线条与色彩早已突破技法的局限与材质的边界,闪耀着中国传统文化的美学精神,彰显着经久不衰、代代相传的艺术创造力。

文物展示

菩萨立像 唐

20×61cm

敦煌研究院藏

展览展厅现场

观众有话说

漫步于展厅中的维果先生感慨道:“这次中国美术馆‘墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展’的策展团队对敦煌文物的学术梳理彰显了专业深度。有几处展陈是我个人比较感兴趣的,第一处是在《三国志·步骘传》东晋残卷展柜旁,辅以敦煌藏经洞文献流散史的年表,揭示写本在史学考据与书法演变中的双重价值;第二处是段文杰与李复合作的‘第407窟《三兔飞天藻井》’,则以平面拓印与立体线描结合的手法,将藻井的旋转动态与三兔共耳符号的哲学隐喻完整呈现,揭示敦煌装饰艺术中‘形与意’的深层。这次观展不仅是一次视觉的盛宴,更是一次心灵的洗礼,成为中华文明连续性与创新性的鲜活注脚,也让北京市民能够在春季感受到甘肃的魅力。”

图片来源:京华丹心(转载请注明出处)

文字来源:京华丹心编辑探馆、“中国美术馆”微信公众号