2机长临危不乱,愣是将这台“敞篷飞机”迫降到了茂宜岛的卡富鲁伊机场。机长罗伯特·皮奇拒绝葬身大西洋,他们把飞机成功迫降在了200英里(约321千米)之外的亚速尔群岛的拉格斯机场。

时间就是生命。

不管在现实生活还是电影中,哪种场景下,这句话就是它字面的意思呢?

各种灾难事故的营救现场。

其中,空难是最特殊的一种。所有人的性命安危,全系于机长一身。

正是这个现实中最可怕的噩梦之一,自上个世纪九十年代以来,成了电影的温床,催生了一系列以空难为主题的电影。

在这些电影里,仿佛有一个无形的沙漏在倒计时,将紧迫感层层推进。

只有在飞机安全落地的那一刻,观众悬着的心才能放下。

▼

• 1988年4月28日:

希洛岛飞往檀香山的阿罗哈航空243号班机在7300米的高空,突发瞬间失压(explosive decompression)事故。

这直接导致头等舱上部的外壳脱落,乘客完全暴露在了空气之中。

机头与机身随时都有可能解体。

[九霄惊魂] 豆瓣8.0,IMDb6.2

机长临危不乱,愣是将这台“敞篷飞机”迫降到了茂宜岛的卡富鲁伊机场。他用了10分钟,保住了65名机组人员和乘客的性命。

飞机落地后,看到它残破的,行将分崩离析的躯体,每个人都惊呆了。

出事的243号班机,为波音737-200型客机

1990年,“阿罗哈航空243号班机”事件被改编成了电影[九霄惊魂]。

• 2001年8月23日深夜:

236航班满载291名乘客和13名机组人员,从加拿大多伦多飞往葡萄牙里斯本。

24日凌晨5:25,飞机右引擎出现严重漏油,随后两个引擎相继瘫痪。

机长罗伯特·皮奇拒绝葬身大西洋,他们把飞机成功迫降在了200英里(约321千米)之外的亚速尔群岛的拉格斯机场。

[迫降航班]

然而在事后调查的时候,机长罗伯特·皮奇却被打上了“罪人”的标签。

因为他曾是个毒贩子,还蹲过监狱,而且在飞机出事后,正是他的不当操作导致两个引擎报废。

当时的飞机是空中客车A330-200,即使只有一个引擎也能飞行

在英雄与罪人之间,机长罗伯特·皮奇等待着众人的审判。这个复杂的故事在2012年被导演罗伯特·泽米吉斯拍成了电影[迫降航班],并将其改编得更为戏剧性。

机身翻转

其中最大胆的就是那段6分钟的迫降戏份:飞机急速下坠,为避免直接倒栽葱撞地,机长选择将机身翻转,以一种惊为天人的方式化险为夷。

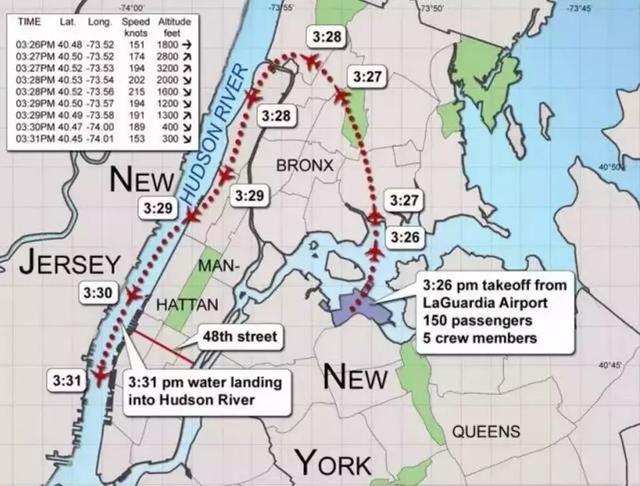

• 2009年1月15日:

全美航空1549号航班从纽约拉瓜迪亚机场起飞。可升空还不到100秒,一群黑雁就被吸入飞机引擎,直接导致左右两个引擎失灵。

飞机在3200英尺的空中完全失去了动力,难以抵达任何备降机场。

命悬一线之际,机长切斯利·萨伦伯格做出决定:想办法避开地面的闹市区,让飞机迫降在哈迪逊河。

全美航空1549号航班迫降路线图

从飞机失事到作出决定,再到迫降飞机,这一切只发生在短短的6分钟内。结果,奇迹诞生,飞机安全迫降于哈德逊河河面,机上155人全部生还。

[萨利机长] 豆瓣8.3,IMDb7.4

这件事后来被人称为“哈迪逊河奇迹”(Miracle on the Hudson)。2016年,改编自此事的电影[萨利机长]上映,由克林特·伊斯特伍德执导,汤姆·汉克斯出演机长。

真实的“哈迪逊河奇迹” & [萨利机长]海报

▼

反观中国,此类型的电影一直很少。

在真实事件上,我们不乏英雄和壮举,可是到目前为止,空难题材的电影仅有一部 — 拍摄于2000年的[紧急迫降]。

• 1998年9月10日晚:

上海虹桥国际机场,东方航空公司的MU586航班载着137名乘客从上海飞往北京。

[紧急迫降] 豆瓣6.5

当飞机离地900米的时候,机长发现起落架已经收起,可仪表灯却显示着前起落架并未收起。

这时他意识到:坏了,飞机的前起落架失控了。他立刻联系塔台,请求迫降。

由于缺少前起落架,这意味着迫降后的飞机将会头部重重着地,危险系数陡增。

迫降后的救援现场

当晚11:07左右,飞机以“轻两点”姿态着陆,在缺少前起落架的情况下,机头在地面摩擦行进了一段距离后,最终所有乘客均安全撤离。

真实迫降现场

这是中国有史以来首宗民航飞机的迫降事件,且没有造成任何人员伤亡。

据此改编的电影[紧急迫降]同样是我国首部涉及空难题材的电影。

但由于当时的技术有限,全片的特效镜头仅用了37个,对于灾难场面的还原也比较粗糙。

[紧急迫降]

其实制约此类型电影的因素有很多,既要有好故事,也要有好技术。

2000年的[紧急迫降]之后,这个题材的电影在我国始终是空白的。

如今19年过去了,在我们的电影工业已经取得大幅进步的今天,想要弥补这个缺憾,似乎就只差一个好故事了。

也正是在去年,这关键的一环,也被补上了。

• 2018年5月14日:

川航3U8633航班于早上6:26从重庆江北机场起飞。自2006年到川航工作以来,这条高原航线机长刘传健飞过不下一百次。

在飞行了大约半小时后,只听见驾驶舱传出“砰”的一声巨响,机长刘传健和副驾驶徐瑞辰同时发现 — 驾驶舱右边的挡风玻璃裂了。

此时的飞行高度为9800米,时速在800公里左右。

在事后录音中可以听到,在发现故障后机长刘传建立刻联系了ATC(空中交通管制),“因风挡破裂,需要备降成都”。

可话音未落,飞机的右挡风玻璃就整个炸开了。

破碎的玻璃四处飞散,猛灌进来的风掀翻了自动驾驶的控制组件面板,整架飞机开始剧烈抖动。

更可怕的是,瞬间产生的内外压差直接把副机长徐瑞辰的上半身吸出了窗外。

那一瞬间,风声盖过了所有。

在这样的极端环境下,刘传健没有慌张,他凭借着顽强的意志力和数十年的飞行经验,牢牢用左手把持着操纵杆,尽力维持飞机的姿态。

当时飞机已经飞过成都大约150公里,每一秒都至关重要,因为任何犹豫,都可能使飞机飞出更远的距离,而影响到下一步的自救。

而且更糟糕的是,机组已和ATC失去联系。在接下来的几分钟里,ATC多次呼叫8633航班未果。

之后ATC启用紧急频道121.5,和空中其他机组一起呼叫8633航班,录音里反复能听见这么一句话:

“四川8633,成都在叫你。”

好在第二机长梁鹏及时进入驾驶舱。他为机长和副机长带上氧气面罩,用手摩擦他们的身体,缓解寒冷,一边鼓励机长,一边盲发急救信号。

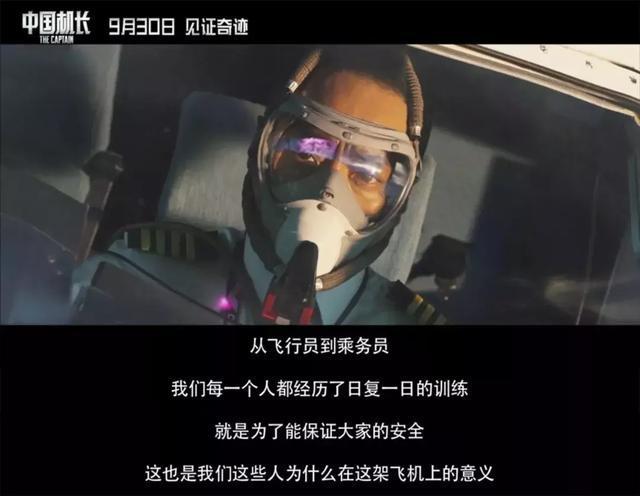

在身后的客舱,乘务长毕楠带领全体乘务人员安抚乘客情绪,并且告诉大家,“我们受过日复一日的训练,有信心有能力保证大家的安全”。

在多方通力配合下,机长刘传健驾驶着飞机飞出高原区,从9800米下降到6600米,再下降到3900米,直到最后成功迫降成都双流机场。

整个过程,持续了34分钟。

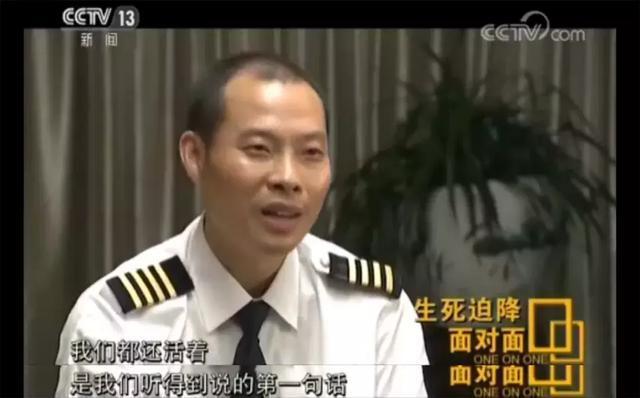

在飞机平稳落地后,机长刘传健心里一下子踏实了,他和第二机长握了下手。他说在飞机出事后听到的第一句话,就是第二机长对他说的,“我们还活着”。

这不是演习,这是奇迹。

川航8633的机组人员创造了世界民航史的一个奇迹,119名旅客与9名机组成员,全部安全着地。

机长刘传健(左)& 第二机长梁鹏(右)

近万米高空,零下四十多度,时速800公里,严重缺氧,机长刘传健在这样的环境下靠意志力撑着,手动驾驶着没有前挡风玻璃的飞机,整个人被吹到变形,同时还在想办法备降。

与之相比,是不是觉得[疯狂的麦克斯4]和[速度与激情7]什么的都弱爆了呢?

这样的事迹,光是看新闻影像和文字报道,就足以使人热泪盈眶。

所以在中国电影工业成熟的今天,我们有能力,有技术,也理应去为这个事件赋予更深远,更辉煌的意义。

终于,时隔一年后,根据“川航8633事件”改编的电影 —[中国机长],即将于9月30日上映了。

[中国机长]由刘伟强执导,实力派演员张涵予饰演英雄机长刘传健,欧豪、杜江、袁泉、张天爱、李沁等主演,卡司相当豪华。

好故事、好技术、好导演,好演员,珠联璧合,[紧急迫降]之后,属于中国的空难营救大片也诞生了。

为了拍好这部电影,[中国机长]的主创远赴好莱坞向[萨利机长]的团队取经,力求将这一生死时刻真实地还原出来,营造出扣人心弦的氛围。

剧组辗转成都双流机场、重庆江北机场和拉萨贡嘎国际机场三大机场,民航的数千名员工参与到拍摄,并且给电影提出了很多宝贵的建设性意见。

电影对一个专业严谨的领域保持着敬畏,所有饰演机组人员的演员,在开拍前都接受了长时间的培训,包括空乘礼仪和飞机驾驶。

同时电影对待各种细节也是一丝不苟,从制服到设备,再到飞行时与ATC的对话,都与真实情况一一对应,就连手腕上佩戴的手表,也要做到与真人无差。

在现实生活中,刘传健机长经常佩戴的一块手表是百年灵的腕表,本着忠实还原原型人物的宗旨,片中饰演机长的张涵予佩戴的是同样的腕表。

作为飞行英雄们手腕上的装备,如今飞行员腕表不再仅仅是单一计时工具,更是保障飞行员们生命安全的重要伙伴。

每一次起飞,在落地前就是一次倒计时。“时间”是个难以捉摸的角色,它可以是最大的反派,也能成为最忠实的盟友。

很幸运的是,在“川航8633事件”中,时间站在了我们这一方。

对飞行员而言,时间就是生命线,每一秒都意味着责任。他们的工作,就是要每一步都踩准滴滴答答的节拍。

如同电影[中国机长]中所说的,“敬畏生命、敬畏规章、敬畏责任”,或许可以要再加上一条:“敬畏时间”。