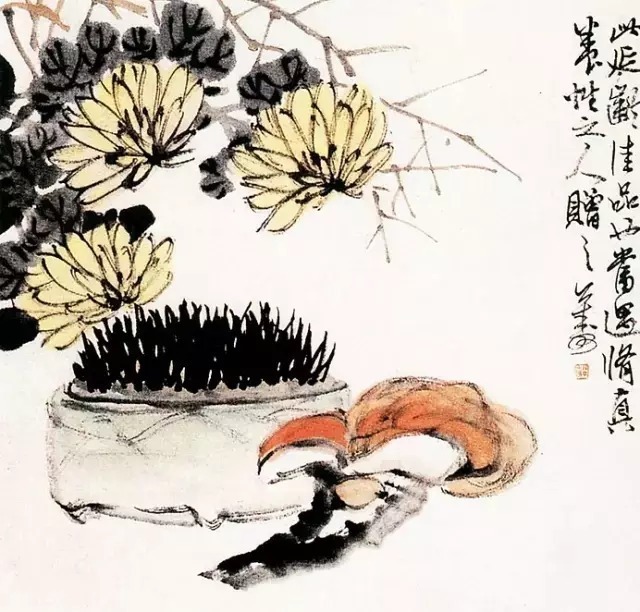

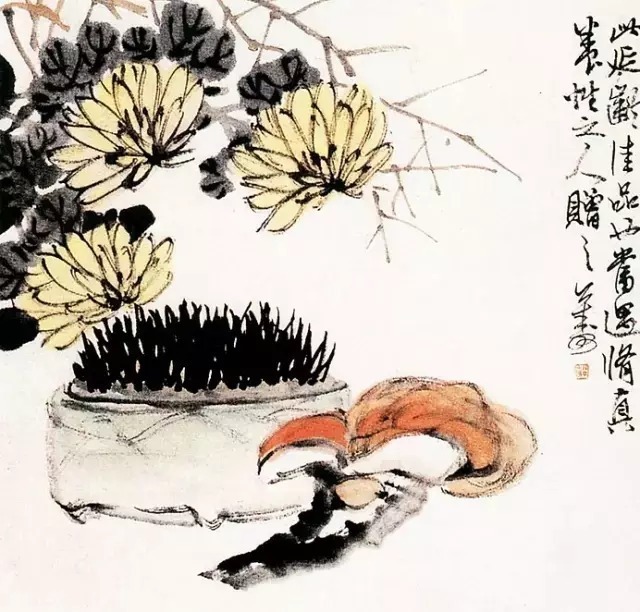

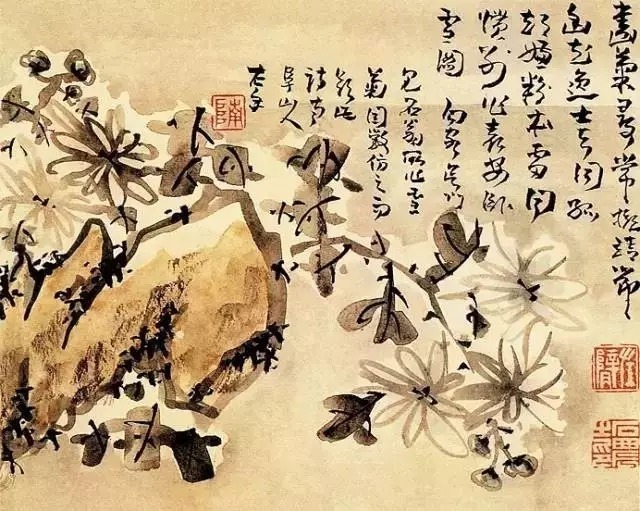

胡公寿《花果树石图》之菊芝梅、兰、竹、菊四君子,他们分别指代中国的梅花、兰花、翠竹、菊花,其品质分别是:傲、幽、澹、逸。根据画史来看,五代徐熙、黄筌都画过菊,宋人画菊者极少,元代苏明远、柯九思也有菊的作品,明清两代画菊作品存世较少。

冬日寒意未尽,已春寒料峭。

如同平常,王冕望着池边的梅树呆立静想,突然,光秃秃的树干上似乎有什么东西,仔细一看,王冕不禁欣喜若狂。

原来,前几日老梅树上还是零星的花苞,今天竟然盛开了几朵!由于自己常年在池边清洗砚台,仔细看那几朵在寒冷中绽放的小花,花瓣竟然带着些许墨痕!而这丝许的墨痕,更让这一树老梅独具风韵,这阴霾的天气带来的阴郁之情也在瞬间一扫而光!

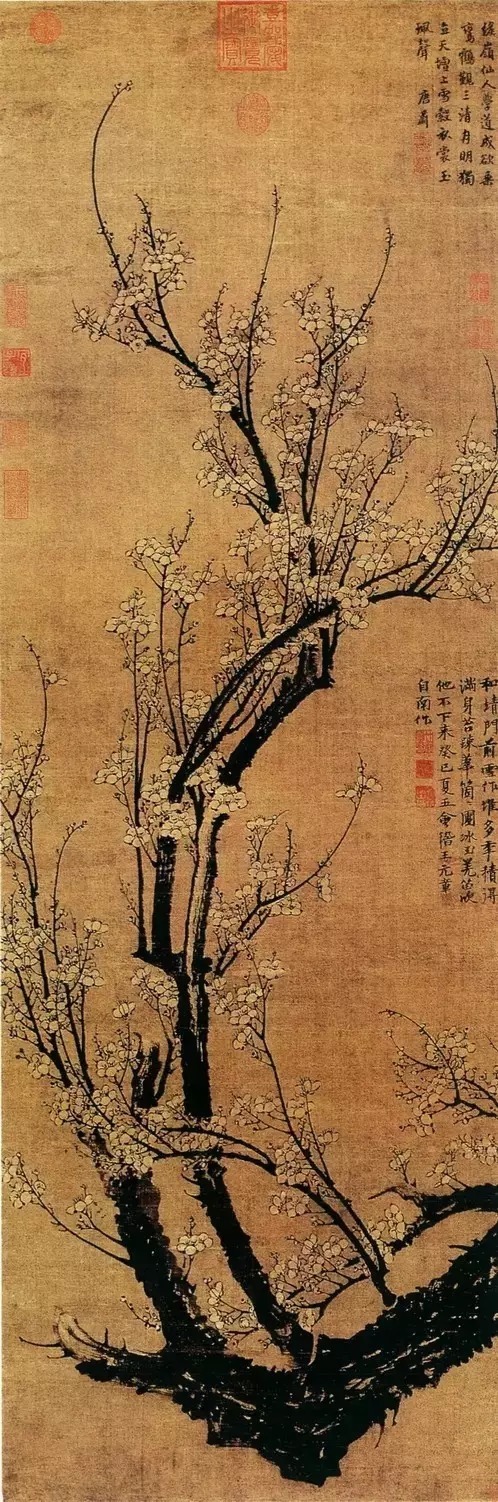

元 王冕 《墨梅图》

王冕一时心性全开,灵感大增。他快步折回书房,铺纸研磨,挥毫勾勒。随之,一枝枝干挺秀、疏密得当的梅花呈现纸上,被浓墨淡染的花瓣格外清新秀丽。

画闭,王冕在画上题诗:“吾家洗砚池头树,个个花开淡墨痕;不要人夸好颜色,只流清气满乾坤。”

诗画相配,王冕的淡泊名利与墨梅的凌寒绽放的高尚情操已融为一体。

“国画四君子”之称在中国自古就有。“君子”是中国哲学里的一个重要范畴,指具有很高道德修养的人,仅次于“圣人”。而中国国画中四君子,却不是历朝各代大师名流,而是四种让中国人历代赞咏的植物。

明代黄凤池曾为梅兰竹菊四种植物作辑:《梅竹兰菊四谱》,从此,这四种植物被后人称为“四君子”。

清代 胡公寿《花果树石图》之菊芝

梅、兰、竹、菊四君子,他们分别指代中国的梅花、兰花、翠竹、菊花,其品质分别是:傲、幽、澹、逸。梅,探波傲雪,高洁志士;兰,深谷幽香,世上贤达;竹,清雅澹泊,谦谦君子;菊,凌霜飘逸,世外隐士。这几种植物都没有媚世之态,遗世而独立,成为中国人借物喻志的象征,也是咏物诗文和艺人字画中常见的题材。

梅

“众芳摇落独暄妍”。在漫天飞雪,梅花不畏严寒、探波傲雪,像极了君子的威武不屈、不畏强暴,由此,梅花深为中国文人画家所喜爱。

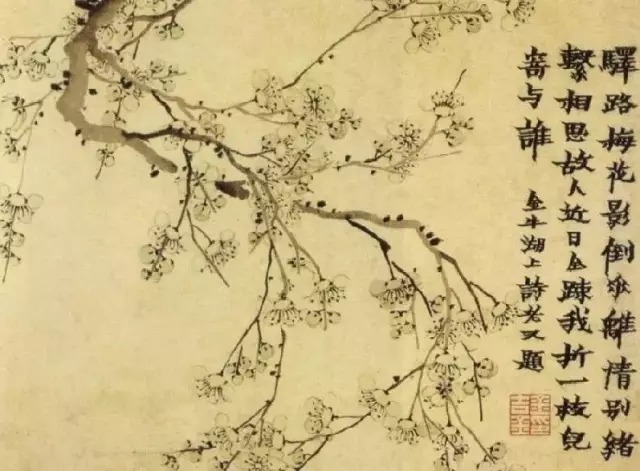

明代刘世儒 梅花图

据画史记载,南北朝已经有人画梅花,到了北宋,画梅就成了一种风气,最有名的是仲仁和尚,他创墨梅,画梅全不用颜色,只用水墨深浅来加以表现。据说他有一次,看到月光把梅花映照在窗纸上的影子,从中得到了启发,便创作出用浓谈相间的水墨晕染而成的墨梅。此后,另一画家杨补之在这种基础上又进一步发展了这种画法。创造出一种双勾法来画梅花,使梅花纯洁高雅,野趣盎然。

元代王冕 梅花图

元明以来,用梅花作画更多。元代最大的画梅大师应该首推王冕,他自号梅花屋主。他的画作干枝郁密,交错穿插,几乎密不透风;梅花分布则富有节奏韵律,长枝处疏,短枝处密,但密而有序,乱中有法。白洁的花朵和干枝相映,更显清气袭人。

清代 金农 梅花图

经过历代传承,梅花入画成为中国历代画家的达志表意之作,梅花的清肌傲骨早已与中国文人的孤高傲岸融为了一体。

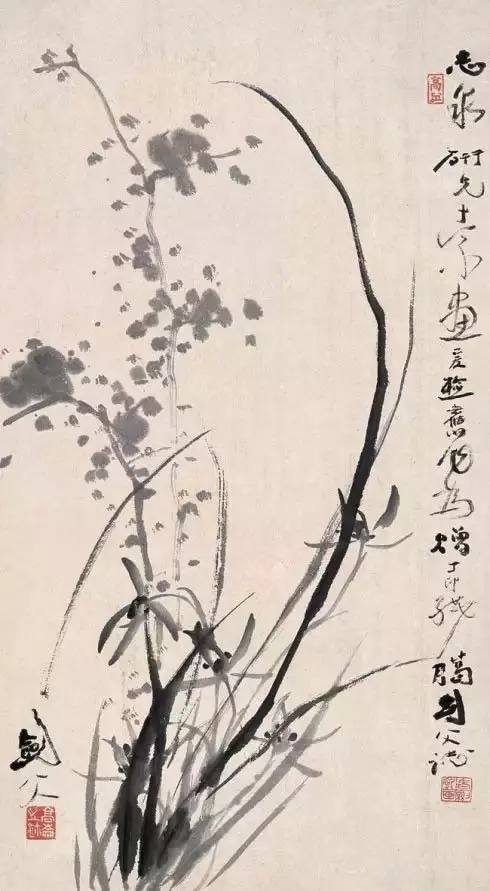

兰

兰花,独处幽谷,喜居崖壁、深谷幽香,象征君子操守清雅,遗世独立。

空谷生幽兰。兰最令人倾倒之处是“幽”,因其生长在深山野谷,才能洗净那种绮丽香泽的姿态,以清婉素淡的香气长葆本性之美。这种不以无人而不芳的“幽”,不只是属于林泉隐士的气质,更是一种文化通性,一种“人不知而不愠”的君子风格,一种不求仕途通达、不沽名钓誉、只追求胸中志向的坦荡胸襟,象征着疏远污浊政治、保全自己美好人格的品质。

高剑父 兰花作品

兰花从不取媚于人,也不愿移植于繁华都市,一旦离开清幽净土,则不免为尘垢玷污。因此,兰花只适宜于开在人迹罕至的幽深所在,只适宜绽放于诗人们的理想境界中。

潘天寿 楚兰图

诗人屈原对兰花极为赞美,在《离骚》中诗曰:“秋兰兮清清,绿叶兮紫茎,满堂兮美人。”因此,后人将画兰亦称写“离骚”。

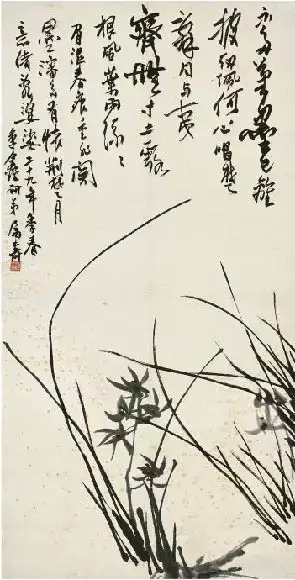

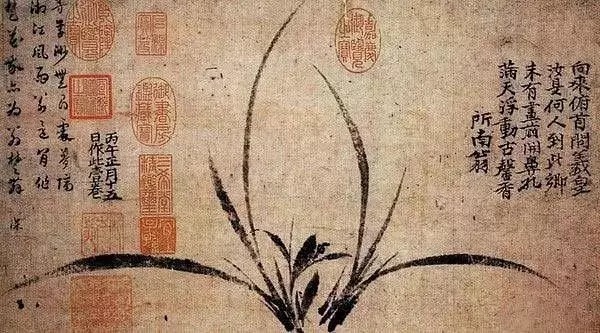

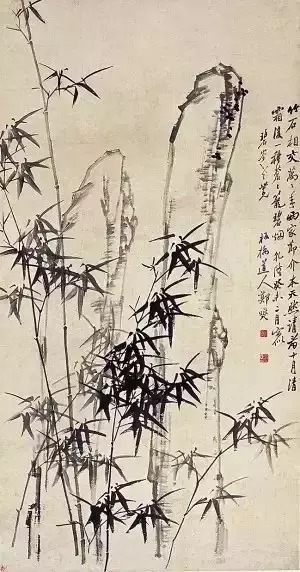

兰花体态较小,单独作为画幅主体在绘画史上出现较晚。宋人郑思肖的《墨兰图》卷,是画兰史上影响最大、最早的作品。

郑思肖《墨兰图》

郑思肖在南宋灭亡之后,为表示自己不忘故国,坐卧都朝南方。常画“露根兰”,笔墨纯净,枝叶萧疏,兰花的根茎园艺,不着泥土,隐喻大好河山为异族践踏,表现自己不愿生活在元朝的土地上,不与统治者同流合污的气节。寥寥数笔,却笔笔血泪。倪瓒曾为其题诗:“只有所南心不改,泪泉和墨写《离骚》。”

张大千 兰花作品

生于深谷,不畏风雨,清雅幽香,质朴无华,兰花孤芳自赏、贞洁幽美已成为中国文人超凡脱俗高尚品格的不二代言。

竹

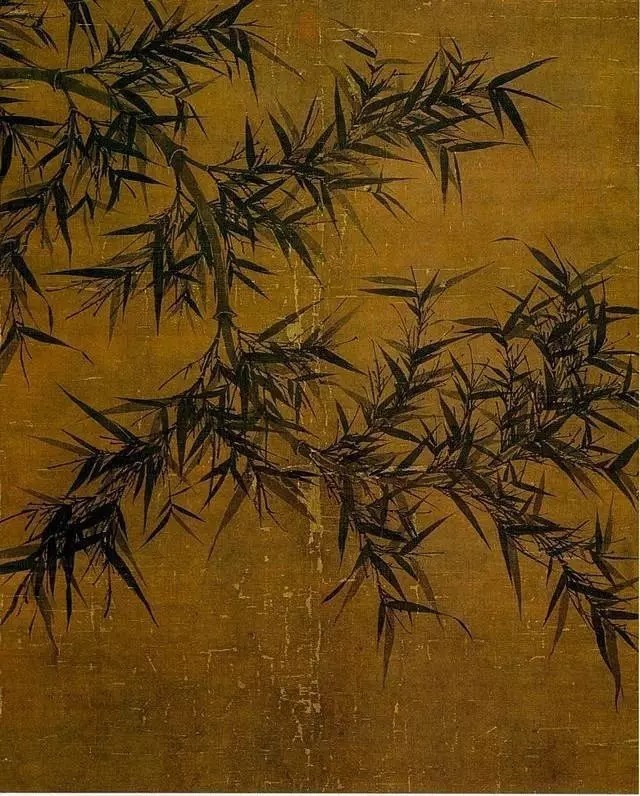

北宋 文同《墨竹图》

无人赏高节,徒自抱贞心。竹子虚怀若谷,中通外直,清雅靓丽,象征君子谦逊虚中,高风亮节。

北宋 苏轼《潇湘石竹图》

竹入画,大略和兰花相当,也始于唐代。唐代的皇帝唐玄宗、画家王维、吴道子等都喜画竹。据说到了五代,李夫人还创墨竹法,传说她常夜坐床头、见竹影婆娑映于窗纸上、乃循窗纸摹写而创此法。到宋代,苏轼发展了画竹的方法,放弃了以前的画家们的双勾着色法,而把枝干、叶均用水墨来画,深墨为叶面,淡墨为叶背。以后的元明清时代,画竹名家辈出,只要是山水或花鸟画家,没有不画竹的,而且开始强调竹的整体气势。

徐悲鸿 《竹报平安》

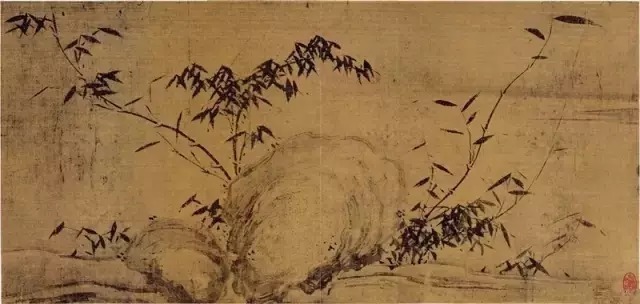

在众多的画家中,郑板桥的画竹也堪称为一绝。郑板桥爱竹人人皆知,他的所做的《竹石》已成为咏竹绝唱。

“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”

当代董寿平《墨竹》

不仅如此,对于画竹,郑板桥曾写下了自己的体会:“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,此机也。独画云乎哉!”

清 郑板桥《石竹图》

从竹子千姿百态的自然景象中得到启示,激发情感,经过“眼中之竹”,转化为“胸中之竹”,借助于笔墨,挥洒成“手中之竹”即“画中之竹”。郑板桥的“胸有成竹”,也使得其作品后世成为人争宝之的珍品。

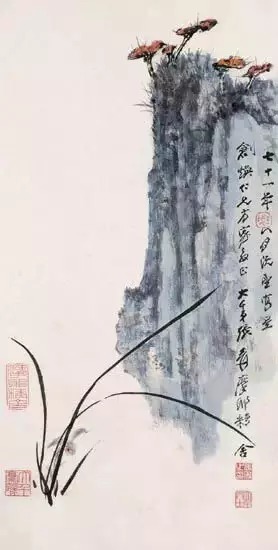

菊

菊花,深秋绽放,顶风傲霜,潇洒飘逸,象征君子隐逸世外,不陷污浊。

明代 王彀祥 《翠竹黄花图》

如果说冬梅斗霜冒雪,是一种烈士不屈不挠的人格,春兰空谷自适,是一种高士遗世独立的情怀,那么,秋菊则兼有烈士与高士的两种品格。晚秋时节,斜阳下,矮篱畔,一丛黄菊傲然开放,不畏严霜,不辞寂寞,无论出处进退,都显示出可贵的品质。

明代王中立《双猫菊石图》

两千多年以来,儒道两种人格精神一直影响着中国的士大夫,尽管世事维艰,文人心中也有隐退的志愿,但是,那种达观乐天的胸襟,开朗进取的气质,使他们始终不肯放弃高远的目标,而菊花最足以体现这种人文性格。

当晋代陶渊明深情地吟咏过菊花之后,千载以下,菊花更作为士人双重人格的象征而出现在诗中画里。

胡公寿,清代《花果树石图》之菊芝

菊花入画稍晚,大略始于五代,比起梅、兰、竹来说,表现菊花的作品相对要少得多。根据画史来看,五代徐熙、黄筌都画过菊,宋人画菊者极少,元代苏明远、柯九思也有菊的作品,明清两代画菊作品存世较少。

高凤翰,清代《雪菊图》

追随古人的脚步,中国人对于菊花的欣赏,俨然成为君子自得自乐、儒道双修的精神象证。菊花那种冲和恬淡的疏散气质早已与中国文人在经历了苦闷彷徨之后获得的精神上的安详宁静契合为一。

纵观中国绘画史,“国画四君子”的题材始终伴随着中国花鸟画的发展。其千百年来形成的清雅淡泊品质,已经成为中国文人人格在文化层面的象征,成为中国人寄托理想,实现自我价值观念、人格追求、展示高洁品格的绝佳题材。

轻罗纱窗半掩门

墨枝孤花入尘盆

遗立东风芳自赏

孤心一片冰作魂

——长城君语