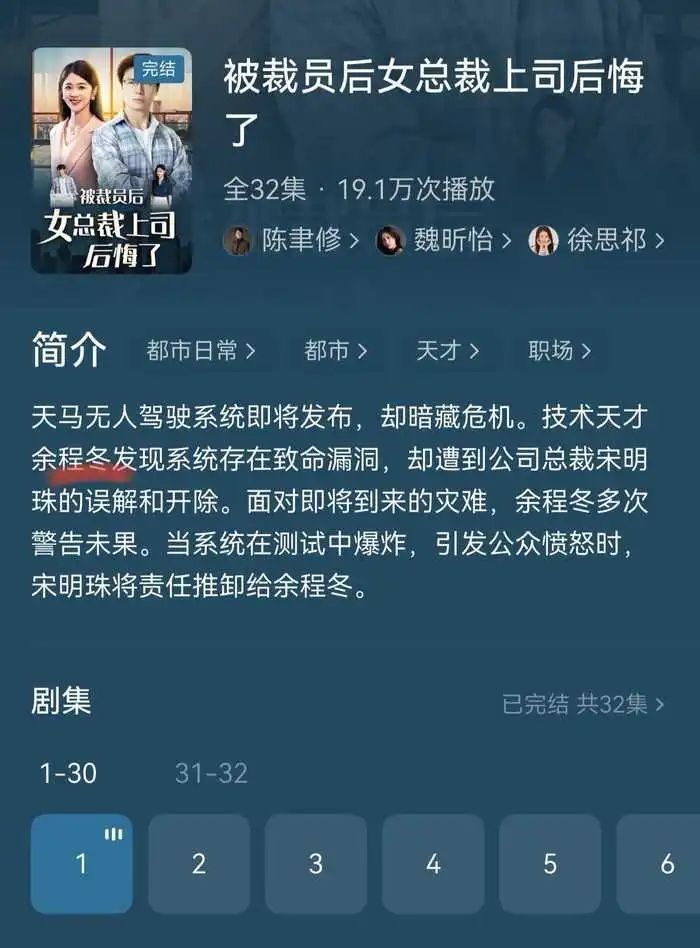

一部名为《被裁员后女总裁上司后悔了》的短剧,近日在相关平台热映后掀起波澜。剧中角色“余程冬”被“骁米集团”董事长“苏柒”高薪挖角,其开发的无人驾驶系统因漏洞导致汽车上路30秒自燃爆炸——荒诞情节背后,是影射华为余承东、小米集团及SU7车型的“谐音梗”争议。该剧上线不久播放量已超80万次,却在舆论发酵后悄然下架。看似娱乐的创作,实则踩中了法律与伦理的红线,更折射出短剧行业的监管隐忧。

一部名为《被裁员后女总裁上司后悔了》的短剧,近日在相关平台热映后掀起波澜。剧中角色“余程冬”被“骁米集团”董事长“苏柒”高薪挖角,其开发的无人驾驶系统因漏洞导致汽车上路30秒自燃爆炸——荒诞情节背后,是影射华为余承东、小米集团及SU7车型的“谐音梗”争议。该剧上线不久播放量已超80万次,却在舆论发酵后悄然下架。看似娱乐的创作,实则踩中了法律与伦理的红线,更折射出短剧行业的监管隐忧。

创意还是侵权?谐音梗的“危险游戏”

短剧以无人驾驶行业为背景,设定多处与现实高度重合:主角“余程冬”与华为高管余承东名字仅一字之差;“骁米集团”直指小米;“苏柒”与小米SU7同音。剧情中,汽车因技术缺陷爆炸伤及路人,虽为虚构,却易引发公众对现实企业技术安全性的联想。网友评价两极:有人戏谑“太会整活”“幸好女主不叫雷军”,认为无伤大雅;更多人则直言“剧情太吓人”“看短剧不能带智商”,批判其低质化与潜在误导性。

然而,娱乐性不能掩盖侵权风险。有律师指出,此类“影射型行为”虽未直接使用真实名称,但足以让公众关联特定企业与人物。若剧情贬损企业商誉或人物形象,可能构成名誉权侵害;情节若被解读为影射技术缺陷,甚至涉嫌触犯“损害商业信誉罪”。免费播放并非免责的盾牌——超80万播放量意味着广泛传播,负面影响不容小觑。

流量狂欢下的责任缺失

在当前的数字内容生态中,流量已成为商业成功的核心驱动力,却常常伴随着责任意识的淡化。争议爆发后,平台方回应称“无法直接判定违规”,仅建议用户举报后核查。这一表态暴露审核机制的滞后性:短剧制作方“美光—恋爱剧场”未实名认证,备案信息模糊,却能凭借擦边内容收割流量。当创作沦为“碰瓷”工具,平台若仅以被动举报应对,实则为侵权内容提供温床。

这种缺失的根源在于商业价值观的扭曲。部分商业主体将“流量至上”奉为圭臬,为博取关注不惜踩踏法律红线,却忽略了侵权行为的长期代价——品牌声誉崩塌、法律追责以及公众信任的流失。这绝不仅是个体问题,更是系统性风险,企业、平台个体创作者乃至整个短剧行业都需要思考,推动责任的回归,让追逐流量不再以牺牲法治与伦理为代价。

边界意识与行业自律

短剧作为新兴文化形态,本应以创新丰富大众娱乐,但创意须有边界,娱乐不能越界。现实中,华为、小米等企业推动技术革新,短剧却将其扭曲为“自燃爆炸”的闹剧,既消解技术严肃性,也伤害公众信任。网友“他们俩不会要联姻吧!”的调侃背后,是对行业伦理的叩问:当短剧沉迷“蹭热点”变现,文化的价值何在?

目前,该剧已经下架,但下架绝非终点。平台应主动筛查高风险内容,而非事后补救;创作者更需坚守底线,以优质叙事取代低俗碰瓷。毕竟,真正的文艺创新,只有尊重现实才能赢得共鸣。短剧的下一站,不该是法律的灰色地带,而是有尊严的创意舞台。

娱乐至死的时代,更该向死而生。