如今匾额重新焕发光彩,纪念册也顺利完成。书里记载的不只是两块匾额的兴衰,更是王家“崇德向善”的根脉。

10月22日是爸爸的忌日。掌心攥着大哥递来的折扇,纸面已泛出温润的黄,指尖触到的褶皱里,全是岁月沉淀的旧感——这是父亲从前亲手写的。扇面两面藏着他的心思:一面是过日子的实在劲儿,题着“以平常心看非常事,曾经沧海难为水,每临大事有静气”;另一面是藏不住的期许,写着“男儿何不带吴钩,收取关山五十州。请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?”后来我才懂,他从不是盼谁建功立业,只是想让家里每个人都揣着“有志向、敢担当、能成事”的劲头活下去。

还记着我十六岁出头那年,跟着父亲离开兰州的家。1977到1981那几年,我常伴他在北京。他从不对我说空泛的大道理,总在饭桌上就着热菜的香气,或是傍晚散步时踩着夕阳的影子,慢悠悠跟我唠心里话。有三句话,我记到了现在。

第一句是教我把日子过扎实:“晚上睡前‘过一遍’当天的事儿,心里有数;早上醒了盘算好当天要做的事,心里有谱,才不算虚度每一天。”如今再想,才懂他是怕我稀里糊涂往前闯,忘了回头复盘、忘了朝前筹划,话里藏的全是盼我踏实少走弯路的心意。第二句是教我待人处世:“多换位思考,站在对方角度替人想想;记住‘不迁就不贰过’,别随便迁就失了分寸,也别在同一个地方摔两次跟头。”第三句是教我立身做人:“‘蓬生麻中,不扶自直’,人在好环境里好好长,自然能成正直靠谱的人。”他怕我听不懂,还特意补了句大白话:“要和好人在一块儿,近朱者赤近墨者黑,这点错不了。”

如今再翻这些话,心里又暖又酸。这些不是什么惊天动地的教诲,却是父亲生前常挂在嘴边的叮嘱,一字一句,都还像他在身边时那样真切。

怀着老爸对家乡的深情厚谊。他生前一直热爱家乡、怀念家乡,关心家乡的发展建设,时常教育子女不忘故乡的养育之恩,并嘱托子女为家乡做点实事。这些年我们兄弟姐妹做了三件如果老爸还在的话会非常欣慰的事情。

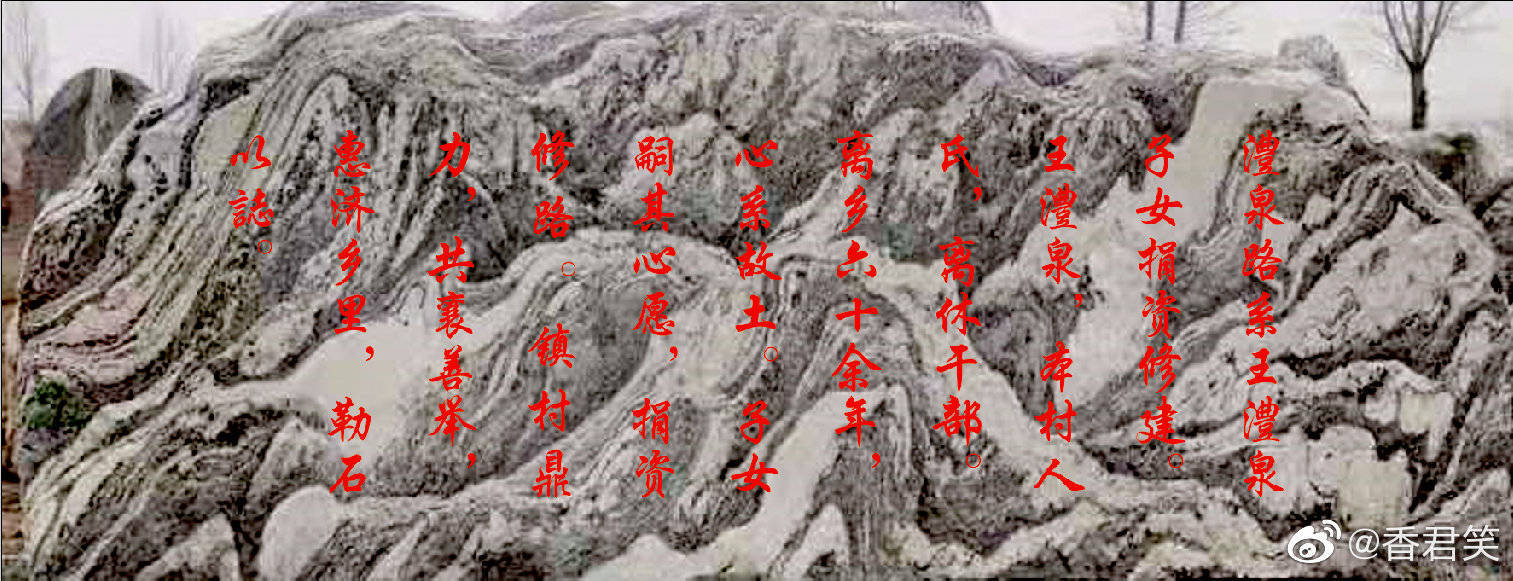

第一是2023年,在长兄王攻城的带领下,我们兄弟姐妹谨遵父亲遗愿,慷慨出资,与家乡东牛家务村党支部和村委会协商,共同修建了一条连接家乡与国道的通路。这条路不仅是一条通行的道路,更是老爸精神的象征,凝聚着他一生的情怀与付出。如今,当我们踏上这条路,仿佛能感受到老爸那温暖而坚定的目光。他的精神如同一盏明灯,照亮着我们前行的道路,激励着我们在各自的工作和生活中,传承和发扬他的优秀品质,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

第二是今年6月22日,两方复刻的“五世其昌”“德重相邻”老匾落成揭幕,重现家族百年荣光。这两块匾额原是民国初年县府与乡邻所赠,后因历史变迁及文革损毁,经族人多方查证、邀传统匠人用优质木材与鎏金工艺复刻,终重悬于王氏老宅。王氏家族自明代迁居东牛家务村,以“耕读传家、德睦乡里”为训,曾因和睦兴旺获赠两匾。此次复刻历时数月,族人齐心,正如家族理事会所说,复刻的不只是匾额,更是精神传承。揭幕仪式上,长辈勉励后辈以匾为铭,传承家风。老匾重现,既是王家大事,更是中华传统家风文化的生动传承,愿王氏一脉将其精神融入血脉,世代绵延。

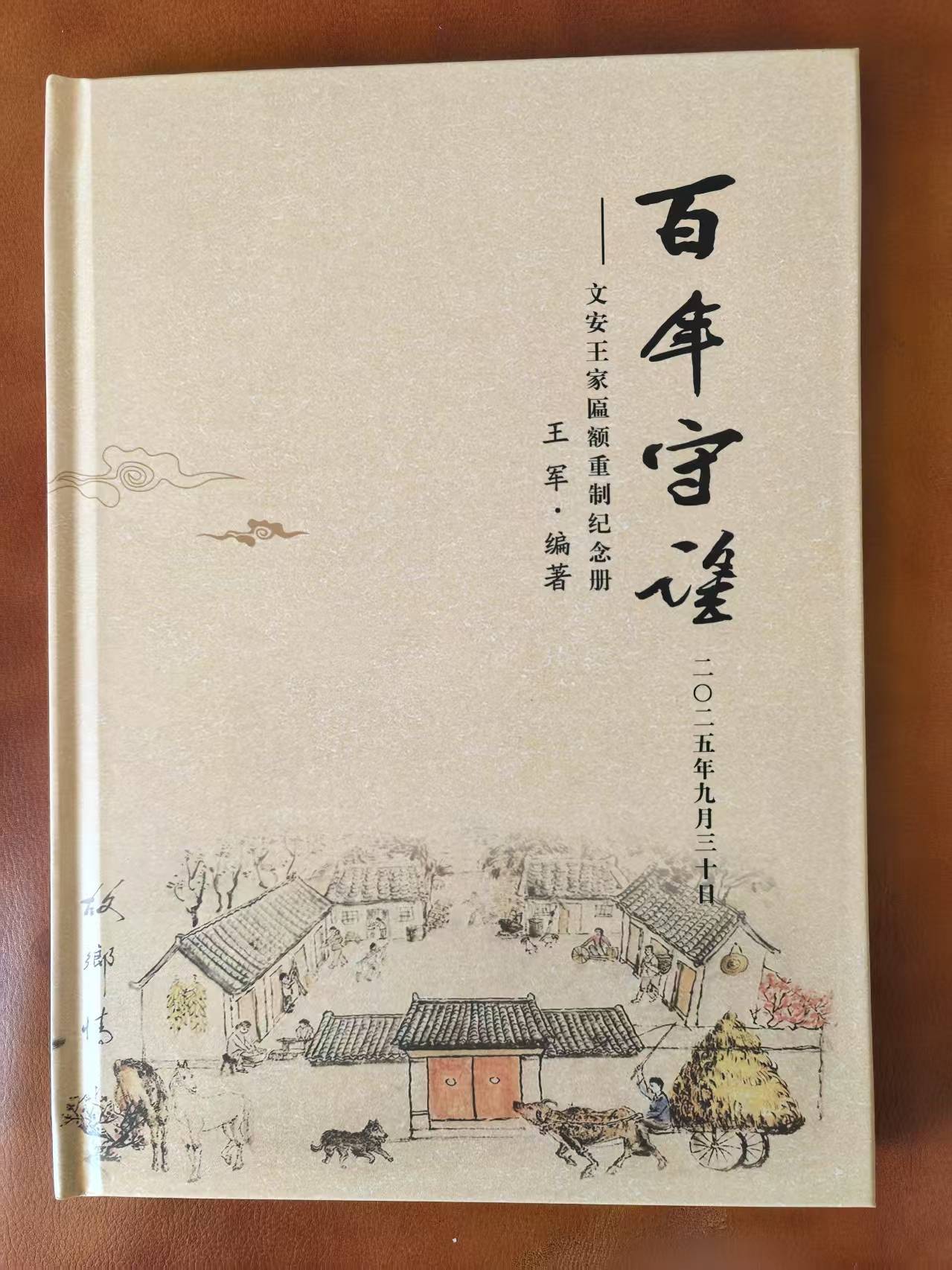

第三是为纪念家族荣耀、传承好家风,我们编著了《守望》纪念册。这些年,族人齐心协力、不辞辛苦:走访长辈,仔细记录匾额背后的陈年往事;四处搜集老资料,只为还原当年的辉煌;全程跟进匾额重建的点点滴滴,将其一一记录。无论年长年幼,大家都想尽一份力。正是这份心意,让那些险些被时光掩埋的家族记忆得以留存——纪念册的字里行间,凝聚着所有族人的心血,承载着浓浓的亲情。

如今匾额重新焕发光彩,纪念册也顺利完成。书里记载的不只是两块匾额的兴衰,更是王家“崇德向善”的根脉。这本纪念册,会成为我们后人寻根问祖的指引、传承祖训的桥梁。当子孙后代翻开它时,能领悟先辈的品德风范,牢记“德厚泽长”的深意,让家族精神如永不熄灭的薪火,代代相传、生生不息。

今天是老爸特别的日子,翻着这些回忆心里满是念想——要是他还在,看到咱们把路修到了家乡,让老匾重焕荣光,还把家风细细写成了册,一定笑得特别踏实。他当年藏在折扇里的期许、饭桌上唠的家常叮嘱,咱们都一一接住了、做到了,这份妥帖的传承,就是给他最好的告慰,他肯定打心眼儿里欣慰。(文/王军)