专访国家速滑馆总设计师揭开“冰丝带”的秘密_北京时间

专访国家速滑馆总设计师揭开“冰丝带”的秘密(下)

距北京冬奥会开幕不足一个月时间,各项备战筹办工作都已进入最后压线冲刺阶段。近日,央视《面对面》栏目记者探访了本届冬奥会唯一新建的冰上竞赛场馆——国家速滑馆。

设计可持续、向未来的奥运场馆

作为本届冬奥会北京赛区标志性场馆,国家速滑馆的建设备受关注。2016年6月,北京冬奥组委开始面向全球征集国家速滑馆的建筑概念方案。在这次国际竞赛中,郑方设计团队提交了“冰丝带”的设计方案。

冰面温差不超过0.5℃ 揭秘“冰丝带”的“高科技”

在设计和建设者的共同努力下,“冰丝带”建有最先进的智能系统,能够实时感知冰的温度、空气温湿度等环境参数,通过设备自动化调节实现节能运行。另外,“冰丝带”实现了对制冰所产生余热的高效收集,用于运动员生活热水、融冰池融冰、冰面维护浇冰,仅此一项,一年就能节电180万度。

“冰丝带”内景。

为了节能,“冰丝带”还采用了先进的二氧化碳跨临界直冷制冰技术,冰面下铺有无缝不锈钢管,钢管中流动的液态二氧化碳能保证冰面温差不超过0.5℃。温差越小,冰面越平整,硬度越均匀,越利于滑行。

郑方:这是冬奥会历史上第一个采用二氧化碳作为制冷技术的大道速滑馆,我们能够每0.5度来调整这个冰面的精度,使它的温度准确达到制冰师希望的一个比赛状态。

“冰丝带”采用了先进的二氧化碳跨临界直冷制冰技术。

记者:既然冬奥会级别这么高,为什么要在这么大的场合去尝试?

郑方:我们北京冬奥会有一个非常清晰的愿景,“可持续、向未来”,所以我们北京冬奥会也有碳中和的承诺,当我们从奥运会相关的各方去共同面对这些问题的时候,变成了一个共同的责任,变成了一个我们北京冬奥会面对环境问题会怎么样认识和处理的选择。

马鞍形双曲面顶棚设计织就最节能的“智慧场馆”

“冰丝带”是目前亚洲最大的人工冰场,近1.2万平方米的冰面采用分模块控制技术,未来可根据不同项目分区域、分标准制冰,能同时开展冰球、速度滑冰、花样滑冰、冰壶等群众性冰上运动,而场馆内的温度调节、照明、除湿等日常运营,最大程度实现了环保节能。

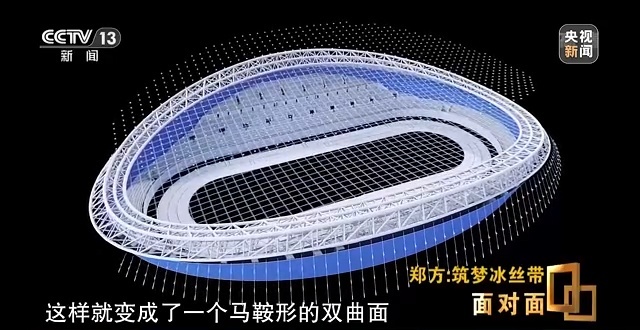

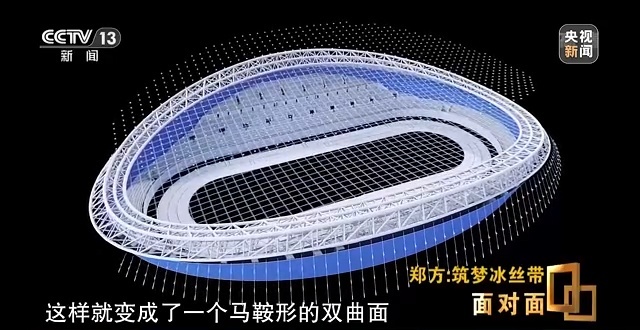

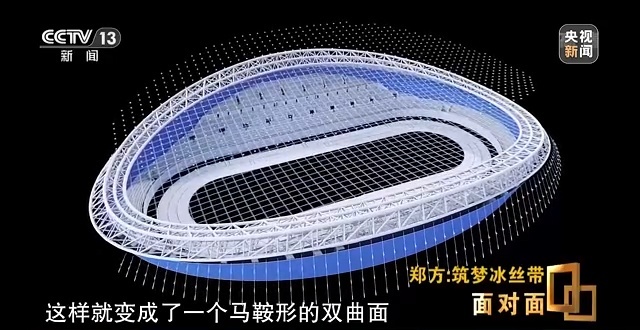

郑方:从设计出发点上来讲,希望这个冰场所在的空间尽可能紧凑,体积小一点,就像冰箱一样。我们家里面冰箱的容积小,买一个小一点的冰箱省电,我们通过屋顶形状的调整来实现这个目的。它从两侧往中间下弯的,这样就变成了一个马鞍形的双曲面,这个形状的目的其实是为了让这个冰箱的体积更小一点。跟大平顶相比,它容积差不多减少掉接近三分之一。

空间的精巧设计,为节能环保提供了保障。然而,因为工期紧、施工难度大、工程造价高等因素,马鞍形双曲面顶棚的设计方案一开始就遇到了不同的声音。

“冰丝带”的屋顶形状是一个马鞍形的双曲面。

郑方:怎么说服大家这样一个顶棚是必要的时候,这其实是挺挑战的一件事,因为有不少体育馆屋顶上结构都是暴露的,所以是不是保留这个顶棚一度成为我们团队里面争论非常大的。

记者:怎么让人听您的?

郑方:跟大家明确描述最直接的影响在哪,如果制冰过程中间有屋顶的粉尘和碎屑下来,冰面就保不住了,这个是最核心的功能,所以绝对不能影响最核心的功能,所以我们做这个顶棚,并且它是为冰节能而存在的。

上演速度与激情 “大家内心深处被冰丝带打动了”

2020年12月25日,“冰丝带”顺利通过联合验收,历时3年的场馆工程建设圆满完成。2021年10月10日,为期三天的“相约北京”速度滑冰中国公开赛在“冰丝带”落下帷幕,来自世界各国的30名运动员参与了12个项目的角逐,这是“冰丝带”迎来的第一项国际赛事。凭借超高的“颜值”和优越的比赛条件,“冰丝带”获得了参赛运动员的好评。

“相约北京”速度滑冰中国公开赛是“冰丝带”迎来的第一项国际赛事。

记者:您在乎不在乎别人对这个建筑的评价?

郑方:实际上设计过程里面也在不断地去听运动员的意见,听竞赛管理的官员的意见。张虹是我们国家第一块冬奥会速度滑冰金牌的获得者,她从我们冰场中间的楼梯上来,说像到了一个太空舱一样,让她有比赛的热情,我听了觉得特别开心。

记者:这是最直接的要服务的这一群人对您的评价,这是非常重要的。但是还有一种评价,就是舆论的评价,对设计师来讲,你设计出并且建设出来的建筑物会很长时间存在。

郑方:比我们设计师的寿命要长。

“冰丝带”已经成为很多人喜欢的拍照打卡地。

记者:那么你要经得住时间的打量,经得住无数人的打量。

郑方:我觉得在设计里面所选择的技术方向所形成的设计代表了一种非常广泛的共识,所以我能理解大家期待它所呈现的建筑效果,它作为北京的一个地标会面临无数的审视,访问这个场馆的每一个人,甚至是从周围路过的每一个人,我觉得这是一个真正的检验。我自己经常到奥森去跑步,从森林公园的南园跨过奥林西路的步行桥,人非常非常多,那个地方刚好能看到“冰丝带”完整的动感的表面,有很多很多人在那打卡拍照,大家内心深处被“冰丝带”打动,喜欢它,这是对我最大的欣慰。

来源:央视新闻客户端

(下)

专访国家速滑馆总设计师揭开“冰丝带”的秘密(下)

距北京冬奥会开幕不足一个月时间,各项备战筹办工作都已进入最后压线冲刺阶段。近日,央视《面对面》栏目记者探访了本届冬奥会唯一新建的冰上竞赛场馆——国家速滑馆。

设计可持续、向未来的奥运场馆

作为本届冬奥会北京赛区标志性场馆,国家速滑馆的建设备受关注。2016年6月,北京冬奥组委开始面向全球征集国家速滑馆的建筑概念方案。在这次国际竞赛中,郑方设计团队提交了“冰丝带”的设计方案。

冰面温差不超过0.5℃ 揭秘“冰丝带”的“高科技”

在设计和建设者的共同努力下,“冰丝带”建有最先进的智能系统,能够实时感知冰的温度、空气温湿度等环境参数,通过设备自动化调节实现节能运行。另外,“冰丝带”实现了对制冰所产生余热的高效收集,用于运动员生活热水、融冰池融冰、冰面维护浇冰,仅此一项,一年就能节电180万度。

“冰丝带”内景。

为了节能,“冰丝带”还采用了先进的二氧化碳跨临界直冷制冰技术,冰面下铺有无缝不锈钢管,钢管中流动的液态二氧化碳能保证冰面温差不超过0.5℃。温差越小,冰面越平整,硬度越均匀,越利于滑行。

郑方:这是冬奥会历史上第一个采用二氧化碳作为制冷技术的大道速滑馆,我们能够每0.5度来调整这个冰面的精度,使它的温度准确达到制冰师希望的一个比赛状态。

“冰丝带”采用了先进的二氧化碳跨临界直冷制冰技术。

记者:既然冬奥会级别这么高,为什么要在这么大的场合去尝试?

郑方:我们北京冬奥会有一个非常清晰的愿景,“可持续、向未来”,所以我们北京冬奥会也有碳中和的承诺,当我们从奥运会相关的各方去共同面对这些问题的时候,变成了一个共同的责任,变成了一个我们北京冬奥会面对环境问题会怎么样认识和处理的选择。

马鞍形双曲面顶棚设计织就最节能的“智慧场馆”

“冰丝带”是目前亚洲最大的人工冰场,近1.2万平方米的冰面采用分模块控制技术,未来可根据不同项目分区域、分标准制冰,能同时开展冰球、速度滑冰、花样滑冰、冰壶等群众性冰上运动,而场馆内的温度调节、照明、除湿等日常运营,最大程度实现了环保节能。

郑方:从设计出发点上来讲,希望这个冰场所在的空间尽可能紧凑,体积小一点,就像冰箱一样。我们家里面冰箱的容积小,买一个小一点的冰箱省电,我们通过屋顶形状的调整来实现这个目的。它从两侧往中间下弯的,这样就变成了一个马鞍形的双曲面,这个形状的目的其实是为了让这个冰箱的体积更小一点。跟大平顶相比,它容积差不多减少掉接近三分之一。

空间的精巧设计,为节能环保提供了保障。然而,因为工期紧、施工难度大、工程造价高等因素,马鞍形双曲面顶棚的设计方案一开始就遇到了不同的声音。

“冰丝带”的屋顶形状是一个马鞍形的双曲面。

郑方:怎么说服大家这样一个顶棚是必要的时候,这其实是挺挑战的一件事,因为有不少体育馆屋顶上结构都是暴露的,所以是不是保留这个顶棚一度成为我们团队里面争论非常大的。

记者:怎么让人听您的?

郑方:跟大家明确描述最直接的影响在哪,如果制冰过程中间有屋顶的粉尘和碎屑下来,冰面就保不住了,这个是最核心的功能,所以绝对不能影响最核心的功能,所以我们做这个顶棚,并且它是为冰节能而存在的。

上演速度与激情 “大家内心深处被冰丝带打动了”

2020年12月25日,“冰丝带”顺利通过联合验收,历时3年的场馆工程建设圆满完成。2021年10月10日,为期三天的“相约北京”速度滑冰中国公开赛在“冰丝带”落下帷幕,来自世界各国的30名运动员参与了12个项目的角逐,这是“冰丝带”迎来的第一项国际赛事。凭借超高的“颜值”和优越的比赛条件,“冰丝带”获得了参赛运动员的好评。

“相约北京”速度滑冰中国公开赛是“冰丝带”迎来的第一项国际赛事。

记者:您在乎不在乎别人对这个建筑的评价?

郑方:实际上设计过程里面也在不断地去听运动员的意见,听竞赛管理的官员的意见。张虹是我们国家第一块冬奥会速度滑冰金牌的获得者,她从我们冰场中间的楼梯上来,说像到了一个太空舱一样,让她有比赛的热情,我听了觉得特别开心。

记者:这是最直接的要服务的这一群人对您的评价,这是非常重要的。但是还有一种评价,就是舆论的评价,对设计师来讲,你设计出并且建设出来的建筑物会很长时间存在。

郑方:比我们设计师的寿命要长。

“冰丝带”已经成为很多人喜欢的拍照打卡地。

记者:那么你要经得住时间的打量,经得住无数人的打量。

郑方:我觉得在设计里面所选择的技术方向所形成的设计代表了一种非常广泛的共识,所以我能理解大家期待它所呈现的建筑效果,它作为北京的一个地标会面临无数的审视,访问这个场馆的每一个人,甚至是从周围路过的每一个人,我觉得这是一个真正的检验。我自己经常到奥森去跑步,从森林公园的南园跨过奥林西路的步行桥,人非常非常多,那个地方刚好能看到“冰丝带”完整的动感的表面,有很多很多人在那打卡拍照,大家内心深处被“冰丝带”打动,喜欢它,这是对我最大的欣慰。

来源:央视新闻客户端

(下)