北京时间8月7日20时29分将迎来立秋节气。

“烦暑郁未退,凉飙潜已起”,北京时间8月7日20时29分将迎来立秋节气。此时虽已立秋,但“秋老虎”依然发威,炎热逼人,暑气一时难消。

海报制作:方金洋

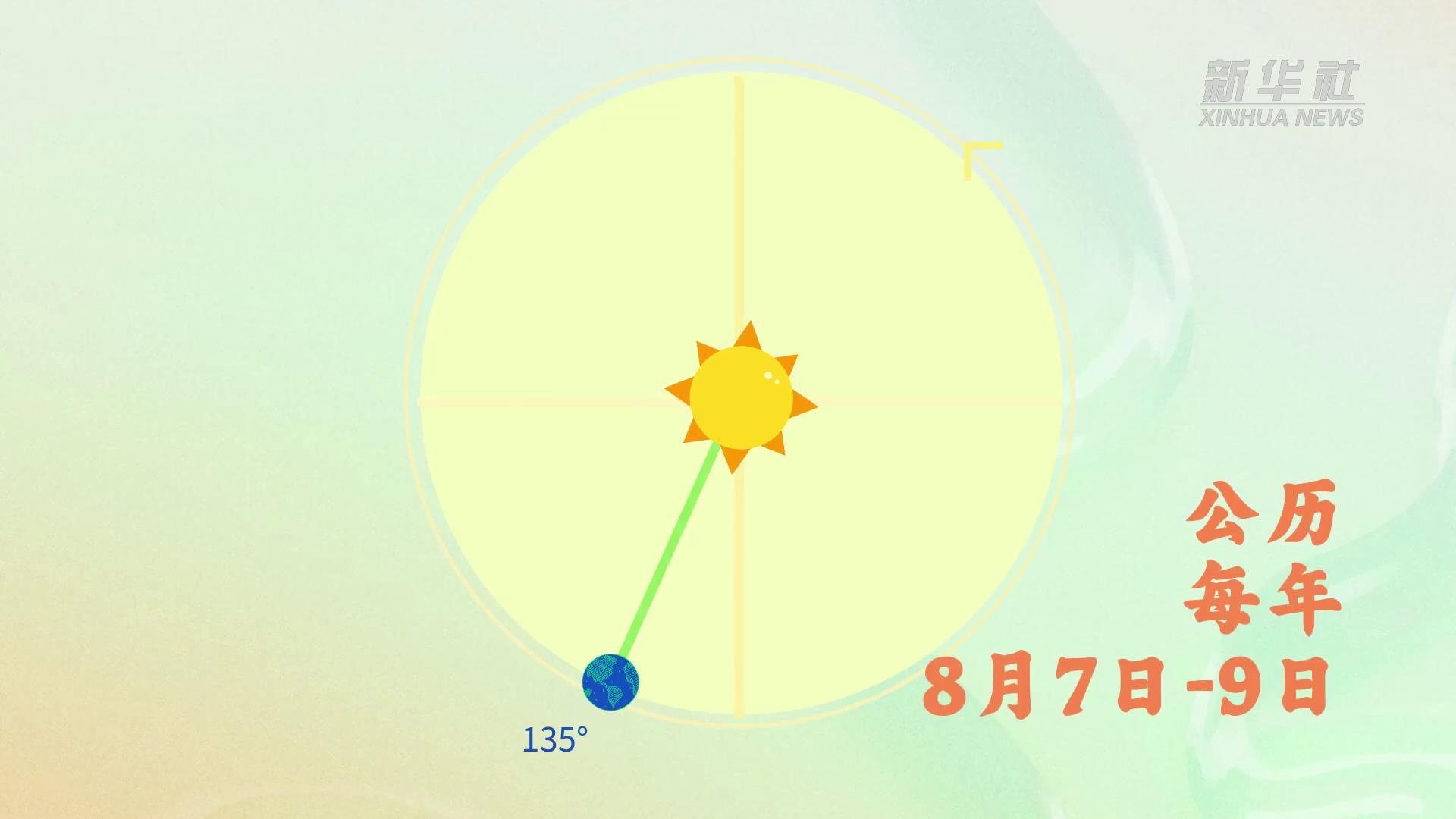

天津民俗专家、专栏作家由国庆介绍,公历每年8月7日至9日,当太阳到达黄经135度时,为立秋之始,它是二十四节气中第十三个节气,也是秋季第一个节气,标志孟秋时节正式开始。

立秋意味着降水、湿度等将会迎来一年中的转折点,但不代表酷热天气就此结束。“此时虽立秋,但我国多数地区还处在暑热阶段,尚未出暑,需等到秋季第二个节气——处暑时才算差不多完全出暑。气象资料表明,往往要到9月中下旬天气才能真正凉爽起来。”由国庆说。

海报制作:方金洋

立秋时节,雨天行将结束,凉风渐渐来,就在这段时间,高高的梧桐树开始落叶了。南宋诗人刘翰说,“睡起秋声无觅处,满阶梧叶月明中”,意思是秋来无声,无处可寻,只是屋前台阶上落满大片、泛黄的梧桐树叶,像是一夜之间匆匆掉下的。可谓来不及告别,夏日已去;来不及相拥,秋天已至。

立秋作为我国重要的岁时节气,民间有应时序、送暑气、迎秋气的民俗活动,如“贴秋膘”“咬秋”“晒秋”等习俗。

由国庆介绍,“贴秋膘”就是“以肉贴膘”,人们吃炖肉、烤肉、涮肉等佳肴,用以弥补夏天的身体亏空,此食俗在北方尤其盛行;“咬秋”就是吃西瓜、甜瓜,不仅可以清暑气,还有将秋凉咬住的寓意;“晒秋”就是晾晒各种农作物,代表丰收的喜悦,期盼秋天迎来好收成。

立秋也能分公母?为什么说今年是“母秋”和“晚立秋”?

立秋是一个有趣的节气,南京民间流传着“立秋”分“公母”的说法。《现代汉语方言大辞典》中也有“公秋”“母秋”的词条。民谚有“公秋把扇丢,母秋热死牛”的说法。

那么,“公秋”和“母秋”有什么不同?划分的依据又是什么呢?

我国幅员辽阔,南北地区气候差异大,分辨“公秋”和“母秋”的方法一般有两种,第一种是按照立秋的准确时间来分辨。按照民间的说法,白天为阳,当立秋在白天时便是公立秋,夜晚为阴,立秋在晚上就是母秋。今年立秋的时间在晚上,因此今年是“母秋”。

另外一种说法以立秋当天的农历月份判断,即按照农历(阴历)的立秋月份确定的。通常公历(阳历)立秋的时间相对固定,8月7日或8日,今年是8月7日。但是农历(阴历)就会相差很多,有时在六月,有时在七月。农历(阴历)六月立秋是早立秋,七月立秋是晚立秋。今年是农历七月立秋,民谚有云“早立秋凉飕飕,晚立秋热死牛。”我们的祖先认为,如果立秋时间在上午,则天气凉爽;立秋时间若在下午以后,天气就还要热上一阵。因此,从这个角度来说,今年立秋后还可能要热一阵子。

三类人立秋“贴秋膘”悠着点

我国民间有“贴秋膘”(吃味厚的美食佳肴,“以肉贴膘”)的习俗。但是专家指出,立秋“贴秋膘”要因人因地因时而异,否则不但起不到保健的作用反而有害健康。

南京市名中医、南京市中西医结合医院治未病科夏公旭副主任中医师介绍说,经过一个漫长酷暑的煎熬,人体内的蛋白质、微量元素及脂肪等营养耗损不少。适当地“贴秋膘”有益于恢复体力,但是若贴补过分,相对运动不足,消耗的热量过低,则易导致肥胖。在立秋后的饮食中,人们应科学地选择适宜秋季吃的蔬菜,如豆芽、菠菜、胡萝卜、芹菜、小白菜、莴笋等,这些都是营养丰富又不容易发胖的蔬菜。

南京市名中医、南京市中西医结合医院治未病科夏公旭副主任中医师介绍说,“贴秋膘”最早传于北方,这与北方的气候有关。而江南立秋后,天气不会马上转凉,暑湿还比较重。这时人的脾胃功能仍然不是很好,如果这时“贴秋膘”,会加重脾胃的负担,导致湿热积聚在胃肠中,反而更容易诱发感冒、便秘、发热,所以在早秋进补可以说得不偿失。

南京市名中医、南京市中西医结合医院治未病科夏公旭副主任中医师提醒以下三类人,“贴秋膘”要特别注意食材的选择和“贴秋膘”的技巧。

1、脾虚患者。脾虚的人常常表现为食少腹胀、食欲不振、肢体倦怠、乏力、时有腹泻、面色萎黄,这类朋友进补前不妨适度吃点健脾和胃的食物,以促进脾胃功能的恢复,如茯苓饼、芡实、山药、豇豆、小米等都是不错的选择。食粥能和胃、补脾、润燥,因此,若用上述食物煮粥食用,疗效更佳。

2、胃火旺盛者。平素嗜食辛辣、油腻之品的朋友,日久易化热生火,积热于肠胃,表现为胃中灼热、喜食冷饮、口臭、便秘等。这类朋友进补前一定要注意清胃中之火。适量摄入苦瓜、黄瓜、冬瓜等,待胃火退后再进补。

3、老年人及儿童。由于消化能力较弱,胃中常有积滞宿食,表现为食欲不振或食后腹胀。因此,在进补前应注重消食和胃,不妨适量吃点山楂等消食、健脾的食物。

来源:新华社、天津分社联合制作节令工作室出品、新华日报健康

编辑:魏然

责编:王潇