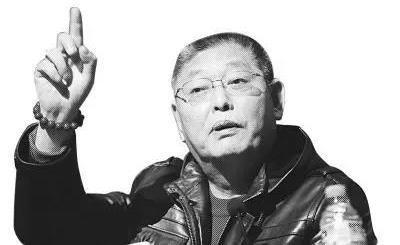

“中国第一股民”“杨百万”去世这两天,有个消息在股民的朋友圈刷屏了,中国证券市场传奇人物、有着“中国第一股民”之称的职业投资人杨怀定,于2021年6月13日凌晨去世,享年71岁。

“中国第一股民”“杨百万”去世

这两天,有个消息在股民的朋友圈刷屏了,中国证券市场传奇人物、有着“中国第一股民”之称的职业投资人杨怀定,于2021年6月13日凌晨去世,享年71岁。

杨怀定又被人称为“杨百万”,作为中国证券市场的实践者和受益者,他身上有很多个“第一”:第一个从事大宗国库券异地交易的个人,第一个到中国人民银行咨询证券的个人,第一个从保安公司聘请保镖的个人,也是第一个作为个人投资者被大学聘为教授的人。

这么多个“第一”,估计大伙儿听的是一头雾水。如今,“百万富翁”这个词已经不新鲜了,不少企业高管的年薪,或者是在大城市拥有房产的居民,个人财富都可以轻松超百万元。但要知道,在几十年前,中国的“百万富翁”可是凤毛菱角。

那么,杨怀定是如何一次次把握住了改革的机会,成为那个年代的“风云人物”?他的成功又对如今的我们有什么启示呢?今天,咱们就聊聊这位传奇人物的“财富进阶之路”。

靠“投机”国库券 赚到第一个“百万”

公开资料显示,杨怀定于1950年出生,祖籍江苏镇江,原是上海铁合金厂的一名仓库保管员,拿着40块钱的死工资,可以说,这在当时是很吃香的“铁饭碗”。但是,杨怀定却并不安于这样的生活。

1988年,38岁的杨怀定发现国库券可以进行买卖后,毅然辞掉了单位的工作,开始了他的平民投资生涯。就这样,靠着对“商机”的嗅觉和勤奋,通过倒卖国库券,杨怀定的本金快速膨胀,很快过了百万元,这也是他投资生涯赚到的第一桶金。

瞅准时机 投身股票市场

据杨怀定回忆,赚到人生第一个百万之后,他订了几十份报刊,以此分析金融形势和经济状况。1989年,他看到一篇文章中说,由于保值利率的提高,信用社和银行把几十年的盈利都贴进去了,处于亏损的边缘。他感觉这是利率即将下调的信号,于是,他决定抛掉国库券,买进股票。

1990年,随着上海证券交易所的成立,杨怀定带着大笔资金杀进了股市。杨怀定在股市的第一次操作,就让他赚得盆满钵满。不仅如此,在A股诞生初期的那轮大牛市中,他很快就赚到了第二个、第三个100万。与此同时,杨怀定在A股市场中的一些“神操作”,也让他赢得了“股神”的美名。

举个例子,在1993年,股票市场气氛激烈,沪指从400点一路“高歌猛进”至1500点,当时很多股评家预言大盘将会涨到1800点,而此时的杨怀定却劝告散户不要冲动。结果没过多久,大盘果然暴跌至1000点以下,股民们都被他精准的预判所折服。自此,杨怀定成为股票市场上炙手可热的风云人物,被称作“中国第一股民”。

从扬名立万到出书授课

1998年,正值改革开放20周年,杨怀定被中央电视台评为“中国改革开放二十年风云人物”,他也因此拥有了全国影响力。不仅如此,杨怀定在改革开放进程中的投资故事,也被包括美国《时代杂志》、《新闻周刊》等国外媒体广为报道。

成名后的杨怀定经常受邀在报刊发表文章,并到全国各地讲课作报告。其中,最令杨怀定感到荣耀的是2000年10月,初中毕业的他以一个普通个人投资者的身份,走上了北京大学的讲台,为MBA金融研究生讲授证券市场的理念和操作。

除了讲课以外,学历不高的他还出版了多本专著,其中,《要做股市赢家》一书在某项评比中被评为“2007年最佳商业图书”。在这本书的序言中,杨怀定写道:“股市是没有围墙的社会财经大学,只有留级和重读,永远没有毕业生。”

“杨百万”的成功是靠运气吗?

在很多人眼里,杨怀定是投资市场上真正的“人生赢家”。不过,网上也有一些人认为,杨怀定的成功有很大的运气成分,认为那个年代国库券刚开始可以买卖,股市也刚开始有,如果运气好的话很容易成功。甚至有年轻人放下豪言壮语,称自己如果生在那个年代,也一定能像“杨百万”那样轻轻松松发大财。

不能把“杨百万”的成功纯粹归功于运气,虽然那个年代确实有很多的投资机会,但像“杨百万”这样成功的投资者毕竟没有几个。当时要想成功,需要具备超乎常人的财商和胆量。

就拿国库券来说吧,现在大家都觉得国库券是很保值、有稳定收益的投资产品,但据说在上世纪80年代,那时购买国库券的收益并不高,很多人都不愿意买,更别提投入大笔资金在全国各地进行倒卖了。而杨怀定却敢为此辞掉工作,拿出全部身家去博一个未来,这在当时的很多人眼里是无法想象的。

另外,大家可能有所不知,在倒卖国库券的过程中,也一直伴随着艰辛和风险。当时个人异地取款十分困难,杨怀定只好用箱子装着几十公斤的现金或国库券,往返于上海和其他城市。当时他带的纸币都是十元面值的,一万元的重量是一斤二两,一百万就是一百多斤重。后来,考虑到安全问题,杨怀定还专门花钱聘请了私人保镖。

除了有着超强的决断力和敏锐的投资嗅觉之外,杨怀定还非常勤奋。老股民应该都有印象,在买卖股票还必须到营业厅看屏幕的时代,曾经有三四年的“熊市”。在那几年,杨怀定并没有出手,但是他却坚持每个交易日都到交易所,关注交易市场的一举一动。

此外,他还坚持学习、更新观念。进入新世纪,在A股慢慢成为机构玩家的天下之时,已经算是“股市老人”的杨怀定,不但自己学习炒股软件,还参与投资和开发炒股软件。2003年,他和儿子一起开发的“杨百万炒股软件”进入公众视野,当时每套软件的售价不菲,他也因此获得了不少的收入。

没有人能随随便便成功!

说了这么多,大家应该感受到了,杨怀定之所以能成为“杨百万”,绝不仅仅是靠运气。试想一下,如果真的“穿越”回了1988年,有多少人舍得丢掉国企的“铁饭碗”下海?又有几个人敢押上全部身家,背上一麻袋的人民币,在没有手机、没有微信的情况下,到陌生城市和陌生人换国库券呢?就像歌中所唱的那样:“不经历风雨,怎么见彩虹?”没有一个时代的成功是随随便便的,都会面临着巨大挑战。

如今,新中国证券史上这段关于“杨百万”的传奇已经画上了句号,今天的人们热议“杨百万”的话题,实际上是在纪念改革开放初期他们那种“敢作敢为”的时代精神。杨怀定曾经这么说:“每个时代,都有属于你的机会;我老了,我特别想告诉年轻人,一定要捕捉到属于你们这代人的机会。”就像杨老所说,愿每一代人都能完成属于自己的神话,但这里也要提醒各位踌躇满志的年轻朋友们,不要把成功想得那么简单,要知道,机会总是留给有准备的人。