双簧是流行于京津等地的曲艺形式。

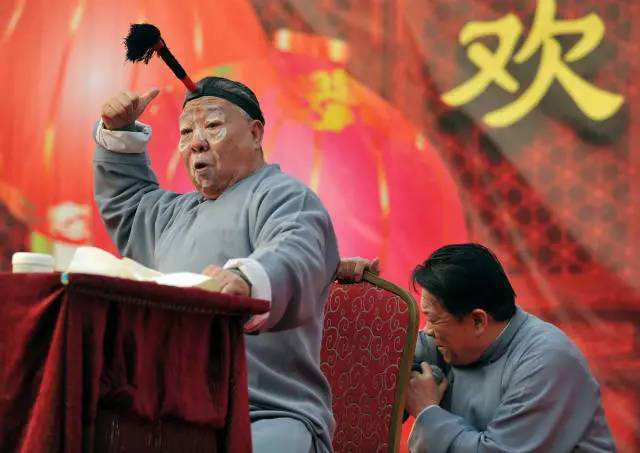

双簧是流行于京津等地的曲艺形式。形成于清代中叶。原为曲艺艺人在“全堂八角鼓”中表演的一种形式,一个人在前面称为“前脸”,一个人藏在身后称为“后身”。“前脸”根据“后身”说唱的内容做出表情和形体动作,并且要相互配合如同一个人表演一样,故此又名“双学一人”。

已知最早的双簧艺人是黄辅臣,清末“百本张”双簧钞本中曾提到:“我们学的故去的生意人黄辅臣。”李斐叔在《梅边杂忆》中说:黄“面目奇丑,初亦说书之流,以一人能学各种人物动态,故名双黄。其后始分为两人作一人也”。据此有人认为黄辅臣为双簧创始人。

黄辅臣初为评书艺人,善于模仿、口技,后因嗓音失调,便请其侄黄鹤飞(一说是其兄弟或其子)在他身后发声,他在前面表演。后人承袭了这种演出方式,互相配合,发挥各自说、唱、演的特长,以荒诞滑稽取笑,使双簧成为独具特色的曲艺形式流传了下来,清朝中期被纳入了八角鼓的表演之中。

双簧刚开始时以学唱为主,后身操三弦自弹自唱硬书、莲花落曲目选段或一些小曲,前脸持鼓架子充作三弦,配以相应的表情与动作。双簧的曲目不多,又相对短小,表演繁重,因此没有专门的从业者,多由相声艺人或拆唱八角鼓艺人兼演。相声演员在表演双簧时,后身多弃弦不用,随之又增强了“双簧”中说的成分。同时将原本的名称“双黄”中的“黄”字改成了“巧舌如簧”的“簧”,使其成为了我们现在所熟悉的“双簧”艺术形式。

好了,有关双簧的曲艺知识就介绍到这里了。近日,北京广播电视台文艺频道的笑动剧场栏目中,就为您安排了一段由何沄伟、刘宸联袂演出的《滑稽双簧》。让我们相约荧屏,每日18:00不见不散!