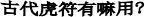

秦代虎符文字错金,汉代虎符多错银,西晋虎符通体有虎斑条纹,刻纹于背、胸前,东晋后则改为凿款。军博馆藏隋铜虎符庄浪位于甘肃东部是联结天水、陇东、关中地区的交通要冲,隋代属天水郡。庄浪铜虎符正面均小篆阴刻鹰扬府名,为外军鹰扬府名。

虎(h)符(f)大挑战

虎 符

最早出现于春秋战国时期,当时采用铜制的虎形,分左右两半,有子母口可以相合。虎头方向朝前,右符留存中央,左符在将领之手。在征调兵将、传达命令时,将两半兵符合在一起作为验证,称为“合符”。古人认为虎为百兽之王,在丛林争斗中总是处于不败之地,因此在军事上也多以虎为尊,于是常将这种兵符铸刻成虎的形状。

商鞅变法之后,为了加强对军队的掌控,防止出现春秋时那种大夫驱逐并且杀死国君的事情,各国君主在改革兵制的同时制作兵符来管理军队。

虎符的一半在将领手中,一半在皇帝手里,皇帝下达军令时,使者拿着皇帝的那半到战场,将军则拿出另一半看是否能合上后再发号施令,防止有人假传圣旨,由此虎符成为皇权的一种象征。

那些下层军官都是只认兵符不认人,虎符只有两半合一、紧密贴合才会有效,“符合”一词就是这么来的。

由此证明:

虎符是古代帝王授予臣属兵权和调发军队的信物;

只有两半虎符同时合并使用,持符者才能获得调兵遣将权,军将才能听命而动。

其实在当时,虎符工艺非常复杂。从现在存世的几个兵符来看,纹路细腻,造型复杂,尤其是兵符上的错金铭文,先在兵符上刻出阴文,再把金丝嵌入阴文,最后打磨光亮。如此复杂的工艺,在古代除了官办工坊的少数工匠,一般人根本无法仿制。甚至关于错金工艺即使是现代社会制造起来也相当麻烦。另外,即使兵符伪造成功了,还需要朝廷的公文。

另一方面,像秦朝、汉朝等时候,伪造虎符是要灭9族的,造假成本如此之高,效果又有限,还有多少人愿意去伪造?

据史料记载,在唐朝时,每支部队都有属于自己的虎符。换句话说,你就算伪造出了一个虎符,那也只能调动一支部队,有何用处?虎符在中国古代并不少见,在近代,慈禧太后也曾使用过。据史料记载,当夜幕降临,九门紧闭后,慈禧会将虎符交给巡夜的侍卫。但请注意,这虎符是配合着巡夜的暗号和手势使用的,光拿个虎符并无太大用。

汉以前的虎符多为卧姿,晋至隋代的虎符多为立姿。秦代虎符文字错金,汉代虎符多错银,西晋虎符通体有虎斑条纹,刻纹于背、胸前,东晋后则改为凿款。唐代使用银菟符、鱼符、龟符,宋代以后,牌代替符成为主要兵符样式。因为虎符是发兵之物,贵在谨慎严密,所以虎符多做得短小而易于藏匿,不易被人发现。

中国人民革命军事博物馆珍藏的两枚国宝级隋铜虎符,系黄铜所铸,为立虎状,高4.8厘米,长7厘米。一枚正面为阴刻小篆“长利府”3字,背面阴刻楷书“右武卫”“长利二”6字。另一枚正面为阴刻小篆“大华府”3字,背面阴刻楷书“左武卫”“大华府”6字。这两枚隋铜虎符是由甘肃庄浪县博物馆提供,系1974年在该县阳川公社葫芦河南岸曹家塬出土。

庄浪位于甘肃东部是联结天水、陇东、关中地区的交通要冲,隋代属天水郡。庄浪铜虎符正面均小篆阴刻鹰扬府名,为外军鹰扬府名。

据了解,庄浪发现铜虎符共14枚,每枚均有编数,编数最大的是五,属发兵之例,均为右半,按规定当存内库。可能是因隋末兵败,内库有职吏携符逃亡至此,见隋王朝大势已去,遂埋符于地下。

这两件文物都证实了古代虎符调兵遣将制度的历史,虽然已无法考证数千年前是何人在何种情况下将这两枚虎符遗失在此的,但可以想象,昔日曾有多少惊心动魄的事情在此上演。

来源:中国人民革命军事博物馆微信公众号