1945年,中国共产党第七次全国代表大会召开,这是党的历史上一次承前启后、具有里程碑意义的大会。那些珍藏在历史褶皱里的代表证、回响在窑洞中的经典对话、跳跃在粗瓷碗里的黄豆,共同构成了人民当家作主的最初模样,也让民主从理念变为可触摸的现实……今晚,由北京银行独家冠名播出的《档案》即将为您讲述!

《档案》带您回顾1八十年前 延安往事

1945年,中国共产党第七次全国代表大会召开,这是党的历史上一次承前启后、具有里程碑意义的大会。那些珍藏在历史褶皱里的代表证、回响在窑洞中的经典对话、跳跃在粗瓷碗里的黄豆,共同构成了人民当家作主的最初模样,也让民主从理念变为可触摸的现实……今晚,由北京银行独家冠名播出的《档案》即将为您讲述!

两张小小的代表证

见证七大代表艰辛赴会路

段焕競、李珊夫妇的中共七大代表证,被列为了国家一级革命文物。这两张代表证均是长8.4厘米、宽6厘米,左页上方横印"中国共产党第七次全国代表大会",下方竖印“代表证”和手写的序列号。右页上方横印参加大会代表的座号和姓名,这是国内至今唯一发现的夫妇俩同时拥有并保存完好的“七大”代表证。

这样两张简单朴素的代表证,是这对革命伉俪突破20多道封锁线、穿越800多里敌占区,跋涉5000多里才领到的。他们历经千难万险,只为抵达延安参加党的七大。除了他们,还有许多闯过了敌人道道封锁线的七大代表……

毛泽东见到这些代表时,风趣地说他们过了长江黄河,过了津浦路,又过了陇海路,还翻过了太行山,是一次小长征。“七大”究竟是怎样的重要会议,让这些代表们甘愿历经千难万险,也要突破重重封锁前往参加呢?

黄炎培深入考察延安

与毛泽东窑洞对谈

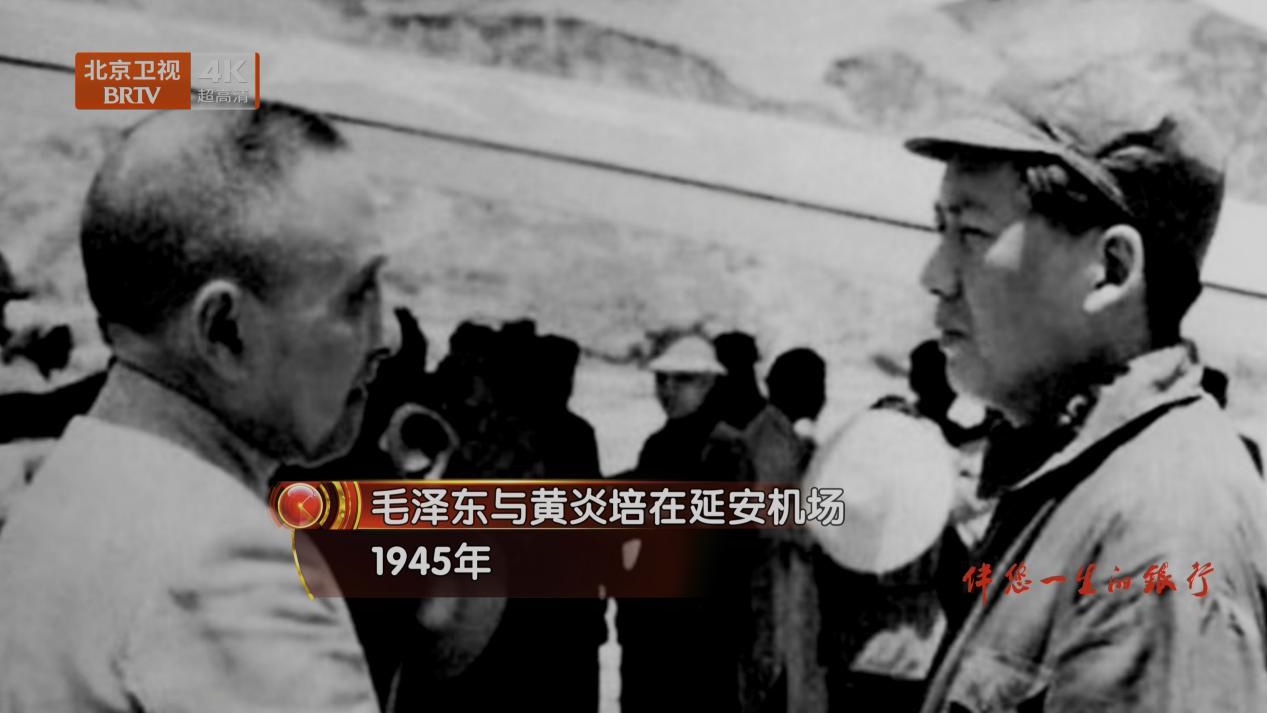

1945年7月1日至5日,黄炎培、章伯钧、傅斯年等6人组成国民参政员访问团赴延安。毛泽东等中共中央领导人在延安机场迎接。访问延安是黄炎培的一个宿愿,而他也感受到了一种与重庆截然不同的清新气象。

在延安这5天,除了与毛泽东等中共领导人进行正式会谈外,黄炎培四处走访,与街上群众、商店店员们随便交谈,了解延安风俗民情。此外,他还与陈毅、丁玲、范文澜、张曙时、陈学昭等新旧朋友进行畅谈,深入了解延安经济、文化、教育及陕甘宁边区政府工作作风、民众生活等。

当延安访问即将结束,毛泽东问及他有何感想时,黄炎培引用《左传》《中庸》等典章,提出了“周期率之问”。如何跳出治乱兴衰历史周期率,毛泽东是这样解答的:“我们已经找到新路,我们能跳出这个周期率,这条新路就是民主;只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈;只有人人起来负责,才不会人亡政息。” 毛泽东与黄炎培的这段对话,史称“窑洞对”。

被称为“豆选”的选举奇观

成为山沟里的民主密码

毛泽东以“民主新路”回应黄炎培提出的“历史周期律”之问时,一种被后世称为“豆选”的选举奇观,正在山沟里蓬勃生长。在陕北王家湾,几只粗瓷碗在土场上排成一列,碗后贴着候选人的红纸。不识字的张老汉攥着三颗黄豆——这是政府特批的“选票”,每颗豆子都抵得上一餐口粮。他眯着眼,将豆粒郑重投入心仪的碗中。

这种被称为"豆选"的选举方式,诞生于边区90%人口是文盲的现实困境。中国共产党人创造性地将民主与生产工具结合:黄豆既是种子,也是选票;粗瓷碗既是食器,亦是票箱。在安塞县某村,曾发生过一场"倒碗运动"——因当选者私分公粮,村民们将黄豆从原碗中捡回,重新投入新候选人的碗中,完成了一次朴素的罢免。

黄炎培在考察时发现,豆选规则里藏着平等的密码:地主的一颗豆与佃农的一颗豆等值。当富户马老太将黄豆投入长工候选人的碗中时,阶级鸿沟在豆粒落碗的脆响中悄然消融。在极端困难的战争环境下,中国共产党为何能在延安创造出如此独特的政治生态?为什么来自不同文化背景的观察者,都对延安的民主实践给予高度评价?

今日20:59,由北京银行独家冠名的《档案》即将播出,敬请关注!