圜丘坛建成后,先后有15位皇帝来此祭天,总计达219次。祭天作为一项最重大的祭祀活动,集中体现了中国古代敬天法祖的传统文化理念。而圜丘坛这座圣洁崇高的古典建筑,把中国传统的宇宙观、天命观以及天人感应、天人合一的思想融为一体,堪称中国祭祀建筑的典范。

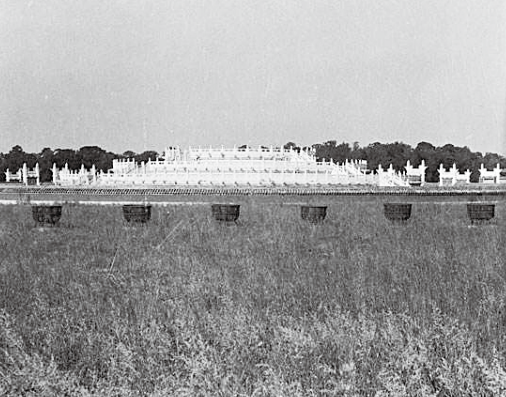

北京天坛是著名的世界文化遗产,也是当今世界上最大的祭天建筑群。天坛的主要建筑被一条南北向轴线串联起来,庄严肃穆、蔚为壮观。其中,南边是圜丘坛建筑群,北边是祈谷坛建筑群。圜丘坛为祭天的场所,也称祭天坛。明清两朝皇帝多次在这里举行祭天大典,以感谢天神滋润大地、哺育万物的恩情,祈求天下风调雨顺、丰衣足食。

天坛之“名”

祭天源于远古时期先民对大自然的崇拜。他们惊诧于电闪雷鸣、雨雪风暴等自然现象,以为是天上的神秘力量在作祟,从而萌生出对上天的敬畏。古人认为天为圆形,故将天称作“圜”,并建造圜丘用以祭天。《礼记》就有“冬至日,祭天于地上之圜丘”的记载。这一祭天制度为后来历代帝王所奉行。

大定十一年(1171 年),金世宗遵照中原古制,在中都丰宜门外,位于宫城的东南方位建圜丘。大德十年(1306 年),元成宗在大都城丽正门东南七里建圜丘。永乐十八年(1420 年),明成祖朱棣仿照南京大祀殿规制,在北京南郊建天地坛。天地坛的主体建筑是以圜丘为台基的大祀殿,用于合祀天地。

嘉靖九年(1530 年),明世宗朱厚熜采用朝臣夏言的建议,恢复天地分祀的礼制,在大祀殿南建圜丘坛以祭天,在北城安定门外建方泽坛以祭地。圜丘坛建成后,因专用于祭天,被赐名为“天坛”。圜丘坛的主体建筑圜丘位于原天地坛的南侧。圜丘为南向三层圆台,四面均有出陛,每个出陛各有九级台阶,周围栏板、栏柱均为青色琉璃。

圜丘北侧建有泰神殿,为平时供奉皇天上帝和列祖列宗牌位的殿宇。明嘉靖十七年(1538 年),方形的泰神殿被改建为圆形的皇穹宇,更加突出“圆以象天”的特征。皇穹宇为重檐攒尖顶殿宇,殿顶覆以绿色琉璃瓦,设左右配殿。皇穹宇相对于泰神殿有所北移,占据圜丘坛北门的位置。圜丘坛北门也北移重建,两侧新建弧墙以连接原有的东西向直墙,使圜丘坛北墙呈现出独特的帽形轮廓。

圜丘坛

圜丘坛分别在东南西北方向建有四座天门,依次为泰元门、昭亨门、广利门、成贞门,又称东天门、南天门、西天门、北天门。其中“元、亨、利、贞”四字出自《易经》乾卦,不仅象征春夏秋冬四季,又代表着上天具有元始、亨通、和谐、中正“四德”。

奇妙之“数”

顺治元年(1644 年),清世祖定鼎中原,以北京为国都,亲自告祀于圜丘后即帝位,并规定每年冬至日大祀天神于圜丘。此后,清朝历代皇帝均奉行这一礼制。清高宗即位后,要求祭天礼仪悉循古制,对不合古制的予以更改,并大兴土木,改建坛庙。乾隆十五年(1750 年),清高宗下旨扩建圜丘,三年后工程竣工。重建后的圜丘将《易经》中象征阳性的“天数”融入其中,可谓匠心独运。

古人认为,上天为阳,大地为阴;奇数为阳,偶数为阴。因九为阳数中的最大之数,既象征天高九重,又寓意皇权至高无上,故用九或九的倍数设计和营建圜丘。营造工匠采用鸳鸯尺的丈量方法,巧妙解决了“天数”问题。所谓鸳鸯尺,即混合使用古尺和今尺。古尺指周代的周尺,又有小尺和大尺之分,一小尺约为15.8厘米,一大尺约为23.1厘米,建筑工匠用大尺;今尺指当时的营造尺,一尺约为32厘米。

扩建的圜丘为三层圆形须弥座石坛。坛面中心为一块圆形艾叶青石,名天心石。环绕天心石的三层坛面,由外而内层层收缩,蕴含着宇宙万物的循环往复、生生不息。上层坛面直径为古尺9丈,中层坛面直径为古尺15丈,下层坛面直径为古尺21丈,直径总和为45丈,正好暗合“九五之尊”之意。

每层坛面由九重扇形艾叶青石板铺墁,每重石板数为9的倍数。上层坛面石板数,第一重为9块,第二重为18块,依次递增,第九重为81块,共计405块;中层坛面石板数,第一重为90块,第二重为99块,依次递增,第九重为162块,共计1134块;下层坛面石板数,第一重为171块,第二重为180块,依次递增,第九重为243块,共计1863块。三层坛面石板共计3402块。不仅如此,整个坛面的石板数也都是9的倍数。

每层坛的东西南北四方均有出陛,每个出陛各有九级台阶。出陛两侧为汉白玉栏板,饰有龙形雕饰,望柱柱头雕以盘龙,出水饰有螭首;白石须弥座上有束腰石雕,饰有雷纹、唐草纹等。栏板数量也是9的倍数,上层每面18块,四面共72块;中层每面27块,四面共108块;下层每面45块,四面共180块。上中下三层栏板数量总计360块,正合一周天 360 度。圜丘的围墙被称作“壝”,分内外两重,内圆外方,寓意天圆地方。内外壝墙东西南北四面各设有三座白石棂星门。棂星门均为方柱石门框,横以石额,上部饰以云板,下部嵌有抱鼓石,外观端庄古朴,有“云门玉立”之称。

同时改建的还有圜丘北侧的皇穹宇。皇穹宇为圆形单檐攒尖建筑,镏金宝顶,高八丈一尺。殿内穹隆圆顶,三层镏金斗拱层层上叠,天花层层收缩,形成藻井;檐柱、金柱各八根,呈环形排列;正中宝座供奉“皇天上帝”牌位,座前设九级木阶梯,后护有金龙屏风,宝座下面石须弥座前有九级石阶。皇穹宇院内所有建筑顶部琉璃瓦由绿色改为青色,象征至高无上的青天。皇穹宇四周建有高一丈八尺、内径九丈七尺五寸的砖砌圆形围墙。

神奇之“音”

中国工匠高超的建筑艺术,不仅使圜丘坛与“天数”浑然一体,更为奇妙的是它独特的声学效果,宛若一层朦胧的面纱,为天坛营造出几分神秘的氛围。

举行祭天大典时,站在天心石上向皇天上帝诵读祝词,会产生共鸣效果,仿佛声音能直达天庭。传说皇帝在此祈求皇天上帝护佑时,庶民百姓跟随于身后,对于皇天上帝发出的旨意,皇帝、大臣和庶民百姓都必须服从,因此天心石又得名“亿兆景从石”。其实,这种共鸣是一种声学现象。因为坛面光滑,从天心石发出的声波传到四周的石栏后,被迅速反射回来,原音和回声交织在一起,形成一呼百应的奇妙现象。

皇穹宇的圆形围墙,是产生奇妙声学现象的回音壁。它用山东临清的“澄浆砖”砌筑而成,墙面光洁平滑,圆弧弧度十分规则,能产生良好的声音反射。只要两人分别在皇穹宇东、西配殿后贴墙而立,一人向北说话,声波就会沿着墙壁连续反射,传递至一二百米的另一端,即使说话声音很小,对方也可清楚听到,且声音悠长、妙趣横生。

三音石是皇穹宇的又一处景致。它是皇穹宇丹陛前的第三块石板,人站在上面拍一下掌可听到三声回响,故得名三音石。因为这块石板恰好位于回音壁的圆心位置,声音从这里发出后,向四周传播,遇到围墙又反射回来,形成多次回声。如果将皇穹宇殿门敞开,当殿门到殿内正中的神龛之间没有任何障碍物时,站在三音石朝皇穹宇殿内说话,洪亮的回声会从皇穹宇传出殿外,形成“人间私语天闻若雷”的效果。时人把这种现象神秘化,将皇穹宇丹陛前的三块石板依次命名为天石、地石、人石,认为只有站在人石上说话上天才能听到。其实,这是声音进入皇穹宇后在圆形的殿壁之间反射共鸣的结果。

圜丘坛建成后,先后有15位皇帝来此祭天,总计达219次。祭天作为一项最重大的祭祀活动,集中体现了中国古代敬天法祖的传统文化理念。而圜丘坛这座圣洁崇高的古典建筑,把中国传统的宇宙观、天命观以及天人感应、天人合一的思想融为一体,堪称中国祭祀建筑的典范。