挂在采访办公室墙上的霍英东油画像陈列在办公室醒目位置的2008年奥运火炬霍启刚参加香港渣打马拉松10公里跑2010参加广州亚运会2016年出征巴西奥运会伍爱国爱乡,延续爷爷的梦想提起广州南沙,许多人并不熟悉,这里是霍英东的故乡。

凝心聚力 砥砺前行

北京新闻广播纪念香港回归20周年特别节目

二十年 二十人

“香港回归二十年,我是霍启刚。

我12岁就去外国读书,我是不太愿意以一个外国人身份,在一个社会生活的。所以回归让我感觉到的,一个是未来更有希望,第二就是自豪感。”

《二十年二十人》第五集

霍启刚1979年,生于香港,祖籍广州番禺。祖父霍英东、父亲霍震霆、夫人郭晶晶。毕业于牛津大学,2002年,学成返回香港。2003年起,任霍英东集团副总裁,同年,积极投身内地事务。当选为广东省青年联合会常务委员,天津市政协委员,天津巿青年联合会副主席,全国青联委员。在香港,任职中国香港体育协会暨奥林匹克委员会副会长,当选香港青年联会副主席、常务副主席、主席,组成香港菁英会,被委任为香港特区政府民政事务局青年事务委员会委员。

霍启刚:二十年的回首与展望

北京新闻广播记者 | 传艺

出生于港英政府年代的霍启刚,见证了香港回归祖国后发生的一系列变化,回忆起20年前的香港回归,对他来讲,又多了一层值得纪念的含义,1997年7月2日,是霍启刚18岁的生日,他特意跟学校请假,从英国飞回香港,在大雨滂沱的夜里,和奶奶一起,在家看香港回归实况转播。他说,能够在成年那一刻经历回归,有种自豪感。

多年在国外生活的经历,让他不太愿意以一个外国人身份,在一个地方生活。霍启刚说,香港回归之后,有一国两制、港人治港的方针,就意味着后面的路怎么去选择,怎么去走,起码是中国人自己说了算。

采访在位于香港上环的霍英东集团办公室进行

壹

努力学习普通话

2002年,霍启刚结束了在英国的学业,他自问:是否真的了解香港、了解国家?多年求学在外,让他了解香港、了解内地的渴望更加强烈。如果说香港回归祖国之后,有什么不适应,他认为,那是年轻人没有勇敢地走出去。

上世纪90年代末,香港特区政府推出“两文三语”语言政策(中文、英文/普通话、英语、粤语)。但在霍启刚的童年,那时的香港小学校每个星期只讲授一小时普通话课,生活中,也没有说普通话的环境。语言和文化上的障碍,让霍启刚有过一段困扰,他在接受媒体采访时说,“我一开始看冯小刚的电影,就不知所云,看不懂里面的文化内涵。”“也不知道内地的小品,是什么意思。”为此,在结束了英国的学业生活之后,他特别到清华大学集中学习了9个月的普通话,他笑着说,跟自己一起学习普通话的同学,都是澳大利亚人。

霍启刚在牛津大学

贰

香港与内地,愿有更多人心交流

过去二十年,香港特区政府支持香港年轻人赴内地交流,而霍启刚作为香港特区政府民政事务局青年事务委员会委员,常常鼓励大家到内地看一看,开阔眼界。霍启刚说,香港和内地的交流,应该从走马观花,走向人心交流。

最难忘的一次,是他带领800名香港年轻人到中国东北——冰城哈尔滨。零下四十几度的寒冷,冰雪节的欢愉,城市里的俄罗斯风情,以及在侵华日军731部队遗址前的沉思,让香港年轻人收获颇丰。很多香港年轻人,第一次见到冰雪,第一次走了这么远的路。霍启刚说,时任特首梁振英出席了那次活动的出发典礼,他有一句话让团里的香港年轻人印象深刻,梁振英说,“第一次坐火车,你才能体验到中国有多大,坐飞机是感受不到的”。

京哈团出发

2001年霍震霆、霍启刚父子带香港足球队访问丽江

叁

第一次在北京见到雪

霍启刚很小就来过北京,记得八十年代末,霍启刚说,那时的北京给他留下了深刻的印象,有一次过圣诞节,住在北京饭店的霍启刚,推开窗,第一次见到了下雪。他最喜欢在北京饭店楼下的小店买风筝,拿到天安门广场去放。逛商场,也是今天的年轻人无法想象的,需要拿着护照,才能进得了友谊商店。

现在,霍启刚时常来北京,他用“欣赏”二字形容对这座城市的感情。过去几十年的发展变化,他看在眼里,赞叹北京已经发展成一座国际城市。走过世界各地的他,希望北京保留更多传统文化,比如保护古老的胡同,这是北京区别于纽约、伦敦,乃至所有繁华都市的文化底蕴。

图片来自网络

北京英东游泳馆

肆

爷爷话不多,所有话题都围绕着体育

在霍英东集团办公区门口,陈列着一枚2008年奥运火炬。它醒目的立在那里,仿佛注视着每一位经过这里人。霍启刚说,这枚火炬意义非比寻常。作为香港圣火传递的一员,父亲霍震霆,时隔四十余载,将奥运火种带到香港。霍启刚还记得当时的新奇和激动。他说那天,香港市民聚集在海边,或是去九龙坐船,围观火炬传递。他最强烈的感觉到,来自于国家的自豪感。虽然祖父霍英东没能亲见国家举办奥运会,但他相信,爷爷会为奥运百年圆梦欣慰。

在北京,英东游泳馆、水立方等大型运动场馆建设,与霍家的捐资兴建密切关联。时任国际奥委会委员的何振梁先生在《重返五环》一书里写道:“在亚洲,出力最多的是香港朋友霍英东。”如果说,英东游泳馆在上世纪90年代是亚洲最好的游泳馆,霍启刚认为,今天的内地已经有很多一流的体育设施,更重要的是,要提高全民体育的软实力,增强中国与国际的体育交流,特别是针对青少年的体育普及和培训。

在霍启刚的记忆里,爷爷霍英东的话不多,但是每一次见到孩子们,第一个就问:有没有打球,有没有游泳,所有话题都围绕着体育。今天,他也像祖父、父亲一样,在公共体育事业上倾注更多的精力。由于平时喜欢跑步,他计划着,在香港渣打马拉松赛之外,举办一个香港、深圳的马拉松赛,或是借助大湾区的概念,以香港、澳门区域性的优势,举办更多大型体育活动,以体育为桥梁增进香港与内地往来。

挂在采访办公室墙上的霍英东油画像

陈列在办公室醒目位置的2008年奥运火炬

霍启刚参加香港渣打马拉松10公里跑

2010参加广州亚运会

2016年出征巴西奥运会

伍

爱国爱乡,延续爷爷的梦想

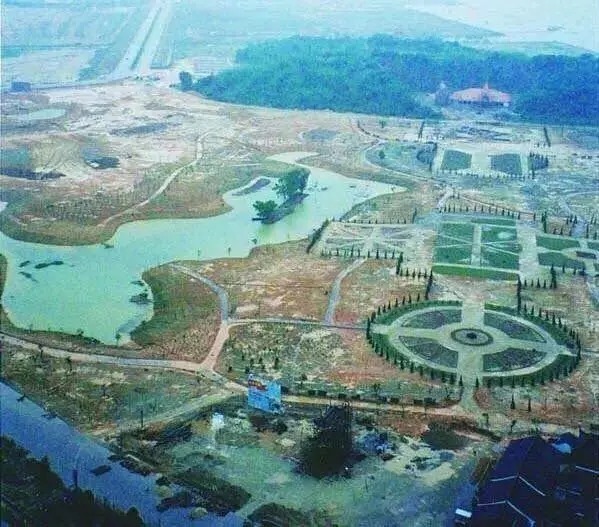

提起广州南沙,许多人并不熟悉,这里是霍英东的故乡。霍启刚说,爷爷有一个南沙梦。

“(爷爷)第一次去南沙考察,坐了两天的船。在九十年代初的时候,我们在那边投资,很多人都莫名其妙,都不太清楚为什么。那个时候的广州南部是很难去到的一个地方。很多人都怀疑,这种投资会不会有回报呢?但他(爷爷)是抱着,第一,爱国。第二个,爱乡。他自己是广州番禺人,他想贡献自己的家乡。”

今天的南沙已经由上世纪90年代初广州南端的一片荒地,发展成为自由贸易区。广东与香港将在南沙自贸区建立“粤港深度合作区”,可以预见,南沙的未来将是广东对外开放的门户枢纽。在霍启刚看来,无论是发展体育事业,还是家族企业投资南沙,都是爷爷留下来的值得敬佩的遗产,他们会将这种爱国爱乡精神,继续发扬下去。

广州南沙早期图片

广州南沙自贸区

南沙游艇会

陆

我的家庭生活挺平凡

今年四月,霍启刚、郭晶晶夫妇喜得千金,儿女双全。霍启刚在个人微博上写到:我们家庭新增了一名新成员,我们感到非常幸运和感恩!

谈及家庭生活,霍启刚说:“我的家庭生活挺平凡,我跟晶晶,现在她在香港住也好几年了。大家可能在网上也看到很多不同的新闻,但我们希望,大家看到的都是比较简单的一种生活模式吧。”

在网络媒体报道中,霍启刚夫人、奥运冠军郭晶晶常去一些平价商店购物,霍启刚在接受媒体访问时说,“我也奇怪,为什么我们逛超市都是新闻。我觉得这是大家的错觉,过日子没有什么了不起,也没什么不应该。我觉得这些都挺平凡的。很多事情我都要亲力亲为。我在国外那么多年,所有的事情都是我自己做的:做饭、洗衣、换床单、决定学习方向。成长就是这样,不是大家想象的那样。我们都很平常,她作为运动员,目标很明确,生活也很简单。晶晶也是不仅买平价物品,吃东西也非常简单。她最怕去米其林餐厅,最喜欢就是给她一个拍黄瓜,煮些饺子,这样她就很开心。”

谈及养儿育女,霍启刚说:“当父亲我是新手,我也在摸索着这个路途中。但我觉得从一个家长的角度来讲,我们只能给他一个更广阔的平台。就不要以自己的设想去让他们来实现,因为现在有了科技,各方面的发展都非常快,我们也不一定知道什么是最好的。但我们能给予他更多的机会,去接受更多的东西。比如体育上他喜欢什么,我也可以给他一个选择的空间,这是最重要的。”

采访中,霍启刚分享了一个细节,在儿子2岁多的时候,他们开车从香港中环路过,看到有中国国旗,香港区旗。霍启刚说,“他从很小的时候已经知道,这个是我们国家的国旗,这个是区旗。”他希望培养孩子们中国的礼仪和对国家的认识。

霍启刚个人微博发布的孩子们的照片

霍启刚、郭晶晶夫妇

柒

希望世界更加尊敬中国

香港回归二十年,是一个历史节点。20年前,霍启刚完成了自己的成人礼。20年后,他邀请来自全国30多个省市自治区,都是1997年7月出生的“回归宝宝”来到香港,共同庆祝回归。在个人微博上,霍启刚写道:他们从家乡带了具有代表性的土壤和水,在太平山共育紫荆树,留下回忆。有一位西藏来的年轻人跟我说,这次是他第一次离开家乡,我特别感动,能邀请你们来我的家乡,我很高兴!把你们在香港的点点滴滴带回家乡!你们20岁了……生日快乐!

采访尾声,记者问:下一个20年,对家庭、国家,会有什么期望呢?霍启刚稍作思考,跟着笑道:20年后,我快60岁了,真不可想象。

话题又重回到他在海外求学时的感受,霍启刚说:“我在英国读书的时候,九十年代,国家的实力没有现在强大,我心底确实觉得,外国人知道我是中国人,但是,他没有尊敬我们中国人,甚至可以说是欺负中国人的。但是现在,全世界眼睛都在看中国,看的是中国能给他们的机遇。但是不是真的尊重中国人呢?这个我不能回答。但是我相信,再过个十年,二十年,世界对中国的这种眼光,或者世界对中国这种尊敬肯定会建立起来,因为那时候的国家肯定会更加强大。”

我们,二十年后再看。

播出栏目:新闻天天谈

播出时间:7月5日 12:20-12:50

播出栏目:议政论坛

播出时间:7月5日 16:15-16:45

收听频率:北京新闻广播 AM828 FM100.6

来源:北京新闻广播公众号