在今年的服贸会上,非遗技艺点亮文旅展厅。想学习非遗技艺,不认识传承人怎么办?跟师傅异地怎么办?在数智文旅时代,借助AI创新非遗传播形式,突破非遗传承时空限制,为非遗活下去、传下去提出新方案。

导 读

在今年的服贸会上,非遗技艺点亮文旅展厅。想学习非遗技艺,不认识传承人怎么办?跟师傅异地怎么办?在数智文旅时代,借助AI创新非遗传播形式,突破非遗传承时空限制,为非遗活下去、传下去提出新方案。

张凤兰:挺好看,也好配,我给你看一下蓝色的,你看配你这件衣服,是不是没问题?

京式旗袍传统制作技艺传承人张凤兰为顾客讲解盘扣/记者拍摄

都好看,确实都好看!京式旗袍传统制作技艺传承人张凤兰耐心地为观众介绍她带来的盘扣衍生产品,为陈女士挑选楸树花造型的盘扣胸针。

张凤兰:我们这个项目是北京市级非遗项目——京式旗袍传统制作技艺,从旗袍的设计、定制到成衣。我们还用旗袍的主要配件“盘扣”做了一系列的衍生品,主要结合了北京市的一些花卉、标志性的东西和传统纹样去做,比如说冬奥的雪花。

张凤兰展示缠枝莲纹盘扣挂饰/记者拍摄

盘扣分“软盘扣”和“硬盘扣”,软盘扣常用在旗袍上,而硬盘扣线条优美舒展,兼具造型感、不软塌,更适合做文创。张凤兰拿起一枚缠枝莲纹造型的挂饰说:

张凤兰:这叫缠枝莲纹挂饰,当时是我给法国的一个客人设计的。硬盘扣工艺,最主要的难点实际上在做这个盘条,盘条咱们能看出来,宽度其实才有0.5厘米,但是这个盘条它是经过了24步手工制作完成的。

楸树花造型盘扣胸针/记者拍摄

非遗技艺参展服贸会,展览展示的同时,也能用技艺和产品吸引商务合作,这也能让非遗技艺更好地传承下去。张凤兰说:

张凤兰:我们非遗项目到服贸会来,接到了海南的订单,客户是海南的一家上市企业。客户需求就是从海南元素的角度,来设计胸针、耳环、挂件等一系列文创产品。

北京补绣传承人魏楠介绍北京补绣/记者拍摄

起源于唐代,以补为主、以绣为辅,借助各类布料的质感与肌理,层次丰富、浮雕感十足的北京补绣,是国家级非物质文化遗产代表性项目。专供宫廷的补绣已经化身扇子、装饰画、茶叶筒走入寻常百姓家。北京补绣传承人魏楠介绍:

魏楠:北京补绣它是京绣的一个分支,京绣我们需要一针一线地去刺绣,但是我们北京补绣它是以补代绣。古代的时候,文武官员身上的那些补子,麒麟、吉祥纹样都是用我们北京补绣这个工艺做的。

北京补绣茶叶筒/记者拍摄

在服贸会上,北京补绣不仅吸引了观众来体验,也吸引了茶饮商前来洽谈合作。

魏楠:北京补绣传到今天布料上、工艺上也进行了一些创新。我们来服贸会以后,大家对我们这个东西也比较认可,有一些饮品商家也会过来,问我们能不能合作开发一些文创。

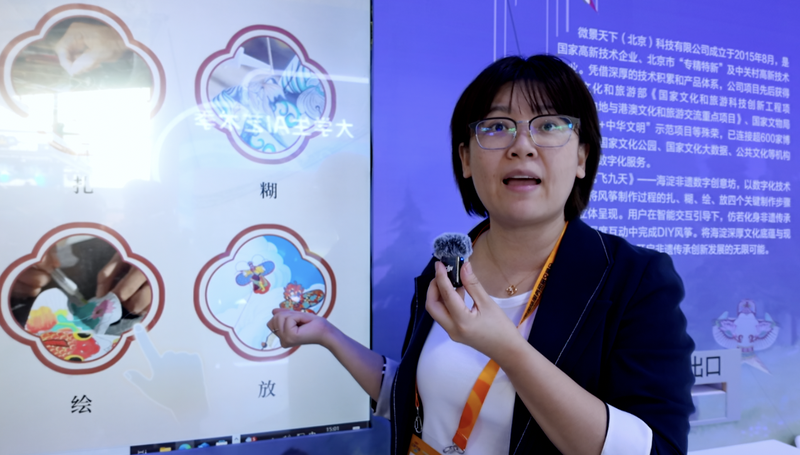

项目负责人展示《鸢飞九天》海淀非遗数字创意坊成果/记者拍摄

对非遗技艺产生兴趣甚至想用心传承的前提,是先接触到非遗。不认识传承人、跟师傅异地,哪怕只是感兴趣想简单了解技艺本身,在数智文旅时代都有了新方案。比如,北京风筝制作技艺“扎、糊、绘、放”的核心技术,已经跃然于小程序之上。微景天下(北京)数字科技有限公司运营总监谭中莹介绍:

谭中莹:我们这个项目主要就是利用数字科技的手段,AI大模型的训练来实现。在小朋友研学、我们非遗爱好者体验以及在文化交流中,他们就不仅可以看到我们这个风筝的实物,也可以通过这样的一个体验来了解风筝制作的流程。这种数字化的方式传播起来就更加便利,而且我们会把非遗背后的制作工艺更灵动地展示出来。另外一个进步当然就是它打破时空和空间的限制,我们这样的一个小程序,你在手机端就可以发送给很多人。

AI+非遗为传承注入科技力量/记者拍摄

数字技术创新了非遗传播形式,突破了非遗传承时空限制,弥补了传统传承模式的短板,既守护非遗的 “根” 与 “魂”,又为其注入现代活力,这就是科技的意义吧!

(转载请注明本文来源及记者、编辑等信息)

内容来源:北京交通广播记者、编辑李天一,主编朱来生

编辑:北城

值班主编:彭菲

监制:赵鹏