双槐立百年:山里辛庄的历史年轮与红色印记

在龙湾屯镇山里辛庄村,两株古槐已静静矗立二百余载,它们是村子三迁故土的“活档案”,是抗战烽火中“人民第二堡垒”的见证者。如今,它们焕新成为串联乡愁与红色记忆的精神地标。

三迁故土,槐影相随

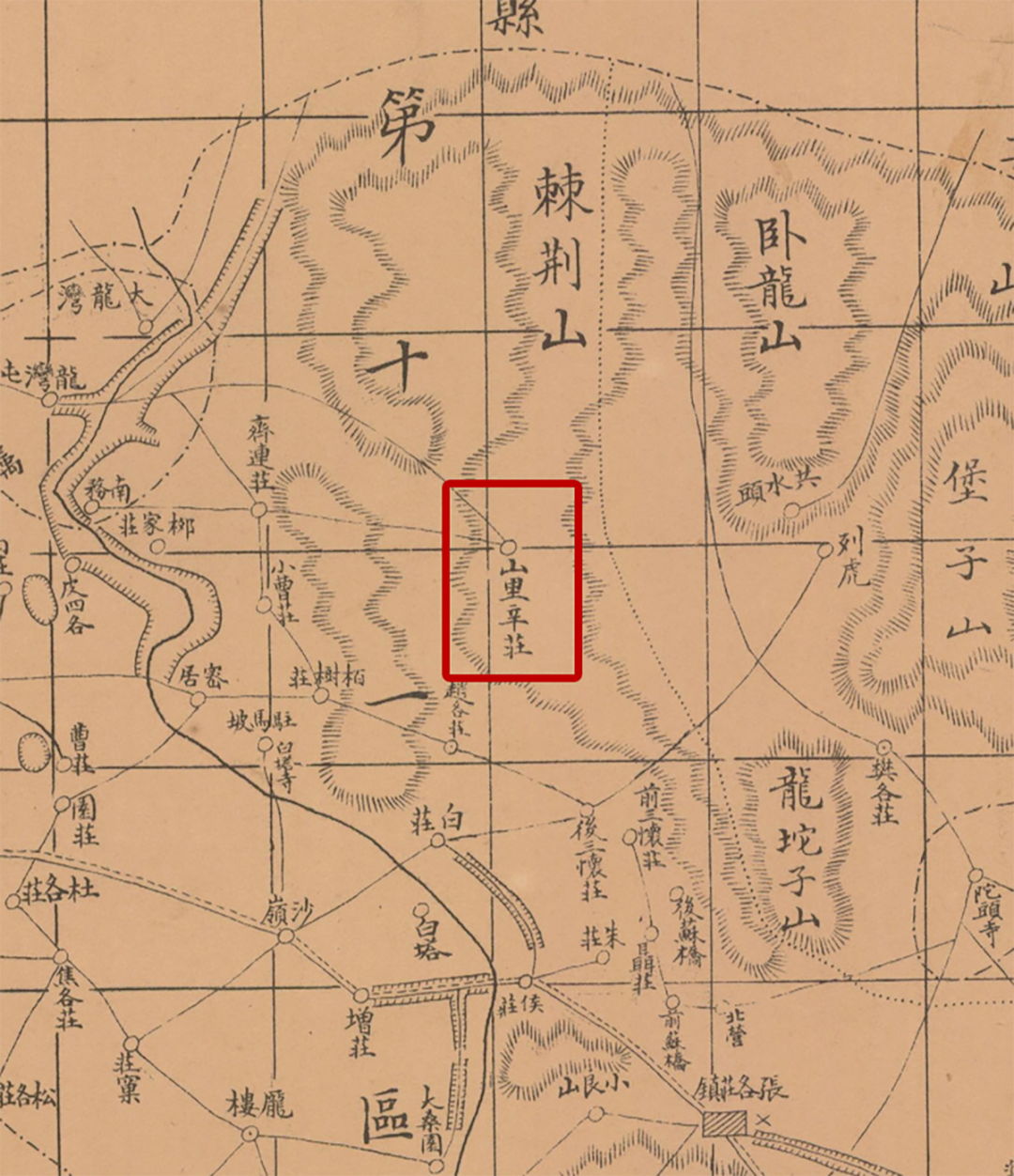

《京兆三河县地图》(1923年)。

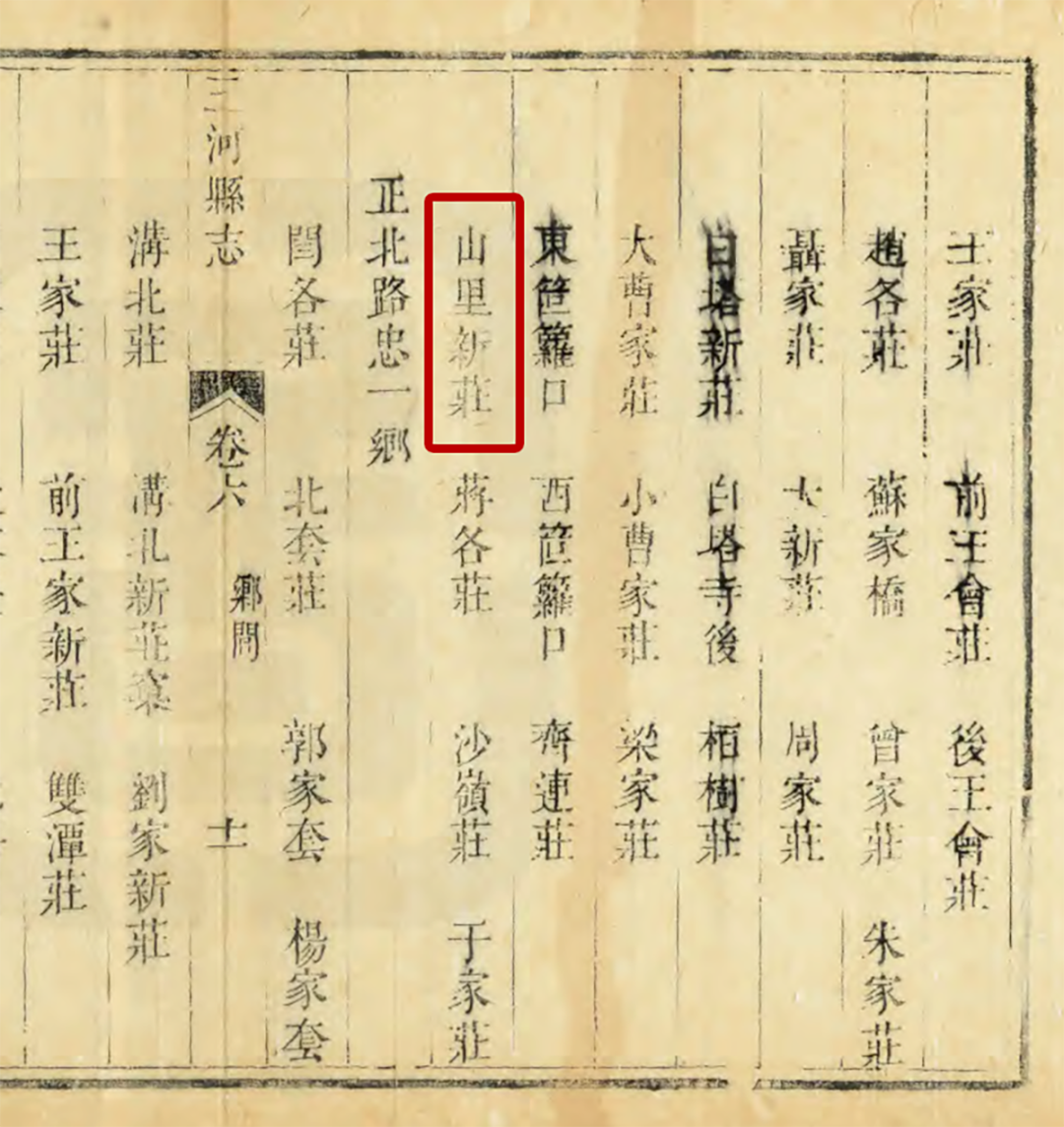

《三河县志》(清乾隆二十五年,1760年)。

明初成村的山里辛庄,名字里藏着一段迁徙史。最早在歪坨山东面建村时,它叫“南山东村”;迁至山北坡,改称“北上庄”;最终落定现址,因三次迁址得名“三立新庄”,后谐音为“山里辛庄”。这三次迁徙,都与浅山区的地质特性息息相关——作为深山与平原的过渡带,这里常年面临泥石流、地震、边坡失稳等风险,村民们只能逐安全之地而居。

但无论迁到何处,“建庙、种槐”的习俗从未改变。如今庙宇已不在,遗址上建起了卫生室,其北侧广场上的两株古槐仍延续着这份约定。两株古槐树龄约220年,属北京市二级古树,是清乾隆年间村子稳定后的“同龄人”。西侧的古槐高10米,胸围208厘米,冠幅如绿云遮天蔽日;东侧的古槐高9.8米,胸围256厘米,虬曲的树干尽展苍古雄奇。

烽火岁月,绿影护忠魂

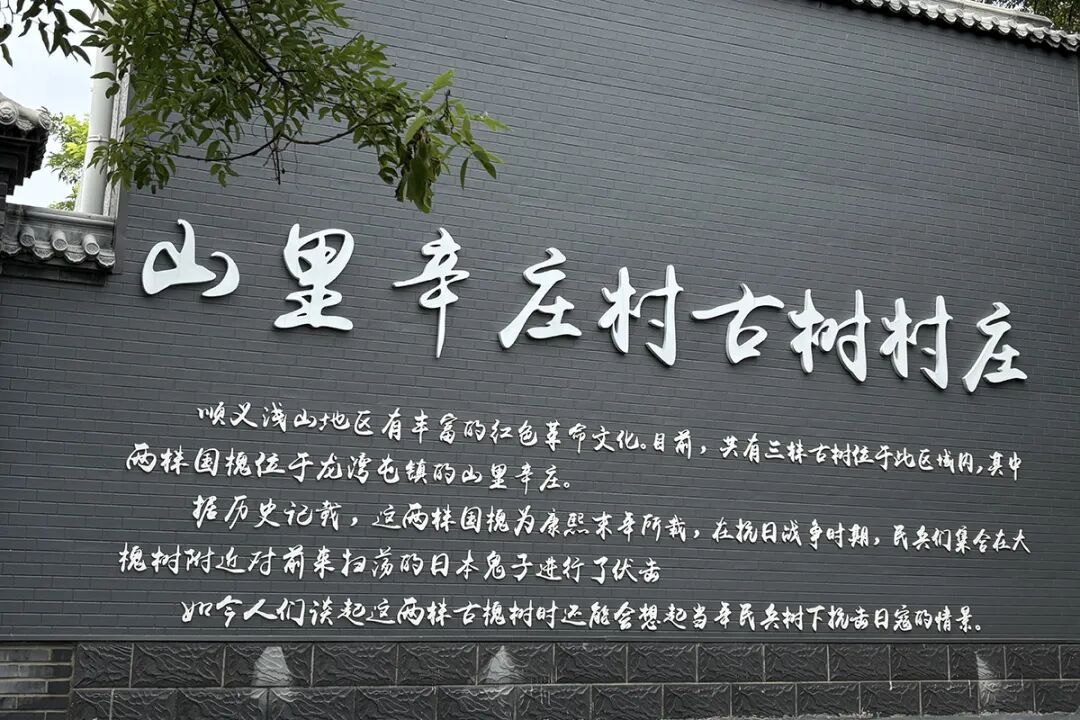

山里辛庄村古树村庄。

微风吹过,古槐树叶的沙沙声里,藏着一段热血往事。抗战时期,山里辛庄因顽强抵抗日寇闻名,获“人民第二堡垒”的美誉。从1941年开始,村民们凭借智慧与勇气,先后粉碎了日军17次进攻。

村子里曾经遍布的地道是制胜关键。今年87岁高龄的村民何守章告诉记者:“村里地道的出入口隐蔽在农户家、庄稼地中,内设多个机关,既能藏人又能储存粮食。”距古槐不足20米处,就发现了地道遗址。当年,村民们或曾在槐树下传递情报,或曾依托槐影掩护出入地道——两株古槐就这样站成了烽火岁月的见证者,树皮上的沟壑仿佛还印着枪声与呐喊。

生境焕新,文脉永续

村内古槐树。

2024年,顺义区园林绿化局打造了以“追忆古树乡愁,传承红色精神”为主题的全市首个红色文化古树生境改造项目,让古槐的故事有了新的注脚。项目方案经村民代表大会表决通过后,施工队拆除了卫生站30延米的围墙,铲除了260平方米的活动广场铺装,使古槐的营养面积从10平方米扩展到约200平方米,根系得以自由呼吸。

改造并非单纯的生态修复。广场上新设了地道战浮雕,再现村民们的抗战智慧;红色文化宣传景墙则用图文串联起村子的变迁与英雄事迹;木质环形座椅围绕古槐而建,方便村民与游客驻足休憩。

绿色名片与精神坐标

舞彩浅山(龙湾屯段)。

2022年,山里辛庄村荣获“北京市美丽休闲乡村”称号,作为舞彩浅山滨水国家登山步道的东南起点,每年吸引众多游客。而这两株古槐,既是登山者见到的第一道生态景观,也是解读村子历史的密码。

地道战浮雕。

“村里老人经常在槐树下给孩子们讲地道战的故事,也有许多游客慕名来到浮雕前驻足,这就是我们的骄傲。”村民刘再明说。如今,两株古槐不再只是静态的“活文物”,更成为村民游子体味乡愁的载体、感悟红色精神的课堂。

从明初迁徙的第一株槐苗,到抗战时期的烽火守望,再到如今的生境焕新,山里辛庄的古槐始终站在时间的轴线上,用年轮记录变迁,用枝叶承接记忆,让红色血脉与乡土情怀在绿荫下代代相传。