14岁男生因女生打中左胸后瘫痪,女孩父母为残疾人,法律如何断责?

校园本是未成年人成长的乐园,嬉闹玩耍是青春的常态,但看似无伤大雅的打闹背后,可能潜藏着无法挽回的风险。14岁男生因同学嬉闹受伤瘫痪,女孩父母因残疾无力赔偿的悲剧,不仅让两个家庭陷入困境,更折射出校园安全管理、未成年人责任认定、侵权赔偿救济等一系列法律问题。

案例回顾

2024年,小杨在郯城银河初级中学就读九年级。5月21日晚,14岁的小杨与同班女同学在楼道聊天嬉闹,在嬉闹过程中,女同学朝小杨比划,做出要打小杨的动作,小杨做出防守动作,接着,女同学用左拳猛地向小杨的左胸口部位捣了一拳,随即,小杨捂着胸口蹲下、后脸朝下栽倒在地上。

此时,物理老师看到后,询问情况,小杨没有回答,被其他同学扶坐在地上。物理老师看到小杨在同学的搀扶下进入教室,便从教室离开。

事发约4分钟后,有同学叫来了另一名老师,据同学回忆,这名老师掐了小杨的人中,小杨有了吸气反应。这名老师与其他同学将小杨抬到一位老师车内,小杨被送到了医院。事发约15分钟后,小杨被老师送至医院急诊内科抢救室治疗。

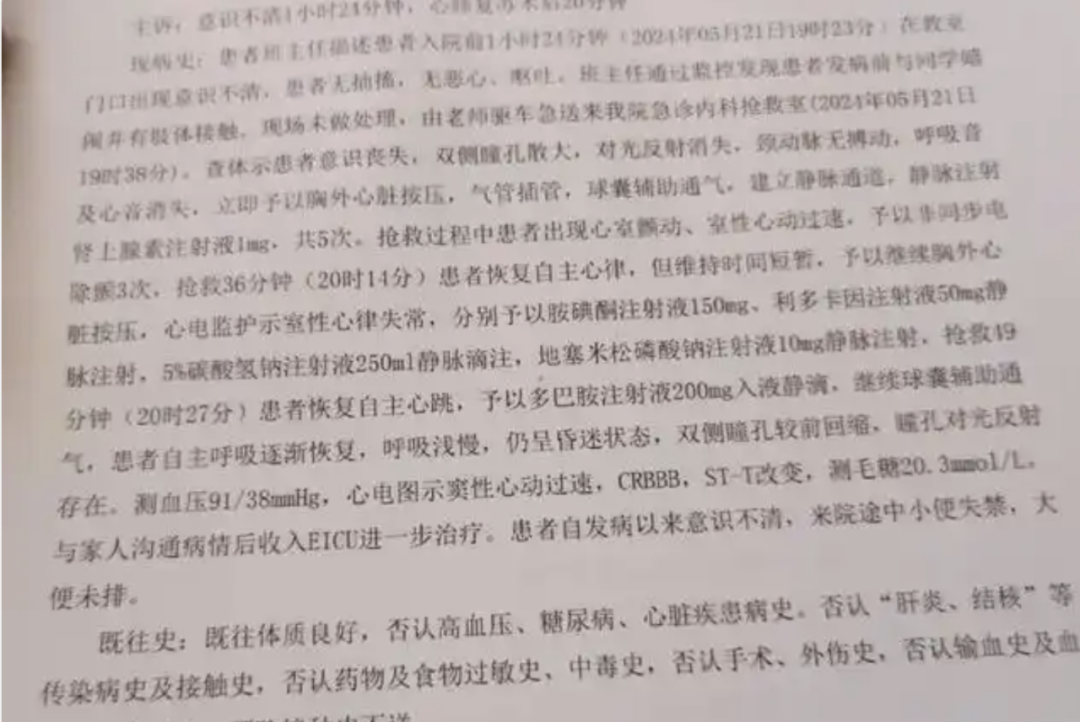

据医院记录显示,小杨自发病以来意识不清,来院途中小便失禁,经过医院抢救36分钟恢复自主心率,抢救49分钟后恢复自主心跳。相关诊断显示,小杨出现呼吸心跳骤停、缺氧缺血性脑病等。截至2025年3月20日,小杨先后在五家医院住院治疗共303天,小杨家人提供了一份2025年9月13日出院记录显示,出院诊断包括:四肢瘫痪、累及认知功能和意识的其他和未特指的症状和体征、吞咽困难、言语障碍、缺氧缺血性脑病等。出院情况包括神志模糊,意识内容缺如,言语不能,复述不能,表达不能等。

经法院判决,对于这场事故,学校承担70%责任,女同学一方承担20%责任,小杨本人承担10%责任。小杨家属却遇到了新问题,他告诉记者:“虽然赢了判决,却得不到钱继续治疗我的孩子。”原来,女孩的父母离异且分别为一级、三级残疾人,全家靠低保和祖辈接济,13万元赔偿款仅支付1万元后便无以为继。后续小男孩的医药费该如何补偿到位呢?让我们看看律师如何分析。

律师提示

律师表示,结合《民法典》《学生伤害事故处理办法》等相关规定,律师从责任认定、赔偿主体、救济途径三方面进行专业解读。

根据《民法典》第 1188 条规定,限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。本案中两个孩子均为 14 岁初中生,属于限制民事行为能力人,其嬉闹中致人重伤的行为,应由监护人承担主要民事赔偿责任。同时,最高人民法院相关批复明确,已满 14 岁不满 16 岁的人过失致人重伤不承担刑事责任,但监护人需承担民事赔偿责任。即便女孩子的父母为残疾人,监护责任也不能免除,赔偿义务仍需履行。

依据《学生伤害事故处理办法》第八条、第九条规定,学生伤害事故的责任应根据当事人行为与损害后果的因果关系确定。若学校未对学生进行充分的安全教育,或发现学生嬉闹具有危险性却未及时制止,需承担相应责任。本案中,若校方在课间管理中存在疏漏,未及时劝阻学生在走廊的危险嬉闹行为,应根据过错程度承担补充赔偿责任。

律师表示,本案为校园安全管理敲响了警钟,学校应严格落实《学生伤害事故处理办法》要求,加强安全教育,建立健全安全管理制度,对课间活动等易发生危险的场景加强管理,及时制止学生的危险行为。同时,未成年人监护人应履行监护职责,教育孩子认识行为的危险性,避免因嬉闹引发侵权事故。此外,建议学校为学生投保校园责任险,为意外事故提供风险保障,减轻各方赔偿压力。

校园安全无小事,每一起伤害事故都关乎家庭幸福。唯有学校、家庭、社会共同发力,明确法律责任,落实安全保障,才能为未成年人营造安全的成长环境,避免类似悲剧重演。