从企业点赞看昌平:用营商环境“软实力”筑牢发展“硬支撑”

“昌平确实是生命科学领域创业公司发展的一片热土”

“在昌平区,很容易找到合作伙伴”

“在昌平区做医疗器械是一件很幸福的事情”

……

在不久前闭幕的

2025北京·昌平生命科学论坛上

诺诚健华、威智科技等众多企业

对昌平区的营商环境纷纷点赞

“一对一”精准服务

“相信我们接下来会进入发展的快车道!”上海汉禾生物新材料科技有限公司(以下简称汉禾生物)创始人、董事长桑涛对企业在昌发展前景充满信心,“我深切地感受到昌平区委、区政府在从引进到项目落地过程中的效率是非常高的。在全国跑了很多地方,相比而言北京的营商环境是最好的。”

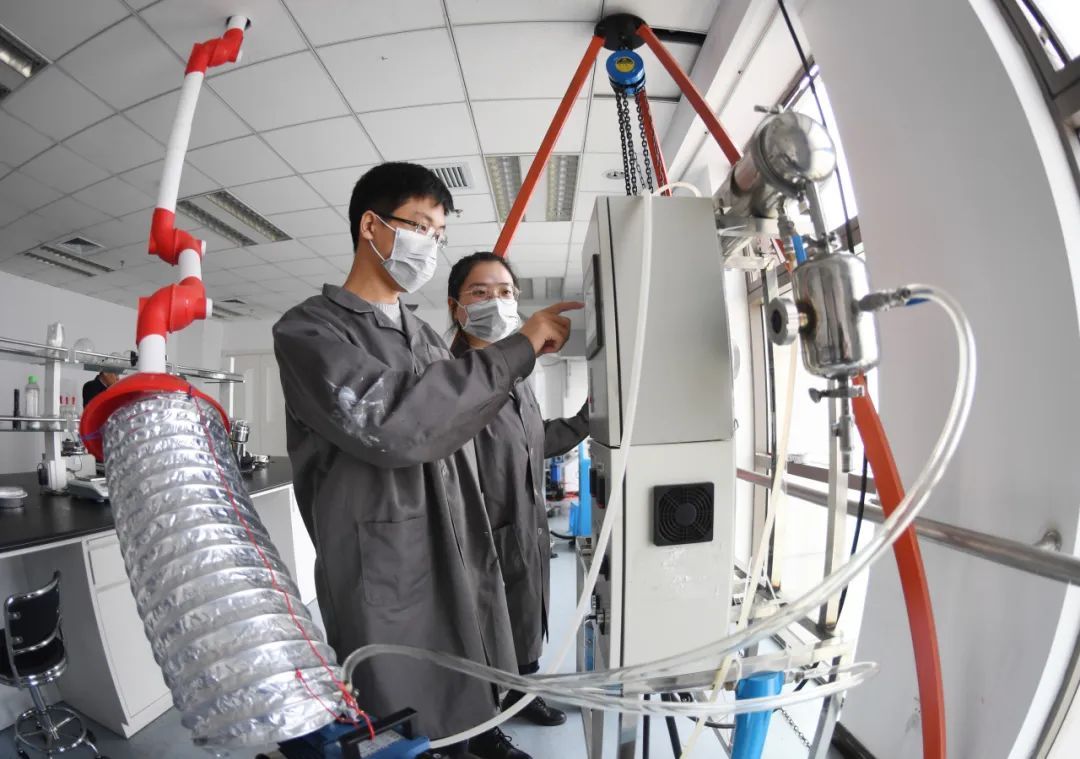

汉禾生物是集生物炼制和新材料研发生产于一体的全产业链高新技术企业,其主导产品——纤维素酶的创制和生产,或将打破国际长期垄断局面,解决我国非粮原料合成生物制造产业发展的关键问题。今年1月,汉禾生物的全资子公司北京昌想生物科技有限公司(以下简称昌想生物)落地昌平合成生物产业集聚区。在服务企业落地的过程中,北京未来科学城发展集团、北京未来科学城管委会医药健康产业处和区有关部门主动靠前,及时了解企业需求,在高效协同推动下,仅用时1天就完成了企业注册各项手续的办理。

欲致鱼者先通水,欲致鸟者先树木。为了让企业实现落地即开展研发,我区为企业提供了临时办公空间,同时配套提供人才公寓和人才公租房,“一站式”解决企业办公和员工居住问题。完成注册90天后,企业团队就开启办公模式。相关部门的“保姆式”服务也在持续跟进,帮助企业解读产业政策,积极为企业配置产业资源,协助企业申请补贴、税收减免等优惠……目前企业实验平台建设已基本完成,纤维素酶生产基地的建设也在加快推进,预计2026年投产、2027年实现产值过亿元。

这只是昌平优化政务服务,塑造良好营商环境,“高效办成一件事”的一个缩影。以企业实际需求为出发点,我区不断优化服务供给,健全受理机制,实现登记注册、便捷迁入等“关键小事”畅通无阻,让企业纵享精准服务,推动创新创业势头持续上涨。今年1-6月,昌平区新设经营主体26818户,位列全市第一,同比增长74.95%。存量主体242847户,位列全市第三,同比增长7.60%。

集群优势护航成长

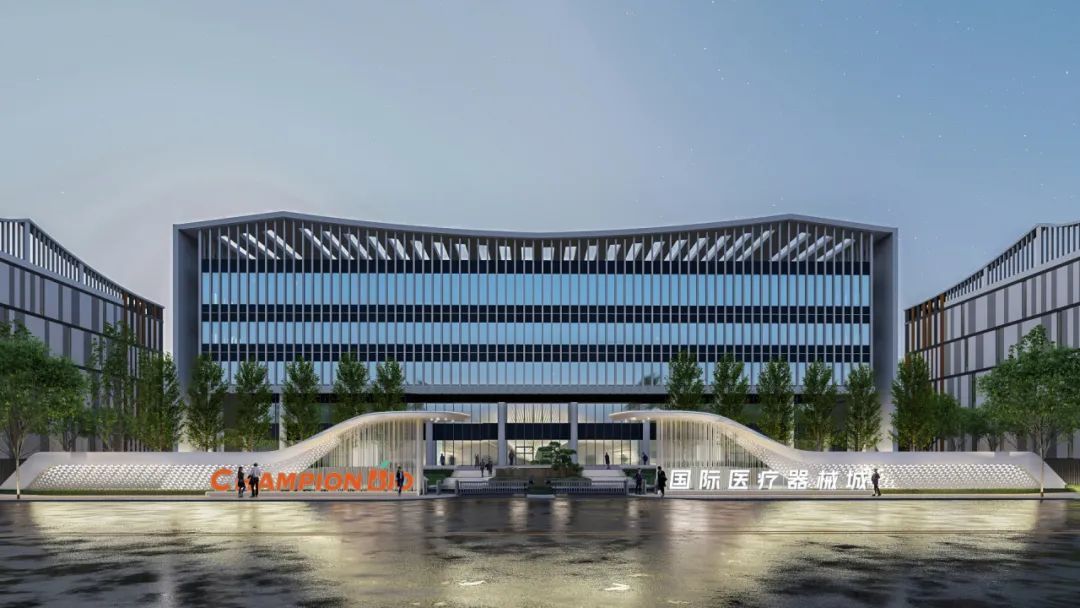

塑造产业集群优势也是昌平赢得营商环境良好口碑的要素之一。围绕不同区域功能定位与主导产业发展需求,昌平细细打磨与之相适应的空间载体。国际医疗器械城(东区)就是聚焦高端医疗器械、精准医疗、生物技术等方向打造的专业化复合产业园区,打造中国高端医疗装备创新与高质量发展交流中心,展示国内外领先的医疗器械技术和产品,推动产、学、研、用、金、医、展、销全方位生态资源的深度融合。同时,园区提供医疗器械CMO(医药合同生产组织)平台、国际精准医学加速/创新中心、医美创新中心等多个公共服务平台,有力保障企业安心发展、做大做强。

走进图湃(北京)医疗科技有限公司(以下简称图湃医疗)位于国际医疗器械城(东区)的新总部大楼,一楼大厅宽敞明亮的工作环境让人耳目一新,位于三楼的实验室内,工作人员正在专心进行产品研发。作为致力于高端眼科医疗装备自主研发、生产制造企业,图湃医疗入驻国际医疗器械城(东区)是其立足中国原研、着眼全球布局的重要里程碑。

“国际医疗器械城(东区)周围有非常多的优秀的医疗器械企业,在上下游供应链、产品临床,注册推广渠道等各方面形成了产业集群优势。特别是昌平众多的高校资源及丰富的制造业、医药健康产业资源也为昌平集聚了大量的人才,我们企业的人才队伍建设十分顺利,为研发高效开展提供了充分保障。”图湃医疗总经理王颖奇介绍说,今年5月,企业的“眼科高相干性超高速扫频OCT(光学相干断层扫描)技术”获得了北京市科学技术进步奖二等奖。同时,依托强大的核心器件全自主研发能力,企业正在不断孵化出新产品、新技术。

依托园区成熟的集群优势助力企业发展,并非只有国际医疗器械城(东区)这个孤例。围绕重大创新成果转化承接和重点产业化项目引育两端发力,加快推动产业聚链成群、集群成势已成为昌平产业发展的“核心驱动”模式。今年以来,国际精准医学产业园、合成生物制造转化加速中心、北京市合成生物制造技术创新中心等产业空间陆续竣工投用,国际医疗器械城(西区)年内将实现主体结构封顶,进一步厚植产业发展沃土。

“对症下药”解难题

围绕企业痛点难点“对症下药”,让企业有真切的“获得感”,才是营商环境最具说服力的“成绩单”。

去年底,北京威高智慧科技有限公司(简称威智科技)获得全膝关节置换手术导航定位系统三类医疗器械注册。然而受制于医疗器械的销售周期链条长等因素,如何加速产品市场化推广成了企业“成长中的烦恼”。

威智科技“全膝关节置换手术导航定位系统”

“在了解到我们的需求后,昌平区积极帮我们对接医院。”威智科技总经理丁龙告诉记者,截至目前,企业产品已应用到了13家医院,完成膝关节置换手术近200台,“昌平区还推荐我们参加包括生命科学论坛在内的各类展会,提升了产品曝光度。政府对企业的扶持让我们切身体会到,在昌平区做医疗器械是一件很幸福的事情。”

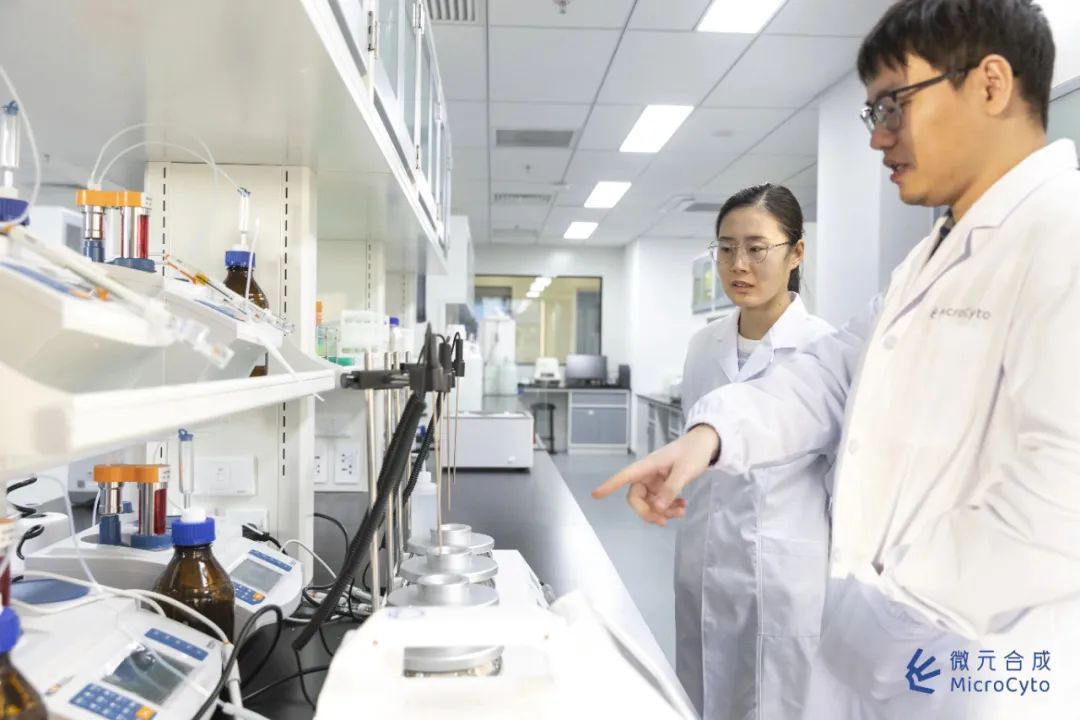

7月2日,国家卫生健康委员会发布了《关于D-阿洛酮糖等20种“三新食品”的公告 》(2025年第4号)行政许可,其中D-阿洛酮糖作为新食品原料正式获批。此次获批的D-阿洛酮糖包括微生物一步发酵法由位于未来科学城东区的微元合成生物技术(北京)有限公司(以下简称微元合成)全球首创。

通过该技术,微元合成攻克了传统生产阿洛酮糖转化步骤复杂、效率低下、成本高昂的难题,让普通人也可以享用这款热量几乎为零的天然稀有糖。然而,因相关法律法规在新食品领域的限制,在微元合成申报合成生物法阿洛酮糖时,面临相关菌种安全性评估、系统性毒理学安全性评价及人群食用安全性研究等多环节、多部门审批难题。为帮助企业通过审批,未来科学城管委会与上级部门通力合作,协助企业梳理阿洛酮糖审批中的关键节点,利用自贸区先行先试优势,积极争取国家卫健委、国家食品安全风险评估中心支持,合力推动阿洛酮糖的新食品原料审批。

未来科学城管委会相关负责人介绍,在审评审批方面,通过区、市、部三级联动,打通全国“首例”阿洛酮糖新食品原料审批绿色通道,实现了审批新模式、制度创新和政策突破,进一步畅通我国合成生物学等前沿技术在新食品领域的行政审批流程,推动创新实践与政务服务质效“双提升”,加快企业培育壮大。“昌平区政府帮我们前置性地考虑并且解决问题,企业就可以专注做好自己的事情。”对此,微元合成创始人兼首席执行官刘波深有感触。

不仅如此,昌平区还强化政策、基金、生态等要素供给,自2021年起出台医药健康政策,至今已累计兑现资金近4 亿元,覆盖100余家企业;国家药监局医疗器械创新北京服务站正式运营;推荐诺诚健华等5个项目申报国家发展改革委“两重”支持;新增推荐5家企业进入北京市医药健康产业基金储备项目库,新增2家获得大基金投资1.4亿元,新增2家获得大基金投资决策……企业扎根昌平、蓬勃发展的信心和底气更加充足。

良好的营商环境“吸引力”正持续转化为招商实效。上半年,全区围绕产业协同与创新转化、国际合作与开放发展、营商环境与企业服务三大主线,累计举办招商活动98场,覆盖医药健康、合成生物、人工智能、先进能源等领域,取得丰硕成果。以未来星科能源谷智造产业园启动活动为例,6家企业签约入驻,2个基金投资项目落地,有力带动了能源产业链投资。营商环境的“软实力”也筑牢了区域发展的“硬支撑”。今年1—5月份,昌平区实现工业总产值632.7亿元、总量排名全市第4;增速9.3%、排名全市第5。

营商环境只有更好,没有最好。昌平区将持续加强与企业的交流联系,注重倾听市场声音,狠抓为企纾困政策落地,落实“服务包”“服务管家”等制度,提高政策、融资、空间、人才等各类支持的精度与力度,通过优质一流的助企惠企服务,真正做到“无事不扰、有求必应”,让每一家驻昌企业都能扎根成长、枝繁叶茂,共同书写产业升级与区域发展同频共振的新篇章,为首都高质量发展注入源源不断的昌平力量。

记者:石晶、张宜恬