正是在这一根灯芯下,他在井冈山八角楼上写下了两部著作,分别是《井冈山的斗争》和《中国的红色政权为什么能够存在》,这两部光辉著作论证了红色政权能够长期存在并发展的主客观条件,还提出了工农武装割据的思想。

为庆祝中国共产党百年华诞,讴歌党的丰功伟绩,感悟革命先辈的家国情怀,《生活这一刻》连续5天推出《这就是传奇》系列特别节目,带您走进革命圣地,追寻红色足迹。今天我们要介绍的地方,有着中国革命的摇篮之称,这就是井冈山。

为什么要选井冈山建立革命根据地?

上个世纪二十年代末,毛泽东等老一辈无产阶级革命家率领中国工农红军在这里开展了艰苦卓绝的井冈山斗争,创建了中国第一个农村革命根据地,点燃了中国革命的星星之火。相信有不少人内心里有一个疑问,当时为什么会选择在原本名不见经传的井冈山,建立革命根据地,而不是其它地方呢?

我们翻阅了一下相关史料,原来,从地理位置来看,这里远离中心城市和交通要道,敌人统治力量比较薄弱,同时地势险要,幅员广阔,有游击战争的回旋余地;从基础条件来看,大革命时期这里建立过党的组织、工会、农会和农民武装,还保存着农民自卫军,革命基础较好,又有自给自足的地方农业经济,具有为红军初期发展提供给养的经济能力。

井冈山根据地的建立,为中国革命探索出了农村包围城市、武装夺取政权这样一条前人从来没有走过的正确道路。从此,井冈山在中国历史上有了极为独特的重要位置。

黄洋界保卫战以少胜多

在井冈山上,曾上演过无数可歌可泣的故事。毛主席诗词《西江月·井冈山》中,写道“黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁”,描述的就是发生在井冈山的一场非常有名的战斗——黄洋界保卫战。那么黄洋界保卫战究竟是一次怎样的战斗?让我们穿越时空,回到1928年8月30日的那一天。

1928年8月30日凌晨,浓雾弥漫了整个黄洋界。早上8时,浓雾逐渐散去,敌人开始了猛烈的进攻。当敌人一个个进入有效射程时,红军的各种火器一齐开火。 一个营的红军兵力,凭险据守,连续打退敌军4个团多次的猛烈攻击。下午,敌军孤注一掷,集中全部火炮向黄洋界轰击。同时,再一次发起猛烈地冲击。正在这时,有人向红军报告,说修械所还有一门缴获敌人的迫击炮,由于出了故障,在修械所修理。于是,红军赶紧命人把炮拉了过来。然而奇怪的是,两发炮弹打出去后,却并没有响。只剩下了最后一发炮弹。最后一发炮弹不偏不倚,正好命中敌军的指挥部。漫山遍野汹涌的喊杀声、枪炮声,交织成了战场上独特的交响曲。敌人误以为红军主力返回了井冈山,当即便趁着夜色仓皇逃遁黄洋界保卫战彻底粉碎了湘赣两省国民党军对井冈山革命根据地的第二次“会剿”。

一根扁担、一罐盐和一根灯芯

在井冈山上,先烈们不怕牺牲、英勇善战的大无畏精神,令人念念不忘,而军民一心、共历风雨的鱼水情,同样值得感怀。相信很多人还记得小时候学过的那篇课文,《朱德的扁担》,说的就是朱德挑粮的故事。1928年入冬,井冈山军民的生活处境十分困难。红军几乎每天都要挑粮上山。在挑粮的队伍中,就有毛泽东和朱德。

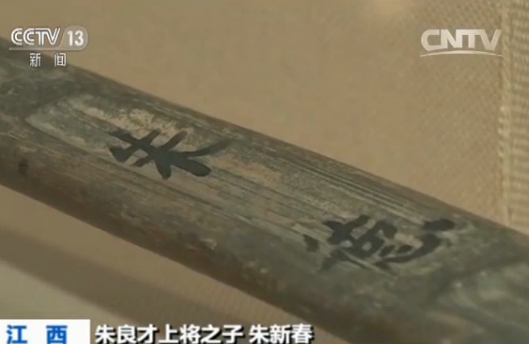

朱德白天往返几十里路挑粮,晚上还得熬夜工作。他的秘书朱良才,看在眼里,急在心里,后来他干脆把朱德军长的扁担藏了起来。然而,朱德又重新做了一根扁担,并在上面写上自己的名字,以后谁也不好意思再藏那根扁担了。

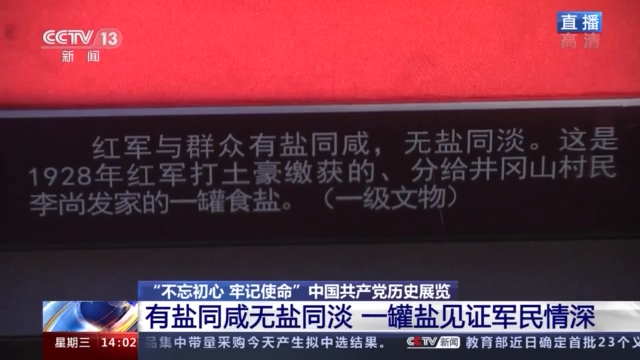

我们再来看这样一件珍贵的历史文物,一罐盐。陶罐里装的盐已经结晶发黑。这罐盐的背后也有一段动人的故事。当年敌人妄图将红军围困在井冈山上,封锁了他们与外界物资运输的通道。在极端艰苦的时候,红军与村民同甘共苦。红军一缴获到食盐,就会优先分给村民。

这罐盐就是分给井冈山的村民李尚发家的,但是李尚发家拿到这罐盐后依然舍不得吃,而是把它埋在屋后的树洞里,这一埋就是30多年。直到1959年井冈山革命博物馆建立时。李尚发家才把这罐盐挖出来,捐给了博物馆。红军与群众“有盐同咸,无盐同淡”也传为一段佳话。

在井冈山的八角楼,至今保留着一盏油灯,是当年毛泽东用过的。在当时物资非常匮乏的情况下,红军部队里规定,连以上的干部每天可以用三根灯芯,而普通战士只能点一根灯芯来照明。但是毛泽东以身作则,为了节省灯芯,他每天晚上都只点一根灯芯工作、写作。

正是在这一根灯芯下,他在井冈山八角楼上写下了两部著作,分别是《井冈山的斗争》和《中国的红色政权为什么能够存在》,这两部光辉著作论证了红色政权能够长期存在并发展的主客观条件,还提出了工农武装割据的思想。

一根扁担,一罐盐,一盏油灯,见证了90多年前革命年代的艰苦奋斗。如今,井冈山上的硝烟早已散去,但井冈山精神,仍跨越时空,代代相传。当年毛泽东主席重上井冈山时,创作了一首《水调歌头·重上井冈山》,写道“千里来寻故地,旧貌变新颜。”今日的井冈山,更可以说是发生了翻天覆地的变化。

神山村:旧房换新颜 山区变景区

2017年,井冈山市在全国率先脱贫,老区人民过上了更好的生活。坐落在黄洋界脚下的神山村,现在成为了颇有名气的旅游村。泥巴路变成了宽敞明亮的水泥路和富有特色的青石板路;土坯房摇身一变成为白墙黛瓦小洋房,家家户户开起了民宿当老板;停车场里满满当当,农家乐里飘出缕缕炊烟,游客络绎不绝。

这段时间,井冈山茅坪镇的神山村进入了旅游旺季,每天接待游客达到2000多人次,全国各地的游客慕名来到这里,追寻红色足迹,感受初心使命,体验秀美乡村。

游客:一到这儿,看到了青山绿水,交通也好,环境也好,老乡的精神面貌也特别好。

神山村群山环绕,人均五分冷浆田,森林面积虽然不小,但没有林区道,交通闭塞,全村54户有21户是贫困户。依托便利的莆炎高速和丰富的旅游资源,当地决定发展红色旅游,政府拓宽了进村道路,改造村民住房,将神山村纳入井冈山旅游发展大框架。

村民:吃饭住宿,还有土特产销售,像我个人在收入方面,最近两个月,保守估计在2万块钱以上的纯收入。

神山村党支部书记:成立了旅游协会,打造全域红色乡村旅游,让全村的百姓在家门口就能吃上旅游饭,踏踏实实用勤劳的双手创造美好幸福的生活。

目前神山村已发展茶叶200亩,黄桃460亩,雷竹30亩,并成立井冈山市神山村旅游服务公司,引进市场主体发展竹制品产业、精品民宿、红色培训拓展基地等红色旅游设施。游客来到这里,不仅能品尝农家宴、体验打糍粑,还能听红色故事、重走红军小道。神山村的破茧蝶变,实际上正是井冈山市脱贫的缩影。

井冈山的“红”与“绿”

“井冈山,两件宝;历史红,山林好。”说起井冈山的色彩,当地人民常常说:红色最红,绿色最绿。在井冈山,今天保存完好的革命旧址遗迹有100多处,其中国家级文物保护单位就有22处,处处是爱国主义教育的大课堂。红军后人成立工作室,小学生在革命遗址当起讲解员。

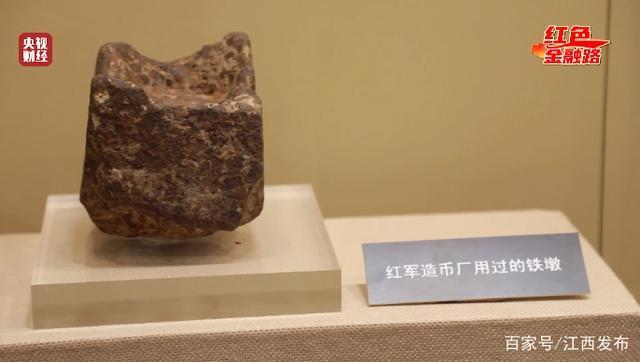

“枪杆子里面出政权”,但这背后离不开“钱袋子”的支撑。我要说的是,中国第一个红色造币厂——上井红军造币厂,就在井冈山。中国红色政权制造的第一种钱币,“工”字银元,就是在这里诞生的。

如今,在井冈山的挑粮小道上,很多从四面八方慕名而来的游客,都会头戴八角帽、肩挑竹扁担,来体验红军挑粮上山的艰辛。而绝大多数上井冈山的游客,还会把吃一顿“红军饭”当成必选的打卡项目。

这“红军饭”是怎么来的呢?当年身处井冈山的红军战士缺衣少食,只能以当地较为常见的红米、南瓜等为主要食物,坚持开展根据地建设和反“围剿”斗争。久而久之,这些食物便被当地军民称作“红军饭”。还有一首经典的井冈山民谣,内容是“红米饭,南瓜汤,秋茄子,味道香,餐餐吃得精打光……”现在老区人民的餐桌早已变得更加丰富,但是吃“红军饭”的传统却一直延续下来了。

还有一点值得一提,每年四五月间,井冈山的杜鹃便绚烂绽放,漫山遍野,一簇簇红的、紫的,就像燃烧的火。杜鹃是井冈山市的市花,别名映山红。许多游客会专程来到杜鹃山上,一睹“十里杜鹃长廊”的美景。红杜鹃、红米饭,还有处处红色遗迹,共同讲述着红军的不朽史诗。

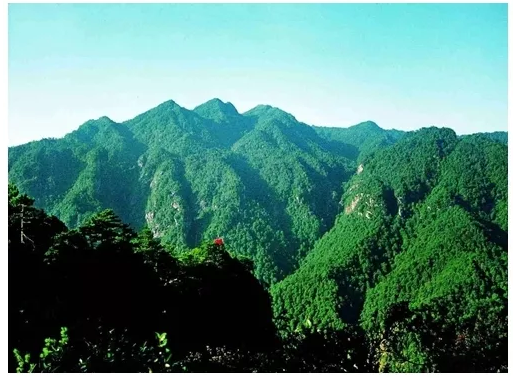

井冈山不仅有红色资源,还有绿色风光。井冈山市森林覆盖率达86%以上,每立方厘米空气中含负氧离子数超过8万个,有全球同纬度保存最完整的7000公顷次原始森林,可谓“天然氧吧”。

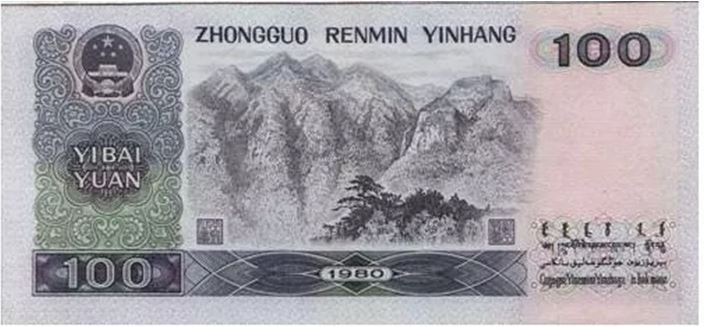

近年来井冈山市先后荣获国家首批全域旅游示范区、国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地等称号。在这里,游客还能参观中国首次发行面额最大的百元人民币的背面图案——井冈山五指峰。

井冈山精神永放光芒

可以说,英雄的业绩与壮丽的山河交相辉映,构成了井冈山得天独厚的风光特色。当年红军烈士为之牺牲奋斗的愿景,一步步成为现实。现如今,绿水青山描绘了生态新画卷,特色农业撑起了乡村振兴的新天地,红色旅游带动了老区的新发展,井冈山的传奇仍在延续,井冈山的精神放射出了新时代的光芒。

图文来源:新华网、中央电视台、中央纪委国家监委网站、湖南日报等