壶的造型仿北方游牧民族使用的皮囊壶而造,壶身为扁圆形,上方一端开有竪筒状小口,壶盖帽为锤铁成型的覆莲瓣,顶中心铆有一个银环,环内套接了一条长14厘米的银链与提梁相连,链用0.

在西安市碑林区的何家村出土的一批唐代金银器共1000多件,分别埋藏在2个大陶瓮和1个银罐之中。其中各式精美的金银器做工精细,造型美轮美奂,艺术价值极高,多为唐皇室的日常用品。更有不少被中国国家文物局认定为国宝,部分珍品是全球范围内的孤品。此次线上展览的金银器均来自何家村窖藏,现藏于陕西历史博物馆。

狩猎纹高足银杯

-

-

通高7.3cm 杯高4.9cm 杯口径6cm 重100.8克 杯由杯体、托盘、高足三部分组成。杯体敞口、圆唇、筒腹。腹下为一托盘拖住杯体。高足上部较细,中间有算盘珠式的节,下部为喇叭形底座。杯身通体鱼子纹地,上部一周突棱及下部一周条带将其纹饰分为三组:上部及下部均为波浪形缠枝纹,中部是器物的主题纹样狩猎纹。托盘立面为一周二方连续的缠枝纹,底部为一八瓣莲花。高足中部节上錾刻联珠纹,下部的喇叭形底座表面饰四朵桃花形花结,器底刻有“马舍”二字。

金筐宝钿团花纹金杯

-

-

高6cm 口径6.9cm 重230克 胎体厚重,在光滑的器腹表面,由上下两端相对的4对8个如意云朵纹分割成4个相对独立的单元,每个单元里面装饰一个团花,共四个。焊接着以扁金丝构成的花朵。金丝由锻打的金片剪成,极为精细。纹样突出于器表,富有立体感。

鎏金仕女狩猎纹八瓣银杯

-

-

高5.4cm 口径9.2cm 重209克 银杯呈八曲葵口,口沿錾刻一周联珠,杯腹上部以柳叶条作界分为八瓣,下腹锤揲出内凹外凸的八瓣仰莲以承托杯身,每瓣内饰一朵忍冬花,近圈足饰一周荷花。银杯的造型奇特瑰丽,用唐代典型的八曲葵口和圜底碗形,指垫上的鹿与指环吸收粟特银器的特点,内底的摩羯纹受印度文化的影响,狩猎图中的猎人是突厥人的形象,仕女游乐是盛唐时期典型题材,体现了各民族文化和东西方交流的特点。

乐伎纹八棱金杯

-

-

高6.4cm 口径7.2cm 重380克 该杯铸造成型,再通体鎏金。八棱中农的乐伎纹是一次铸造成型,然后錾刻出五官、乐器、服饰以及手中乐器上的线状纹路,每位乐伎周围的凸棱上錾刻联珠纹。乐伎的发饰具有粟特特色。

鎏金乐伎纹八棱金杯

-

-

高6.7cm 足径4.4cm 重285克 杯体为八棱状,侈口,器壁稍内弧为圜底,下部由横向内折棱处内收,下接喇叭形圈足。圆环形把手置于杯体上部,上部有指垫,下部为指鋬。杯身每面錾出的联珠纹为栏界,内有执排箫、洞箫、曲颈琵琶的乐伎,另有抱壶、执杯及两名空手作舞者。人物均深目高鼻,头戴卷檐尖顶或瓦楞帽的胡人,背景衬以忍冬卷草、山石、飞鸟、蝴蝶,鱼子纹地。杯底錾刻石榴状的忍冬花结八朵。

鸳鸯莲瓣纹金碗

-

-

高5.5cm 口径13.5cm 重391克 金碗锤揲而成,通体纹饰錾刻。此器物可看作是西方金银器工艺与东方审美情趣完美结合的佳作。金碗的腹部是锤出的双层莲瓣状装饰,这种莲瓣状是凸瓣装饰的一种,凸瓣装饰在粟特的银器中极为常见。金碗上层莲瓣内动物与珍禽相间布局,动物做奔跑状,与唐代狩猎纹金银器上的猎物很相似。

鎏金海兽水波纹银碗

-

-

高3.6cm 口径11.2cm 重152克 侈口,弧腹,喇叭形圈足。器壁锤出十四枚由口及底的曲线水波瓣,禽兽、花草、山石相间刻于水波瓣之中,鹿、羊、狐、兔等动静相宜,生动有趣。碗内底中心有鎏金海兽一只,旁有一对鸳鸯相伴戏水。圈足底面有八出团花一朵。

鎏金双狮纹银碗

-

-

高3.4~3.7cm 口径12.6cm 重201克 卷沿,弧腹,圜底。外腹壁锤出十个连体花瓣,并透映到内腹壁上。碗内底饰鱼子纹地,中心有鎏金双狮,相对衔以二茎三出缠枝花,双狮下方为二茎二出缠枝花,其外围绕绳索纹一圈,再外是波浪纹一圈呢。双狮周围环绕着绳索纹圆框,是萨珊银器中经常见到的“徽章式纹样。”

鎏金飞狮纹银盒

-

-

高5.5cm 口径12.9cm 重425克 银质鎏金,圆形,分盖,底以子母口衔接,盖、底面稍隆,中部趋平,平錾花纹,纹饰鎏金,珍珠纹底。盒盖两层主题纹饰,以双联珠纹夹棱形带点的连续几何附属纹样相隔;中部主题纹饰为一带翼飞狮,狮目圆睁,张口亮舌,双耳竖立,四肢健壮,三肢爪云,一肢翘起,身上饰满祥云纹,双羽飞起,绒尾上挑。盖边沿饰以绳索纹。

鎏金双狐纹桃形银盘

-

-

高19cm 最大径22.5cm 重322克 盘呈相连双桃形,锤揲成型。窄沿、浅腹、平底。在盘底两桃中心处锤揲出一堆相向而行的狐狸,一狐双耳抿于脑后,长嘴朝地,作回首俯视状。一狐头向上翻转,长嘴朝天,双目仰视。两狐互为顾盼,神态生动活泼。双狐颈部及腹股处錾刻细纹,周身鎏金,在光洁锃亮的银盘衬托下熠熠生辉。

鎏金飛廉纹六曲银盘

-

-

高1.4cm 宽15.3cm 银盘为六曲葵花形,窄平折沿,浅腹平底,盘心处凸起并剔刻出一只鼓翼扬尾、偶蹄双足、牛首独角、鸟身凤尾的动物形象。中国古代的器皿形制大部分都为圆形,饮食器皿尤是,在大约7世纪后半叶至8世纪初,多瓣花形器形才逐渐流行起来。

鎏金凤鸟纹六曲银盘

-

-

高1.7cm 口径15~16.4cm 重220克 窄平折沿,沿宽0.3厘米,浅腹,平底,有六个明显的葵花瓣。以模在盘心衝出一侧身提足展翅欲飞回首的凤鸟纹。锤击成形,纹饰鎏金。器底正对纹样处略内凹,器壁厚0.2厘米。

素面长柄三足银铛

-

-

通长28.5cm 流长2.7cm 重519克 素面,浇铸成形。敛口,沿边有一半圆形短流,流身上翘;颈腹交接处内收,使内壁形成一个突棱;腹略鼓,平底微隆。腹部紧靠突棱下方处焊接有一曲齿长柄,柄上有活页,可使长柄折叠,并有滑动的锁扣可予以固定。长柄一端装有铰链,使延伸的柄能反扣到成口上。柄首作如意云头形,内有一桃形孔。腹下焊有三蹄足,趾外侈。腹内底有墨书题记“十二两”。

鎏金团花纹银盒

-

-

高4.7cm 直径11.4cm 重290克 六瓣葵花形,盒盖,底微隆,子母口。外表通体鱼子纹地,主体花纹鎏金,使用捶揲技法加工而成,并透映到盒内面。盖面中央为六出团花,外绕以六朵阔叶折枝花。盒底纹饰、布局与盖面几乎相同,惟折枝花蕊的细节有所不同。盒侧面与六瓣盒形相对应,分成六区,每区内有缠枝花一串。

鎏金石榴花银盒

-

-

高6.6cm 口径12.8cm 重414克 平面圆形,顶和底均微隆起,子母口扣合,子母口与盒身一次锤揲而成,花纹平錾,纹饰鎏金。鱼子纹地,盖、底主纹相同,均为三重,中心为八出团花一朵;第二重为八枚忍冬石榴花结;第三重为六株柿状花结构成的团花八朵,团花心均有衔草翱翔的鸿雁一只。

孔雀纹银方盒

-

-

通高10cm 边长12cm 重1500克 方盒分盖和身两部分。盒盖为盝顶形,正面正中有锁鼻,锁鼻为桃形垫片。锁鼻的底部下弯成圆孔,下伸至盒身处,与盒身的锁环两孔在水平綫上对齐,以供插锁。桃形垫片用银铆钉固定在盒盖上,铆钉从正面穿入,在内壁打平。方盒除底部光素无纹外,其余各面均有装饰,纹饰繁复细密。这件方盒也叫宝函,被认为是佛教盛放舍利的器具。

莲瓣纹提梁银罐

-

-

通高23.5cm 口径17.5cm 重1590克 此罐口沿外侈,短颈,鼓腹,圜底,圈足外侈,圈足与 罐底焊接。盖面和罐身均錾刻6片相连的莲瓣纹。罐盖口沿大于罐的口沿,彼此相互套合在盖面相隔的莲瓣内等距离排列着三个鎏金兽蹄形钮,在兽蹄下半部分与盖面连接处平錾出三层细致如羽毛一样的纹饰,钮与盖面焊接。

葡萄花鸟纹银香囊

-

-

外壁直径4.6cm 链长7.5厘米 重36克 香囊外壁用银胎制成,呈圆球形,内外分三层,通体镂空,以中部水平线为界,平均分割形成两个半球形,用子母口扣合。上下球体之间,一侧以钩链相勾合,一侧以活轴相套合。下部球体内又设两层银制的双轴相连的同心圆机环,外层机环与球壁相连,内层机环分别与外层机环和金盂相连,内层机环内安放半圆形金香盂。外壁、机环、金盂之间用银制铆钉铆接,可以自由转动,这样无论外壁球体怎样转动,由于机环和金盂重力的作用,使香盂总能保持平衡,里面的香料也不致洒落于外。链条上部环钩弯曲、牢固。这样既可悬挂于室内,又可佩带在身上。唐朝时有一种叫“木火通”的铁质取暖器,宋朝时一种用于舞龙的灯球,使用的都是香囊的这种原理。

金走龙

-

-

高2.1cm 长4.1cm 重4克 金龙呈四足直立状、或凝视、或奔走,神态极其自然生动,头上两角自然弯曲,并以纤细的阴线錾刻出眉、目及颈部的毛发,通体錾以半月形凹陷表现细密的鳞纹,精美异常。背脊部錾刻对称的斜线表现毛发,眼部錾刻一圈使眼球呈现浅浮雕的效果,四肢膝关节亦以錾刻手法表现,四肢膝部以下光素,足有三爪。

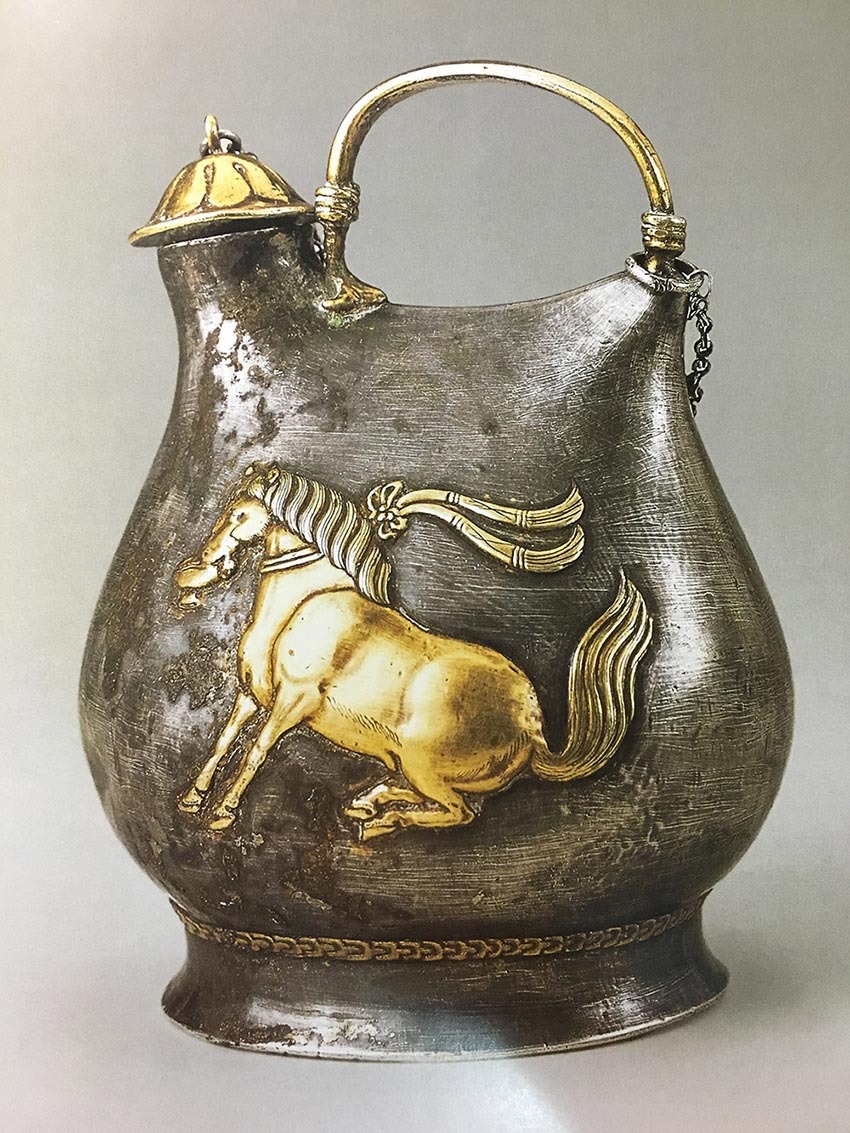

鎏金舞马衔杯纹银壶

-

-

通高14.8cm 口径2.3cm 重549克 此壶为皮囊式壶,形制特殊、花纹精美。壶的造型仿北方游牧民族使用的皮囊壶而造,壶身为扁圆形,上方一端开有竪筒状小口,壶盖帽为锤铁成型的覆莲瓣,顶中心铆有一个银环,环内套接了一条长14厘米的银链与提梁相连,链用0.5厘米的细银丝,双股扭结8字状相互套接而成。盖子口是先捶出一个厚1厘米、宽1.1厘米的银片将两端焊接成一个直径1.7厘米的圆环,再焊接在盖帽上。壶肩部焊接着用银条锤击成内平、外有一道凸棱、一端有三朵花瓣的弓状提梁,提梁两端分别缠绕三圈1厘米粗的银丝。