砚背左半部有篆书铭文敦厚凝重,以为质也温润密栗,以永式也磨砺洒涤,以修慝也日新不息,以崇德也刻行书鹿原,篆书林佶等字此砚构图典雅,雕刻古朴,工艺精良,当为顾二娘所琢砚中的精品佳作顾二娘与黄任以砚相交,互为欣赏,一位美文褒其艺,一位巧手...

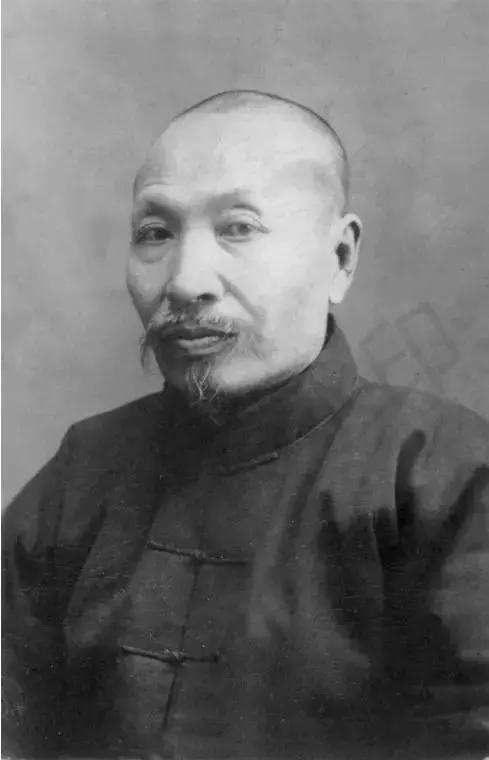

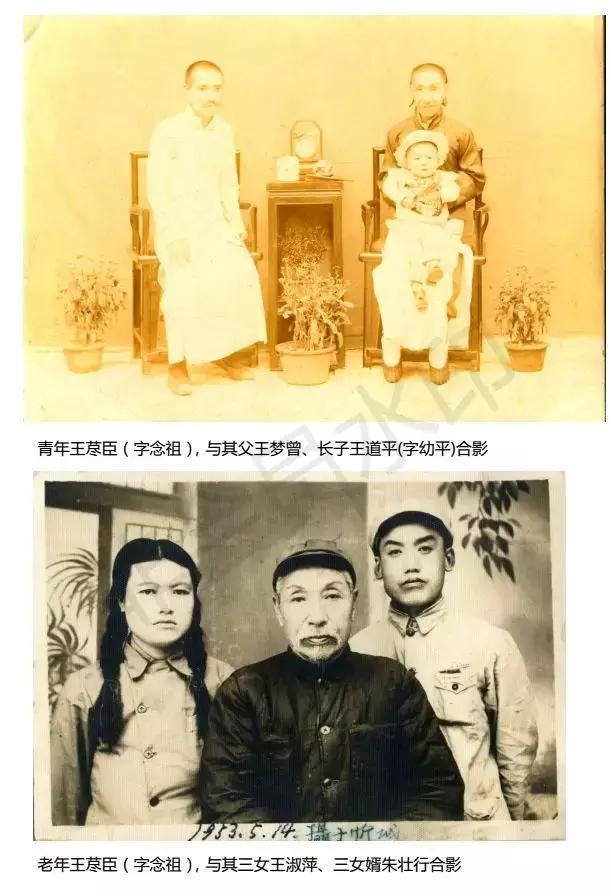

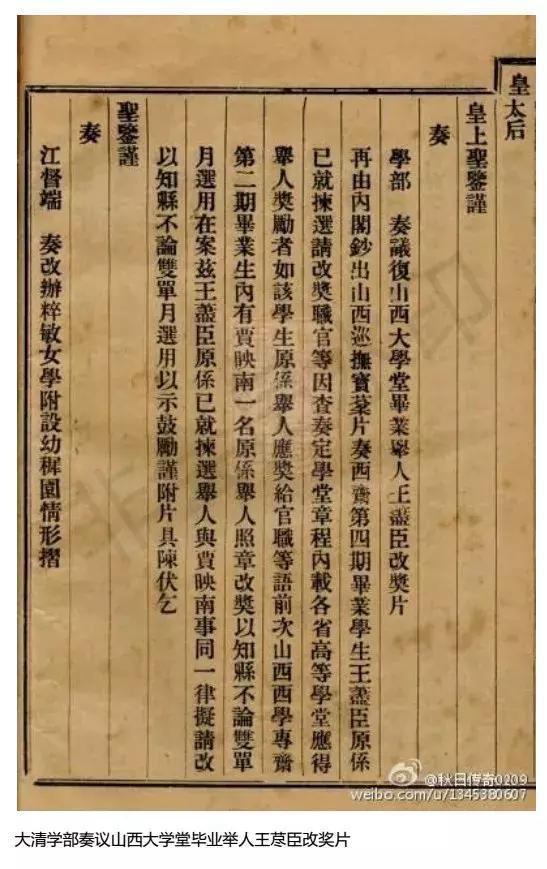

王荩臣(1881-1973)字念祖,山西浑源县人。著名教育家、法学家、收藏家、诗人。清末最后一批“御赐进士”,民国山西省法院院长,建国后山西省文史馆馆员,有:“王念祖诗集”刊行于世。王荩臣生于书香世家,传统儒学文化厚重,学贯中西,被誉为“民国山西第一才子”,一生经历清朝、民国、新中国三个时期,人生经历丰富多彩,他和中国近代史上很多政要学者均有交往,这些人中有孙中山、阎锡山、田应璜、荣鸿胪、郭象升、于右任等。王荩臣耕读之余酷爱收藏,惜其藏品大多毁于文革。王荩臣之后人在社会各个领域亦颇有建树。儿子:王道平,建国前后著名工程师、发明家。孙子:王大用,著名经济学家。孙女:王静若,肾内科名医。本专场拍品均为王荩臣后人提供,且为首次亮相拍场。

王荩臣先生旧藏——拍品精选

Lot 209

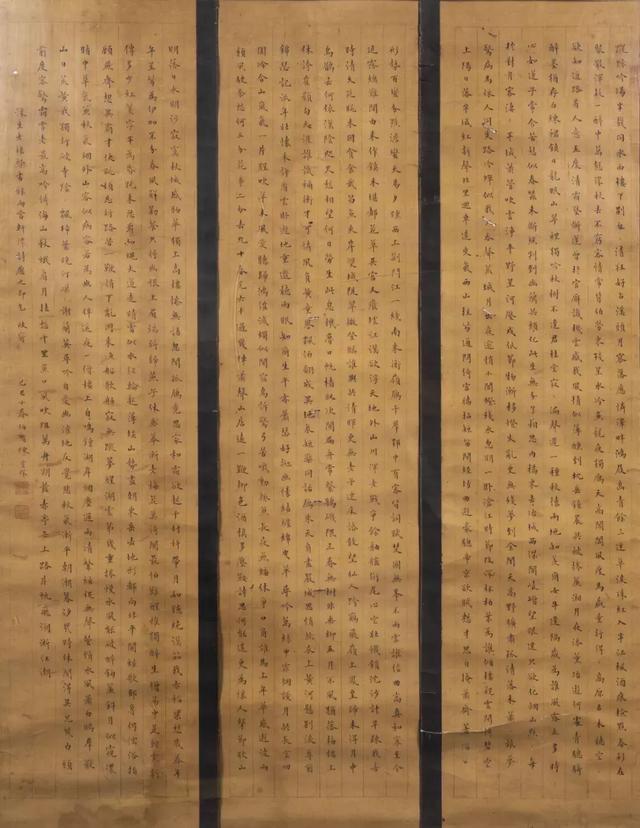

陈宝琛 书雨当轩律诗

简介 陈宝琛1848年-1935年,塬字长庵,改字伯潜,号弢庵、陶庵。福建闽县(今福州市 )螺洲人。十叁岁成县学秀才,十八岁中举,二十一岁登同治戊辰(1868)科进士,授翰林院庶吉士。三年后授编修,又三年,在翰林院侍讲,充日讲起居注官、内阁学士兼礼部侍郎。

質地 水墨纸本镜框

尺寸 79×19×3cm

RMB 20,000-25,000

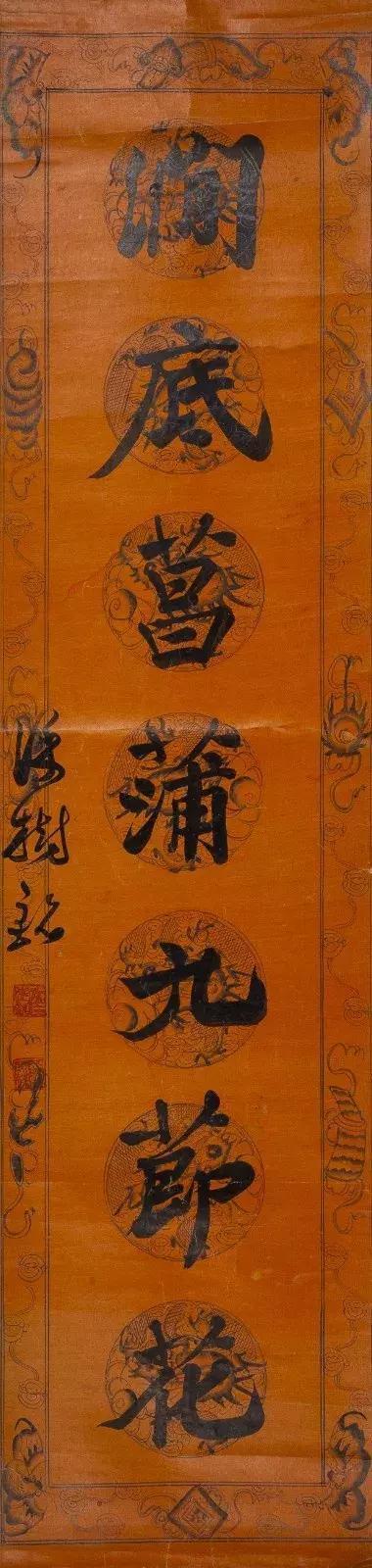

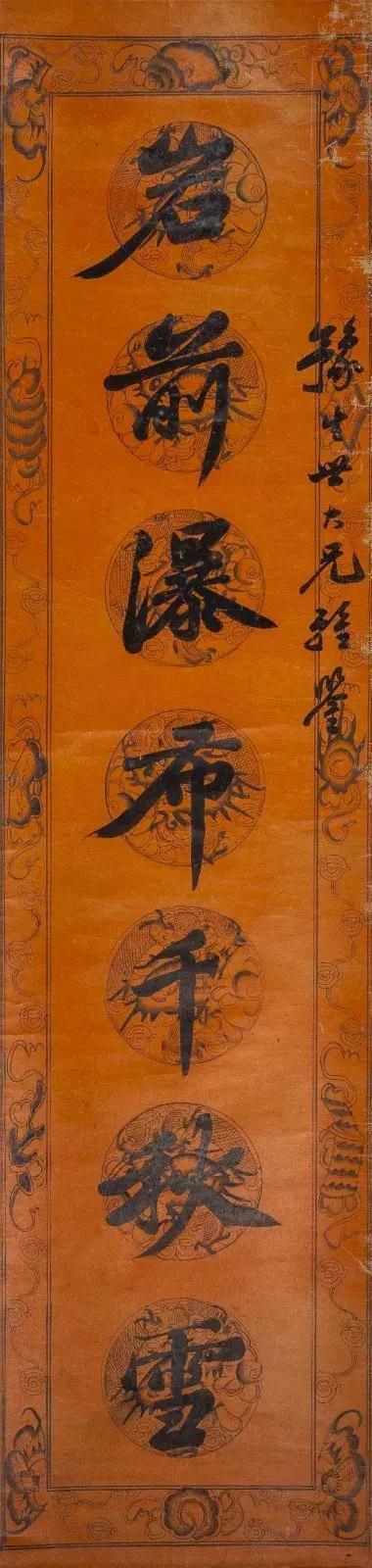

Lot 211

徐寿衡 七言对联

年代 清

释文 岩前瀑布千秋雪, 涧底菖蒲九节花。

質地 水墨纸本镜框

尺寸 131×30×2cm

RMB 10,000-15,000

Lot212

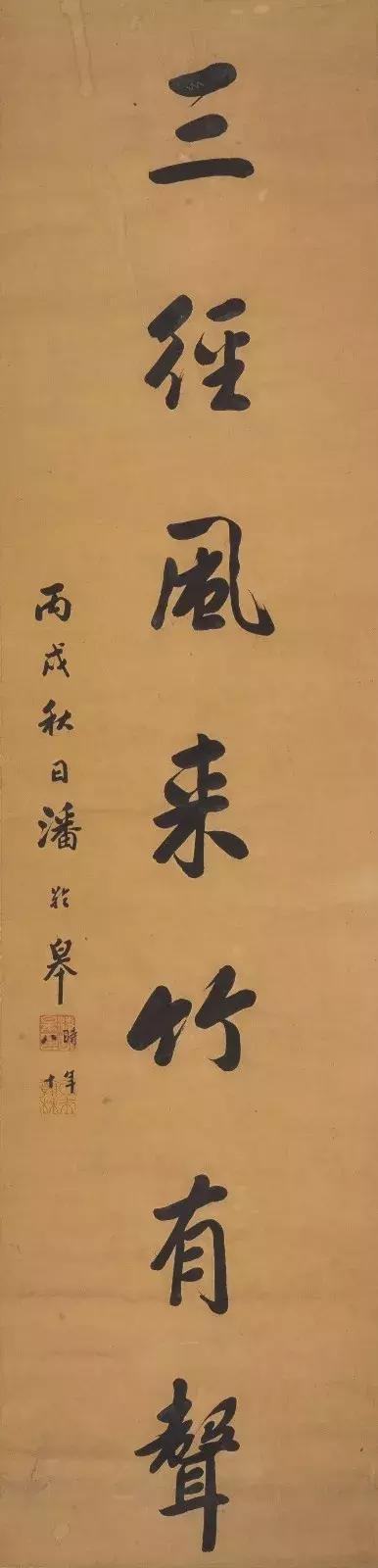

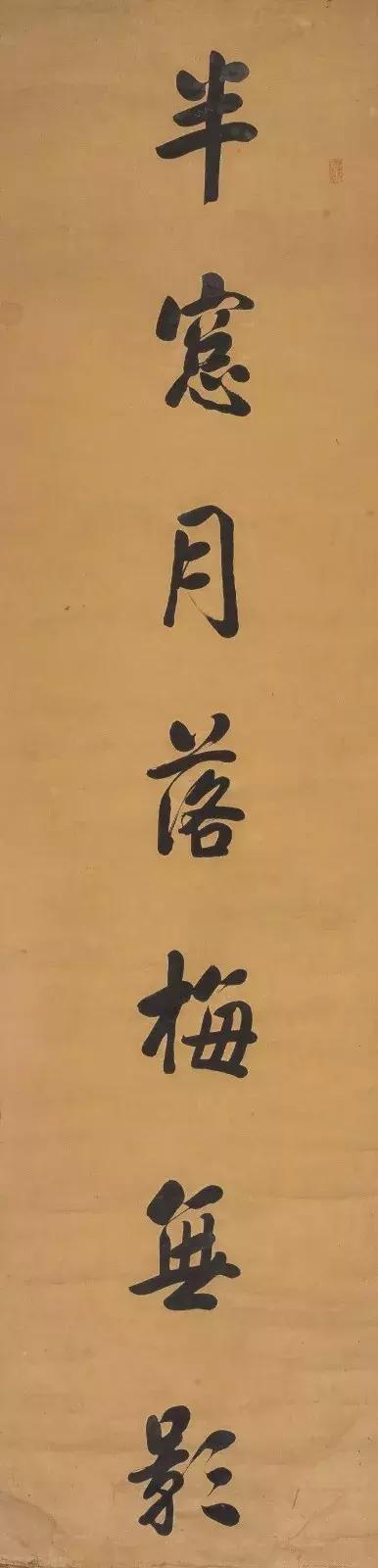

潘龄皋 书法对联

年代 清

简介 潘龄皋(1867~1954),字锡九,号葛城居士,河北省保定市安新县安州(古称葛城)镇西北村人,1867年2月6日(清同治六年正月初九日)生于书香门第。是爱国人士,清末、民国年间著名的书法家。

释文:半窗月落梅无影,三径风来竹有声。

質地 水墨纸本镜框

尺寸 125×30×2cm

RMB 50,000-60,000

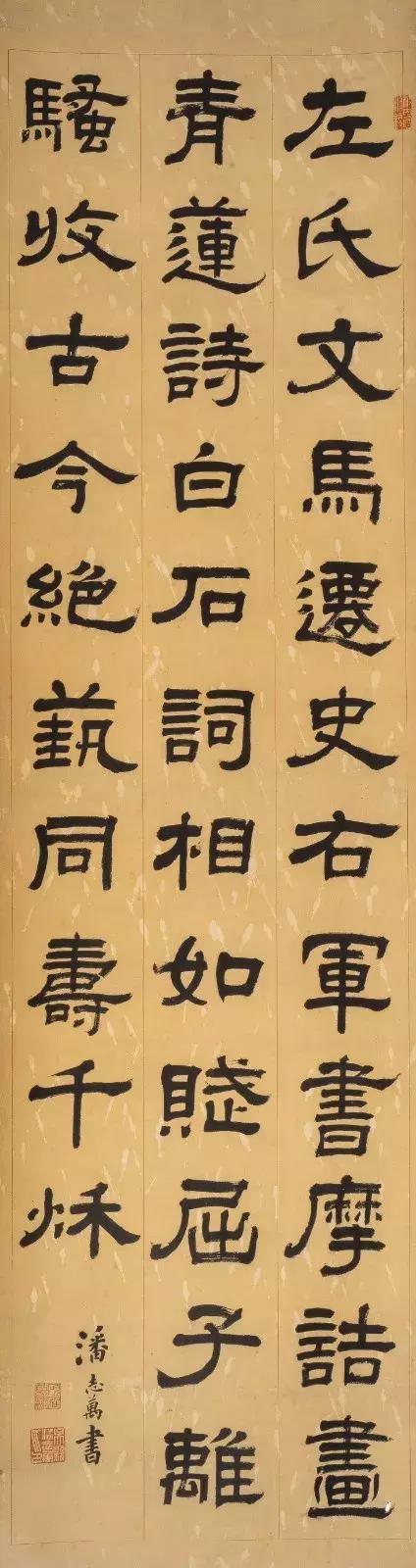

Lot214 对联

作者 潘志万

年代 清

释文 沧海日,赤城霞。峨眉雪,泰岱云。洞庭月,潇湘雨。广陵涛,庐山瀑布,合宇宙奇观,尽归一览。

左氏文,马迁史,右军书,摩诘画,青莲诗,白石词,相如赋,屈子离骚,收古今绝艺、同寿千秋

質地 水墨纸本镜框

尺寸 182×48cm

RMB 100,000-150,000

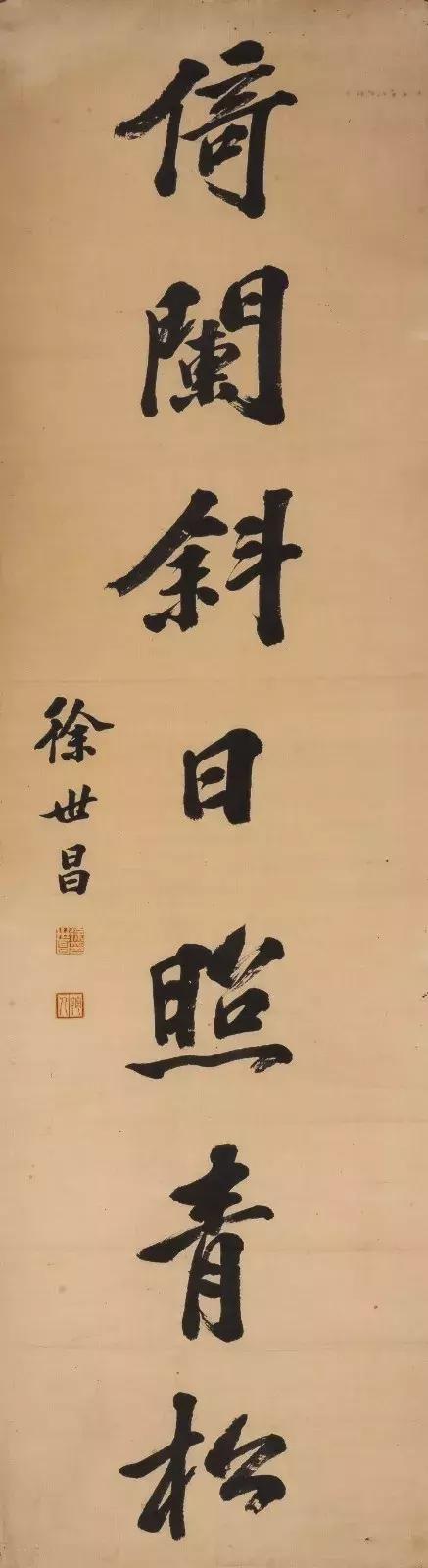

Lot215

徐世昌 书法对联

年代 民国

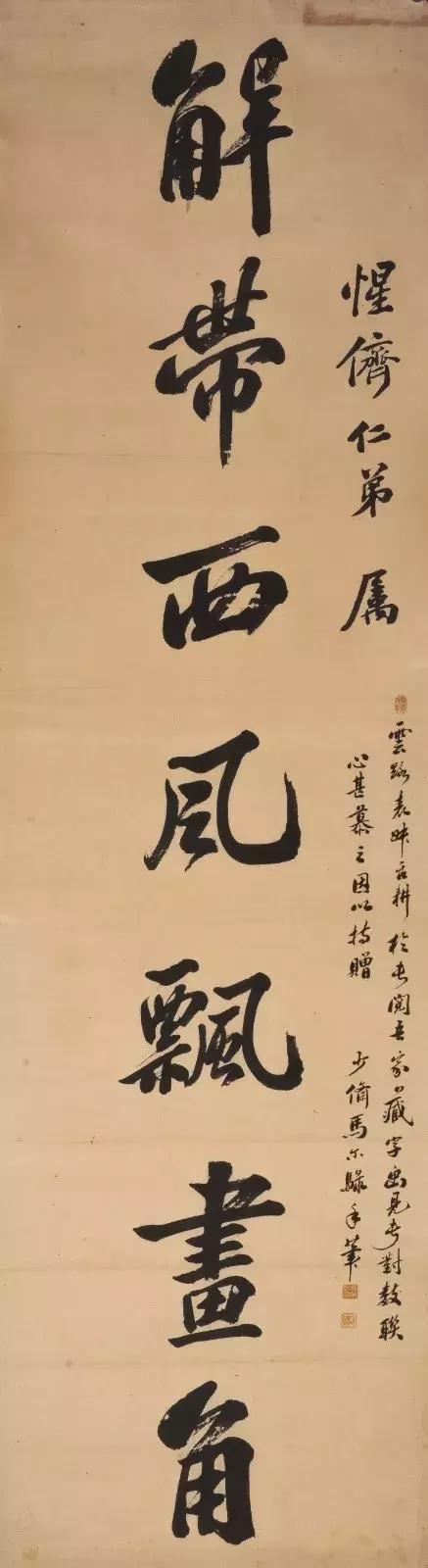

释文 解带西风飘画角 倚栏斜日照青松

質地 水墨纸本镜框

尺寸 180×47×2cm

RMB 60,000-80,000

Lot 223

清康熙至乾隆 王荩臣旧藏 顾二娘制、黄任铭凤纹端砚

尺寸 L:28cm

RMB 500,000-800,000

我国用砚制砚历史悠久,遗存丰厚。但三绝砚史仅见顾二娘乃琢砚女性。顾二娘是我国清代女制砚工匠。苏州人。生卒年不详,约活动于雍正至乾隆之际。其名所传甚广。据《吴门补乘》载:顾二娘本姓邹,嫁世代以治砚为业的顾家。她的公公顾德麟是顺治年间(1644~1661)姑苏城里有名的制砚高手,号称顾道人。其他制砚技艺高超,镌镂精细,制砚“自然古雅”,因而在当时“名重于世”。顾德麟死后,制砚技艺传给了顾二娘的丈夫。但其丈夫不寿早逝,顾二娘便继承了家传制砚手艺。她心灵手巧又肯刻苦钻研,很快掌握了制砚技艺,并以她特有的美学观表现出青出于蓝而胜于蓝的不凡。她常与人谈论“砚为一石琢成,必圆活而肥润方见镌琢之妙;若呆板瘦硬乃石之本来面目,琢磨何为”。她主张“效明代铸造宣德香炉之意”,追求高雅之美。因而她制作的砚台“古雅而兼华美,当时实无其匹”。除此之外,顾二娘还有一套特殊的鉴石本领。相传她能用脚尖点石,就能够辨识出砚石的好坏,因而人们又称她为“顾小足”。但尽管是名重于世的制砚高手,顾二娘却从不肯粗制滥造,态度十分严谨,执着追求“非端溪老坑佳石不奏刀”的艺术高度,“生平所制砚不及百方”,故而她制琢传世的砚台弥足珍贵。

或因制砚之美,顾二娘所制的砚台,广受文人士大夫们的欢迎,许多文人雅士争相求购,在当时产生很大影响。在众多的文人雅士中,黄任就是其中一位。黄任(1683~1768),字于莘,又字莘田,酷爱藏砚,自号十砚老人、十砚翁,清代著名诗人,藏砚家,永福(今福建永泰县)人。康熙四十一年举人,官广东四会知县,罢官归,船中所载惟砚石。归里后生活清苦。工诗,以轻清流丽为时人所称道,七绝尤负盛名。著有《秋江集》《香草笺》。黄任曾在广东为官四年,深爱端砚,罢官回乡之后,就曾将船载归乡的端石交付顾二娘琢砚。在今台北故宫博物院旧藏有一方当时制作的端砚。这方蕉月砚长14厘米,宽9.6 厘米,高2厘米,作长方形。石色青黑泛紫。砚面凿凹池为月形,并雕二枝蕉叶交错掩映其上。砚背浅浮雕老僧坐蒲团抱膝读经像,隶书诗铭:“危坐觉蒲团,不是逃禅醉,片石旧精魂,三生成妙谛,秋月印昙心,春云凝道气,抱膝默无言,谁解西来意。莘田黄任。”下款:“吴门顾二娘制”。右下钤“黄氏珍藏”章。在北京故宫博物院诸多藏砚中,也有一方顾二娘制作的凤纹砚,此砚长21.5厘米,宽18.1厘米,高2.6厘米,其砚以凤鸟纹为饰,以端石石眼作凤眼,随凤鸟形开砚堂。砚背题铭“夺彼凤池,挥尔凤藻。入席之间,兹焉是宝。”落款:“鹿原林佶篆为莘田研铭。”镌“林”、“佶”、“佶人之辞”印。又有黄莘田铭,云:“壹寸干将切紫泥,专诸门巷日初西。如何轧轧鸣机手,割遍端州十里溪。”跋云:“吴门顾二娘家专诸旧里,善制砚,一出其手,人争重之。兹石是其所制,经三阅月始成。感其工之精而心之苦也,因勒廿八字以识之。辛丑(康熙六十年)小春,莘田任。”镌“黄”、“任”及“莘田自赏”、“十砚轩图书”印。砚侧篆书款“吴门顾二娘造”。可谓顾氏凤翔砚中逸品。另有一方“洞天一品”端砚。此砚长23.5厘米,宽20厘米,高3.6厘米。砚作天然形。砚面上方开一横卧长方池,砚池边际刻夔龙盘绕纹,右下方刻篆书印“莘田真赏”、“十砚轩图书”。砚面左侧刻行书“非君美无度,孰为劳寸心”,下刻行楷书“康熙己亥六月任”款。砚右侧刻篆书“吴门顾二娘造”。砚背右半部刻楷书铭文:“不方不圆,不雕不琢。略事磨砻,德修罔觉。如金在冶,如玉离璞。端州多才此超卓,晤言一室君子乐。”下署“甸铭”二楷字;砚背左半部有篆书铭文“敦厚凝重,以为质也。温润密栗,以永式也。磨砺洒涤,以修慝也。日新不息,以崇德也。”刻行书“鹿原”,篆书“林”、“佶”等字。此砚构图典雅,雕刻古朴,工艺精良,当为顾二娘所琢砚中的精品佳作。顾二娘与黄任以砚相交,互为欣赏,一位美文褒其艺,一位巧手琢其石,可谓天工之合,成为砚林佳话。就在顾二娘去世后,黄任也曾赋诗吊念,以表惋惜。诗曰“古款遗凹积墨香,纤纤女手带干将。谁倾几滴梨花雨,一洒泉台顾二娘。”该诗载于黄任《题陶舫砚铭册杂诗》之中,成为二人合作制砚的经典绝唱。

顾二娘制砚,做工不多,以清新质朴取胜。另外她还善于巧妙地利用石纹的“眼”作为凤尾翎来镌刻砚的图案,收到良好的装饰效果。顾二娘所制的砚台,因广泛受到文人士大夫们的欢迎,市价渐昂,但顾二娘制砚精益求精,佳作一时难求,所以在市面上也曾出现过他人仿制的许多赝品。

以凤鸟为表现题材装饰砚体在清代所见甚罕,盖取凤鸟纹饰为我国传统吉祥题材,其集千祥百福于一身,造型雍容袅娜,有百羽至尊之称之故。此纹有言凤鸟者,有言鹦鹉者,其造型大抵相若,均以凤鸟双翼围以砚缘,砚背琢以翅羽,风姿绰约。其材料有端石、有蠖村石。端石者常以石眼巧作凤眼,瞳睛分明,鲜活灵动,极为精彩。清代以凤鸟为饰制砚遗存并不多见。在天津博物馆藏砚之中就有两方。一方为“朱彝尊”款翔凤流云端砚,此砚以砚面、砚背合体构图翔凤流云,砚面同以端石石眼巧作凤眼,凤鸟亦作飞翔状,其双翅环抱砚侧,身姿丰腴。砚背有朱彝尊及周筼砚铭。其二纹饰相若,造型较为简练,鹦鹉体态优雅,雕琢极为精道。

而今,一方藏深京津旧府的“凤翔”砚再逢盛世,惊艳亮相,自然少不了痴迷名砚的众多藏家。此砚以端石精琢,随形厚体,石色紫黑,砚以整个砚石为体表现了一只凤鸟,凤首作砚首,石眼作凤眼,尖喙,其双羽侧收,尾翼逶迤,婀娜多姿。其砚堂可见大片蕉叶白、青花、火捺及翡翠条等端石名品,弥足珍贵。砚背近平,一侧以浅浮雕手法巧琢凤鸟双足,一侧镌有砚铭,文:“夺彼凤池,挥尔凤藻,入席之间,兹焉是宝。”篆书,书风刚柔相济,镌刻精道。其后镌“吴门顾二娘善制砚,一出其手人争重之。兹石是其所制,经三阅月始成,感其工之精而心之若也,”其后署:“辛丑小春,莘田黄任并识。”其下镌刻“黄”、“任”连珠篆书小印及“莘田真赏”篆书印,迎首镌有椭圆形“水肪”篆书印。右下方镌“顾二娘造”方形篆书印。

据称,顾二娘一生制砚不过百方,如今时过境迁,存世者已成凤毛麟角,珍贵如斯。而此方凤翔砚则为世之所稀的砚中珍品矣。

参阅:

1.《故宫博物院藏文物珍品大系》之《文房四宝·纸砚》P94图版60之“端石莘田款凤纹砚”;

2.《天津博物馆藏砚》P69图版50之“朱彝尊款翔凤流云端砚”;

3.《天津博物馆藏砚》P152图版131之“鹦鹉端砚”;

与端砚有关的记忆

王荩臣孙女——王静若

家父王道平(字幼平),生于中华民国二年,系1934年毕业于国立山西工业专科学校(现太原理工大学的前身)工业电气化专业的老大学生、工程师,抗战爆发前,他曾担任阎锡山所创办的西北实业公司副工程师,是西北实业公司百名技术骨干之一。1950年初,他作为技术干部奉调入北京市建材局,在北京市木材厂担任工程师。

父亲从太原进京时,随身仅仅携带了两只樟木箱,其中一箱半为我祖父在太原工作期间收藏的书籍、字画、古玩、文房四宝,在这堆东西中,有两方端砚。

这里,需要赘言几句我的祖父王念祖老先生。

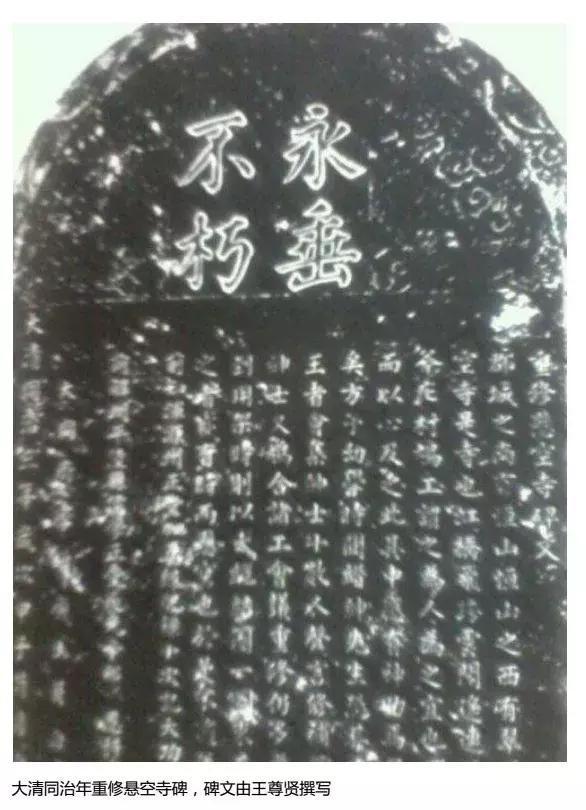

祖父王荩臣,字念祖,于1882年出生于山西省浑源县一耕读世家。他的祖父王尊贤,字清溪,号宝斋,为清道光辛卯年恩科举人,曾任山西省解州平陆县教喻,后因亲告养返回浑源,成为晋北一代名师,曾教出五个高中举人的学生,浑源县内著名旅游景点悬空寺内,现存一块大清同治年重修悬空寺碑,碑文就是王尊贤撰写。由王尊贤建立起来的王家耕读传家的家族文化基因,影响了整个家族的几代人。

自童年时代起,王念祖便显示出天资过人,他读书过目不忘,出口成章,因此,在他年仅十七岁参加浑源州童生试时,便以童生案首而闻名全浑源州(清时浑源为五品州府,下辖浑源、广灵、灵丘三县)。当时恰逢庚子年义和团举事,因当时的山西巡抚毓贤带头诛杀外国传教士,酿成残忍暴力的“山西教案”,结果引来八国联军,慈禧仓惶逃离北京。

1902年5月,由英国卫理公会传教士李提摩太提议的以庚子赔款创办的山西大学堂首次招生,王念祖以童生案首的资格获得推荐,成为山西大学堂西斋首届大学生,师从于李提摩太,并接受全英文教学。同年9月,逃到西安的光绪皇帝在西安举行了山、陕两省并科乡试,王念祖得蒙时任山西大学堂总教习谷如墉(字芙塘)先生和明史教习田应璜(字子琮)先生的联合举荐,前往西安参加山、陕两省并科乡试,高中壬寅科举人,位列山西省140名中举者的第26位、浑源州六名中举者的第一位,而那一年他年仅二十岁,是壬寅科举人中最年轻的一位。

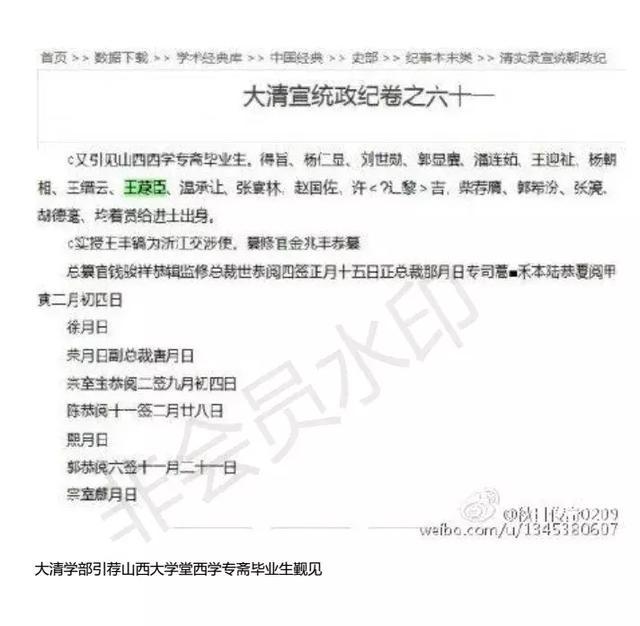

1904年,清廷颁发《奏定学堂章程》,确定自1905年起取消科举考试,王念祖见京试考取进士已经无望,便重返山西大学堂西斋,成为第四期学生,并于1908年获得大清朝廷嘉奖,以“旧学、新学双举人”身份,可补知县缺。但他回到山西大学堂西斋,继续读了三年法科高等科,于1911年毕业,成为中国最早的法学博士之一,并于1911年八月进京面圣,赏进士,成为当年仅有的十六名山西大学堂高等科赏进士者中的一员。

不久辛亥革命爆发,王念祖以山西老同盟会员身份,参与了一系列革命活动。中华民国成立之初,便返回家乡动员乡民剪辫子,结果义和团残余势力铁锹会两千多菜农暴动,焚毁了王家祖屋和历史悠久的浑源恒麓书院。自此王念祖远离家乡浑源,长期在太原、大同等地工作。他自民国二年起担任太原地方审判庭推事,成为民国山西最早的大法官之一,此后长期供职于山西司法系统,分别担任过山西省高等法院推事、山西省高等法院民事庭长、榆次地方法院院长、山西省公务员惩戒委员会委员、山西省高等法院院长等职务。

1950年初,经历战乱颠沛流离的王念祖返回故乡浑源,随后成为察哈尔省知识分子代表大会代表、山西省政府参事、山西省文史馆馆员、浑源县政协副主任。1952年公私合营期间,王念祖将其父王梦曾创办的西关街中医院交给浑源县政府,成为国营浑源县中医院,其父王梦曾所创办的书院也成为公立浑源县小学校。1957年反右运动之初,王念祖被打成浑源县三大右派之一,随后在搞公社大食堂运动期间他被赶出祖宅,1973年坐于枕头上离世。

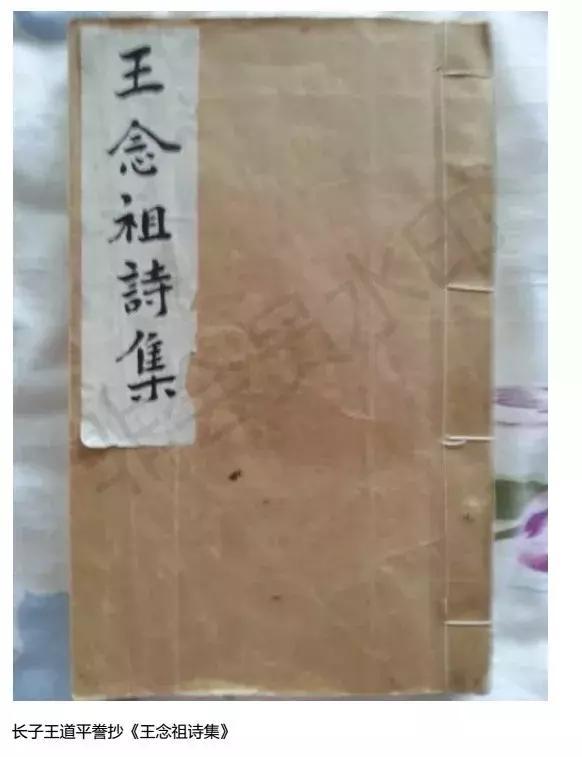

王念祖作为一个中国传统文人,从小打下良好的文学功底,他擅长写诗,身后留下三百余首诗作。同时,他也是书法家、藏书家、收藏家,翻译家、法学家。“大好宦囊万卷书”是他的真实写照。1951年他曾向山西省文史馆捐献一部二十四史,而王家几代人的收藏,却作为“四旧”,毁于公社大食堂的灶火,这场“文化革命”令爱书如命的祖父擂胸顿足,他曾经护佑着这些书躲过了抗日战争的炮火,却躲不过公社大食堂的灶火。晚年王念祖诗作记录了他的困窘:“求酒难于求赵璧,借书无异借荆州”。他仅能存留于世的东西,便是我父亲当初从太原带到北京的这一箱多的收藏品。

但我父王道平在大量钢铁时期因为一句“这些土炉子只能练出废铁疙瘩,还污染空气”被认定为嘲笑伟大领袖无知,加上他出身“反动官僚地主家庭”,在抗战爆发前曾经参加过的“牺盟会”文革期间被认定为反动组织,因此他在文革期间被打成了“历史反革命”,在北京房山采石场劳改,我母亲抱着我,成为十万被遣返回乡的黑五类中一分子。而父亲从太原带来的收藏品,在此期间大部分丢失、被毁,或迫于生计被变卖。

我印象最深的,是去故宫卖砚台。

那是大约1971年前后,我回到北京上学,我的父亲因为采石场的劳动患上了尘肺,需要住院,而父亲五十年代每月146元的工资到了文革基本停发了,仅有少的可怜的生活费,无法应对疾病和饥饿。于是,有一天,病重的父亲让我和姐姐拿着一块端砚,去故宫门口的文物商店变卖。我印象中那块端砚大约一尺见方,四周雕刻着大约是荷叶图案。端砚很沉,我和姐姐用网兜拎着,在文物商店换了一百五十块钱贴补家用。而父亲从太原带来的另一方端砚,父亲唤作“紫袍玉带”的一款,则保留至今。

粉碎四人帮后,落实政策回家的父亲曾给我讲述过此端砚的来历。听父亲讲,此端砚为清初苏州制砚大家顾二娘所制。顾二娘是个小脚女人,但她的一双小脚却是无价之宝,因为她只需要用小脚一踢,便可凭石头的回音判断哪块石料适合制砚。而这方端砚背后所写的黄任,曾任端州刺史,在任上选了最好的石料,做了十方端砚,自称为“十砚斋斋主”。这一方端砚便是那十砚之一。此砚在阳光下观看,石头呈紫褐色,故名“紫袍”,而端砚边缘有一些浅黄色的印记,尤其上方一块,被顾二娘刻成了凤目,栩栩如生,故而此端砚有名“紫袍玉带”。而这端砚的盒,则是用整块的酸枣木雕刻而成。当年我祖父王念祖以重金购得此砚,视为珍宝,一直随身携带,作为他的文房四宝中最为重要的一个物件。

此后几年,父亲誊抄整理我祖父诗集,便常用此端砚,初中生的我在一旁磨墨,观看父亲写字,听父亲每日三言两语讲王家的过去。一次不小心,将端砚的盒盖碰落在地,盒盖内摔裂了一条裂纹,同时还打碎了一个祭红印泥盒,父亲叹息说,又少了一件宝贝,然后找来胶布,将端砚的盒盖内侧的裂纹粘住。

2017年,我整理出版了我祖父的诗集《王念祖诗集》,诗集出版后引发山西文化界、学术界关注,因为这本诗集记录了民国山西文化界许多名士之间的交往、以及阎锡山治下的山西的真实状况,具有重要的史料价值。同时,这本诗集既有乐府诗、楚辞,又有宋词,而大部分作品师唐风,充满了家国情怀,记录了一个传统知识分子在社会大动荡时代的处境,其中一些长诗如《离鸾曲》,完全有资格进入中国诗歌史。

诗集出版后,祖父的故乡浑源县政府清退了王念祖故居中的13户人家,准备将我祖父故居开辟为王念祖纪念馆,因祖屋自1958年搞大食堂后至今已经六十年,期间从未曾修缮,这座始建于清光绪年的晋北民居三进四合院毁损严重。为了筹措修缮资金,我将祖父和父亲用过的这方奉为珍宝的“紫袍玉带”端砚交给了拍卖公司,希望得到收藏界人士的大力支持,帮助我实现修复祖宅的愿望。

王念祖诗集整理者、王念祖故居领养人:王静若

北京宣石2018年第三期私家旧藏与专题拍卖会

预展时间:2018年9月15日-21日

拍卖时间:2018年9月22日

预展及拍卖北京市朝阳区工体北路甲6号中宇大厦7层宣石艺术中心

客服电话/微信:13910456391

文章来源:北京宣石

免责声明:

凡本平台注明原创的作品,任何单位及个人不得转载、摘编或其它方式使用上述作品;已经与本单位签署相关授权使用协议的单位及个人,应注意该等作品中是否有相应的授权使用限制声明,且在授权范围内使用时应注明来源。

凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其他媒体,转载的目的在于传递更多信息,并不代表平台赞同其观点和对其真实性负责,若有任何版权问题请联系编辑。

QQ:354272473