北京市档案馆充分利用馆藏档案资源,分驻足都市、院落北京、营城匠意、历久弥新4个部分,将一个体现北京古都文化源远流长、壮观秩序和魅力神韵的全新展览呈现给广大观众,在“合院之城”中领悟和谐宜居之都的风采。今天丹丹走进展厅,犹如在胡同里漫步,开启了一场时空之旅。

北京,是世界著名历史文化名城,是中国理想都城杰作。北京是中国都城建造最高成就的体现,承载着中国传统都城规划理念、礼仪文化与哲学思想,反映了中华文明对于国家、城市、生活之中理想秩序的追求和塑造,是体现中华文明永续不断的有力见证。胡同、四合院,作为典型的文化符号,不仅见证着北京这座千年古城的变迁,也融合了对大自然的谦恭情怀,营造了绿色、和谐的人居环境。

近日,“合院之城——北京古都文化档案史料展”在北京市档案馆对观众开放。3700余件展品将“一城一院一胡同”浓缩进1000平方米的展陈空间,娓娓讲述古都北京故事。

北京市档案馆充分利用馆藏档案资源,分驻足都市、院落北京、营城匠意、历久弥新4个部分,将一个体现北京古都文化源远流长、壮观秩序和魅力神韵的全新展览呈现给广大观众,在“合院之城”中领悟和谐宜居之都的风采。今天丹丹走进展厅,犹如在胡同里漫步,开启了一场时空之旅。

驻足都市

北京,是一座完美融合了“古老”与“现代”的都市,具有漫长悠远的历史和独特灿烂的文化。在北京,有一条清晰有力的中轴线纵贯南北,平缓开阔,壮美有序,这是北京城的脊梁,延续着古都的千年文脉。在北京,有几千条胡同、几万座庭院,青砖灰瓦,玉阶丹楹,这是北京城的灵魂,见证着北京的历史变迁。一砖一瓦背后,形成了北京的传统、北京的风俗、北京的民情,造就了地道的北京人,这是时代的风貌、也是生活的印记。

“驻足都市”部分从城区格局、规划秩序、街巷规律、街衢风物四大方面展现北京城的历史和胡同里的风土人情,体现出时代风貌和生活印记。

文物展示

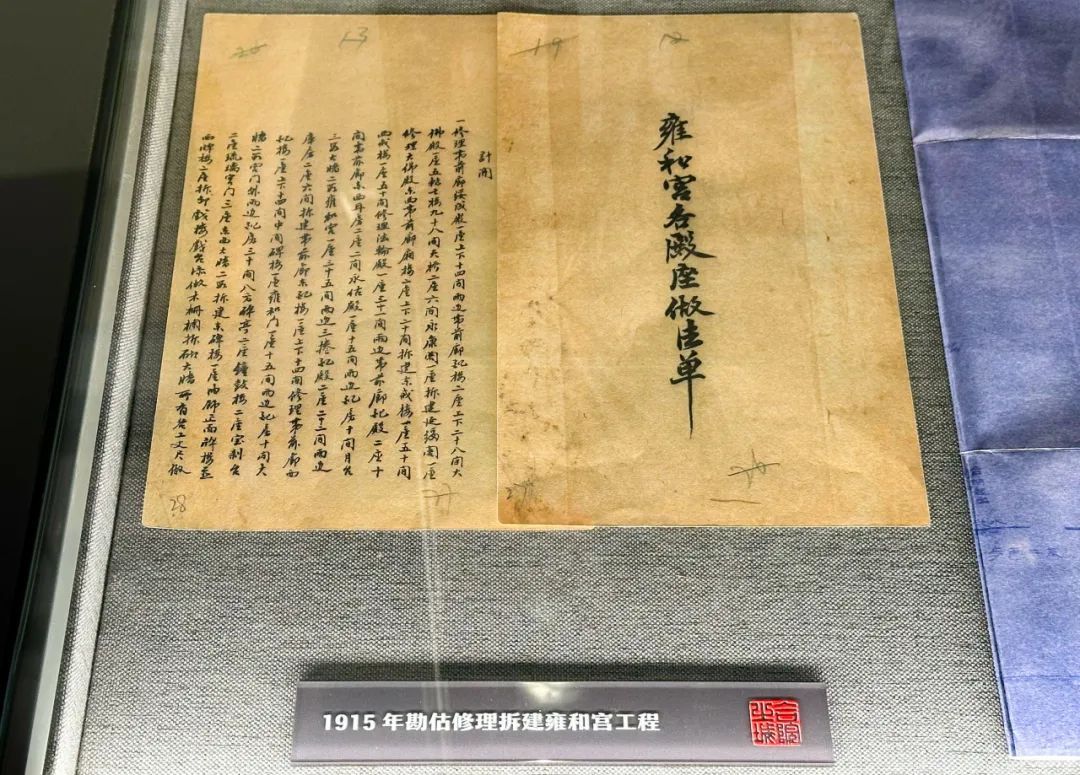

1915年勘估修理拆建雍和宫工程

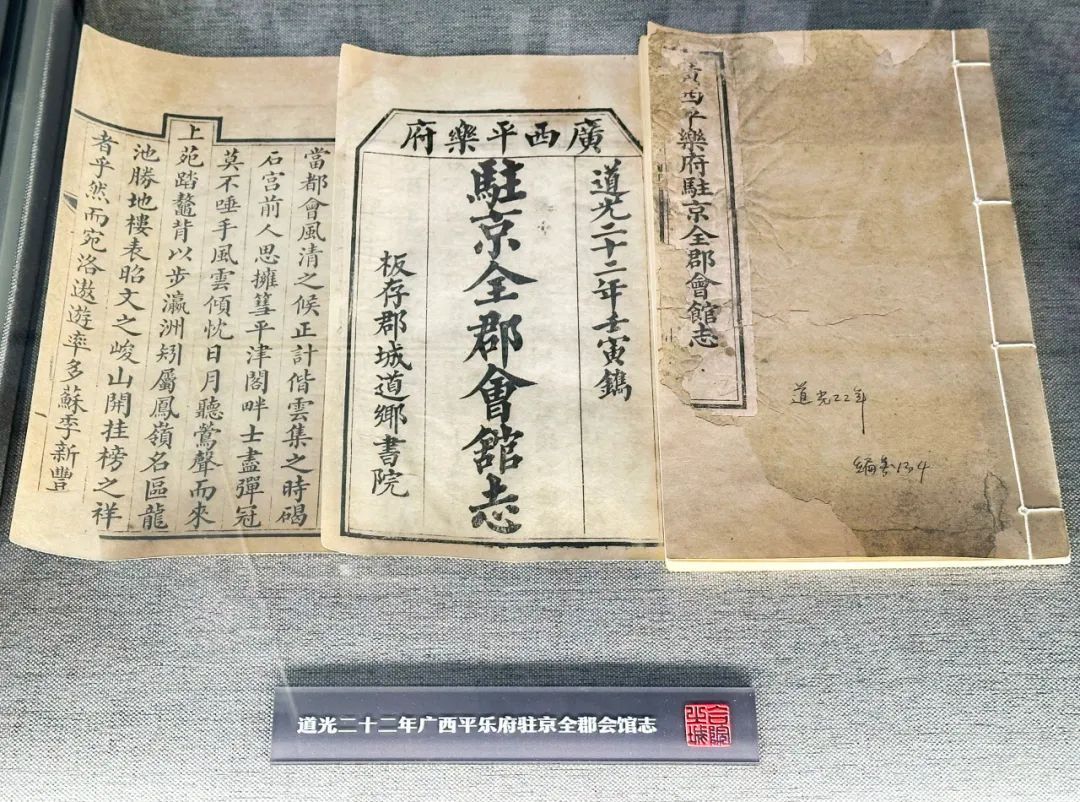

道光二十二年广西平乐府驻京全郡会馆志

院落北京

四合院是老北京人传统的居住文化形态。都市中大小不一的四合院,相互圈合,相互依存。在北京,大到皇城宫阙,中到王府宅邸,小到平民住宅,都有其独特的风情与特点:上房下房,东西厢房,前出廊,后出厦,磨砖对缝;花窗棂,红梁柱,青石台阶……四合院以砖石瓦为笔墨纸,描绘出了中国特有物化的居住审美理念,记载了流传至今的生活方式和家族观念。

“院落北京”部分通过营造老北京民居院落场景,复原正房、游廊、垂花门、石桌凳、紫藤架等景观,配合一日光影的变化营造院落氛围,并嵌入多媒体技术,讲述北京的礼仪文化,展示在四合院居住的近现代名人事迹,让观众沉浸式感受古都文化魅力。

营城匠意

北京是见证历史沧桑变迁的千年古都,也是不断展现国家发展新面貌的现代化城市,更是东西方文明相遇和交融的国际化大都市。北京城市规划与建设集中国都城建设之大成,高耸壮观的城墙城门、景色绮丽的皇宫禁苑、井然有序的平面布局、气势如虹的南北中轴、犹如棋盘的街巷胡同、形制规整的四合庭院……集中传承了中华民族自古以来文化艺术的精华,从整体上形成了恢宏壮丽、和谐宜居的古都气象。

“营城匠意”部分按照1:840的比例,展示了一个通过3D建模打印制作而成的巨大沙盘模型。此沙盘模型是北京市档案馆整合利用有限的馆藏地图、照片、影像、航拍图和测绘数据等档案资料,再现了老北京城内每一条街巷胡同、宫苑民居,呈现了城内各类建筑42万余间,5万余株树木,尽力还原了20世纪五十年代初北京城的历史原貌。

展品展示

通过3D建模打印制作而成的巨大沙盘模型

历久弥新

全国文化中心是党中央赋予北京的城市战略定位之一。在文化建设中,北京始终致力于传承古都文化、弘扬现代文明,让传统与现代相互交融,共同构建城市文明。在古都保护中,北京注重对历史文化遗产的保护和传承。从故宫、天坛到胡同、四合院,这些代表着北京独特文化的建筑和景观,在新时代焕发出新的光彩。在保护中发展、在发展中保护,不断强化“首都风范、古都风韵、时代风貌”的城市特色。

“历久弥新”部分展示了北京市在历史文化遗产保护与传承方面做出的巨大努力、取得的丰硕成果。

展品展示

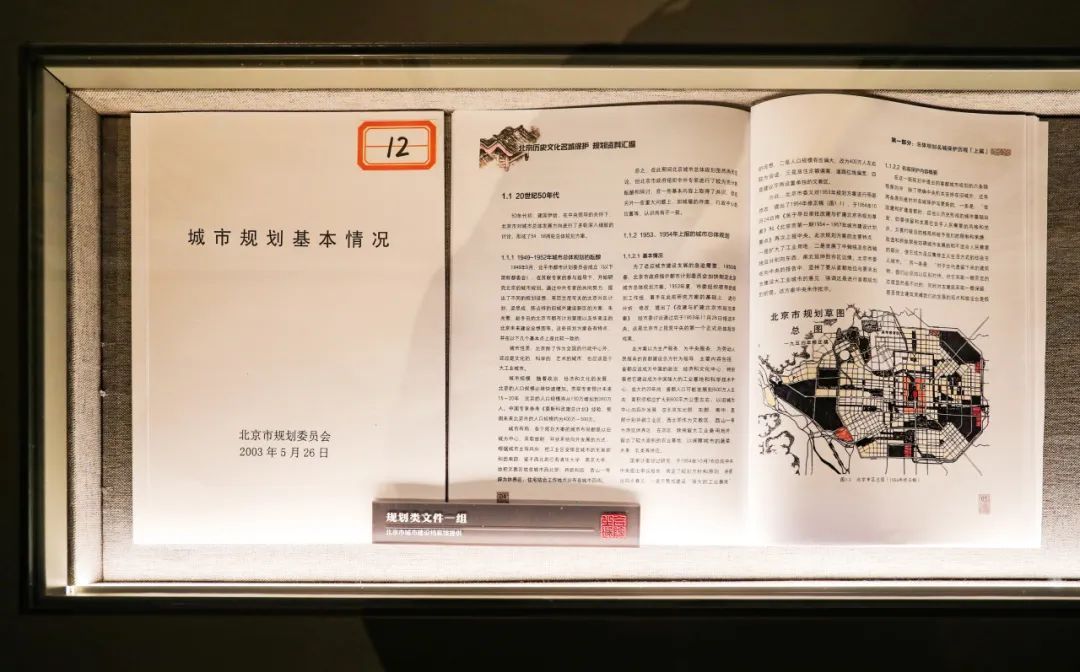

规划类文件一组

(北京市城市建设档案馆提供)

展览还首次展出了20世纪90年代王府井大街、南新华大街、德胜门内大街等街片,再现北京街巷风貌的历史变迁。

观众有话说

现场参观展览的观众告诉丹丹:“漫步在展厅里仿佛穿越了时空,感受到北京古都的深厚文化底蕴。四合院的温馨、庄重,档案史料的详实、珍贵,共同勾勒出北京的历史风貌与文化传承,令人叹为观止,作为一个土生土长的北京人,自豪感油然而生。”

图片来源:京华丹心(转载请注明出处)

文字来源:京华丹心编辑探馆、北京市档案馆