【奋进“十四五” 我的这五年】一位北京地铁调度员的五年_北京时间

地铁列车的每一程准点出发、按时抵达,都与他们的工作有着千丝万缕的联系。

一张不断“生长”的轨道交通网,串联起北京城的东南西北。而穿梭其间的一列列地铁列车,正是通过日复一日的精准调度,稳稳护送着千万市民的出行。今天,让我们跟随一名地铁调度员的脚步,通过他五年间的成长轨迹,共同见证这张网如何越织越密、越织越“聪明”。

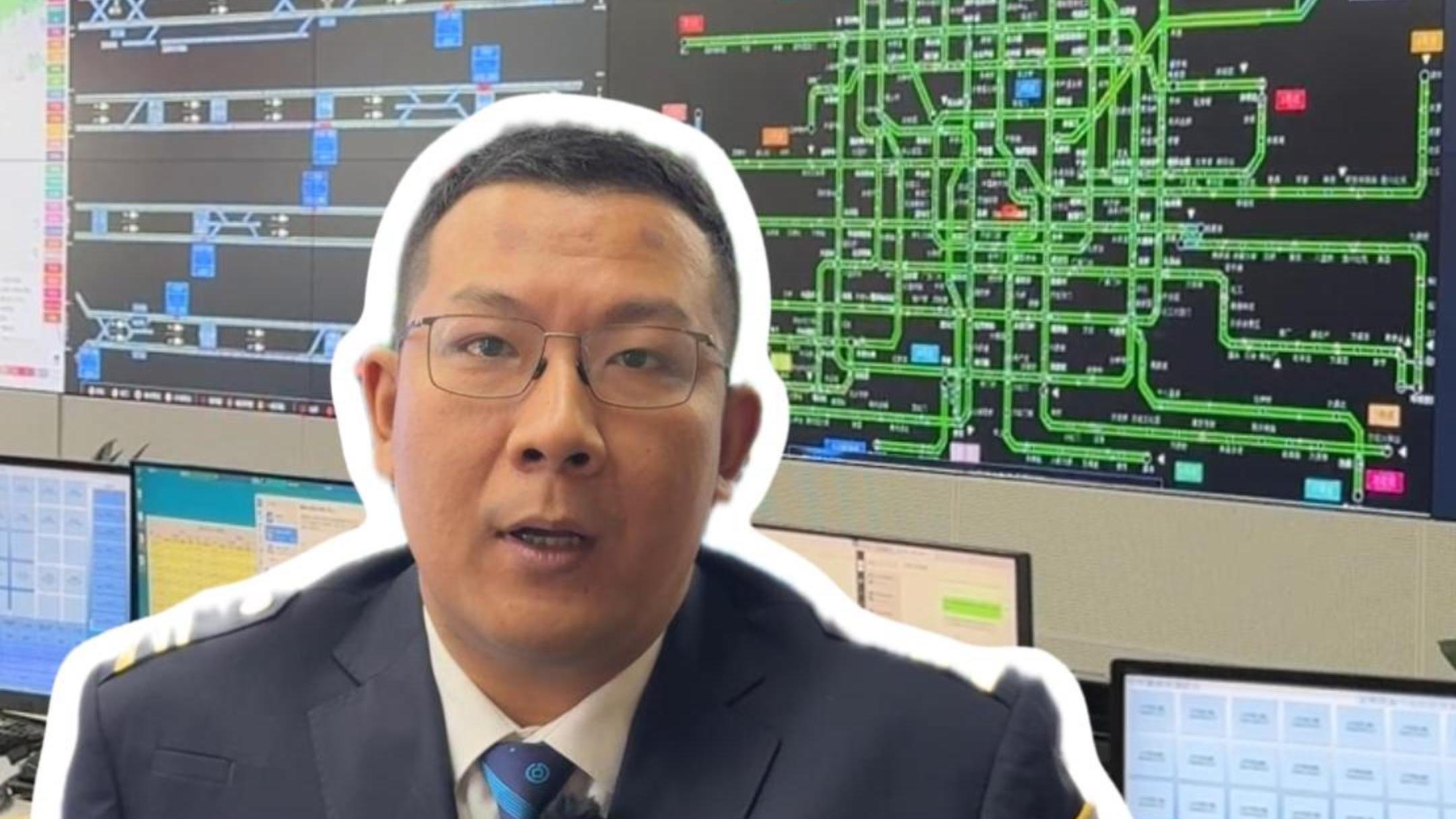

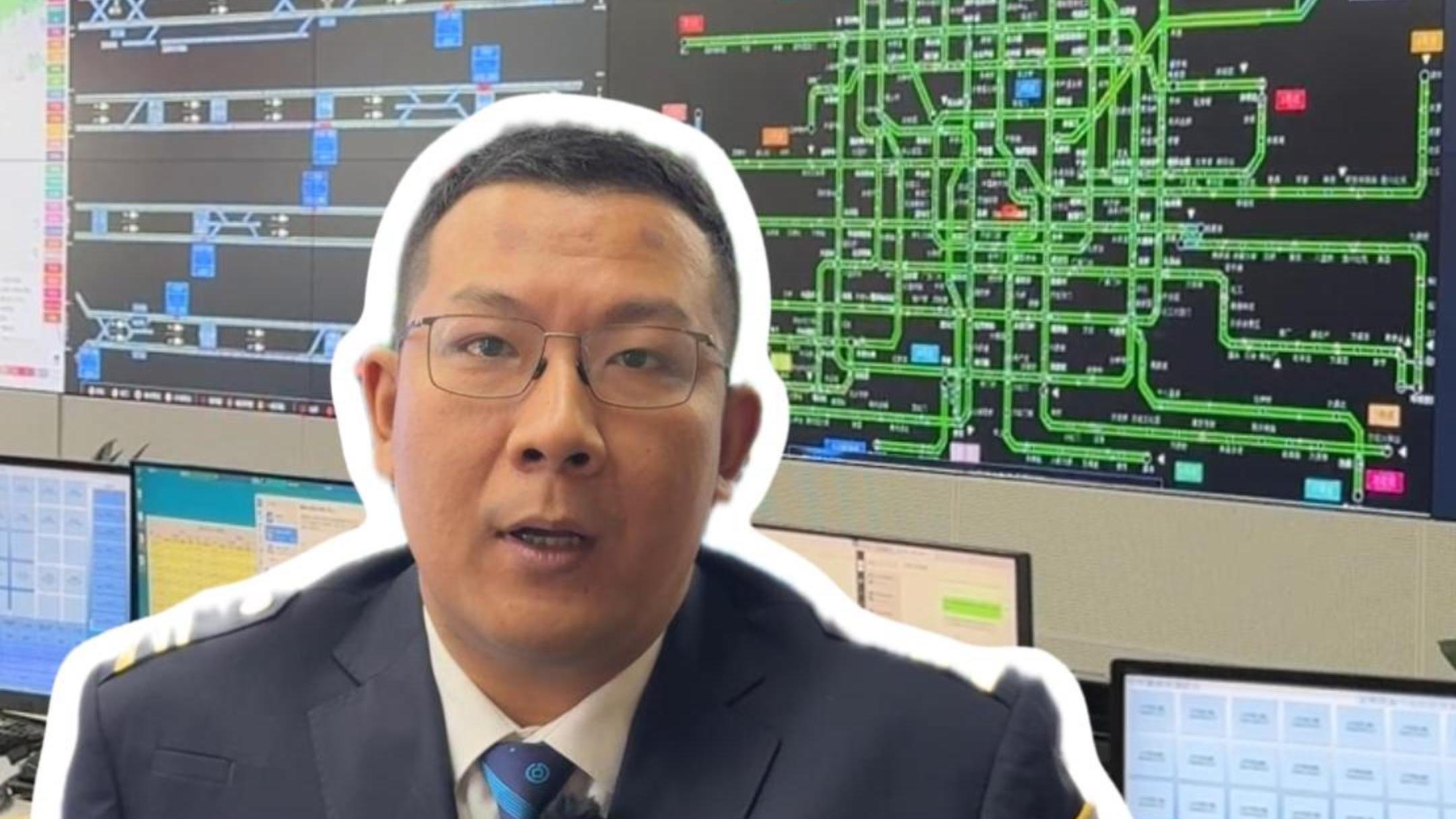

密密麻麻的29条线路间,一个个小圆点正循着规律实时移动……眼前这块“会呼吸”的智慧路网图,正是北京地铁调度指挥中心区域调度员侯旭每天必须紧盯的工作主场。地铁列车的每一程准点出发、按时抵达,都与他们的工作有着千丝万缕的联系。

“行车调度员在整个城市轨道交通系统里,是个很核心的岗位。整个轨道交通运营线路的运营指挥,还有应急处置和施工组织,如何保证乘客高效畅通的出行,这是我们的职能,核心就是胸怀路网畅通,担当高效指挥。”侯旭介绍道。

时间拨回到2021年,那时,侯旭刚完成在呼和浩特的支援保障任务,回到北京不久,就一头扎进了地铁1号线与八通线贯通运营的筹备工作中。现在回想起来,亲身见证两条线路的成功“牵手”,那一刻的激动始终难以忘怀:“那时候既要保证一号线、八通线在运营时间段内的高效运营,还得利用夜间时间进行联调联试。最终贯通运营后,四惠、四惠东的换乘客流没有那么大了,相当于变成了车在换乘、人不需要换乘,确实给乘客提供了非常便利的条件。”

过去的五年里,北京地铁年年都有新线开通,运营里程不断延伸的同时,也推动着调度工作迎来全方位升级。

而这种变化,就藏在日常的每一次调度指令中。“在这5年里,我们从原来的纸质接收信息或者电话通报信息,变成了数字化可视的网络传输。比如在特殊的天气条件下,可能乘客首要会选择轨道交通出行,现在我们有了地铁的气象数字化平台,从原来的经验决策变成了经验和数据的双向决策,可以更好的调节列车运行的间隔,为乘客提供便利的出行体验。”

同时,侯旭的身份也从一名线路调度员转变为区域调度员——从前紧盯单条线路的行车组织方案执行落地,如今要负责区域所辖线路的生产工作,五年间,他跟着轨道交通一同“成长”——

“成长为区域调度员,更多需要在区域所辖线路运营生产决策把握上有更多的思考,这车应该在哪加、运力调整多少,遇见什么事,要去定决策。包括我会把这些大数据的处理、智能化的设备作为决策的数据依据。”

卸下调度员的身份,日常生活中,侯旭也和北京千万市民一样,每天搭乘地铁通勤。

轨道交通未来会是什么模样?他满心期待:“未来我觉得像这种智能化或数字化的调度指挥设备,或者是更先进的轨道交通技术装备会越来越多。我作为一名地铁调度人,也会继续用我的专业和责任守护好这座城市的交通脉搏。”

截至2025年8月,北京市城市轨道交通运营里程达879公里,年客运量突破36亿次。这组数据的背后,则离不开一个个如侯旭般的守护者——他们把每一次的精准调度,都变成了市民出行实实在在的安全感。面向“十五五”,地铁线路还将继续延伸,调度系统也将不断升级,这张不断“生长”的轨道交通网,终将勾勒出首都更畅通、更绿色的未来。

地铁列车的每一程准点出发、按时抵达,都与他们的工作有着千丝万缕的联系。

一张不断“生长”的轨道交通网,串联起北京城的东南西北。而穿梭其间的一列列地铁列车,正是通过日复一日的精准调度,稳稳护送着千万市民的出行。今天,让我们跟随一名地铁调度员的脚步,通过他五年间的成长轨迹,共同见证这张网如何越织越密、越织越“聪明”。

密密麻麻的29条线路间,一个个小圆点正循着规律实时移动……眼前这块“会呼吸”的智慧路网图,正是北京地铁调度指挥中心区域调度员侯旭每天必须紧盯的工作主场。地铁列车的每一程准点出发、按时抵达,都与他们的工作有着千丝万缕的联系。

“行车调度员在整个城市轨道交通系统里,是个很核心的岗位。整个轨道交通运营线路的运营指挥,还有应急处置和施工组织,如何保证乘客高效畅通的出行,这是我们的职能,核心就是胸怀路网畅通,担当高效指挥。”侯旭介绍道。

时间拨回到2021年,那时,侯旭刚完成在呼和浩特的支援保障任务,回到北京不久,就一头扎进了地铁1号线与八通线贯通运营的筹备工作中。现在回想起来,亲身见证两条线路的成功“牵手”,那一刻的激动始终难以忘怀:“那时候既要保证一号线、八通线在运营时间段内的高效运营,还得利用夜间时间进行联调联试。最终贯通运营后,四惠、四惠东的换乘客流没有那么大了,相当于变成了车在换乘、人不需要换乘,确实给乘客提供了非常便利的条件。”

过去的五年里,北京地铁年年都有新线开通,运营里程不断延伸的同时,也推动着调度工作迎来全方位升级。

而这种变化,就藏在日常的每一次调度指令中。“在这5年里,我们从原来的纸质接收信息或者电话通报信息,变成了数字化可视的网络传输。比如在特殊的天气条件下,可能乘客首要会选择轨道交通出行,现在我们有了地铁的气象数字化平台,从原来的经验决策变成了经验和数据的双向决策,可以更好的调节列车运行的间隔,为乘客提供便利的出行体验。”

同时,侯旭的身份也从一名线路调度员转变为区域调度员——从前紧盯单条线路的行车组织方案执行落地,如今要负责区域所辖线路的生产工作,五年间,他跟着轨道交通一同“成长”——

“成长为区域调度员,更多需要在区域所辖线路运营生产决策把握上有更多的思考,这车应该在哪加、运力调整多少,遇见什么事,要去定决策。包括我会把这些大数据的处理、智能化的设备作为决策的数据依据。”

卸下调度员的身份,日常生活中,侯旭也和北京千万市民一样,每天搭乘地铁通勤。

轨道交通未来会是什么模样?他满心期待:“未来我觉得像这种智能化或数字化的调度指挥设备,或者是更先进的轨道交通技术装备会越来越多。我作为一名地铁调度人,也会继续用我的专业和责任守护好这座城市的交通脉搏。”

截至2025年8月,北京市城市轨道交通运营里程达879公里,年客运量突破36亿次。这组数据的背后,则离不开一个个如侯旭般的守护者——他们把每一次的精准调度,都变成了市民出行实实在在的安全感。面向“十五五”,地铁线路还将继续延伸,调度系统也将不断升级,这张不断“生长”的轨道交通网,终将勾勒出首都更畅通、更绿色的未来。