关于鼓曲的起源,存在种种不同的看法,历来有着许多传说

鼓曲是曲艺中以说唱故事为主的曲种的总称。关于鼓曲的起源,存在种种不同的看法,历来有着许多传说,而周庄王“击鼓孝行”的故事,则是在艺人中间流传最广的一个版本。

话说公元前696年,东周的姬佗继位,史称周庄王。他十分尊重和孝顺自己的母亲。每天周庄王下朝后都要回到后宫拜见母亲,并把朝堂上的一些国家大事原原本本地讲一遍,征求母亲的意见。有时候,周庄王母亲年老体弱,听着听着就困了。怎么办呢?周庄王就想了一个办法,派人找来一面鼓,一边说一边打鼓。这样,事情不仅说清楚了,老母亲也不困了,还能适当地嘱咐几句。此后,周庄王便在宫里保留了这种形式,让人边打鼓边说一些善恶报应的故事给老母亲消遣,慢慢发展到以此教化人民,效果很好。

这件事流传开来,人们就说,边打鼓边说的形式是周庄王创造的,以至于后世的鼓曲艺人都把周庄王当做祖师爷供奉。

当然这只是一种传说。鼓曲种类众多,有京韵大鼓、梅花大鼓、京东大鼓、西河大鼓、铁片大鼓等等艺术形式。今天小编先跟大家聊聊西河大鼓吧!

西河大鼓产生于河北省中部农村,至少已有一百多年的历史,其前身是“弦子书”、“木板大鼓”。大约清代康熙、雍正年间,冀中有很多属于大鼓一类的说唱形式,唱腔都是一些比较朴素的农村曲调,曲目多是民间传说故事,乡土气息浓厚,伴奏形式简单。有的只敲击木板,有的用一个小三弦伴奏,演员自弹自唱,形式活泼。

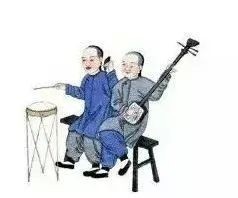

据西河大鼓艺人口口相传,乾隆中期保定艺人刘传经、赵传璧、王路等,将弦子书与单鼓板结合一起,搭伴演出,形成以演员敲击鼓板,由另一人弹小三弦伴奏的演出形式,形成早期的木板大鼓,成为深受群众欢迎的一种"说书"形式。很快在冀中地区得到普及。

后来,有一位名叫马三峰的保定高阳艺人对它进行创新,吸取了戏曲、民歌、叫卖的音调,丰富了原来曲调的表现力,并把小三弦伴奏改为大三弦,木板改为铁片,奠定了西河大鼓的基础。

至辛亥革命前后,西河大鼓的表演形式已逐渐成熟。部分西河大鼓艺人进入城市谋生。最早到天津的演员有张双来、焦永泉、焦永顺、张士德、张士泉、白文生、白文明等,当时尚无西河大鼓之名,仍沿用在农村的叫法称为"犁铧片"或"梅花调",也有的就叫"说书"。

1924年易县的王凤咏在天津"四海升平"与刘宝全等名家合作演出。在写海报时,因天津已有金万昌演唱的梅花大鼓(也称"梅花调"),为区别起见定名为"西河大鼓"。因为这个曲种来自大清河、子牙河流域,天津人习惯称此两河为西河和下西河,故而得名。虽然这是在一种偶然的情况下定名,但由于它符合曲种的实际情况,而得到同行的认可,一直沿用至今。

众所周知,相声的四门基本功是“说学逗唱”,并且“相声演员的肚是杂货铺”,很多相声演员都是博学多才的。今天小编为您推荐何沄伟、刘洪沂合说的相声《学西河》,且看二位名家的精彩演绎!每日18:00北京广播电视台文艺频道《笑动剧场》栏目,请您记得准时收看哦!