展览以“千年路城 蓟东要冲”“由路而潞 传承延续”“沧桑故城 时代变迁”“璀璨新城 古今同辉”四部分讲述路县故城遗址2000年历史痕迹。战国玉石串、战国至西汉戳印“亭”字陶罐、西汉“千秋万岁”瓦当、西汉开颅头骨、西汉瓮棺葬、东汉植物种子、唐艾演墓志、元代八思巴文大元通宝等反映了生活在路县这片土地的百姓对生活的美好祈愿。

近日,位于北京市通州区的路县故城遗址公园暨路县故城遗址博物馆正式面向公众开放,成为北京首个以“馆园一体”形式运行的考古遗址公园。

静卧于公园南侧的博物馆,如一只张开的“历史之眼”,凝视着这片承载了两千多年文明的土地。博物馆展示了路县故城遗址考古出土的289件(组)文物,系统呈现了从战国至明清,北京城市副中心的文明发展全景,诉说着这片土地生生不息、代代相承的厚重过往。

今天丹丹来到遗址公园,步入博物馆陈列展厅“千年之城——路县故城遗址历史文化展”,倾听战国至明清的“通州人”诉说的北京城市副中心生生不息的故事。

展览以“千年路城 蓟东要冲”“由路而潞 传承延续”“沧桑故城 时代变迁”“璀璨新城 古今同辉”四部分讲述路县故城遗址2000年历史痕迹。战国玉石串、战国至西汉戳印“亭”字陶罐、西汉“千秋万岁”瓦当、西汉开颅头骨、西汉瓮棺葬、东汉植物种子、唐艾演墓志、元代八思巴文大元通宝等反映了生活在路县这片土地的百姓对生活的美好祈愿。

第一部分:千年路城 蓟东要冲

路县故城遗址处于燕山南麓东西通道上,这里是燕蓟地区中心城市蓟城(今北京城区西南部)的门户之地,控扼着蓟城与辽东地区往来的交通要道,是中原王朝经略东北的必经之路,战略地位十分突出。战国(公元前475——前221年)时期,该区域长期隶属于燕国。西汉(公元前202——公元8年)初年,中央政权在此设立路县,并营建城邑,进一步巩固和加强了其交通枢纽的地位,这也成为北京城市副中心区域建城史的发端。

文物展示

玉石串饰

战国(公元前475——前221年)

后屯655号墓出土

北京市考古研究院

(北京市文化遗产研究院)藏

串饰由天河石、滑石、红玉髓珠饰组成,这些材质的珠饰多见于内蒙古、辽宁和吉林等地。北京地区出土的同类珠饰,成为先秦时期中原文化与北方草原文化交流的实物见证。

“千秋万岁”瓦当

西汉(公元前202——公元8年)

路县故城城内遗址区出土

北京市考古研究院

(北京市文化遗产研究院 )藏

瓦当是中国传统建筑屋檐顶端的盖头瓦,具有保护建筑和装饰屋面的作用。瓦当出现于西周(公元前1046——前771年),文字瓦始见于秦(公元前221——前207年),流行于西汉(公元前202——公元8年)。“千秋万岁”是西汉时期一种常见的吉语文字,反映了人们的美好祈愿。路县故城遗址发现的“千秋万岁”文字瓦当,与陕西关中地区西汉帝都、帝陵遗址发现的同类型瓦当形制相仿。

第二部分:由路而潞 传承延续

西汉(公元前202——公元8年)末年,朝野动荡,渔阳郡远离中原纷争,经济富足、民生安定,充沛的兵粮为光武帝刘秀的统一大业提供了后盾。东汉(公元25——220年)初年,路县历经两次更名,最终定称“潞县”,其区域枢纽地位持续强化,一度擢升为渔阳郡治所。考古发现遗址范围内东汉时期房址、水井、窑炉、墓葬等遗迹分布密集,出土文物数量与丰富程度居各历史时期之冠,揭示出东汉潞县作为边疆重镇所达到的社会规模和发展高度。

文物展示

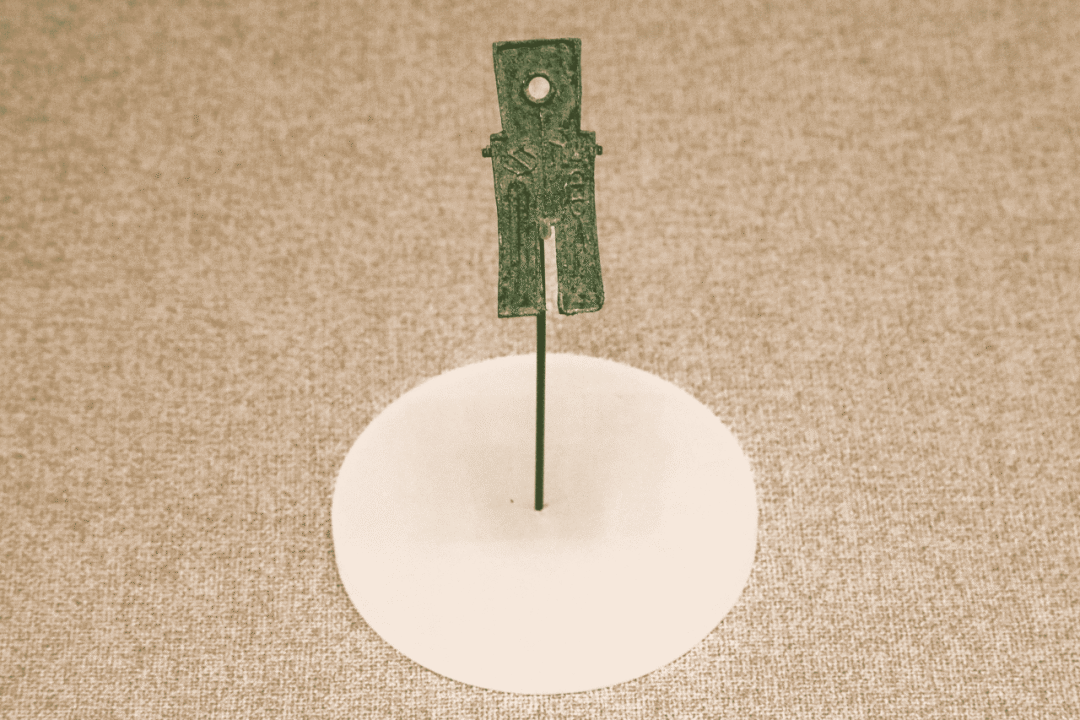

货布

新莽(公元9——23年)

路县故城城址周边墓葬区出土

北京市考古研究院

(北京市文化遗产研究院)藏

布币自春秋战国时期(公元前770——前221年)流行于黄河流域,仿农具镈(bó)而制成。初期的布币和铲的形状相似,是铲的微型化,首空可以纳柄,称为“空首布”。后来逐渐脱离原型,首亦变平,称为"平首布”。王莽专权后,曾四次变更币制,始建国二年(公元10年),铸行二十八品宝货,其中就有布货十品。

动物乳钉纹方砖

东汉(公元25——220年)

胡各庄121号墓出土

北京市考古研究院

(北京市文化遗产研究院)藏

多纹饰组合型花纹砖。画面布局对称分布,平行双线交叉呈“X”形为界格,分割出四个空间,串联起五个圆圈纹,中间圆圈较大,四端较小,圆圈纹中间各有一乳钉,四个界格中装饰有动物纹。方砖边缘勾勒线框一周。

第三部分:沧桑故城 时代变迁

汉代以后,潞县县治的位置几经变化,汉代遗留的旧城失去了县域内政治和经济中心的地位。但古城仍不失为养育一方民众的家园,历史记忆也未被岁月完全抹去。此后潞县故城历经千年的历史变迁,逐渐蜕变为大运河畔的村落,依然在这片土地上留下了丰富的文化遗存,充分揭示了北京城市副中心深厚的文化底蕴,见证了北京延绵不绝的城市文脉。

文物展示

铭文砖

北朝(公元439——581年)

路县故城城址周边墓葬区出土

北京市考古研究院

(北京市文化遗产研究院)藏

遗址范围内发现的两座北朝墓M51和M56,分别出土了铭文砖。铭文中有明确的纪年,还有地名和人名。铭文将潞县写作“路县”,可见这一旧称在本地仍然流行了500多年。

陶鏊(ào)子

辽(公元916——1125年)

胡各庄494号墓出土

北京市考古研究院

(北京市文化遗产研究院)藏

鏊子是烙制面食器具,始见于新石器时代。辽代(916——1125年)和金代(1115——1234年)北方窖藏遗存中多见实用铁鏊。此陶鏊子为铁器仿制品,属随葬明器。

第四部分:璀璨新城 古今同辉

2016年,中央决定规划建设北京城市副中心。为配合建设,大规模、系统性的考古工作随即展开,路县故城遗址得以重现世人眼前。2017年1月,北京市政府召开专题会议,决定将遗址保护工作纳入城市副中心建设整体规划。完整保护一座汉代城市,这是北京文物保护工作史上的空前壮举。如今,与具有2000多年历史的古城相伴,一座崭新的现代化城市正拔地而起,千年之城、古今辉映,北京正在书写新的历史篇章。

展板展示

南城门发掘探方

考古发掘

值得一提的是,陈列展厅的正对面的遗址展厅,“贯古通今——路县故城考古遗址展”将观众带到考古现场。魏晋时期的窑炉遗址、汉代的水井遗址得到原址保护,玻璃栈道下的遗址剖面气势恢宏。设置人物模型、播放数字光影动画……古人制陶、取水的场景在遗址上“活起来”。

遗址展示

路县故城遗址以完整的城市格局和丰富的古代遗存,考古实证北京城市副中心深厚的文化底蕴和悠久的历史根基,生动描绘北京地区文化多元交融、民族和谐共生的历史图景,深刻见证了多民族统一国家形成与发展的伟大历程,充分展现了中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。

北京城市副中心的规划和建设是党中央作出的重大战略部署,是千年大计、国家大事,城市历史文化遗产保护工作受到高度重视,路县故城遗址得以保存,并焕发出新的活力,成为历史城市传承保护中国模式的典范和缩影。坚持“在保护中发展、在发展中保护”已成为我们的共识,古都北京正秉持这一理念,走向新的辉煌千年。

参观游客络绎不绝

丹丹说

走进路县故城遗址博物馆,仿佛踏上了一段穿越时空的旅程。那些静默的文物,历经千年风雨,依旧诉说着古人的智慧与生活。博物馆内复原的生活场景,更是让观众仿佛看到了古人忙碌而充满烟火气的日常。遗址公园和陈列展览不仅让观众领略到故城的深厚历史底蕴,更让大家深刻体会到了保护与传承文化遗产的重要性。

文字来源:京华丹心编辑探馆、路县故城遗址博物馆、光明网、“北京通州发布”微信公众号

图片来源:京华丹心(转载请注明出处)