全国爱国主义教育示范基地——中国印刷博物馆庆祝中国共产党成立100周年出版印刷专题展——“印本传思想 红色耀中华”展览中,展出过一本看上去并不醒目,却有着划时代意义的著作《伍豪之剑》。

全国爱国主义教育示范基地——中国印刷博物馆庆祝中国共产党成立100周年出版印刷专题展——“印本传思想 红色耀中华”展览中,展出过一本看上去并不醒目,却有着划时代意义的著作《伍豪之剑》。

1980年9月15日,中国第一部告别“铅与火”、完全由计算机激光汉字编排系统排出的样书《伍豪之剑》印刷成功。它是中国第一本由激光照排技术完成的图书,标志着中国图书出版自此告别了铅字,印刷术从火与铅的时代过渡到计算机电与光的时代。

今天,丹丹就为大家讲述这部传奇之作背后的红色故事。

文物展示

《伍豪之剑》的由来

1980年1月,《人民日报》发表了一篇关于中国革命中一段插曲的连载故事,使读者耳目一新。在这家一向比较严肃的党报历史上,这是从来没有过的事情。这篇故事一共刊登了15期(从1月1日到21日),标题十分醒目——《伍豪之剑》。伍豪不是别人,就是周恩来。

1927年中国爆发了内战。当时环境险恶,革命者不得不化名进行活动。周恩来在他长期革命生涯中用过许多化名。学生时代,他用过伍豪、飞飞和翔宇等笔名;1927年到1931年,他在上海领导反对国民党的地下斗争期间,化名冠生和周少山。在第三次国内革命战争,即1946年到1949年的解放战争期间,周恩来化名胡必成。但是,在周恩来的所有化名中,伍豪最有名。

在我党早期隐蔽战线上,周恩来建立的中央特科,因战果显赫而荣获“伍豪之剑”(周恩来曾化名伍豪)的美誉。这就是这部书书名的由来。

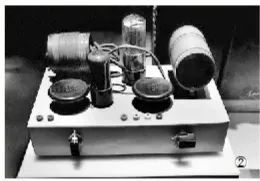

中共隐蔽战线上使用过的机要小电台

《伍豪之剑》详细叙述了当时在上海的党中央担任军委书记的周恩来对敌人进行反击的经过,他召开了军事会议,制订了行动计划。他的警卫员——一个精通武术的神枪手和另一名助手奉命执行剪除叛徒的任务。隔不多久,身穿长袍、戴着眼镜的周恩来出现在市内一家作为联络据点的古玩店内,他等到最后几个顾客离开后关上了店门。助手向他报告,任务已经完成,他提醒所有在场的人,共产党历来反对恐怖行动,但对这种血债累累的叛徒,不予凌厉之击,何以发展革命!

这部书可以帮助读者了解周恩来作为党的领导人和组织者是如何同白色恐怖作斗争的——勇敢、镇定、机智,必要时也是毫不留情的。它还说明,为了党的利益,他完全不顾个人安危,将生死置之度外。从他在广州和上海的年代里,以及后来他代表共产党常驻重庆,再次成为国民党暗杀的对象时,都一再表现出他这种英勇无畏的品格。

隐蔽战线上的周恩来

在中国共产党艰苦漫长的斗争历程中,隐蔽战线上的战斗为夺取革命胜利起到了重大作用。鲜为人知的是,周恩来就是这条战线的主要创始人和杰出统帅。

南昌起义前的周恩来

隐蔽工作的成功尝试

八一南昌起义

1927年7月15日,汪精卫继蒋介石之后公开背叛革命,向中国共产党人和革命群众举起了屠刀。7月24日,中央临时常委会决定对国民党反动派予以坚决反击,在南昌进行革命武装起义,组建了以周恩来为书记,恽代英、李立三、彭湃为委员的中共前敌委员会。这是一项关乎共产党命运前途的重大决策,不允许泄露丝毫消息,周恩来特别注重从源头上严格控制情报的知晓范围。7月25日,周恩来从武汉动身前往九江。临走之际,他对妻子邓颖超守口如瓶。邓颖超后来回忆:“周恩来直到要离开武汉的时候,在晚饭前后才告诉我,他当晚就要动身去九江。去干啥,待多久,什么也没有讲,我对保密已成习惯,什么也没有问。当时,大敌当前,大家都满腔仇恨。我们只是在无言中紧紧握手告别……后来还是看了国民党的报纸,才知道发生了南昌起义。”

南昌起义前的周恩来和邓颖超

7月27日,周恩来在陈赓等人护送下,经九江秘密抵达南昌,当晚下榻在花园角2号的一处寓所,与先到南昌做起义准备工作的朱德会合。

周恩来深知,军队中党的组织是极其秘密的,为保证战斗隐蔽性之目的,他进行了严密细致的部署,即便在起义的前两天,会场依然保持着高度警戒。7月30日下午2时左右,在百花洲畔一栋教学楼内的第十一军第二十四师师部,叶挺召集营长级以上军官开会,会场是临时布置的,远处有卫兵站岗警戒,任何闲人一律不许进去。同时,驻扎在子固路江西省圣公会的宏道中学和教堂内的第二十军指挥部,贺龙也召开团长级以上军官会议。而获悉南昌起义计划后的团、营级军官,同样也严守机密。

命令是隐蔽而逐级向下传达的,连级干部直到队伍出发前才接到战斗任务,当他们得知准备南昌起义这一惊天动地的消息后,大家仅剩下一件心事,就是盘算着何时把任务传达给排长、班长和战士。7月31日下午,时任南昌起义革命委员会警卫队班长的粟裕,才接到“擦拭武器、补充弹药、整装待发”的命令。天黑之后,战士全副武装在宿营地待命,坐在背包上私下嘀咕:要打仗了吧!跟谁打呢?是人家打我们,还是我们打人家呢?恰巧周恩来路过战士身旁,他停留了一会儿对大家说:“同志们,要准备打仗了,怕不怕?”大家齐答:“不怕!”周恩来接着说:“好!这次打仗,我们是有完全胜利把握的,你们准备接受光荣的任务吧!”

8月1日凌晨两点,南昌起义各部队按预先侦察好的方向目标,对没有准备的敌军采取突袭,敌人惊慌失措,迅速瓦解,这些行动与周恩来领导下的出色情报保密工作息息相关,从策略上保证了南昌起义的发动和成功。

创建专门的工作机构

“中央特科”

1927年9月,中共中央机关迁往上海。这里既是帝国主义侵略中国的重要基地,又是反革命势力的大本营。面对反动当局的严密搜捕和血腥屠杀的残酷局面,要把国民党统治下广大地区的党组织保存下来极其困难,要使它得到巩固和发展更是举步维艰。周恩来深刻地认识到,必须创建专门的工作机构,他向党中央建议成立“中央特科”。

中央特科以原武汉中央军委特务工作科的李强等同志为骨干,又吸收了上海地下党的一些同志,由周恩来亲自指挥。这个机构的主要任务是收集情报,惩办叛徒营救同志,打击敌人,保卫中央机关的安全。周恩来对中央特科的建立、发展、完善及一系列活动倾注了大量心血,制定了一整套的政策和原则,并注重实践历练。

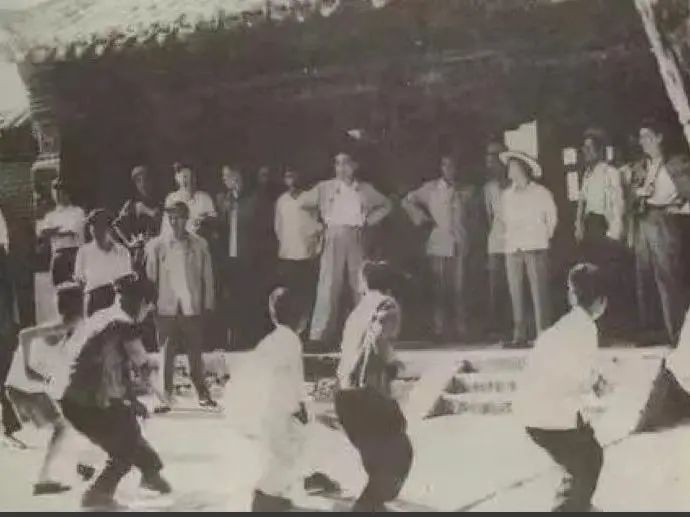

周恩来亲自指导警卫队训练

在周恩来领导下,中央特科根据工作需要逐步建立了各有分工又密切合作的四个科:总务科,情报科,行动科,无线电通讯科。周恩来是决策人,日常工作则由顾顺章负责,向忠发挂名。也就是说“周恩来是特委的灵魂、决策者”。

在实际对敌工作中,周恩来亲自指导中央特科在国民党专业反共领导机构中建立了强有力的反间谍关系。如深得陈立夫、张道藩信任的“大红人”,后被陈立夫正式任命为国民党中央驻沪特派员的杨登瀛。再如国民党上海警备司令部的政治密查员宋再生,也是中央特科安置在敌人内部的反间谍人员,曾协助陈赓处决了两个企图向敌人告密抓捕李立三等人的奸细和叛徒。中共中央在上海期间,周恩来领导的中央特科隐蔽战线发挥了无可替代的巨大作用。

1931年4月24日,中央特科负责人顾顺章在武汉被捕后立即叛变投敌。他长期负责党中央机关的保卫工作,对党的秘密工作情况十分熟悉。接到顾顺章叛变的消息之后,周恩来临危不惧,他当机立断、有条不紊地作安排,迅速采取了一系列紧急措施:销毁机要文件;将党的主要负责人迅速转移并采取严密的保卫措施;他们的秘书中凡可能为顾顺章所认识的都做调动;将一切顾顺章所熟悉的、可能成为其侦察目标的干部尽快转移到安全地区或调离等等。在周恩来严密部署下,当天夜里,中共中央、江苏省委和共产国际远东局的机关全部转移。周恩来率领中央特科夜以继日地战斗,终于赶在敌人前面打了个漂亮的时间差,使敌人处处扑空,企图一网打尽中国共产党地下组织的阴谋被彻底粉碎。

周恩来关于隐蔽战线的批示

党的隐蔽战线包括情报、机构、通讯等方面工作,是一门高度科学的斗争艺术,不仅要从宏观把握战略层面,还要周密考察每一个战术环节,甚至具体到每个细节。在八一南昌起义、创建“中央特科”等重要历史事件中,周恩来精心策划、呕心沥血,充分发挥隐蔽战线在不同历史时期和特定历史场景的独特作用,从而在对敌斗争中建立了不朽功勋。