华夏热土,每一抔都有温度;凡人故事,每一段都藏甘苦。

编者按

华夏热土,每一抔都有温度;凡人故事,每一段都藏甘苦。【中国梦365个故事】短片,深入到许多不为大家熟知的行业,采集到许多鲜为人知的故事,用365个故事,讲述365个中国梦。让我们通过这些动人的故事共同致敬那些撼动人心的精神力量。

“他是那座城市的真正主人。那时城市里河水初涨,人头攒动,舟行如矢。他闭上眼睛的那一刻,感到自己仿佛端坐到了一条船的船头,在河水中顺流而下,内心感到一种超越时空的自由,就像浸入一份永恒的幸福,永远不愿醒来。”

翻开祝勇的著作《在故宫揭秘》,这段话立刻吸引了我。10月10日,故宫博物院建院100周年,已经开展的“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”中,《清明上河图》正在展出。我想,看完这本书再去看展,肯定会有不一样的感受吧。

祝勇老师的文字,总是能细腻、精准地带人走入那些遥远的历史人物的内心世界,让你就像戴上了VR眼镜,穿越到历史长河中那些特定的时空中。

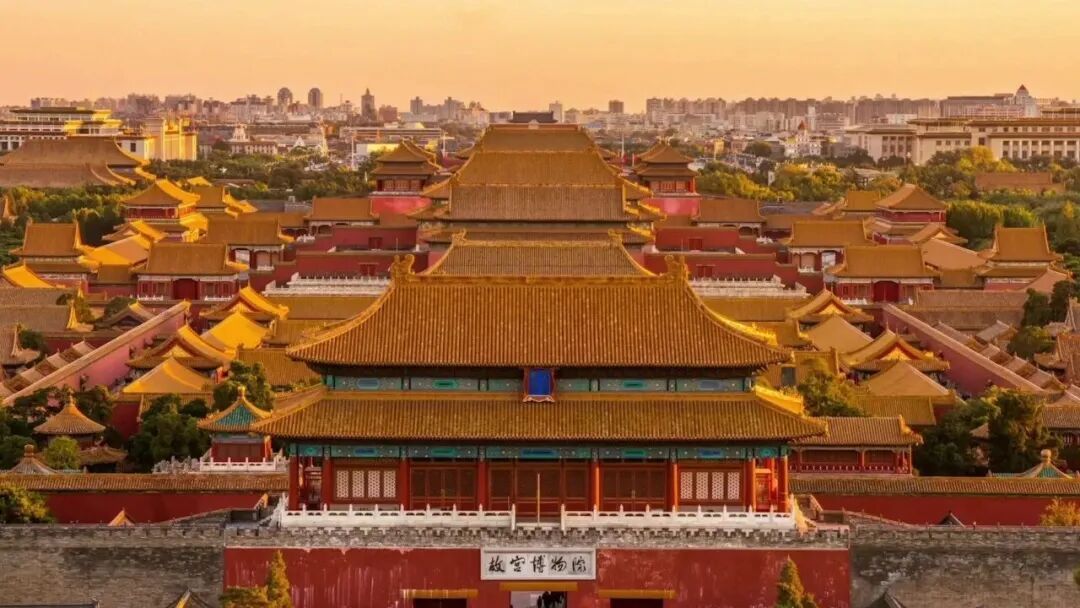

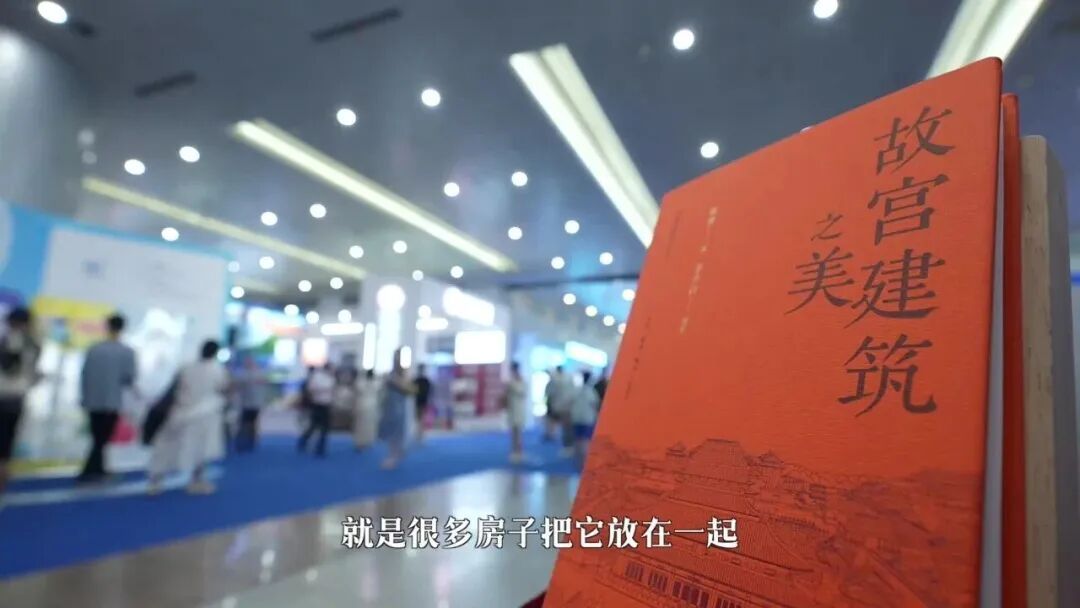

拍摄祝勇老师,是从武汉书展《故宫建筑之美》作者见面会开始的。作为故宫博物院研究馆员、故宫文化传播研究所所长,祝勇老师这样讲解那座世界上现存规模最大、保存最完整的木结构古代宫殿建筑群:“它不是简单地像有些人讲的,就是很多房子放在一起,它就显得壮观了,不是这样。它存在着一种节奏上的变化,就像音乐一样。”

祝勇对故宫着迷,就是从故宫的建筑开始的。

从旁观者到“故宫人”

1971年,祝勇第一次走进故宫,那时他只有三岁。他记得家里曾有一张那时他在故宫的留影。后来他意识到,那时的故宫正在为尼克松访华做准备,它即将成为我国的一个外交舞台。祝勇谈到这里的时候,让我感觉他与故宫的缘分还挺神奇,这也算是见证了故宫成长的一个特殊时刻吧。“故宫是一个生命体,它是活的,它在不断变化。”祝勇曾这样描述他对故宫的感受。

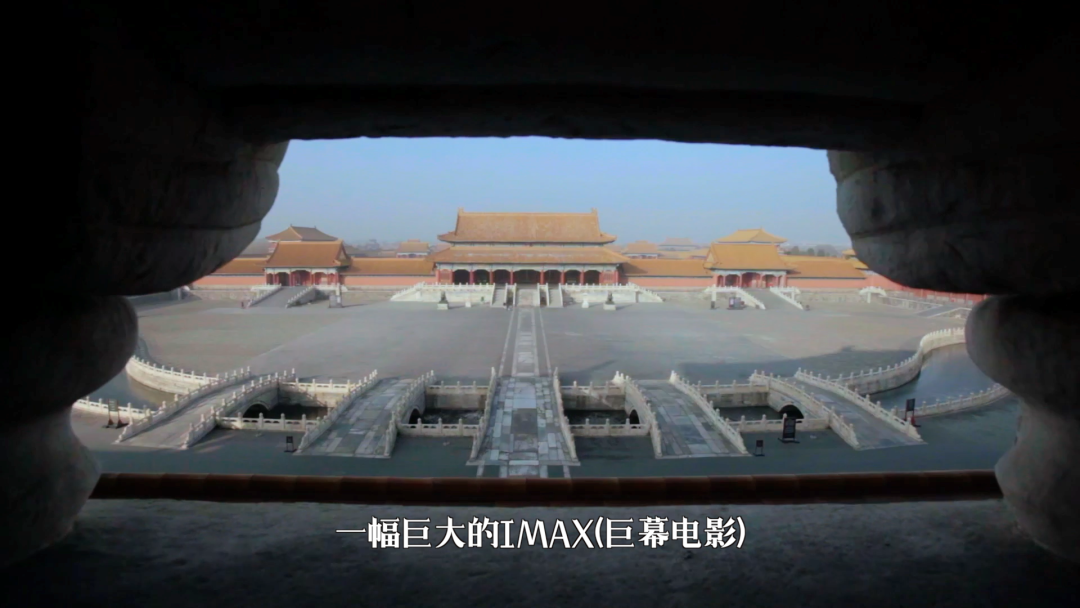

来北京读大学后,祝勇被北京深厚的历史文化底蕴吸引,他走进胡同,也走进紫禁城,最初吸引他的是这座典型的中国古代建筑群的宏大与灵动。不同于西方的单体建筑,紫禁城让置身其中的人有一种一步一景的奇妙感觉。“太和门的门开着,它就像一个取景框一样,后面的太和殿就像一幅画一样,一幅巨大的IMAX(巨幕电影)。然后你上台阶,在走的过程中,太和殿是动的,不同建筑之间、人和建筑之间,有一种关系存在。”这样的体验,吸引着祝勇一次次走进紫禁城,那些沉默的宫殿仿佛向他诉说着什么。

2005年出版的《旧宫殿》是祝勇书写故宫的第一本书,全书以紫禁城建筑群为载体,通过火、血、宫殿等意象串联起了明代永乐年间的权力斗争,剖析了朱棣夺权事件及其引发的政治变迁。这本书被称为“融合了散文、小说及历史研究的跨文体实验”、“新散文运动”的代表性文本,获得了中国作家协会郭沫若散文奖。对于当时的一个青年作家,故宫赋予的灵感,让他有勇气去挑战传统的书写。

这种从宏大叙事到个体视角的转变,也正是我们想要在短片中捕捉的脉络。

2003年,时任故宫博物院院长的郑欣淼提出“故宫学”的概念。2011年,故宫学研究所成立,祝勇被郑欣淼院长引入故宫学研究所。当祝勇成为故宫里的工作人员,他获得了观察故宫的独特视角——不是游客的匆匆一瞥,而是居住者的从容凝视。

故宫人的故宫

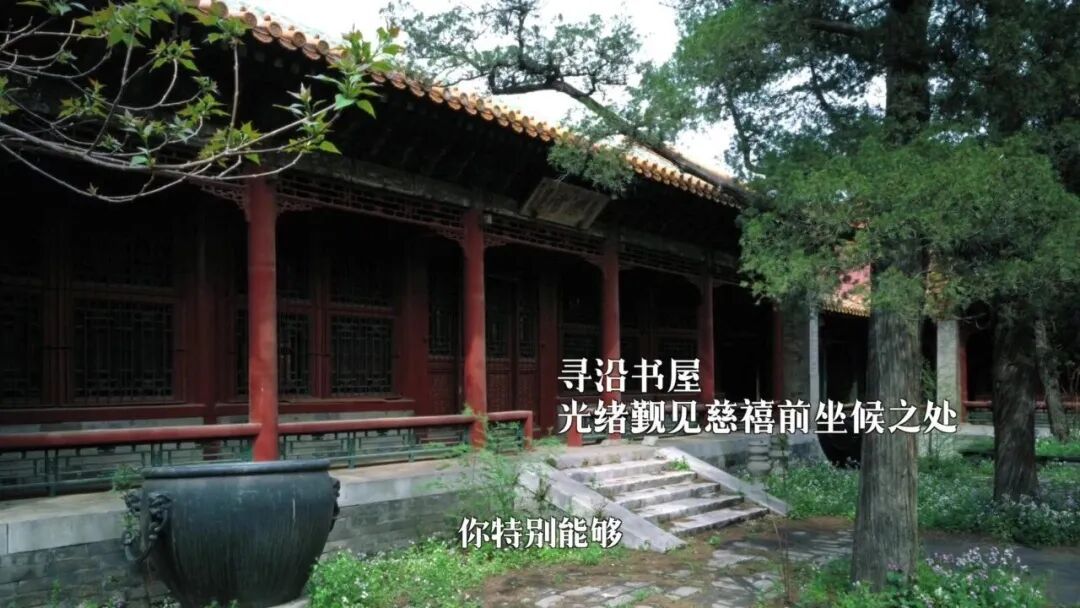

采访中,当祝勇说到他在故宫中溜达,“无意间走入寻沿书屋的院落,猛地心头一惊时,空气仿佛凝固了。”我仿佛看到他站在寻沿书屋前,而光绪此时正在书屋内坐候。历史在那一刻被打通,那不只是一座建筑,而是一个依然呼吸着的历史现场。这样的历史现场,从此频繁地出现在祝勇的笔下。“我在这里面工作、游走,感觉是在跟一个600多岁高龄的历史老人对话。”

紫禁城600多年的风霜雪雨、日升日落是否都一样?

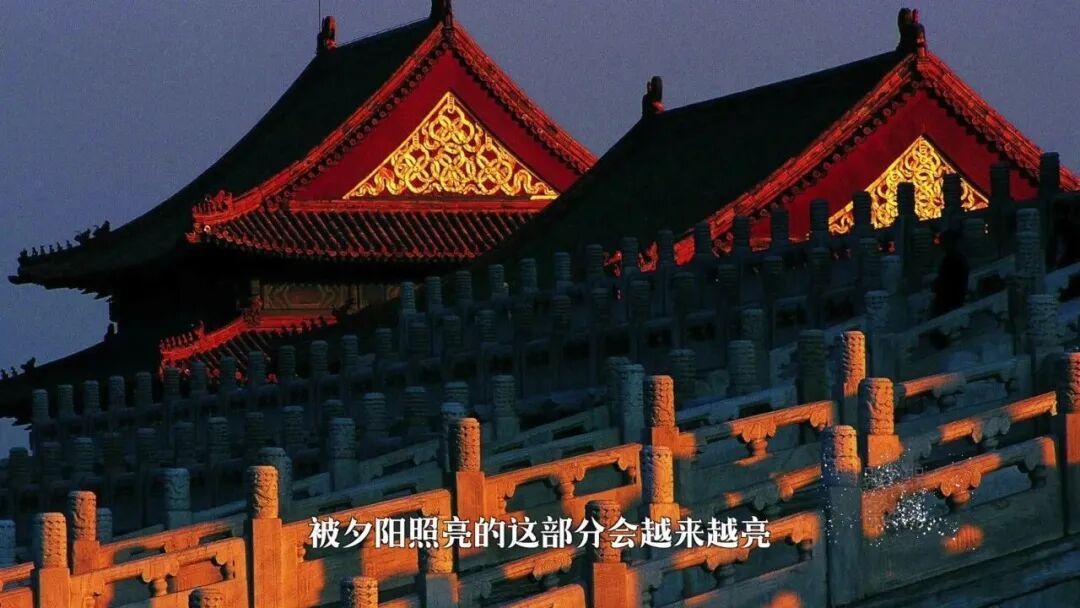

祝勇尤其喜欢下班时的故宫,当太阳越来越低,天色由浅蓝变成深蓝,由深蓝变成黑蓝,一件有趣的事发生了——大殿建筑上鎏金的部分,被夕阳照亮,而且越来越亮,在暮色天空的衬托之下,就像放幻灯一样。“只有在这个时候,你才能感觉到建筑鎏金的那个漂亮,但只是很短暂的一个时间。”

对于历史的长河来说,很多人和事都只是瞬间而已。截至2024年底,故宫博物院的藏品数量超过195万件(套),时间跨度从新石器时代开始,每一件藏品都可以打开一个历史的瞬间,每一个瞬间都是灿烂中华文明的印记。“每一方面都是一个很渊深的知识的海洋,你自己真的是一个猛子扎进去就不见影子了,每一个题都是无底洞。”祝勇总是感叹,“故宫是写不完的”。

书写即守护

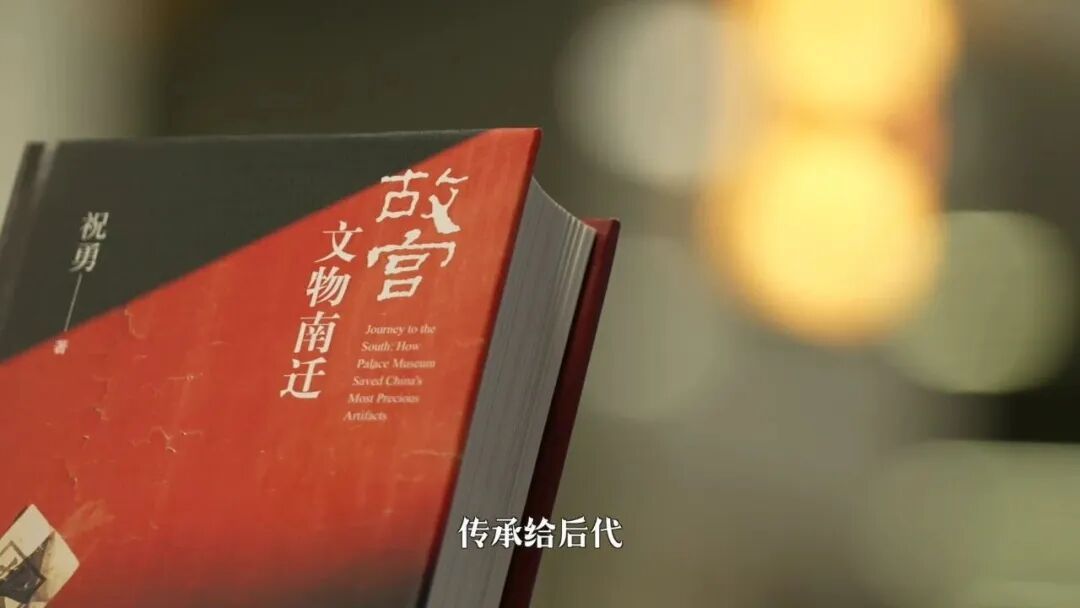

在有限的3分钟内,我们特意保留了祝勇讲述故宫文物南迁的部分。这或许是观众不那么熟悉的故事——1933年,为保护国宝免遭日寇劫掠,故宫博物院开启了世界文物史上规模最大、历时最久、行程最长的文物大迁徙——文物南迁。

上万箱文物,10余年颠沛,数万里山河,故宫人头顶炮火,以血肉之躯守护国宝。人在,国宝在,动乱中,有故宫人为之献出生命。直到1945年抗战胜利,文物得到妥善管护,故宫人创造了战争环境下保护人类文化遗产的奇迹。

祝勇用非虚构文学作品《故宫文物南迁》、长篇小说《国宝》两部力作向人们再现了那段历史。他重走当时文物南迁路线,找寻当时的亲历者,将故宫人在“文化抗战”中的艰难与坚守用细腻的笔触显影出来。

“故宫学研究所把我调过来,我想他们的本意有可能是让我多写一些相关论文,但是我觉得特别遗憾,特别惭愧,我论文写得很少,我都是用我这样的一个方式,接近于文学的这样的一个方式去表达我对故宫的认知和理解。”祝勇说。

这样的书写又何尝不是一种守护和传承呢?在与故宫的朝夕相伴中,祝勇用数百万的文字,为读者搭建起了一座穿越历史、深入读懂故宫的桥梁。

来源:“BRTV 中国梦365个故事”微信公众号