24小时的“贴身管家”,智能穿戴设备让您的生活更自律了吗?_北京时间

科技,让我们的生活在悄然之间发生着变化。智能穿戴设备,凭借极具生活化的使用场景,正逐渐成为各年龄用户的选择。智能手环,智能手表更是从陪伴生活的时尚单品向全天候健康监测领域延伸,成为离我们每一个人最近的“可以感知到的科技”。“智行京城,慧享生活”系列报道第一期,让我们跟随北京交通广播记者,感受“24小时管家”的“贴心”服务。

科技,让我们的生活在悄然之间发生着变化。智能穿戴设备,凭借极具生活化的使用场景,正逐渐成为各年龄用户的选择。智能手环,智能手表更是从陪伴生活的时尚单品向全天候健康监测领域延伸,成为离我们每一个人最近的“可以感知到的科技”。“智行京城,慧享生活”系列报道第一期,让我们跟随北京交通广播记者,感受“24小时管家”的“贴心”服务。

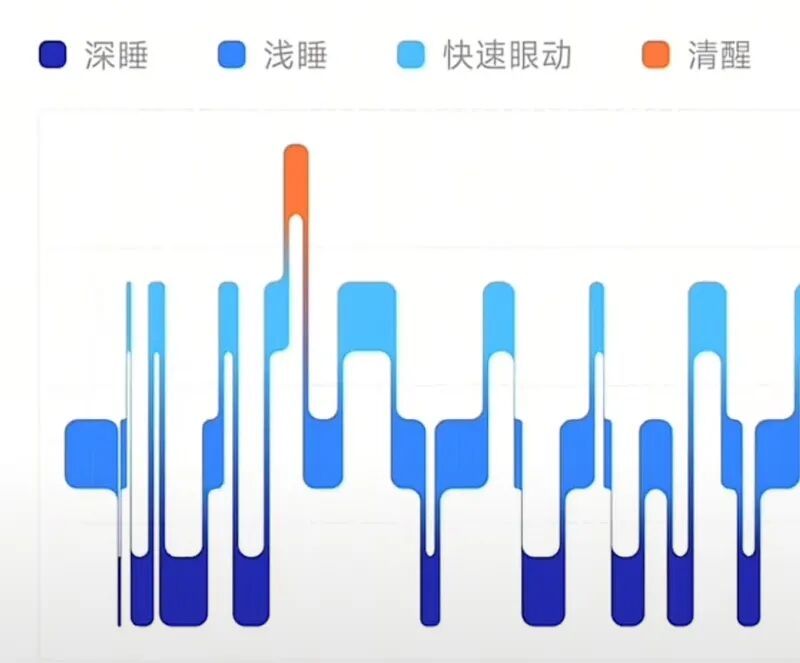

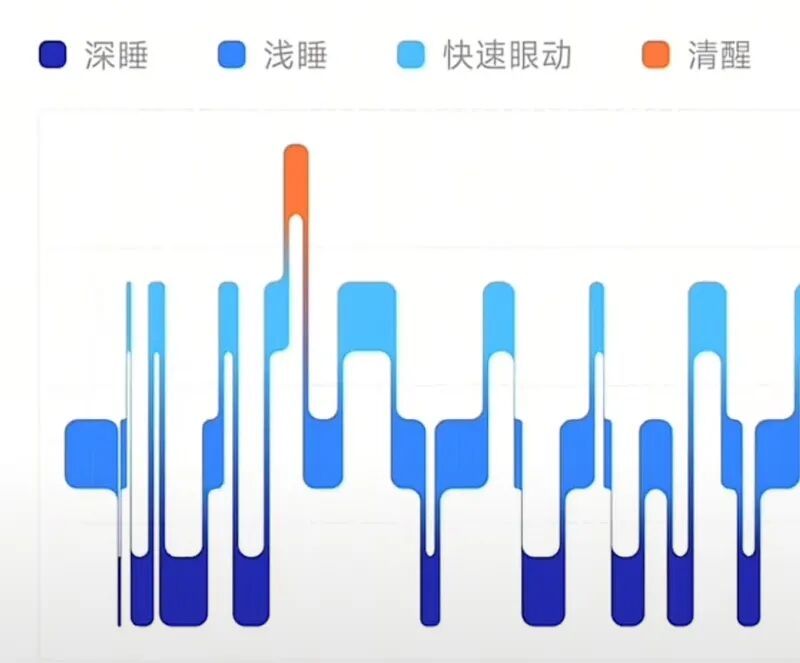

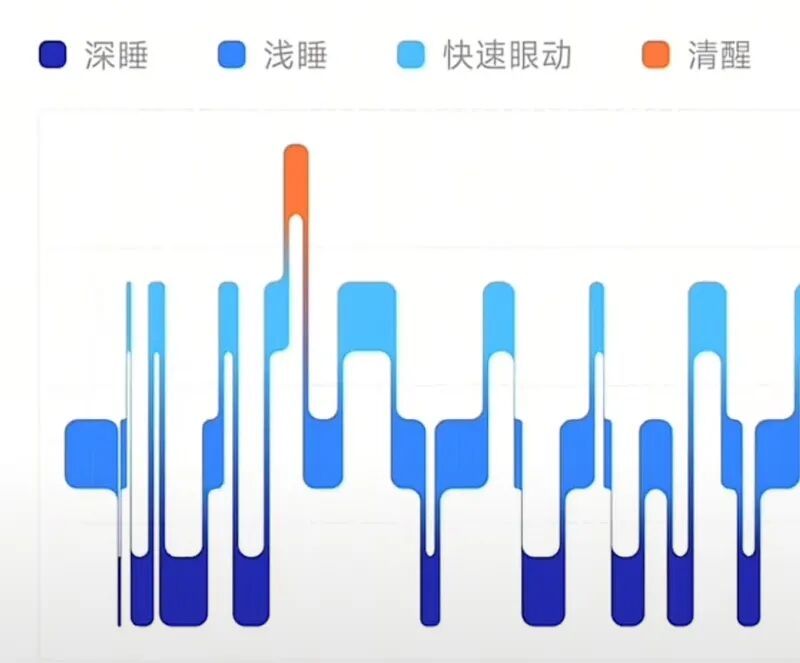

失眠,是令当下不少年轻人纠结难耐的一大健康问题,如果有个“人”能提醒你该钻进被窝,并在你醒来后对你今晚的睡眠质量提出改善建议,甚至还能数清楚你一晚上醒了几次,或许让睡眠变得规律一些也并不是一件“难如登天”的事情了吧。正在大三就读的康同学便带着这样的想法,请来了专属于自己的这位“睡眠管家”——智能手表。

康同学:大概在一个月左右吧,因为我本身是一个睡眠质量比较差(的人),我当时买这个手表其实更多的作用于我睡眠的一个监测。在这一个月之间,我还经常去翻看我每天的数据的一个变化。就比如说我的睡眠质量,也可能是心理作用啊,睡眠质量的话可能会比之前有所改善。我觉得数据它可能就是之前的睡眠时间较短,然后到现在的这样变好的数据,可能是给我一个正向的反馈。

睡眠质量监测图/网络资料

除了睡眠质量之外,智能手表还能够凭借自身硬件做到监测用户的“压力指数”,这让每天忙于学业的康同学能够试着放下负担,给自己几分钟的“放松窗口期”,关注一下自己的情绪。

康同学:我也有下这个压力指数的软件,但是我觉得其实它影响的因素很多,就可能,比如说我有时候心率过高,也会成为它觉得压力过高的一个因素,所以说可能有时候,比如说我在快走的时候,或者说在慢跑的时候,就可能有一些活动之后,我的身体的这种,不管是呼吸啊,或者这种有变化的时候,它也会提醒我压力过高,但其实可能在当下我是一个非常开心的状态吧,所以说我觉得这种数据,给自己一个心理作用以及心理暗示就可以了。

某款智能手表压力指数监测示例/网络资料

毕业于体育院校的李先生常年有着运动的习惯,即便毕业参加工作以来也坚持着每天跑步,手腕上的智能手表成为了他的“贴身教练”,随着时间的推移,也为李先生攒下了足以让他感知到自身进步的“独家数据”。

李先生:几乎是整天全在戴,很少摘下来,除了充电跟洗澡吧,大概有个1年到2年,有很多数据量。从运动方面来说的话,主要就是看心率,其他方面就是看一个睡眠质量,血氧啊,血压的一个趋势,从一定程度上来说,它能反映一个变化趋势吧。具体到细节上可能不是这么准,但是你的心率高低它是可以体现出来的,这个关乎到整个身体的能量消耗吧,还有运动的强度。

对于智能穿戴设备,李先生表示,如果能够加入更多与用户生活息息相关的功能,更能随时随地了解自身情况,在安全方面增添更多的保障,或许会有更多人愿意接受智能穿戴设备。

李先生:一个是体温但是这个功能可能已经实现了。体温其实对大众来说是一个比较关注的一个点,尤其是像一些小的发烧感冒这种,从体温上都可以看出来。还有一个就是可以跟其他设备的一个联动,可以再深入一些。之前是看过一个新闻,有一个人开车,手表就是预警他心脏可能出现什么问题了,他会跟车互联, 然后去把车停在路边,这种是对安全有一个很大的保障的。

运动场景下的智能手表/记者摄制

智能手表监测到的健康风险真的能够帮助用户及时发现,及时就医吗?中日友好医院康复医学科主任江山表示,在过往的诊断过程中,佩戴智能手表的患者可以更加及时的发现身体的异常。

江山主任:我们是康复科,其实接触的很多都是一些心脑血管疾病的患者。很多患者跟我描述的时候,他们戴手表的时候会发现提示什么心律不齐呀,或者是疑似房颤呀,他们过来就诊,从而发现有一些阵发性的房颤,有效的及时的进行了一些相应的治疗,预防了脑卒中,我觉得这个还是它的一个作用的。

可以长期佩戴的智能手表在日常生活中,让只能通过医疗仪器获得的数据成为24小时全天候守护,江山主任表示,这对患者的治疗具有积极意义。

江山主任:它从长期来讲,对你的一个监测,它还是有一定的规律的,患者不可能天天在医院待着,医院的一些设备也不可能长时间戴着,这些呢,就是给你的身体提供一个很长期的一个数据,我觉得对于治疗来讲是非常有意义的,但是一定要结合我们临床的检查结果。

运动过程中通过智能手表关注身体情况/网络资料

针对手表监测到的压力指数,江山主任表示,引起智能手表识别到压力过载的原因需要辩证看待。

江山主任:比如说你是看球看得很兴奋,还是工作压力引起来的心率的一个变化呢?它也无法预测。所以这个呢其实只能作为一个提醒的工具,但不是一个确诊你是不是压力过大呀,这样的一个精神心理领域的一个评估功能。我觉得这个还不是有一定的依据,我觉得这个要谨慎的看待它这个结果。

江山主任表示,对于处于康复期的患者,佩戴智能手表在未来或许能够成为保护个人身体健康安全的长久陪伴方式。

江山主任:对于我们康复科来讲,我们可以通过佩戴式的一些工具,可以测这个患者,比如说他的一个步态啊、肌力的大小啊、还有关节活动度的大小啊。这些对于老年人来讲,可以预测他的跌倒风险。这些都是非常有用的。

作为用户,我们该如何对智能穿戴设备监测到的数据有正确的认识?小米集团可穿戴规划运营部总监雷晓晨工程师表示:

雷晓晨:(穿戴设备)定位的话,首先它要兼顾一些生活上的一些场景,而不是做一个医疗器械。所以它的平衡可能是现有设备能够采集哪些健康数据,来去进行一个完善和健康管理。然后同时呢,也要保证这种体验性的一个问题。

为什么我们现在说是可以作为一种参考或者信任呢?它也有一个定位,比如说你是拿它做诊断,还是拿它进行风险筛查,诊断的话可能就需要回到医院,这个是一个合规的问题。如果从医疗仪器的准确度质量纬度衡量,我们也是有国家药监局的认证,医疗器械的证书,这个是完全没有问题的,因为也是一个国家对于药品或者是这种医疗器械做监管的一个统一的质量评估报告吧。

雷晓晨表示,在技术层面,小米智能手表部分产品与目前的医疗设备之间存在相似性,拥有担当好“健康管家”的专业能力。

雷晓晨:技术呢可能我们现在有几种,比如是像心率呢我们基本就是通过这种PPG这种技术进行监测。然后心电的话,我们其实完全也是跟目前已有的医疗器械是一样的。都是用ECG方式进行监测,可能我们现在是单导心电为主,可能多导的话目前没有。所以呢可能很多技术是跟医疗器械有相似的,但是也会有些不同。

智能穿戴设备作为健康风险筛查的设备,同样需要在“内功”,也就是算法上与医疗领域接轨,未来还会有更大的潜力空间。雷晓晨说:

雷晓晨:目前的话我们的穿戴设备会有一个自有的一个算法,去做信号这种处理,来进行一个呈现。但它大部分也是依托于,比如说我们的这种医疗的常识,和这种人体的规律,以及现在医疗器械之前的一些原理机制。而不是穿戴设备凭空去想象一种(算法)。但是我们也看到一个未来的趋势,我们现在穿戴设备越来越普及,可能未来也会出现一些目前医疗器械无法去监测的一些疾病。或者无法监测的一些情况,也都有一些想象空间。

通过智能手表监测血压/网络资料

对于智能穿戴设备未来的技术突破,雷晓晨认为,消费者更关注的疾病,将会是团队下一步尝试突破的重点。

雷晓晨:其实我们之前也思考过这个问题,一个是消费者更关注哪些疾病,就是假如说血糖的话,我们可能目前没有能力,但我们也会去尝试,因为科学处于一个不断变化当中,所以的话,人群比较大的,人群比较关注的问题我们会去尝试。然后另外一个方向呢,我们也会去尝试一些,比如说我们这种穿戴设备有一个属性就是它可以连续监测或者是这种趋势变化。这些趋势变化反映哪些疾病或哪些问题可能更擅长一些,这个我们可能是会重点考虑一些点。

AI可能是一个比较好的方向了,比如AI跟健康怎么结合,或者跟这种智能穿戴设备怎么结合,是一个比较好的问题,然后再去突破。刚才其实也提到血糖的问题,我们怎么去把这种有创的,然后通过无创的形式进行一个显示或者进行处理,也是我们要去突破的一个技术方向和难点吧。

从运动监测到健康守护,智能穿戴设备用科技的温度,让健康管理变得简单而高效,让更多人养成了主动关注自身健康的习惯。再忙也要照顾好自己,每一个人都值得被看见,小巧的智能穿戴设备承载着守护的力量,为美好生活,注入安心与底气。

您平时有穿戴智能设备的习惯吗?

大伙一起聊聊吧

(转载请注明本文来源及记者、编辑等信息)

内容来源:北京交通广播记者高川洲

编辑:北城

值班主编:彭菲

监制:车水

科技,让我们的生活在悄然之间发生着变化。智能穿戴设备,凭借极具生活化的使用场景,正逐渐成为各年龄用户的选择。智能手环,智能手表更是从陪伴生活的时尚单品向全天候健康监测领域延伸,成为离我们每一个人最近的“可以感知到的科技”。“智行京城,慧享生活”系列报道第一期,让我们跟随北京交通广播记者,感受“24小时管家”的“贴心”服务。

科技,让我们的生活在悄然之间发生着变化。智能穿戴设备,凭借极具生活化的使用场景,正逐渐成为各年龄用户的选择。智能手环,智能手表更是从陪伴生活的时尚单品向全天候健康监测领域延伸,成为离我们每一个人最近的“可以感知到的科技”。“智行京城,慧享生活”系列报道第一期,让我们跟随北京交通广播记者,感受“24小时管家”的“贴心”服务。

失眠,是令当下不少年轻人纠结难耐的一大健康问题,如果有个“人”能提醒你该钻进被窝,并在你醒来后对你今晚的睡眠质量提出改善建议,甚至还能数清楚你一晚上醒了几次,或许让睡眠变得规律一些也并不是一件“难如登天”的事情了吧。正在大三就读的康同学便带着这样的想法,请来了专属于自己的这位“睡眠管家”——智能手表。

康同学:大概在一个月左右吧,因为我本身是一个睡眠质量比较差(的人),我当时买这个手表其实更多的作用于我睡眠的一个监测。在这一个月之间,我还经常去翻看我每天的数据的一个变化。就比如说我的睡眠质量,也可能是心理作用啊,睡眠质量的话可能会比之前有所改善。我觉得数据它可能就是之前的睡眠时间较短,然后到现在的这样变好的数据,可能是给我一个正向的反馈。

睡眠质量监测图/网络资料

除了睡眠质量之外,智能手表还能够凭借自身硬件做到监测用户的“压力指数”,这让每天忙于学业的康同学能够试着放下负担,给自己几分钟的“放松窗口期”,关注一下自己的情绪。

康同学:我也有下这个压力指数的软件,但是我觉得其实它影响的因素很多,就可能,比如说我有时候心率过高,也会成为它觉得压力过高的一个因素,所以说可能有时候,比如说我在快走的时候,或者说在慢跑的时候,就可能有一些活动之后,我的身体的这种,不管是呼吸啊,或者这种有变化的时候,它也会提醒我压力过高,但其实可能在当下我是一个非常开心的状态吧,所以说我觉得这种数据,给自己一个心理作用以及心理暗示就可以了。

某款智能手表压力指数监测示例/网络资料

毕业于体育院校的李先生常年有着运动的习惯,即便毕业参加工作以来也坚持着每天跑步,手腕上的智能手表成为了他的“贴身教练”,随着时间的推移,也为李先生攒下了足以让他感知到自身进步的“独家数据”。

李先生:几乎是整天全在戴,很少摘下来,除了充电跟洗澡吧,大概有个1年到2年,有很多数据量。从运动方面来说的话,主要就是看心率,其他方面就是看一个睡眠质量,血氧啊,血压的一个趋势,从一定程度上来说,它能反映一个变化趋势吧。具体到细节上可能不是这么准,但是你的心率高低它是可以体现出来的,这个关乎到整个身体的能量消耗吧,还有运动的强度。

对于智能穿戴设备,李先生表示,如果能够加入更多与用户生活息息相关的功能,更能随时随地了解自身情况,在安全方面增添更多的保障,或许会有更多人愿意接受智能穿戴设备。

李先生:一个是体温但是这个功能可能已经实现了。体温其实对大众来说是一个比较关注的一个点,尤其是像一些小的发烧感冒这种,从体温上都可以看出来。还有一个就是可以跟其他设备的一个联动,可以再深入一些。之前是看过一个新闻,有一个人开车,手表就是预警他心脏可能出现什么问题了,他会跟车互联, 然后去把车停在路边,这种是对安全有一个很大的保障的。

运动场景下的智能手表/记者摄制

智能手表监测到的健康风险真的能够帮助用户及时发现,及时就医吗?中日友好医院康复医学科主任江山表示,在过往的诊断过程中,佩戴智能手表的患者可以更加及时的发现身体的异常。

江山主任:我们是康复科,其实接触的很多都是一些心脑血管疾病的患者。很多患者跟我描述的时候,他们戴手表的时候会发现提示什么心律不齐呀,或者是疑似房颤呀,他们过来就诊,从而发现有一些阵发性的房颤,有效的及时的进行了一些相应的治疗,预防了脑卒中,我觉得这个还是它的一个作用的。

可以长期佩戴的智能手表在日常生活中,让只能通过医疗仪器获得的数据成为24小时全天候守护,江山主任表示,这对患者的治疗具有积极意义。

江山主任:它从长期来讲,对你的一个监测,它还是有一定的规律的,患者不可能天天在医院待着,医院的一些设备也不可能长时间戴着,这些呢,就是给你的身体提供一个很长期的一个数据,我觉得对于治疗来讲是非常有意义的,但是一定要结合我们临床的检查结果。

运动过程中通过智能手表关注身体情况/网络资料

针对手表监测到的压力指数,江山主任表示,引起智能手表识别到压力过载的原因需要辩证看待。

江山主任:比如说你是看球看得很兴奋,还是工作压力引起来的心率的一个变化呢?它也无法预测。所以这个呢其实只能作为一个提醒的工具,但不是一个确诊你是不是压力过大呀,这样的一个精神心理领域的一个评估功能。我觉得这个还不是有一定的依据,我觉得这个要谨慎的看待它这个结果。

江山主任表示,对于处于康复期的患者,佩戴智能手表在未来或许能够成为保护个人身体健康安全的长久陪伴方式。

江山主任:对于我们康复科来讲,我们可以通过佩戴式的一些工具,可以测这个患者,比如说他的一个步态啊、肌力的大小啊、还有关节活动度的大小啊。这些对于老年人来讲,可以预测他的跌倒风险。这些都是非常有用的。

作为用户,我们该如何对智能穿戴设备监测到的数据有正确的认识?小米集团可穿戴规划运营部总监雷晓晨工程师表示:

雷晓晨:(穿戴设备)定位的话,首先它要兼顾一些生活上的一些场景,而不是做一个医疗器械。所以它的平衡可能是现有设备能够采集哪些健康数据,来去进行一个完善和健康管理。然后同时呢,也要保证这种体验性的一个问题。

为什么我们现在说是可以作为一种参考或者信任呢?它也有一个定位,比如说你是拿它做诊断,还是拿它进行风险筛查,诊断的话可能就需要回到医院,这个是一个合规的问题。如果从医疗仪器的准确度质量纬度衡量,我们也是有国家药监局的认证,医疗器械的证书,这个是完全没有问题的,因为也是一个国家对于药品或者是这种医疗器械做监管的一个统一的质量评估报告吧。

雷晓晨表示,在技术层面,小米智能手表部分产品与目前的医疗设备之间存在相似性,拥有担当好“健康管家”的专业能力。

雷晓晨:技术呢可能我们现在有几种,比如是像心率呢我们基本就是通过这种PPG这种技术进行监测。然后心电的话,我们其实完全也是跟目前已有的医疗器械是一样的。都是用ECG方式进行监测,可能我们现在是单导心电为主,可能多导的话目前没有。所以呢可能很多技术是跟医疗器械有相似的,但是也会有些不同。

智能穿戴设备作为健康风险筛查的设备,同样需要在“内功”,也就是算法上与医疗领域接轨,未来还会有更大的潜力空间。雷晓晨说:

雷晓晨:目前的话我们的穿戴设备会有一个自有的一个算法,去做信号这种处理,来进行一个呈现。但它大部分也是依托于,比如说我们的这种医疗的常识,和这种人体的规律,以及现在医疗器械之前的一些原理机制。而不是穿戴设备凭空去想象一种(算法)。但是我们也看到一个未来的趋势,我们现在穿戴设备越来越普及,可能未来也会出现一些目前医疗器械无法去监测的一些疾病。或者无法监测的一些情况,也都有一些想象空间。

通过智能手表监测血压/网络资料

对于智能穿戴设备未来的技术突破,雷晓晨认为,消费者更关注的疾病,将会是团队下一步尝试突破的重点。

雷晓晨:其实我们之前也思考过这个问题,一个是消费者更关注哪些疾病,就是假如说血糖的话,我们可能目前没有能力,但我们也会去尝试,因为科学处于一个不断变化当中,所以的话,人群比较大的,人群比较关注的问题我们会去尝试。然后另外一个方向呢,我们也会去尝试一些,比如说我们这种穿戴设备有一个属性就是它可以连续监测或者是这种趋势变化。这些趋势变化反映哪些疾病或哪些问题可能更擅长一些,这个我们可能是会重点考虑一些点。

AI可能是一个比较好的方向了,比如AI跟健康怎么结合,或者跟这种智能穿戴设备怎么结合,是一个比较好的问题,然后再去突破。刚才其实也提到血糖的问题,我们怎么去把这种有创的,然后通过无创的形式进行一个显示或者进行处理,也是我们要去突破的一个技术方向和难点吧。

从运动监测到健康守护,智能穿戴设备用科技的温度,让健康管理变得简单而高效,让更多人养成了主动关注自身健康的习惯。再忙也要照顾好自己,每一个人都值得被看见,小巧的智能穿戴设备承载着守护的力量,为美好生活,注入安心与底气。

您平时有穿戴智能设备的习惯吗?

大伙一起聊聊吧

(转载请注明本文来源及记者、编辑等信息)

内容来源:北京交通广播记者高川洲

编辑:北城

值班主编:彭菲

监制:车水