电影讲述的是大提琴演奏家失业后,为了生计,入行当了一名入殓师,在克服了对于逝者的恐惧以及欺瞒亲友的心路历程之后,主人公决定认真投入这份工作,电影中有一句经典台词道出了入殓师的“工匠精神”:“当你做某件事的时候,要跟他建立起一种难割难舍...

(北京时间记者 陈越绮 独家综述)如果说盘点一下2016年的热词,那么“工匠精神”一定是其中之一。年初,一部名为《我在故宫修文物》的纪录片,在某视频网站上着实火了一把。如今它也被搬上了大银幕拍成了电影,但是让小编心塞的是这部口碑极佳的纪录片,却在变身为电影时把一手好牌打得有些烂。

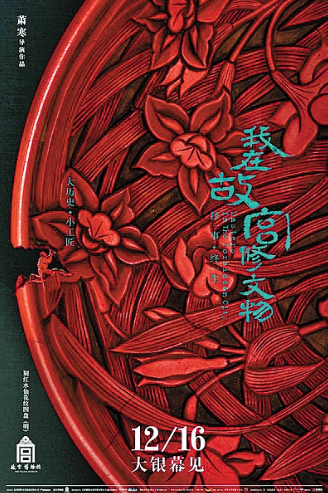

《我在故宫修文物》电影海报

11月初,《我在故宫修文物》召开新闻发布会宣布定档,导演萧寒说:“受限于电视版的时长和内容,我们有更多压箱底的珍宝与私藏攒在手心里迫不及待的想要跟你们共享。”但真正呈现在大荧幕上的故事和电视版相比并没有多出特别让人惊喜的地方。大量镜头和纪录片版重复,将原有的素材压缩进90分钟里,剪辑碎片化所产生的空间跳跃成了最大的问题。上一个镜头是北京飞厦门的机场显示屏,下一个镜头转到了故宫红墙内……小编有点摸不着头脑。

另外,电影中增加了一些风景空镜,以及十分讨喜的“故宫猫”镜头,电影展现的画面更加生活化,增加了足球比赛、故宫竞走健身等。根据之前电视版观众的反应,保留大家反响强烈的镜头在情理之中,但是大量的移焦以及推拉镜头所展现出的风景并没有太多实际价值,最终把修复文物的镜头拆分得支离破碎。

故宫猫

整部电影最出彩的部分当属电影海报,仔细看会发现,海报上的每件文物都会有裂痕的存在,电影海报精巧地把工匠的身形融入到这些文物中,这才是别具匠心。

《我在故宫修文物》电影海报

不可否认,纪录片走进院线本身就已经很不容易了,专注“工匠精神”的初衷让人心生敬意。但慢节奏的故事并不等于琐碎,有很多看似枯燥的故事也可以让观众看得两个小时不眨眼。说到这,就不得不提日本这个国家,日本匠人对于“工匠精神”的体现可谓淋漓尽致。

提及慢节奏和“工匠精神”,小编第一时间想到的便是《编舟记》这部闷片,闷到头上长草可以和慢羊羊做朋友的那种,但是就是这样一部闷片却能让人老老实实地看完。

《编舟记》海报

故事很简单,四个人编词典,一编就是十八年。电影开头就平淡如白开水,出版社辞书编辑部的老编辑荒木要退休了,调来一个本在销售部门不被上司待见且极度内向不善言辞的马缔光也。故事随着主人公马缔加入了编撰新词典《大渡海》的工作徐徐展开,整个电影的节奏就像潺潺流水,不疾不徐,主人公日复一日重复搜集词条的工作,其中穿插着自己和房东孙女渐生情愫终于携手的情节。

《编舟记》剧照

整部电影节奏非常缓慢,有如涓涓细流但情节并不琐碎,正是这样缓慢的节奏才诠释出了词典的厚重——“词语的海洋浩瀚无边,词典是那片大海中的一叶扁舟,人类靠着这叶名为词典的扁舟航海,找寻最能表达自己心情的言语。那是找到独一无二的奇迹,献给想与人关联期望渡过浩淼大海人们的词典,那就是《大渡海》。”

电影拍摄用的是35mm胶片,满满的复古感在开头难有吸引力,但看到最后却是沉淀下来的崇敬,没有夸张的情节和过分的苦难,主人公在搜集词条中成长,十八年做一件事,耐心和时间会结出最后的硕果。

《编舟记》剧照

提到“工匠精神”,还会想到一部奥斯卡获奖影片——《入殓师》。电影讲述的是大提琴演奏家失业后,为了生计,入行当了一名入殓师,在克服了对于逝者的恐惧以及欺瞒亲友的心路历程之后,主人公决定认真投入这份工作,电影中有一句经典台词道出了入殓师的“工匠精神”:“当你做某件事的时候,要跟他建立起一种难割难舍的情结,不要拒绝它,要把他看成是有生命、有灵气的生命体,要用心跟他沟通。”

《入殓师》剧照

同样是讲述一份职业,讲述“工匠精神”的纪录片和电影还有很多,坚守在破败车站的《铁道员》,北京大杂院里的《剃头匠》,以及《大国工匠》里“8双劳动的手”……很多人认为工匠是一种机械重复的工作者,但其实,“工匠”意味深远,他所代表的是一个时代的气质,与坚定、踏实、精益求精相连。“工匠”无关他人的眼光,耗尽心力穷尽一生只为一项事业,不是每个职业都像超人拯救世界那么热闹,但把每个职业做好了就会像超人拯救世界一样令人起敬。

虽然电影版《我在故宫修文物》远不及当初纪录片上线时那么惊艳,但依然要向“工匠精神”致敬。相比口碑扑街还打着“文化输出”旗号的电影《长城》,小编还是更愿意在故宫的美景里感受“中国文化”。