北京市东城规划分局委托北京市城市规划设计研究院编制东四南历史文化街区的保护规划,赵幸也因此来到史家胡同展开对建筑和居民的调研,在这个过程中他们对这条胡同产生了感情,跟基层政府建立了相互信任的合作关系,在规划完成之后她和同事们也应邀继续...

保护不仅仅是请来规划师编制一个保护规划,如何让规划落地才是真正的难题。拥有几百年历史的史家胡同里来了规划师,但这次做完了规划之后他们却不走了,他们协助基层政府和社区居民建立协会、改造院落、制定居民公约、记录口述史,用多方资源给这条古老的胡同输入新鲜血液,也希望它能自主造血,重焕新生。

过往路人在欣赏胡同口述史

赵幸是北京市城市规划设计院的规划师,她另一个名字「龟姐」更经常出现在微博和微信里和圈外的公众聊聊每个人身边的规划。作为大院里长大的北京人,她觉得胡同让自己有一种与生俱来的归属感,但是作为一个专门做旧城保护的规划师,她深知胡同没有我们想象得那么美好:没有私密感,几十户人合居一个大杂院,人均面积有时只有几平米;没有厕所,每天早上端着尿盆去公共厕所;本地居民流失,收入水平稍高的居民都会搬出去把房子出租……

即使原本的胡同变得有些面目全非,生活在这里的人们还是坚强而自豪地活着,他们爱讲这里几百年的历史、几代人的生活、数不清的名人轶事,更多人专程从世界各地来北京看胡同、感受胡同,甚至包括英国皇室。2010年,英国王储慈善基金会(中国)选择了史家胡同24号,建成了第一个展示胡同文化的博物馆——史家博物馆,威廉王子的到来也让史家胡同又一次热闹了起来,专家、学者、整个社会都讨论了起来,建完博物馆之后怎么能让胡同的保护不是一阵热闹而已?

规划师们想给胡同寻找一条出路。

“我们想通过一些小的项目一点点探索,等这个模式比较成熟的时候可以给政府提供一些自下而上的经验,甚至其他历史街区都可以将这个模式复制下去。

2011年,北京市东城规划分局委托北京市城市规划设计研究院编制东四南历史文化街区的保护规划,赵幸也因此来到史家胡同展开对建筑和居民的调研,在这个过程中他们对这条胡同产生了感情,跟基层政府建立了相互信任的合作关系,在规划完成之后她和同事们也应邀继续跟踪这个街区的保护更新。「从我们规划院的角度来说,也希望我们的保护规划能够落地,真正地改善居民生活,保护风貌。」赵幸说。

尽管现在有了保护规划,但胡同里边破坏其实还在继续,有些院子的产权单位没有保护的知识,所谓的「保护」成了「保护性破坏」。赵幸的切入点是小规模的微更新,不谈政策,就聊当下:在历史街区已经不走大拆大建路子的情况下,我们能做什么?

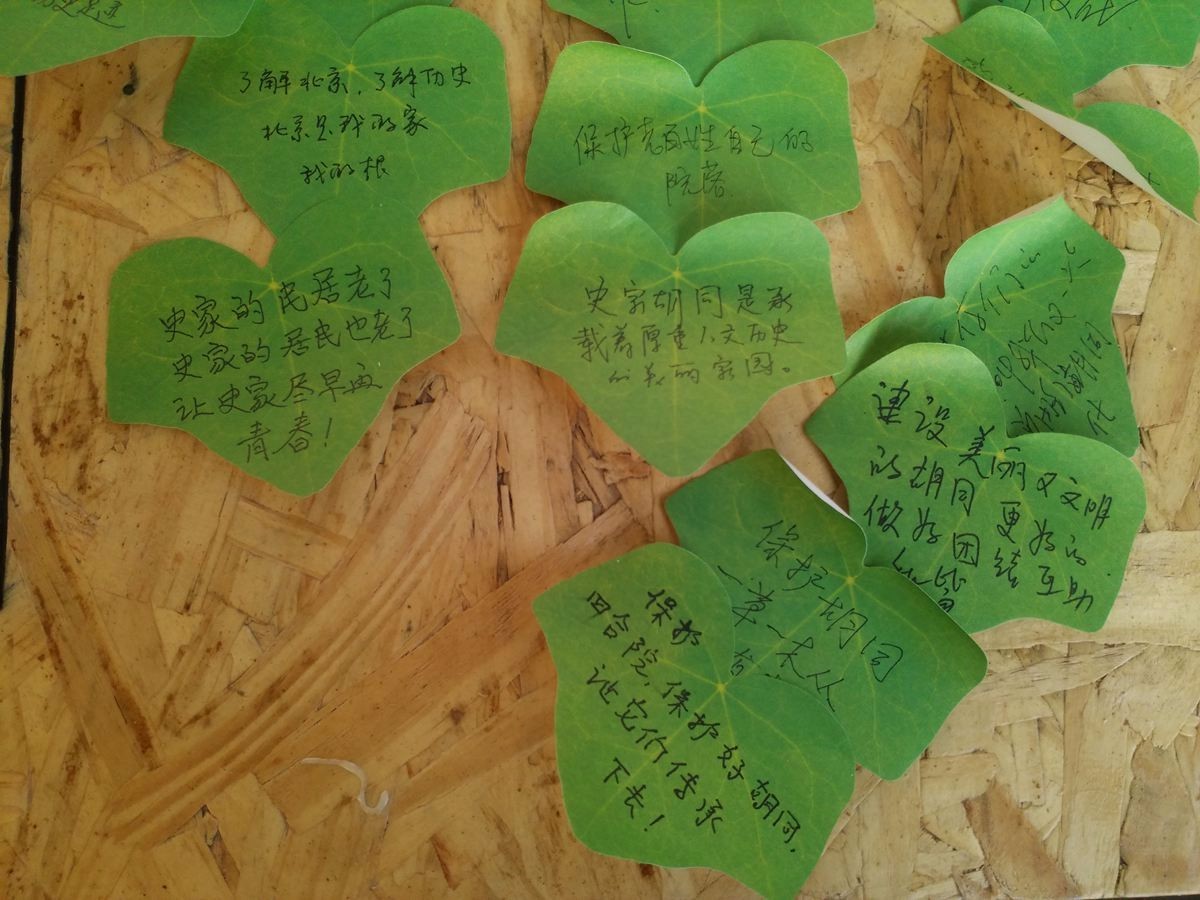

居民们在叶子上写下对胡同的寄语

规划师、街道政府、社区居民、专家学者、产权单位、企业一拍即合,以此为契机建立起了史家胡同风貌保护协会,筹集资金、调动资源,不仅包括物质空间的改善,也包括让居民认识到保护的价值、调动居民发挥自己的力量自发地保护。「史家胡同它本身自己的条件比较好,居民素质高,这些居民是有一定参与社区建设的意愿,也愿意去保护自己住的这个地方。」赵幸说,「另一方面其实我们也知道,每年政府的各种部门都是有经费的,但是之前就是刷墙、安装空调铁罩子这样的方式,这些钱其实可以用在居民更需要、更刀刃儿的地方。我们想通过一些小的项目一点点探索,等这个模式比较成熟的时候可以给政府提供一些自下而上的经验,甚至其他历史街区的相关问题都可以将这个模式复制下去。」

花小钱,干小事,史家胡同就先从一个小院里的一扇垂花门开始了。一扇破败的垂花门,不仅是风貌破坏,更严重的是安全问题,但是这个垂花门所在房子的主管单位并没有足够的资金可以按照风貌保护的标准进行修缮,如果按照惯例,很可能为了应付居民的投诉只是随便钉几下甚至直接拆掉,但这一次,会有新的可能。

“我们做项目,不是为了就是把这个房子修的好看,我们是希望这个过程能够让居民能参与进来,我们希望这个过程本身是有价值的,我们每做一个院,这个院它可能会有一个长期良性的维护机制能够延续下去。

胡同的特色就是四合院,但是现在的四合院却变成了大杂院,这家的垃圾堵在那家的门口,树下乘凉的地方变成了杂物堆,四合院没了院,而住在杂院里的老人拄着那个助步器连胡同都出不去,有的低洼院下雨的时候水直接漫进屋子里,能积到小腿肚子那么深。

改造前院子的走道和大门

史家胡同风貌保护协会发起的项目之一就叫 「咱们的院子」,对四合院的改造不仅是锦上添花也是雪中送炭,希望能够重新找回四合院的公共空间,让在院里生活了好几十年的居民们能够以更舒适体面的方式生活。史家胡同风貌保护协会和社区一起在东四南历史文化街区的七条主要胡同各选了一个试点,协调了设计师、志愿者帮着居民重新规划利用院落公共空间。

市政工程专家为地下管线改造出谋划策

协会、居委会、设计师入院调查

施工队负责人和居民协商细部改造方式

由于这是公益项目,所以居民特别配合,「如果是政府来发起的,他们会提很多额外要求,但是我们是以公益组织、志愿者身份出现的,并且跟他们平等沟通,老北京的居民们有里儿有面儿,对我们都很尊重和理解。」赵幸笑着说。但是她也没想到,一个多做的阳光板就让居民的态度发生了180 度的变化。

在施工之前每次都会专门开一个居民的动员会,在会上讨论如何设计,要做什么,为什么这么做讲清楚,并让每户居民都要签字。「但是施工过程中,经常会比方说做到一半的时候,居民忽然就不同意要这么做。或者是这户居民看见那户居民做了一个东西,然后他也要做,就会有居民自己向施工队提出修改设计的要求,施工队没这个意识,就答应了,一答应就坏了,对门就不干了。本来是大家有一个共识、有一个平衡的,

前柺棒4号院动工前居民全体会

项目启动前的动员会

「咱们的院子」这个项目其实希望的是让居民的关系更融洽,变成「咱们」,于是等这个项目完成之后协会又组织召开了一个总结会,「一方面想跟大家一块回顾一下这个过程,想要感谢的、想要解释的、想给建议的,也包括一些甚至很狗血的插曲,让大家说开,咱们这个项目一开始就是一起讨论,那最后也要有个好结束,善始善终。」赵幸说,除了解开居民心里的疙瘩,志愿者们还有另一个担忧:做完之后院子会不会又开始堆满杂物回到过去。于是在总结会上,每个院子都由居民自己定一个「小院公约」,这就是小院自己的规矩,大家都来主动遵守。

「我们做项目,不是为了就是把这个房子修的好看,我们是希望这个过程能够让居民参与进来,以前政府其实也做了低洼院改造之类的修缮项目,但并不太和居民商量,施工队直接过来修,走了以后居民该怎样还怎样。我们希望项目的过程本身是有价值的,我们每做一个院,这个院它可能会有一个长期良性的维护机制能够延续下去,包括他对周围的邻居可能也会有比较好的影响。」赵幸说,「等这一批试点做完,我们可能也会开放项目让居民自己申请,我们会提申请要求,比方说自觉地先清出去垃圾、或者是必须百分之八十以上的居民同意签字等等,居民按照居民自己的意愿寻求我们的帮助。」

“我们要把每个普通人在这曾经生活过的记忆能够留下来,其实每一个普通人在这生活的痕迹,加起来才是一个历史街区完整的历史。我们也希望通过这个过程,能够让居民形成更强的归属感和凝聚力。

协会和社区在史家博物馆经常举办「胡同茶馆」的茶话会,请居民过来围着一些圆桌喝点茶、吃点点心,同时大家一起聊聊最关心的问题,一开始居民都说「没想法,」聊开了以后居民觉得胡同最大的问题是:邻里情淡了。

胡同故事会现场

「这种大杂院的生活挺多人都很怀念,搁在十几二十年前。大家基本上都住在一个院里,都是一个单位分的房子,谁家没葱了都直接上隔壁那家借,我们家做好饺子就端到邻居家过去一起吃,院里面小孩一块疯一块玩,特别融洽。但是现在这种单位的体制被打破了,很多家庭条件好一点的搬出去了把房子租给外人,又或者是大家换到不同的单位,条件好的条件差的就没那么有共同语言了,家家户户自己安了防盗门了,不像以前互相很信任,所以居民其实就觉得这种邻里情的淡漠有点让他们失望。」赵幸说。

以前住四合院是什么样?怎么解决现在史家胡同的问题?居民们提出来想定个「公约」,开了若干次的茶话会以后,这个公约的内容逐渐细化,初步修改完毕后,大家共同推选孟宪波、张屹然两位文笔好的社区居民为代表,对公约条目的文字进行进一步的整理、美化,并将翻译为中英文双语,之后发给社区里边每家每户,提进一步修改意见。赵幸笑着说史家胡同里「卧虎藏龙」,她说:「这里有外交部的家属院,所以有一位我们请的居民其实是外交部翻译,我们就说您能不能把我们这个公约也翻一下呢?不过我们的公约特别语化、人情味,并不是很官方、刻板的比如两家孩子打架大人要先管自己遛狗要把狗屎捡起来,所以让这位平时在翻译国际公约的居民把这些街里街坊的话翻译成英文,还真是特别有意思。」

现在史家公约已经钉在了胡同的墙上,无论是游客还是居民大家走过去的时候都能看见,「我们也专门给居民搞了一个签约仪式,让大家都去上面签名,因为我们希望把这个事尽可能搞得比较有仪式感,让居民能重视起来、为自己感到骄傲。现在它也变成了史家胡同邻里之间的道德准则。」赵幸说。

除了制定公约,志愿者团队还编写了胡同口述史。这件事情开始只是史家胡同本身有一个居民就是首都师范大学历史系的学生,他自己在做访谈、收集口述史的素材,而当协会听说这件事之后,觉得应该有更多的人来帮助他。赵幸说:「我们希望它不是一个自己闷头做的学生成果,其实我们做口述史的意义,是希望能找到大家的共同记忆,能让更多居民参与进来。我们编的不是这种胡同的‘正史’,我们要把每个普通人在这曾经生活过的记忆能够留下来,其实每一个普通人在这生活的痕迹,加起来才是一个历史街区完整的历史。我们也希望通过这个过程,能够让居民形成更强的归属感和凝聚力。」

北京林业大学、北京工业大学等几所高校的学生加入了进来,和当地卧虎藏龙的街坊邻居聊天,记录他们的故事。赵幸印象最深的是「石雕未解之谜」。在史家胡同的胡同口,有一个又像狗又像狮子的一个小石雕,有人传说那个地方以前是狗神庙,所以大家都说那个雕塑是一只狗,这个地方供奉的就是狗神。「这种东西在档案里怎么查得到呢?你只能是去搜集居民自己的老照片,或者是听每家老人去讲回忆。」赵幸说,「志愿者去跟居民聊的过程中,有好多居民就一口咬定说那就是个狗,但是有的居民就说印象里以前这个庙还有的时候两边应该各一只这种石雕,而且是石狮子。结果其中一户居民的手里边就找到了照片,发现就是狮子,文革的时候脑袋被剁掉了就看不出来是什么了。大家就像侦破一样,从居民口中的故事里发现线索。」

居民分享自己的胡同记忆

在北京国际设计周上,口述史也专门办了一场小展览,其中有一张「认知地图」,这条胡同里面哪个门里边住过谁、有什么故事、居民是怎样说的,都在地图上。在口述史的发布会「胡同故事会」上,居民、高校学生一起分享自己的故事,和大家聊起来每个人在这生活的记忆。「我们让每一个参加的人在一个像小树叶的贴纸上面写下来对胡同未来的一些寄语,我记得有一个人写说,史家胡同老了,史家胡同居民也老了,希望我们的胡同未来可以重现青春。」赵幸说。

“作为参与了各种‘非主流规划’工作的规划师,赵幸希望借助史家胡同这个地方能够让北京的责任规划师制度落实下去。

作为参与了各种「非主流规划」工作的规划师,赵幸希望借助史家胡同这个地方能够让北京的责任规划师制度落实下去。

作为参与了各种「非主流规划」工作的规划师,赵幸希望借助史家胡同这个地方能够让北京的责任规划师制度落实下去。多年来北京市规划委和规划院一直努力尝试建立责任规划师制度,规划院更是派出他们这些专业规划师以志愿者的身份全程参与街区事务,对史家胡同风貌保护协会的工作给予支持。目前他们和居民也建立起了信任,希望居民能和自己经常见到、彼此能叫得上名字、有什么事大家都愿意说愿意听。「责任规划师如果进到某个街道的话,其实应该跟街道建立充分的信任和合作关系,从各个角度协助基层政府工作,使政府工作与规划理念、居民需求更契合。在这过程中各方都可以商量着来,我们可以从规划、建筑的角度作出引导、推动项目,甚至以第三方的身份帮助政府和居民之间建立更好的关系,这是一个长期跟踪与合作的过程。」赵幸说,「比方说从今年开始我们希望能在史家胡同这有一个固定办公地点,比如每周有一天会在这,居民如果有问题可以那天随时来找到我们,我们也了解每家每户的情况、社会关系,在协调一些事的时候也会更得心应手一些。」

怎样让协会长期运作下去,是下一步的难题。赵幸希望这个好不容易搭起来的平台能搭得更扎实一点。「之前都是以志愿者的形式在做,我们也希望能建立起更正式、稳定的合作关系,让协会有长期的外力支撑。」赵幸说,「同时我们是希望这个协会也能激发出社区的内生力量,让居民以及街道社区里面的一些相关的专职人员开始建立起这种多方合作、社会参与的工作意识,找到一些居民里边的苗子,把他变成真正的居民意见领袖,组建起各司其职的社区居民组织。这样的话等到一定时间史家胡同这个地方就有一套完整的、可以自己良性循环的机制。」

■

文字版权归本刊所有,欢迎转发

如需转载请与本刊联系

欢迎投稿 投稿邮箱:sunyue@ingen.net.cn