以象征手法寄寓历史关怀——水墨画《永生——皖南事变1941.1.14》_北京时间

画面中的新四军战士如山崖般铸成,具有不可撼动的力量,同时画面中血淋淋的刺刀,表情痛苦的新四军战士,暗示了在皖南事变中国民党以残忍的手段所做出令人“亲者痛,仇者快”的行为,两侧飞起的象征和平与希望的白鸽更突出血淋淋的事实:作品没有过多情...

抗日战争爆发后,国共两党实现了第二次合作。1937年10月,南方八省边界地区的红军和游击队改编为国民革命军陆军新编第四军,叶挺任军长,项英为副军长。新四军开赴华中敌后,奋起抗日,立下了赫赫战功。然而,国民党顽固派对共产党领导的这支人民武装十分嫉恨,千方百计地加以限制打击,甚至阴谋使用武力予以消灭。

1941年1月4日,新四军军部及所属皖南部队9000余人移师北上。6日行至泾县茂林地区,突然遭到预先埋伏的国民党7个师8万余人的包围袭击。在双方兵力悬殊的情况下,新四军将士奋勇拼杀,血战七昼夜,终因弹尽粮绝,除2000余人突围外,一部分被打散,大部分壮烈牺牲和被俘。军长叶挺在同国民党谈判时被扣押,政治部主任袁国平牺牲,副军长项英、副参谋长周子昆在突围中被叛徒杀害。17日,蒋介石反诬新四军“叛变”,宣布取消新四军番号,声称将叶挺交给“军法审判”。这就是震惊中外的皖南事变。

在重庆,周恩来向国民党当局提出严重抗议,并在《新华日报》发表哀悼新四军将士的悼词:“为江南死国难者志哀!”“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急?”这满含悲愤的悼词,产生了震撼人心的力量,深刻揭露了皖南事变的真相。事变后,共产党的正义自卫立场得到了各界人士、民主党派的同情和支持。国民党当局在政治上陷于空前孤立的形势,不得不收敛其反共活动。经过这场暴风雨的洗礼,中国共产党在人民心目中的地位更高了,成为坚持团结抗战的中流砥柱。

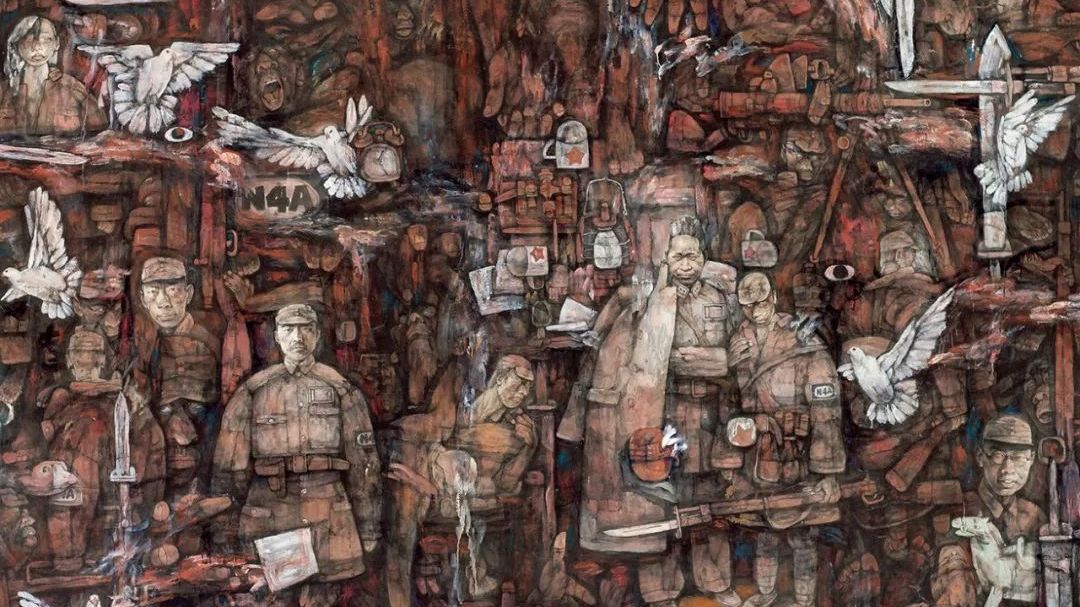

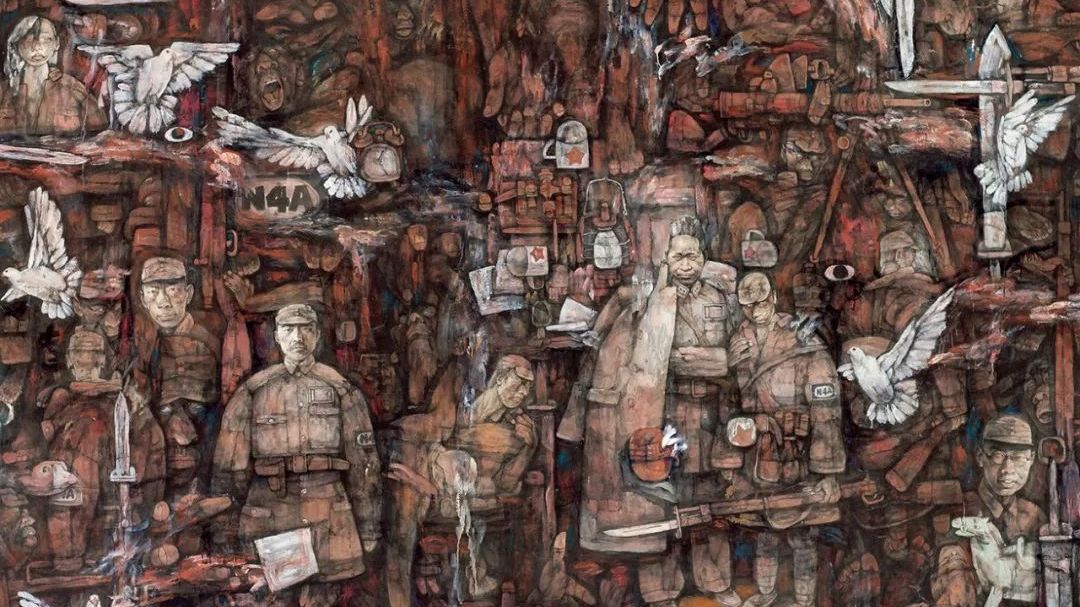

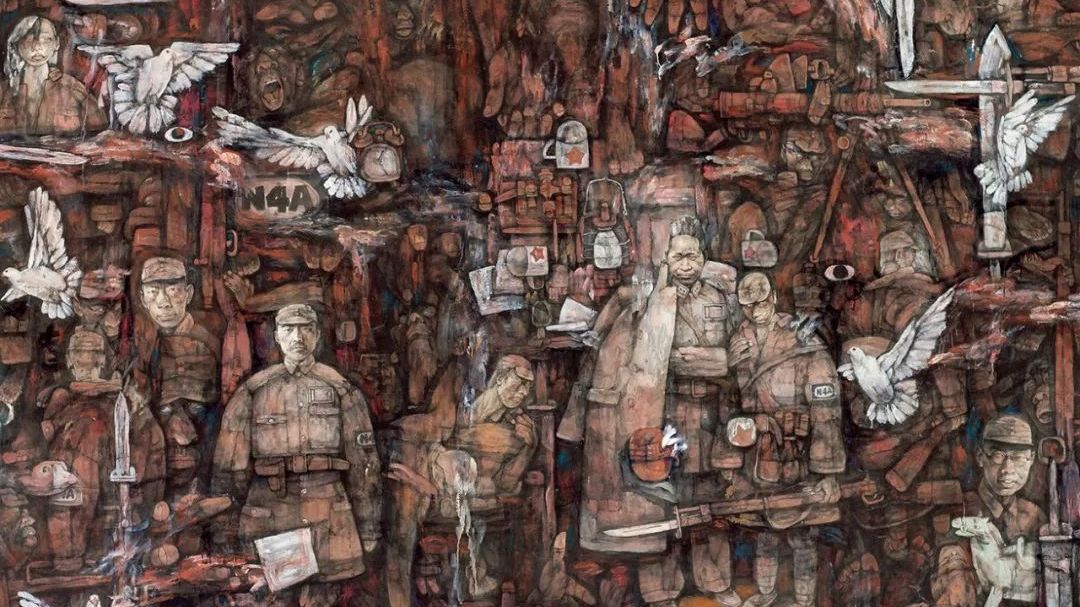

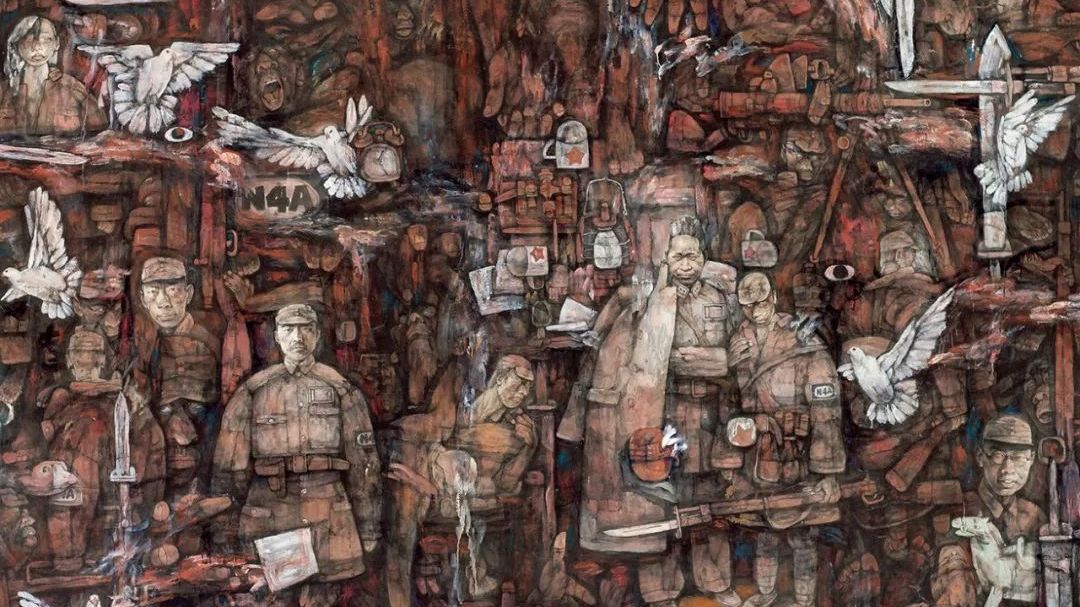

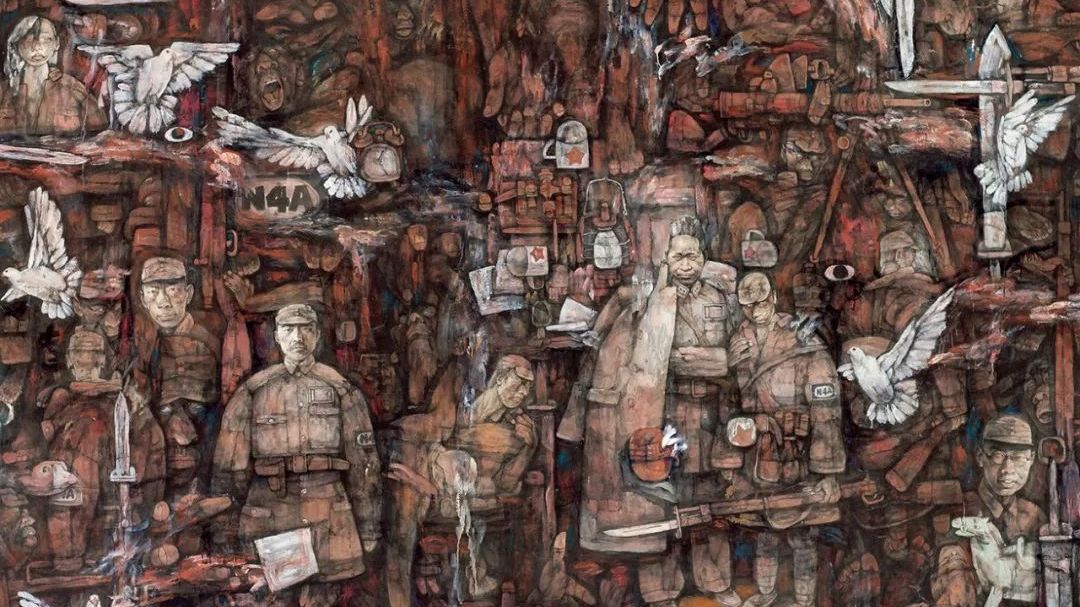

《永生——皖南事变1941.1.14》采用超现实的象征手法表现皖南事变这一重大事件。画面中的新四军战士如山崖般铸成,具有不可撼动的力量,同时画面中血淋淋的刺刀,表情痛苦的新四军战士,暗示了在皖南事变中国民党以残忍的手段所做出令人“亲者痛,仇者快”的行为,两侧飞起的象征和平与希望的白鸽更突出血淋淋的事实:作品没有过多情节的描绘,纪念碑式的艺术效果颂扬了新四军在这场事件中为了抗日而做出的隐忍与努力,令观者动容。

为创作这幅重大历史题材美术作品,画家施大畏、施晓颉查阅了大量历史资料。“比如当时发生事变后,第一时间给党中央发报,发过去后时间耽搁了,造成了很大的损失。作品的构思主要是集中在矛盾关系上,因为这一事件是一个矛盾的集中体。项英和叶挺代表两个阶层的思维方式,在对待战争的战略方式上也产生了很多分歧,以致延误了许多战机。从人性角度分析,假如这一问题能站在更高的层面思考,许多悲剧可能就不会产生。因此,我对皖南事变的理解不想停留在就事论事的层面上,相反,必须站在更高层面且需要冷静地思考历史事件的背后。”施大畏说。

施大畏 施晓颉 《永生——皖南事变1941.1.14》 水墨设色 410×450cm 2011年

施大畏一直对历史题材作品的创作情有独钟,观看他的历史画不难发现,无论是对历史的理解,还是对创作手段的探索,他都有着自己的独特思考。《永生——皖南事变1941.1.14》倾向于写实,但是画面整体具有象征性,表现的元素堪称丰富。“创作《永生——皖南事变1941.1.14》,如果仅仅是为了表现一次战争的事实,是非常肤浅的。我画这个主题,就是想描述失败的背后,除了双方既定的矛盾,还有什么因素在起作用,在共产党成功的历史中有什么需要后人反思。”施大畏说。

在创作过程中,画家试图更加深刻地去理解这段历史,尽可能深入、生动地刻画人物。施大畏认为,艺术家对历史题材的描述,不应该单单局限在一个事件的描述上,即使这样的描述非常真实、生动。这种思考也是出于对中国画创作的思考。中国画的精神内涵是象征主义,在人物画的创作中,一直强调一种完整的表达,创作者应该领会这种精神。一张平面作品所代表的并不是它静止的瞬间,而应赋予其创作与思考当代的内涵,必须有一定的高度。这种高度需要创作者超越前辈对历史题材的评判标准与审美方式。这样的历史题材创作才有生命力,才会延续、发展。

从画面外在的形式上看,大场面、大篇幅、大题材是施大畏最为钟爱的,而沉重、厚实、紧密的效果,则是他最为得心应手的技法指向。作为一位关注现实、关注历史、关注社会的艺术家,施大畏具有一种难能可贵的社会责任感,促使他在题材的选择上具有明确的指向性,用作品来思考自己对社会、民族乃至对人本身的责任,来阐释自己对历史、现在乃至对未来的理解。上海中国画院院长陈翔认为:“苦难,我们民族的苦难,我们人民的苦难,成了施大畏历史画关注的焦点所在;然而,这种苦难与西方宗教所宣扬的苦难有着本质区别。施大畏不是‘原罪论’者,我们民族的苦难也有终结的一天;而在终结这种苦难的同时,会产生另一种苦难,那就是正义力量的被压制,而这,也是施大畏历史画创作中的另一个重要题材。《永生——皖南事变1941.1.14》就是这样的作品。”

施大畏着眼于中国画的时代性,认为传统的中国绘画要跟上时代的步伐,就一定要表现画家所在所见的当下生活状况。从连环画的创作到近年来抽象半抽象绘画的实验,施大畏的绘画作品在表现形态和艺术观念上已经发生了很大的变化。这种变化的过程可以看做他不断探索的过程。“如果说他早期创作的连环画作品一直在尝试着用写意的技法来摆脱表现手法上固有的框框的话,那么他后来的创作则致力于探索中国绘画兼具世界性的可能途径。”陈翔表示,施大畏的历史画作品大多以黑白为主色调,以悲壮甚至是苦难为主题。他在重大的历史事件中看到了人性中可悲的一面,也看到了人性中崇高的一面。只有黑与白,才能承载如此严肃、如此深重的话题。

作家孙颙在《悲壮的笔触》一文中写道,《永生——皖南事变1941.1.14》在艺术水准和表现力度可谓更上一层楼。“细细分析一下,这种境界就是:坚持中国画虚实结合的意境,但充分汲取油画表现宽度与力度的经验;坚持中国画点线为本的表现手法,但充分吸收油画大色块的运用技巧;坚持中国文人‘诗言志’的传统,为画作寻求必要的主题,但接受多元、多内涵的思维,拓展画作的历史容量;在中国艺术令人感悟的传统审美之外,寻求增添历史逻辑的力量,即引导观者进入对历史复杂性的慎密思考。”

施大畏的历史悲剧系列,有其独特的选材标准。孙颙认为,他选的“悲”,并非“悲欢离合”之悲,而是“至今思项羽,不肯过江东”的英雄末路之悲,是“出师未捷身先死”的不肯瞑目之悲,是可以被打败,但不可以让其屈服的“硬汉”之悲。从上古的题材《大禹治水》一直到现代的革命战争题材,如西路军和皖南之战,施大畏的这种选题倾向,表现得非常清楚。“悲”是外相,“壮”才是根底。他的根本取向,乃是想以描绘历史的悲壮的笔触,来张扬古人的“天行健,君子以自强不息”的强大生命力。

转自:艺术市场

画面中的新四军战士如山崖般铸成,具有不可撼动的力量,同时画面中血淋淋的刺刀,表情痛苦的新四军战士,暗示了在皖南事变中国民党以残忍的手段所做出令人“亲者痛,仇者快”的行为,两侧飞起的象征和平与希望的白鸽更突出血淋淋的事实:作品没有过多情...

抗日战争爆发后,国共两党实现了第二次合作。1937年10月,南方八省边界地区的红军和游击队改编为国民革命军陆军新编第四军,叶挺任军长,项英为副军长。新四军开赴华中敌后,奋起抗日,立下了赫赫战功。然而,国民党顽固派对共产党领导的这支人民武装十分嫉恨,千方百计地加以限制打击,甚至阴谋使用武力予以消灭。

1941年1月4日,新四军军部及所属皖南部队9000余人移师北上。6日行至泾县茂林地区,突然遭到预先埋伏的国民党7个师8万余人的包围袭击。在双方兵力悬殊的情况下,新四军将士奋勇拼杀,血战七昼夜,终因弹尽粮绝,除2000余人突围外,一部分被打散,大部分壮烈牺牲和被俘。军长叶挺在同国民党谈判时被扣押,政治部主任袁国平牺牲,副军长项英、副参谋长周子昆在突围中被叛徒杀害。17日,蒋介石反诬新四军“叛变”,宣布取消新四军番号,声称将叶挺交给“军法审判”。这就是震惊中外的皖南事变。

在重庆,周恩来向国民党当局提出严重抗议,并在《新华日报》发表哀悼新四军将士的悼词:“为江南死国难者志哀!”“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急?”这满含悲愤的悼词,产生了震撼人心的力量,深刻揭露了皖南事变的真相。事变后,共产党的正义自卫立场得到了各界人士、民主党派的同情和支持。国民党当局在政治上陷于空前孤立的形势,不得不收敛其反共活动。经过这场暴风雨的洗礼,中国共产党在人民心目中的地位更高了,成为坚持团结抗战的中流砥柱。

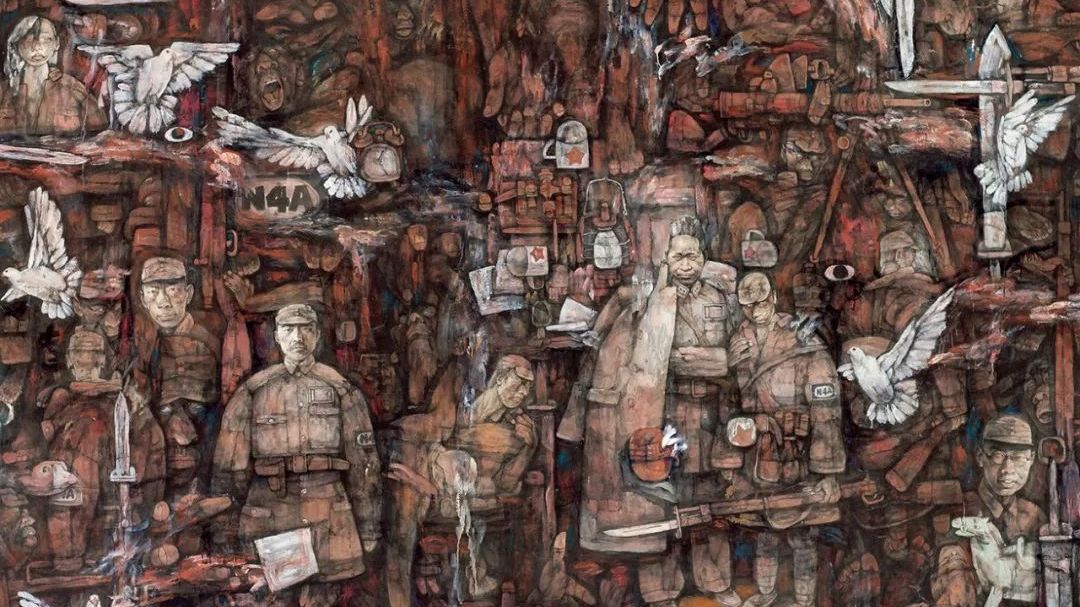

《永生——皖南事变1941.1.14》采用超现实的象征手法表现皖南事变这一重大事件。画面中的新四军战士如山崖般铸成,具有不可撼动的力量,同时画面中血淋淋的刺刀,表情痛苦的新四军战士,暗示了在皖南事变中国民党以残忍的手段所做出令人“亲者痛,仇者快”的行为,两侧飞起的象征和平与希望的白鸽更突出血淋淋的事实:作品没有过多情节的描绘,纪念碑式的艺术效果颂扬了新四军在这场事件中为了抗日而做出的隐忍与努力,令观者动容。

为创作这幅重大历史题材美术作品,画家施大畏、施晓颉查阅了大量历史资料。“比如当时发生事变后,第一时间给党中央发报,发过去后时间耽搁了,造成了很大的损失。作品的构思主要是集中在矛盾关系上,因为这一事件是一个矛盾的集中体。项英和叶挺代表两个阶层的思维方式,在对待战争的战略方式上也产生了很多分歧,以致延误了许多战机。从人性角度分析,假如这一问题能站在更高的层面思考,许多悲剧可能就不会产生。因此,我对皖南事变的理解不想停留在就事论事的层面上,相反,必须站在更高层面且需要冷静地思考历史事件的背后。”施大畏说。

施大畏 施晓颉 《永生——皖南事变1941.1.14》 水墨设色 410×450cm 2011年

施大畏一直对历史题材作品的创作情有独钟,观看他的历史画不难发现,无论是对历史的理解,还是对创作手段的探索,他都有着自己的独特思考。《永生——皖南事变1941.1.14》倾向于写实,但是画面整体具有象征性,表现的元素堪称丰富。“创作《永生——皖南事变1941.1.14》,如果仅仅是为了表现一次战争的事实,是非常肤浅的。我画这个主题,就是想描述失败的背后,除了双方既定的矛盾,还有什么因素在起作用,在共产党成功的历史中有什么需要后人反思。”施大畏说。

在创作过程中,画家试图更加深刻地去理解这段历史,尽可能深入、生动地刻画人物。施大畏认为,艺术家对历史题材的描述,不应该单单局限在一个事件的描述上,即使这样的描述非常真实、生动。这种思考也是出于对中国画创作的思考。中国画的精神内涵是象征主义,在人物画的创作中,一直强调一种完整的表达,创作者应该领会这种精神。一张平面作品所代表的并不是它静止的瞬间,而应赋予其创作与思考当代的内涵,必须有一定的高度。这种高度需要创作者超越前辈对历史题材的评判标准与审美方式。这样的历史题材创作才有生命力,才会延续、发展。

从画面外在的形式上看,大场面、大篇幅、大题材是施大畏最为钟爱的,而沉重、厚实、紧密的效果,则是他最为得心应手的技法指向。作为一位关注现实、关注历史、关注社会的艺术家,施大畏具有一种难能可贵的社会责任感,促使他在题材的选择上具有明确的指向性,用作品来思考自己对社会、民族乃至对人本身的责任,来阐释自己对历史、现在乃至对未来的理解。上海中国画院院长陈翔认为:“苦难,我们民族的苦难,我们人民的苦难,成了施大畏历史画关注的焦点所在;然而,这种苦难与西方宗教所宣扬的苦难有着本质区别。施大畏不是‘原罪论’者,我们民族的苦难也有终结的一天;而在终结这种苦难的同时,会产生另一种苦难,那就是正义力量的被压制,而这,也是施大畏历史画创作中的另一个重要题材。《永生——皖南事变1941.1.14》就是这样的作品。”

施大畏着眼于中国画的时代性,认为传统的中国绘画要跟上时代的步伐,就一定要表现画家所在所见的当下生活状况。从连环画的创作到近年来抽象半抽象绘画的实验,施大畏的绘画作品在表现形态和艺术观念上已经发生了很大的变化。这种变化的过程可以看做他不断探索的过程。“如果说他早期创作的连环画作品一直在尝试着用写意的技法来摆脱表现手法上固有的框框的话,那么他后来的创作则致力于探索中国绘画兼具世界性的可能途径。”陈翔表示,施大畏的历史画作品大多以黑白为主色调,以悲壮甚至是苦难为主题。他在重大的历史事件中看到了人性中可悲的一面,也看到了人性中崇高的一面。只有黑与白,才能承载如此严肃、如此深重的话题。

作家孙颙在《悲壮的笔触》一文中写道,《永生——皖南事变1941.1.14》在艺术水准和表现力度可谓更上一层楼。“细细分析一下,这种境界就是:坚持中国画虚实结合的意境,但充分汲取油画表现宽度与力度的经验;坚持中国画点线为本的表现手法,但充分吸收油画大色块的运用技巧;坚持中国文人‘诗言志’的传统,为画作寻求必要的主题,但接受多元、多内涵的思维,拓展画作的历史容量;在中国艺术令人感悟的传统审美之外,寻求增添历史逻辑的力量,即引导观者进入对历史复杂性的慎密思考。”

施大畏的历史悲剧系列,有其独特的选材标准。孙颙认为,他选的“悲”,并非“悲欢离合”之悲,而是“至今思项羽,不肯过江东”的英雄末路之悲,是“出师未捷身先死”的不肯瞑目之悲,是可以被打败,但不可以让其屈服的“硬汉”之悲。从上古的题材《大禹治水》一直到现代的革命战争题材,如西路军和皖南之战,施大畏的这种选题倾向,表现得非常清楚。“悲”是外相,“壮”才是根底。他的根本取向,乃是想以描绘历史的悲壮的笔触,来张扬古人的“天行健,君子以自强不息”的强大生命力。

转自:艺术市场