《虫儿三部曲》:于胡同烟火间,映照当代人生存镜像_北京时间

这是一位“50”后的读者写的《虫儿系列》读后感,深入浅出,如数家珍,娓娓道来,看来他不但认真读这三本书了,而且是有感而发。估计大凡北京人对“虫儿”都会有深刻的理解,老北京有句话:望子成龙人皆有之,但成龙是奢望,咱老百姓不成龙,也要成虫儿。这篇读后感说的就是这个意思,但愿您看了小说之后能有同感,或者有更深的理解!

我与儿子相处,颇有弗洛伊德所讲父子如天敌的意味。人越老,我话越少,脾气却愈发暴躁,嗓门也越来越大。往昔,我们父子俩只要一开口,便如天雷碰地火,哪怕讨论的是鸡毛蒜皮的小事,也能引发一场 “战争” 。直至有一天,我们都意识到谁也改变不了对方,为避免冲突,选择了 “和平共处,互不干扰” 的模式,遇事皆三缄其口。

一日,我又忍不住就儿子择业之事絮絮叨叨地教训他,瞬间点燃了儿子的怒火。我即刻意识到自己越界了,没再多说,只是默默地将三本书放在书桌上,随后转身离开。

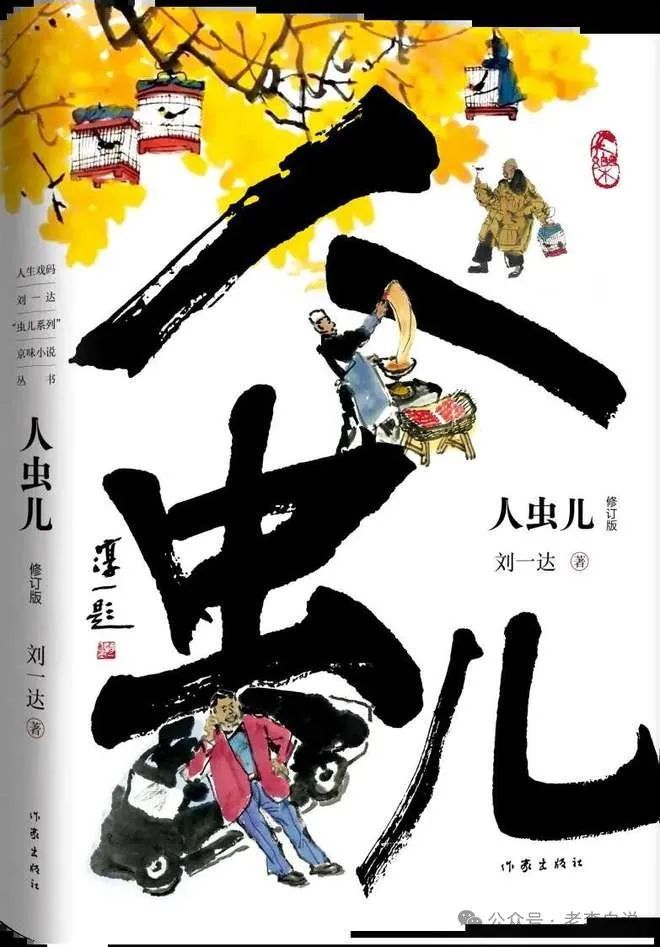

这三本书便是刘一达先生的 “虫儿系列三部曲”——《人虫儿》《画虫儿》与《酒虫儿》。我是刘一达先生的忠实粉丝,几乎收藏了刘先生所有亲自盖章、签名的著作。

我认为刘一达先生的《人虫儿》《画虫儿》《酒虫儿》,真切地反映了我们那代人的精神面貌。此处的 “虫儿” 并非贬义词,而是指在特定领域钻研透彻、技艺精湛的行家里手,是从胡同生活中摸爬滚打出来的 “民间英雄” 。

《人虫儿》是一部非虚构文学作品,包含多个故事,每个故事中的人物都源于真实生活。“房虫儿” 的故事讲的是老孙头喜获八间私房,他将私房当作自己的 “银行” 来积累资本,利用当时私人房屋买卖的信息差,空手套白狼,不仅自己住上三居室,还以几千万的价格卖出一套四合院,赚得盆满钵满,成为胡同里的地产大亨,却因六亲不认、贪婪成性而自食恶果。“买卖虫儿” 中,霍春生在厂里因英雄救美伤人获罪,出狱后丢了工作,只能自谋出路。他拉过板车、卖过糖葫芦、开过饭店,直至涉足房地产,可谓是干啥啥挣钱,堪称胡同版的马斯克。“古玩虫儿” 讲述好人有好报,罗银水父子因热心照顾一位前清贝勒爷,意外踏入古玩行。凭借求师自学以及在古玩行多年的积累,罗银水练就了一双能辨真假的火眼金睛。他秉持 “交情有时候比交易更重要” 的原则,坚决不造假售假、坑害客户,更不做违法之事,还设巧计帮助国家追回被倒卖的文物,成为北京胡同版的马未都。“票虫儿” 讲的是打击票贩子的故事,“鱼虫儿” 则是一些人靠养观赏鱼发财又衰败的经历。在我们那个时代,类似 “养花虫儿”“养鸟虫儿”“集邮虫儿” 等各种各样的 “虫儿” 可不少。“虫儿” 并非世俗意义上的成功者,他们出身平民,一无所有,却时刻敏锐地捕捉着所有能挣钱的机会,凭借自身天赋,无中生有、平地抠饼,甚至自创一套新潮行业的标准与规则,创造商机,在时代的夹缝中活出了自己的 “门道” 。

倘若说《人虫儿》系列描绘出改革开放初期,北京胡同里依靠手艺、智慧和胆识谋生的平民群像,那么从《人虫儿》到《画虫儿》《酒虫儿》,创作脉络就如同从群像速写转变为工笔细描,在行业深度与人物成长历程中,完成对 “平民精英” 的立体塑造。

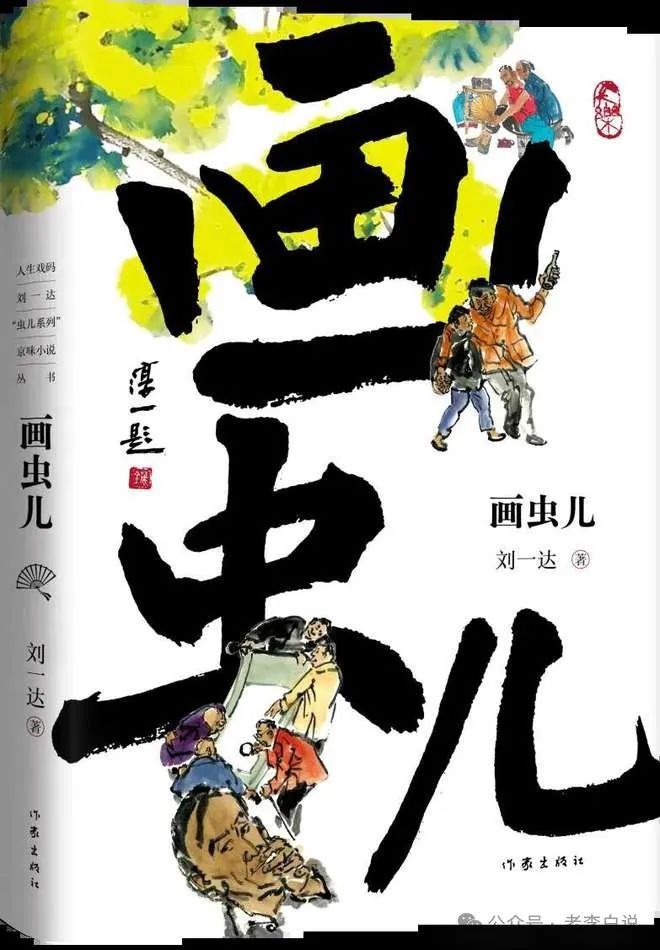

《画虫儿》是刘一达继《人虫儿》之后创作的长篇小说,聚焦改革开放时期北京书画收藏界的风云变幻,以民间鉴画高手冯远泽(冯爷)的传奇人生为主线,揭示行业黑幕,剖析人性的善与恶。

冯远泽自幼受家庭熏陶,对书画鉴定极具天赋,因左眼大、右眼小的 “阴阳眼” 被圈内称作 “冯爷” 。当年,他行侠仗义,为保护老朋友一家及其收藏的古画遭人陷害,入狱八年。出狱后,他重操旧业,不改侠义本色,坚持 “说真话,保真画” ,识破多起赝品骗局,甚至当面揭穿某拍卖行高价拍出的 “齐白石真迹” 实为仿品,引发行业震动。之后,冯爷选择将古画真迹捐给国家,并以自己的拍卖所得创办公益鉴宝机构。

《画虫儿》以冯爷的传奇人生为棱镜,既展现了书画江湖的波谲云诡,也刻画了市井小民的生存智慧。书中 “交情有时候比交易更重要” 的京味儿哲学,与《人虫儿》一脉相承。

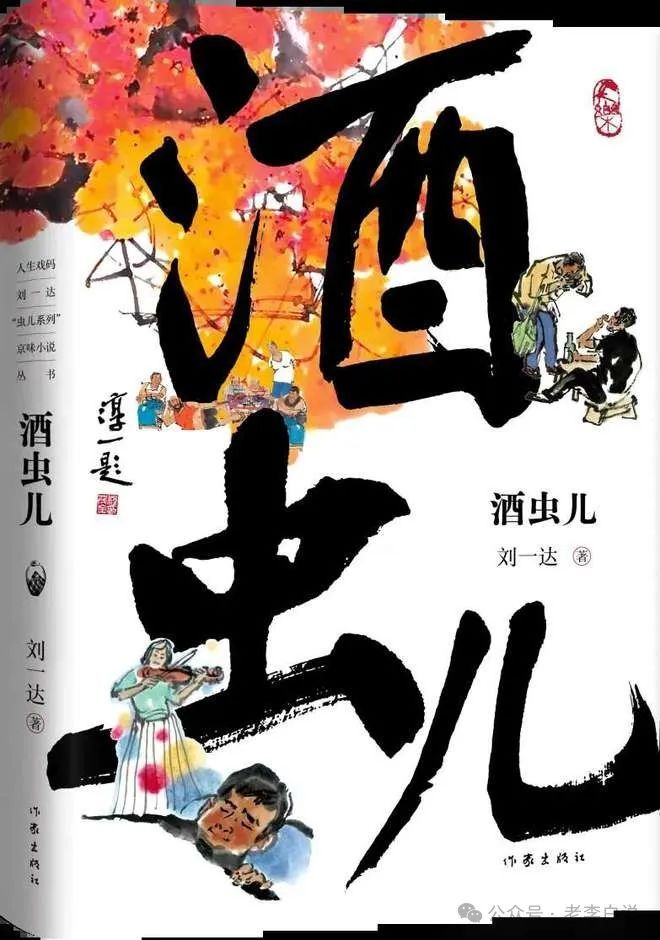

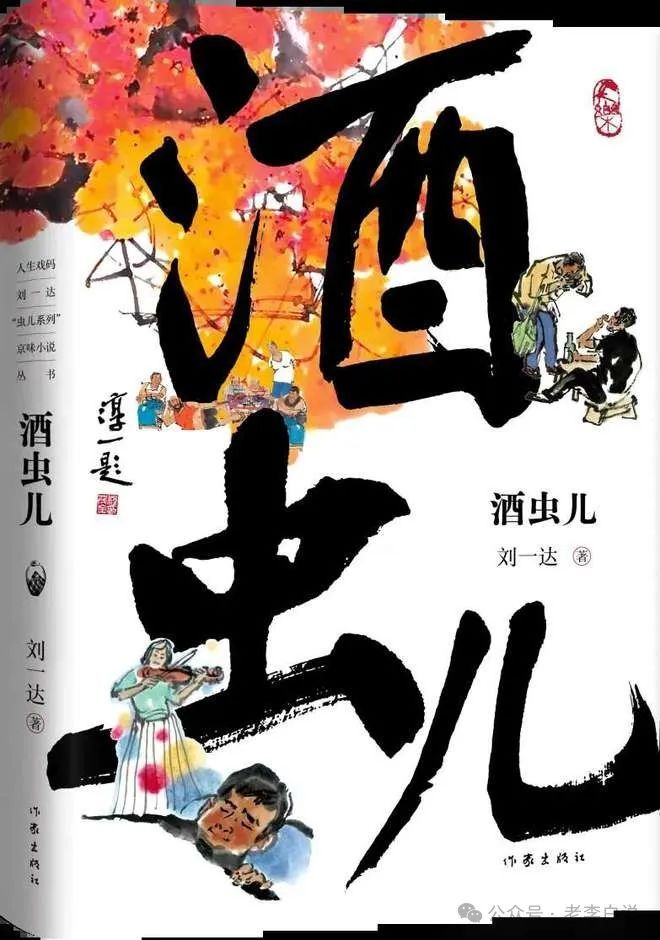

《酒虫儿》是京味儿作家刘一达 “虫儿系列” 的收官之作,以北京东单地区为背景,通过錾铜匠人 “盖板杨” 的传奇人生,展现改革开放浪潮中传统手工艺与现代商业的碰撞,以及市井人物在时代洪流中的坚守与挣扎。

俗话说,酒品见人品。《酒虫儿》中的酒局宛如一面多棱镜,折射出人性的复杂。从仁久居老酒馆的铜锅涮肉局,到东单小白楼的竞标宴,每个酒局都暗藏人物命运的密码——酒不仅是情感的催化剂,更是人性的显影剂。以下从五个关键酒局切入,剖析人物性格的深层内涵:

一、仁久居的「锈钉酒局」:传统工匠的殉道仪式

场景还原

鲁爷与盖板杨初次对饮,搪瓷缸子碰撞出清脆声响。鲁爷从裤兜掏出锈迹斑斑的铁钉,放入酒液中嗍出铁锈味,眯着眼说道:「这钉子是解放前从同仁堂老门板起出来的,跟二锅头是老相好。」

人性解码

- 偏执的匠人精神:锈钉下酒这一看似荒诞的组合,实则是鲁爷对传统工艺的 “行为艺术” 。他以锈钉的金属气息,抗衡工业化勾兑酒的寡淡,如同用脚踩曲块对抗机械制曲,将饮酒升华为对传统的祭祀。

- 生死观的戏谑表达:癌症晚期的鲁爷在病房用玻璃药瓶喝酒,锈钉在月光下泛着冷光。这种 “向死而生” 的饮酒姿态,将死亡焦虑转化为对生命的狂欢式庆祝。

- 身份认同的符号:当地产商拿出茅台时,鲁爷啐了一口:「这玩意儿是给暴发户闻香的,爷们儿只认胡同里的二锅头。」酒局成为传统手艺人对抗资本入侵的文化战场。

二、东单小白楼的「竞标酒局」:资本与手艺的权力游戏

场景还原

地产商陈老板设宴竞标小白楼改造项目,茅台与拉菲在水晶杯里晃动。他举杯向盖板杨敬酒:「杨师傅的铜雕要是能配上我们的 LED 幕墙,保准拿国际大奖。」

人性解码

- 商业权谋的具象化:陈老板敬酒时杯沿压得极低,看似谦恭,实则暗藏胁迫;盖板杨举杯时故意留三分,以 “杯底留乾坤” 的酒礼暗示合作底线。

- 传统价值的异化:当陈老板提议将《兰亭集序》錾刻与现代商标结合时,酒局瞬间成为文化撕裂的现场。酒液在铜壶中流转,金属凉意与酒精温热形成通感对抗。

- 阶层流动的隐喻:地产商的茅台象征资本的暴力美学,而盖板杨自带的二锅头则是市井智慧的结晶。酒局中的杯盏交错,实则是 “新贵” 与 “老礼儿” 的话语权争夺。

三、葡萄架下的「重逢酒局」:爱情与遗憾的味觉挽歌

场景还原

盖板杨与汪小凤在四合院葡萄架下重逢,月光透过叶隙洒在青花瓷酒盏上。汪小凤斟酒时手微微颤抖,酒液溢出杯沿,在青砖上洇出深色泪斑。

人性解码

- 情感创伤的味觉转化:汪小凤饮酒时生理性流泪,咸涩的泪水与酒液交融,构建出 “以泪酿酒” 的情感诗学。这种身体反应成为她难以言说的情感载体。

- 时代裂变的见证者:两人碰杯时,汪小凤说:「这酒还是老胡同的味儿,可咱们都回不去了。」酒局中的沉默比言语更具张力,酒液摇晃的涟漪恰似被时代碾碎的青春记忆。

- 性别权力的重构:汪小凤主动提出 “交杯换盏” ,打破传统酒局的男性主导权。这种 “反客为主” 的饮酒姿态,暗示她在情感关系中的主动性。

四、医院病房的「临终酒局」:生命尽头的清醒狂欢

场景还原

鲁爷临终前执意要喝 “最后一口酒” ,护士拗不过,只好用注射器抽取二锅头。他颤巍巍举起药瓶,锈钉在灯光下泛着幽光:「这钉子跟了我七十年,今儿个该送我上路了。」

人性解码

- 存在主义的酒神精神:鲁爷将饮酒视为对抗虚无的武器,即便癌细胞扩散,仍坚持 “酒中悟道” 。这种 “醉生梦死” 的生存哲学,实则是对生命意义的终极追问。

- 手艺传承的隐喻:他将锈钉交给盖板杨:「这钉子见过老同仁堂的药香,往后你錾铜时闻闻它,能听见老辈人的吆喝声。」酒局成为传统技艺代际传递的仪式。

- 死亡叙事的戏谑解构:鲁爷用酒液在床单上画上中国符号的 “万” 字,笑称「这是给阎王爷的下酒菜」。这种黑色幽默消解了死亡的沉重,展现市井小民的生存智慧。

五、工地废墟的「告别酒局」:时代转型的味觉挽歌

场景还原

盖板杨站在推土机前,打开一瓶二锅头浇在即将拆除的老酒馆砖墙上。酒液渗入砖缝,与水泥粉尘混合成褐色泥浆。他对着废墟举杯:「敬胡同里的老少爷们儿,咱们下辈子还当酒虫儿。」

人性解码

- 文化记忆的液态载体:二锅头的辛辣与老砖的土腥味交织,构建出独特的 “胡同味觉档案” 。酒局成为对抗城市拆迁的文化抵抗。

- 身份认同的重构:盖板杨将酒洒向废墟,实则是将自己的生命记忆注入城市肌理。这种 “祭城” 仪式,展现手艺人对土地的精神皈依。

- 时代裂变的见证者:推土机轰鸣声中,盖板杨的独酌成为传统手工业者的最后挽歌。酒液在杯中摇晃的姿态,恰似老北京在现代化浪潮中的踉跄步履。

酒局中的人性光谱

《酒虫儿》中的酒局绝非普通的社交场合,而是人性的试验场:

- 味觉记忆的空间化:二锅头的辛辣、茉莉花酒的清甜、药酒的苦涩,不同酒种在胡同空间中形成气味地图,勾勒出老北京从四合院到摩天楼的空间变迁。

- 饮酒姿态的符号化:鲁爷的 “仰头牛饮” 代表市井豪情,盖板杨的 “浅酌慢品” 象征文人雅趣,地产商的 “交杯换盏” 隐喻商业权谋,构成市井生态的符号系统。

- 酒文化的当代转译:小说结尾,盖板杨将传统酒令改编为电子游戏,酒液在 AR 眼镜中幻化成数据流。这种 “赛博酒局” 的设计,完成了传统文化的数字化转译,预示着胡同江湖的未来形态。

从仁久居的铜锅热气到东单小白楼的霓虹闪烁,酒局始终是观察人性的棱镜。刘一达用酒液的氤氲雾气,将北京胡同的市井百态、时代变迁与人性幽微,酿成了一部醇厚的京味史诗。书中铜器江湖、酒虫儿秘史、爱情纠葛三线并行,通过东单小白楼的灵异事件串联,形成 “案中案” 的叙事结构。

二、卧底式写作:文学的真实性与道德温度

刘一达的创作堪称 “非虚构小说” 的典范。为创作《人虫儿》,他身着军大衣,在 “房虫儿” 圈混迹一年,学习黑话、遭受恐吓,甚至收到带血字的威胁信;创作《画虫儿》前,他泡在琉璃厂,与古玩贩子斗智斗勇,只为还原书画市场的复杂生态。这种 “卧底记者” 的写作方式,让作品既有纪实文学的犀利,又有小说的戏剧张力。

更为难得的是,他始终坚守记者的良知。在《人虫儿》中揭露房产黑幕时,他写道:“伤了些‘虫儿’朋友,但对得起自己的良心。” 这种对底层生存逻辑既共情又批判的视角,正是当下 “流量至上” 写作中所匮乏的品质。

三、铜火锅与錾铜刀:京味美学的当代复活

作为土生土长的北京作家,刘一达的语言自带 “铜锅涮肉” 般的烟火气。《酒虫儿》里 “盖板杨” 錾刻铜器时的 “叮当” 声,《画虫儿》中冯爷用 “撂地画” 骗过专家的情节,都是饱含北京文化的 “声音标本” 。画家马海方的插画、书法家淳一的题签,更使这套书成为 “可触摸的京味博物馆” 。

这种地域性并非怀旧滤镜,而是对抗同质化生活的良方。当全球化浪潮冲淡太多地方记忆时,“虫儿” 系列让我们看到:真正的文化自信,或许就蕴藏在一句 “局气” 的俚语、一盅二锅头的醇厚之中。

四、从 “虫儿” 到 “龙”:给当代的人生参考答案

刘一达在修订版序言中写道:“这 30 年,有人成了‘龙’,有人成了‘虫儿’……但每个人都是社会变革的缩影。” 在 “虫儿” 的世界里,我领悟到三种当代启示:

1.专业主义的胜利:无论是《画虫儿》中冯爷对书画的痴迷,还是《酒虫儿》里 “盖板杨” 对錾铜技艺的执着,都印证了 “一万小时定律” 的永恒价值。

2.灰色地带的警示:“房虫儿” 孙大爷最终因贪婪而失败,警示我们:钻营与钻空子仅一线之隔。

3.人情社会的温度:罗银水说:“交情有时候比交易更重要”——在名人带货、算法主导人际关系的今天,这种胡同平民的生存智慧与道德底线,反而成为稀缺资源。

结语:在 “卷” 与 “佛” 之外,第三条路

合上这三本书,我忽然领悟刘一达的深意:每个时代的人都面临着独特的困境。所谓 “成龙”“成虫” ,本质上是伪命题。真正的命题是:如何在变革的洪流中,既不被浪潮淹没,又不被岸上的标准束缚。在 “虫儿” 系列三部曲里,当年北京胡同里那些 “虫儿” 们给出的答案,如今看来,或许不够理性、不够光鲜、不够体面、不够合规,但足够真实且有力——恰似《酒虫儿》里那坛老酒,历经岁月沉淀,反倒酿出了独有的韵味。每一代都是上一代的补丁,看似覆盖,实则传承。

阅读111

这是一位“50”后的读者写的《虫儿系列》读后感,深入浅出,如数家珍,娓娓道来,看来他不但认真读这三本书了,而且是有感而发。估计大凡北京人对“虫儿”都会有深刻的理解,老北京有句话:望子成龙人皆有之,但成龙是奢望,咱老百姓不成龙,也要成虫儿。这篇读后感说的就是这个意思,但愿您看了小说之后能有同感,或者有更深的理解!

我与儿子相处,颇有弗洛伊德所讲父子如天敌的意味。人越老,我话越少,脾气却愈发暴躁,嗓门也越来越大。往昔,我们父子俩只要一开口,便如天雷碰地火,哪怕讨论的是鸡毛蒜皮的小事,也能引发一场 “战争” 。直至有一天,我们都意识到谁也改变不了对方,为避免冲突,选择了 “和平共处,互不干扰” 的模式,遇事皆三缄其口。

一日,我又忍不住就儿子择业之事絮絮叨叨地教训他,瞬间点燃了儿子的怒火。我即刻意识到自己越界了,没再多说,只是默默地将三本书放在书桌上,随后转身离开。

这三本书便是刘一达先生的 “虫儿系列三部曲”——《人虫儿》《画虫儿》与《酒虫儿》。我是刘一达先生的忠实粉丝,几乎收藏了刘先生所有亲自盖章、签名的著作。

我认为刘一达先生的《人虫儿》《画虫儿》《酒虫儿》,真切地反映了我们那代人的精神面貌。此处的 “虫儿” 并非贬义词,而是指在特定领域钻研透彻、技艺精湛的行家里手,是从胡同生活中摸爬滚打出来的 “民间英雄” 。

《人虫儿》是一部非虚构文学作品,包含多个故事,每个故事中的人物都源于真实生活。“房虫儿” 的故事讲的是老孙头喜获八间私房,他将私房当作自己的 “银行” 来积累资本,利用当时私人房屋买卖的信息差,空手套白狼,不仅自己住上三居室,还以几千万的价格卖出一套四合院,赚得盆满钵满,成为胡同里的地产大亨,却因六亲不认、贪婪成性而自食恶果。“买卖虫儿” 中,霍春生在厂里因英雄救美伤人获罪,出狱后丢了工作,只能自谋出路。他拉过板车、卖过糖葫芦、开过饭店,直至涉足房地产,可谓是干啥啥挣钱,堪称胡同版的马斯克。“古玩虫儿” 讲述好人有好报,罗银水父子因热心照顾一位前清贝勒爷,意外踏入古玩行。凭借求师自学以及在古玩行多年的积累,罗银水练就了一双能辨真假的火眼金睛。他秉持 “交情有时候比交易更重要” 的原则,坚决不造假售假、坑害客户,更不做违法之事,还设巧计帮助国家追回被倒卖的文物,成为北京胡同版的马未都。“票虫儿” 讲的是打击票贩子的故事,“鱼虫儿” 则是一些人靠养观赏鱼发财又衰败的经历。在我们那个时代,类似 “养花虫儿”“养鸟虫儿”“集邮虫儿” 等各种各样的 “虫儿” 可不少。“虫儿” 并非世俗意义上的成功者,他们出身平民,一无所有,却时刻敏锐地捕捉着所有能挣钱的机会,凭借自身天赋,无中生有、平地抠饼,甚至自创一套新潮行业的标准与规则,创造商机,在时代的夹缝中活出了自己的 “门道” 。

倘若说《人虫儿》系列描绘出改革开放初期,北京胡同里依靠手艺、智慧和胆识谋生的平民群像,那么从《人虫儿》到《画虫儿》《酒虫儿》,创作脉络就如同从群像速写转变为工笔细描,在行业深度与人物成长历程中,完成对 “平民精英” 的立体塑造。

《画虫儿》是刘一达继《人虫儿》之后创作的长篇小说,聚焦改革开放时期北京书画收藏界的风云变幻,以民间鉴画高手冯远泽(冯爷)的传奇人生为主线,揭示行业黑幕,剖析人性的善与恶。

冯远泽自幼受家庭熏陶,对书画鉴定极具天赋,因左眼大、右眼小的 “阴阳眼” 被圈内称作 “冯爷” 。当年,他行侠仗义,为保护老朋友一家及其收藏的古画遭人陷害,入狱八年。出狱后,他重操旧业,不改侠义本色,坚持 “说真话,保真画” ,识破多起赝品骗局,甚至当面揭穿某拍卖行高价拍出的 “齐白石真迹” 实为仿品,引发行业震动。之后,冯爷选择将古画真迹捐给国家,并以自己的拍卖所得创办公益鉴宝机构。

《画虫儿》以冯爷的传奇人生为棱镜,既展现了书画江湖的波谲云诡,也刻画了市井小民的生存智慧。书中 “交情有时候比交易更重要” 的京味儿哲学,与《人虫儿》一脉相承。

《酒虫儿》是京味儿作家刘一达 “虫儿系列” 的收官之作,以北京东单地区为背景,通过錾铜匠人 “盖板杨” 的传奇人生,展现改革开放浪潮中传统手工艺与现代商业的碰撞,以及市井人物在时代洪流中的坚守与挣扎。

俗话说,酒品见人品。《酒虫儿》中的酒局宛如一面多棱镜,折射出人性的复杂。从仁久居老酒馆的铜锅涮肉局,到东单小白楼的竞标宴,每个酒局都暗藏人物命运的密码——酒不仅是情感的催化剂,更是人性的显影剂。以下从五个关键酒局切入,剖析人物性格的深层内涵:

一、仁久居的「锈钉酒局」:传统工匠的殉道仪式

场景还原

鲁爷与盖板杨初次对饮,搪瓷缸子碰撞出清脆声响。鲁爷从裤兜掏出锈迹斑斑的铁钉,放入酒液中嗍出铁锈味,眯着眼说道:「这钉子是解放前从同仁堂老门板起出来的,跟二锅头是老相好。」

人性解码

- 偏执的匠人精神:锈钉下酒这一看似荒诞的组合,实则是鲁爷对传统工艺的 “行为艺术” 。他以锈钉的金属气息,抗衡工业化勾兑酒的寡淡,如同用脚踩曲块对抗机械制曲,将饮酒升华为对传统的祭祀。

- 生死观的戏谑表达:癌症晚期的鲁爷在病房用玻璃药瓶喝酒,锈钉在月光下泛着冷光。这种 “向死而生” 的饮酒姿态,将死亡焦虑转化为对生命的狂欢式庆祝。

- 身份认同的符号:当地产商拿出茅台时,鲁爷啐了一口:「这玩意儿是给暴发户闻香的,爷们儿只认胡同里的二锅头。」酒局成为传统手艺人对抗资本入侵的文化战场。

二、东单小白楼的「竞标酒局」:资本与手艺的权力游戏

场景还原

地产商陈老板设宴竞标小白楼改造项目,茅台与拉菲在水晶杯里晃动。他举杯向盖板杨敬酒:「杨师傅的铜雕要是能配上我们的 LED 幕墙,保准拿国际大奖。」

人性解码

- 商业权谋的具象化:陈老板敬酒时杯沿压得极低,看似谦恭,实则暗藏胁迫;盖板杨举杯时故意留三分,以 “杯底留乾坤” 的酒礼暗示合作底线。

- 传统价值的异化:当陈老板提议将《兰亭集序》錾刻与现代商标结合时,酒局瞬间成为文化撕裂的现场。酒液在铜壶中流转,金属凉意与酒精温热形成通感对抗。

- 阶层流动的隐喻:地产商的茅台象征资本的暴力美学,而盖板杨自带的二锅头则是市井智慧的结晶。酒局中的杯盏交错,实则是 “新贵” 与 “老礼儿” 的话语权争夺。

三、葡萄架下的「重逢酒局」:爱情与遗憾的味觉挽歌

场景还原

盖板杨与汪小凤在四合院葡萄架下重逢,月光透过叶隙洒在青花瓷酒盏上。汪小凤斟酒时手微微颤抖,酒液溢出杯沿,在青砖上洇出深色泪斑。

人性解码

- 情感创伤的味觉转化:汪小凤饮酒时生理性流泪,咸涩的泪水与酒液交融,构建出 “以泪酿酒” 的情感诗学。这种身体反应成为她难以言说的情感载体。

- 时代裂变的见证者:两人碰杯时,汪小凤说:「这酒还是老胡同的味儿,可咱们都回不去了。」酒局中的沉默比言语更具张力,酒液摇晃的涟漪恰似被时代碾碎的青春记忆。

- 性别权力的重构:汪小凤主动提出 “交杯换盏” ,打破传统酒局的男性主导权。这种 “反客为主” 的饮酒姿态,暗示她在情感关系中的主动性。

四、医院病房的「临终酒局」:生命尽头的清醒狂欢

场景还原

鲁爷临终前执意要喝 “最后一口酒” ,护士拗不过,只好用注射器抽取二锅头。他颤巍巍举起药瓶,锈钉在灯光下泛着幽光:「这钉子跟了我七十年,今儿个该送我上路了。」

人性解码

- 存在主义的酒神精神:鲁爷将饮酒视为对抗虚无的武器,即便癌细胞扩散,仍坚持 “酒中悟道” 。这种 “醉生梦死” 的生存哲学,实则是对生命意义的终极追问。

- 手艺传承的隐喻:他将锈钉交给盖板杨:「这钉子见过老同仁堂的药香,往后你錾铜时闻闻它,能听见老辈人的吆喝声。」酒局成为传统技艺代际传递的仪式。

- 死亡叙事的戏谑解构:鲁爷用酒液在床单上画上中国符号的 “万” 字,笑称「这是给阎王爷的下酒菜」。这种黑色幽默消解了死亡的沉重,展现市井小民的生存智慧。

五、工地废墟的「告别酒局」:时代转型的味觉挽歌

场景还原

盖板杨站在推土机前,打开一瓶二锅头浇在即将拆除的老酒馆砖墙上。酒液渗入砖缝,与水泥粉尘混合成褐色泥浆。他对着废墟举杯:「敬胡同里的老少爷们儿,咱们下辈子还当酒虫儿。」

人性解码

- 文化记忆的液态载体:二锅头的辛辣与老砖的土腥味交织,构建出独特的 “胡同味觉档案” 。酒局成为对抗城市拆迁的文化抵抗。

- 身份认同的重构:盖板杨将酒洒向废墟,实则是将自己的生命记忆注入城市肌理。这种 “祭城” 仪式,展现手艺人对土地的精神皈依。

- 时代裂变的见证者:推土机轰鸣声中,盖板杨的独酌成为传统手工业者的最后挽歌。酒液在杯中摇晃的姿态,恰似老北京在现代化浪潮中的踉跄步履。

酒局中的人性光谱

《酒虫儿》中的酒局绝非普通的社交场合,而是人性的试验场:

- 味觉记忆的空间化:二锅头的辛辣、茉莉花酒的清甜、药酒的苦涩,不同酒种在胡同空间中形成气味地图,勾勒出老北京从四合院到摩天楼的空间变迁。

- 饮酒姿态的符号化:鲁爷的 “仰头牛饮” 代表市井豪情,盖板杨的 “浅酌慢品” 象征文人雅趣,地产商的 “交杯换盏” 隐喻商业权谋,构成市井生态的符号系统。

- 酒文化的当代转译:小说结尾,盖板杨将传统酒令改编为电子游戏,酒液在 AR 眼镜中幻化成数据流。这种 “赛博酒局” 的设计,完成了传统文化的数字化转译,预示着胡同江湖的未来形态。

从仁久居的铜锅热气到东单小白楼的霓虹闪烁,酒局始终是观察人性的棱镜。刘一达用酒液的氤氲雾气,将北京胡同的市井百态、时代变迁与人性幽微,酿成了一部醇厚的京味史诗。书中铜器江湖、酒虫儿秘史、爱情纠葛三线并行,通过东单小白楼的灵异事件串联,形成 “案中案” 的叙事结构。

二、卧底式写作:文学的真实性与道德温度

刘一达的创作堪称 “非虚构小说” 的典范。为创作《人虫儿》,他身着军大衣,在 “房虫儿” 圈混迹一年,学习黑话、遭受恐吓,甚至收到带血字的威胁信;创作《画虫儿》前,他泡在琉璃厂,与古玩贩子斗智斗勇,只为还原书画市场的复杂生态。这种 “卧底记者” 的写作方式,让作品既有纪实文学的犀利,又有小说的戏剧张力。

更为难得的是,他始终坚守记者的良知。在《人虫儿》中揭露房产黑幕时,他写道:“伤了些‘虫儿’朋友,但对得起自己的良心。” 这种对底层生存逻辑既共情又批判的视角,正是当下 “流量至上” 写作中所匮乏的品质。

三、铜火锅与錾铜刀:京味美学的当代复活

作为土生土长的北京作家,刘一达的语言自带 “铜锅涮肉” 般的烟火气。《酒虫儿》里 “盖板杨” 錾刻铜器时的 “叮当” 声,《画虫儿》中冯爷用 “撂地画” 骗过专家的情节,都是饱含北京文化的 “声音标本” 。画家马海方的插画、书法家淳一的题签,更使这套书成为 “可触摸的京味博物馆” 。

这种地域性并非怀旧滤镜,而是对抗同质化生活的良方。当全球化浪潮冲淡太多地方记忆时,“虫儿” 系列让我们看到:真正的文化自信,或许就蕴藏在一句 “局气” 的俚语、一盅二锅头的醇厚之中。

四、从 “虫儿” 到 “龙”:给当代的人生参考答案

刘一达在修订版序言中写道:“这 30 年,有人成了‘龙’,有人成了‘虫儿’……但每个人都是社会变革的缩影。” 在 “虫儿” 的世界里,我领悟到三种当代启示:

1.专业主义的胜利:无论是《画虫儿》中冯爷对书画的痴迷,还是《酒虫儿》里 “盖板杨” 对錾铜技艺的执着,都印证了 “一万小时定律” 的永恒价值。

2.灰色地带的警示:“房虫儿” 孙大爷最终因贪婪而失败,警示我们:钻营与钻空子仅一线之隔。

3.人情社会的温度:罗银水说:“交情有时候比交易更重要”——在名人带货、算法主导人际关系的今天,这种胡同平民的生存智慧与道德底线,反而成为稀缺资源。

结语:在 “卷” 与 “佛” 之外,第三条路

合上这三本书,我忽然领悟刘一达的深意:每个时代的人都面临着独特的困境。所谓 “成龙”“成虫” ,本质上是伪命题。真正的命题是:如何在变革的洪流中,既不被浪潮淹没,又不被岸上的标准束缚。在 “虫儿” 系列三部曲里,当年北京胡同里那些 “虫儿” 们给出的答案,如今看来,或许不够理性、不够光鲜、不够体面、不够合规,但足够真实且有力——恰似《酒虫儿》里那坛老酒,历经岁月沉淀,反倒酿出了独有的韵味。每一代都是上一代的补丁,看似覆盖,实则传承。

阅读111