李大钊先辈高风励后人_北京时间

李建生:爷爷李大钊就义时,留有五个孩子,即李葆华、李星华、李炎华、李光华和李欣华。王学珍、李新、张静如、萧超然、吴家林、朱成甲、朱志敏、朱文通、李全兴、李继华、侯且岸、杜全忠、宋霖等为代表的一大批专家,出了很多成果。

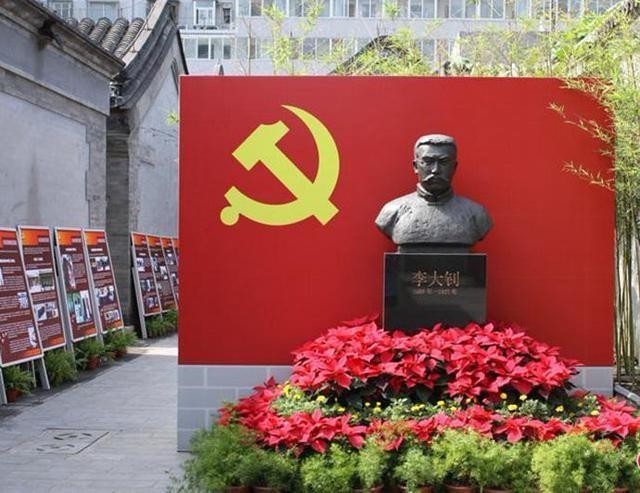

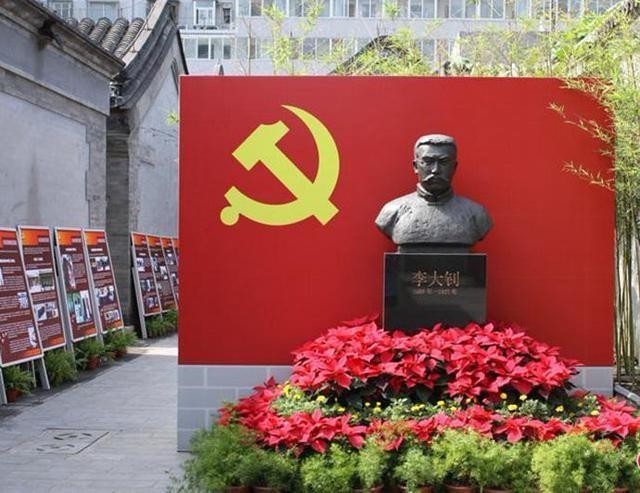

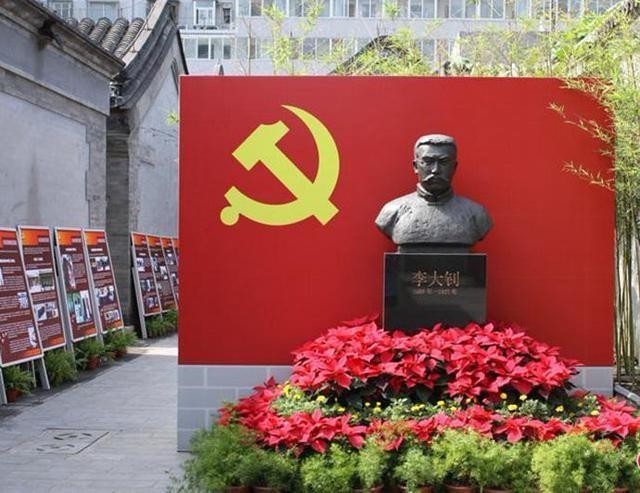

编者按:今年是李大钊诞辰130周年,市委党史研究室和区党史办近日共同采访了李大钊之孙李建生,并根据其口述整理出以下这篇文章,以弘扬李大钊的革命精神。

李建生,李大钊之孙,1951年12月出生,中共党员,高级经济师,曾任中国化工流通协会副会长等职。多年来,坚持面向社会宣讲李大钊先辈事迹,传承红色精神。

采访者:李老,请简要介绍一下您成长的家庭环境,以及您个人的学习和工作经历。

李建生:爷爷李大钊就义时,留有五个孩子,即李葆华、李星华、李炎华、李光华和李欣华。我父亲李光华排行老四,是二儿子。爷爷牺牲,我父亲才4岁,很多事情都记不清。他在熊希龄创办的香山慈幼院读完小学。全民族抗战爆发后,15岁的他在乐亭参加了冀东抗日大暴动,负伤后在家乡养病,后回到北平。1940年他随我大姑李星华去了延安。1942年,经陕北公学、延安大学学习毕业后,父亲被分配到米脂县委宣传部当干事。

抗战胜利后,父亲回到冀东,1946年担任乐亭县委宣传部长。新中国成立后,他在卢龙、抚宁当过县委领导;1956年任唐山华新纺织公司公方代表;后又去唐山钢厂当党委书记,还担任过唐山市委委员。

那时候,党中央号召干部把工资减下来,还要和工人打成一片,我们家就从高级技术人员住房搬到工人宿舍,没有暖气、厕所、自来水,很不方便。作为党员和干部,父母没有丝毫怨言。

1959年秋父亲调到北京,在中直西苑机关工作。“文化大革命”时去了山东邹县的五七干校,回来后到了中科院电子所。母亲李永兰是乐亭人,1948年加入中国共产党,曾任唐山市路北区宣传部长。后来跟着父亲到北京,也在中直机关工作,一直到离休。

我弟弟在6岁半时患脑炎留下严重后遗症,给父母造成比较大的负担。1969年,我作为知青去了内蒙古建设兵团,一待就是6年半,没时间照顾家人。父亲2012年去世,他在革命队伍中养成的艰苦奋斗的生活方式,伴随了整个人生。

采访者:您第一次听说李大钊这个名字,是什么时候?家人或老师是否经常讲起大钊先辈的事迹?

李建生:啥时候听说爷爷的名字,我已经回忆不起来了。但1960年上小学二年级,班里只有5个人参加少先队,我是其中之一,因为我是李大钊的后人。这一点是老师告诉的,全班都知道。老师每年都带着我们去万安公墓为李大钊烈士扫墓。

家人很少谈论爷爷。一方面只有我大伯和大姑有完整的记忆,更重要的是他们工作都很忙,很少交流;另一方面,大钊先辈是党史上的重要人物,家里用比较严肃的态度对待。我们这些小孩子也知道爷爷是党的主要创始人之一,但在外边也不说。在李大钊烈士陵园建成后,每到清明节整个家族都要去扫墓,那是难得聚会的机会,在这个场合下才多谈大钊事迹。

那时我还小,能接触到的史料很少。一个是姑姑李星华写的《十六年前的回忆》,是1943年在延安解放区发表的,后被收入小学语文课本。我读小学时,老师带着同学们为大钊烈士扫墓,都要诵读这篇课文。另一个是1959年中国青年出版社出版的《光辉的五四》,这本书里有回忆大钊先烈事迹的内容。

采访者:党的十一届三中全会以后,党史研究重新走上实事求是的道路。关于李大钊研究和宣传,让您印象深刻的事情有哪些?

李建生:我印象中,1979年出了一些文章,然后编辑成书;10月29日,北京举行纪念李大钊同志诞辰90周年大会;中国革命博物馆在陶然亭举办“李大钊同志诞辰九十周年纪念展览”。

1989年为纪念李大钊诞辰100周年,中宣部要拍摄一部纪录片《回忆李大钊》。当时只给了一部分买进口电影胶片的费用,但要到天津、上海、广州、武汉取外景,经费很紧张。我在国企工作,中央新闻纪录电影制片厂的一位老同志找到我,问我能不能帮忙,我说向领导们反映反映。领导知道我是大钊的后代,很快就决定由公司外地的供应站帮助提供食宿和交通。

我跟着摄制组到北京李大钊烈士陵园祭拜爷爷,在北京医院见过罗章龙,到聂帅家见了聂帅,还找了我大伯(李葆华)、李运昌、彭真等老同志回忆。这部片子拍完后曾在电视上演过。

李大钊研究方面,真正成系统的还是党史专家们做的。王学珍、李新、张静如、萧超然、吴家林、朱成甲、朱志敏、朱文通、李全兴、李继华、侯且岸、杜全忠、宋霖等为代表的一大批专家,出了很多成果。

采访者:1983年10月29日,李大钊烈士陵园正式落成。请您讲讲印象深刻的事。

李建生:决定建立陵园的时候,中央和北京市都非常重视,市政府副秘书长杨冠飞亲自到场指挥。我们这些后人参加了整个移灵过程,包括办展览各方面的事情。

爷爷就义后,家中只剩一元生活费,加之白色恐怖严重,灵柩未能安葬,一直存放在宣武门下斜街浙寺里。在奶奶呼吁下,6年后由北大教授等人士捐助、中共地下组织出面,为大钊先烈举行了公葬。党组织给大钊先烈制作了一块墓碑,碑头刻有红五角星,五角星中央刻有党徽。碑的正面刻有“中华革命领袖李大钊同志之墓”,背面有碑文。当年,国民党不让立碑,这块石碑就同棺柩一起埋在了地下。那时我父亲10岁,他在现场亲历了这一幕。1983年移陵,为找这块墓碑,费了很大劲。头一次起灵,没有找到(石碑)。我父亲很肯定地说石碑埋下去了,杨冠飞秘书长说再往外围找找,又多挖了几圈才找到。

邓小平同志为墓碑题词,胡耀邦同志出席陵园的落成仪式,彭真同志宣读中共中央碑文。那一刻,作为大钊后人,我心里是难以平静的。

采访者:在纪念李大钊诞辰的重要场合中,有哪些让您难忘的人和事?出席在乐亭、昌黎举办的相关活动,您有何体会?

李建生:1989年10月29日,中共中央在中南海怀仁堂隆重举行大会,纪念李大钊诞辰100周年。我在现场聆听了江泽民总书记所做的讲话。这一年,央视播出了连续剧《李大钊》,贾凯林(我姑姑李星华的女儿)是剧作者之一。

1997年8月16日,李大钊纪念馆在河北省乐亭县落成。江泽民同志为纪念馆题写馆名。胡锦涛同志出席落成仪式并接见了亲属,我和父亲都在场。

1999年10月29日,中共中央召开《李大钊文集》出版暨纪念李大钊同志诞辰110周年座谈会。会上,胡锦涛总书记做了讲话。讲话之前,他接见了亲属,还和我握手。

2009年10月29日,中共中央举行纪念李大钊诞辰120周年座谈会。时任国家副主席的习近平同志做了讲话,座谈会结束后在人民大会堂接见了我们这些亲属。

我去过几次昌黎五峰山。第一次去时见到的韩文公祠非常简陋。我真没想到《我的马克思主义观》《再论问题与主义》这两篇在党的思想史上具有重要地位的文章,是爷爷在如此简陋的环境中完成的。后来,韩文公祠被修葺一新,昌黎县还辟了纪念李大钊的场所,并在下面的平台建了大钊塑像。

爷爷有个笔名叫“孤松”,就是来自于五峰山。我去了五峰山才明白爷爷的用意。五峰山山顶基本不长植物,有一些松树是从石缝里头长出来的,但其生命力之顽强,让人印象深刻。爷爷欣赏孤松,就在于他所开创的事业人虽然还很少,但确实有很强的生命力。从这一点来说,他像孤松。

采访者:作为大钊烈士后人,您对传承大钊先辈的革命精神有哪些希望?

李建生:在宣传大钊先辈方面,我想做的事情很多。尽管已经出了很多书,但是普及很不够。我们自己看了一些书,编辑了一些资料,给很多单位做了一些普及性的讲座。针对大钊烈士,互联网上也有历史虚无主义的言论,曾让我们这些后人很气愤。还好最近几年,互联网上涉及党史的不当言论得到有力治理。

搞清历史真相,搞好党史宣传,还有很多工作要做。作为后人,我们所能做的还很有限。要更好地宣传包括李大钊在内的众多革命先烈,拿出有影响力的宣传成果,离不开众多专家学者的潜心研究,离不开有关部门和热心人士在资金上的支持,更离不开广大党员和民众对学习中共党史知识和初心的渴望,我期盼着,越来越多的力量投入进来,为进一步传承红色基因、弘扬革命精神而努力。

李建生:爷爷李大钊就义时,留有五个孩子,即李葆华、李星华、李炎华、李光华和李欣华。王学珍、李新、张静如、萧超然、吴家林、朱成甲、朱志敏、朱文通、李全兴、李继华、侯且岸、杜全忠、宋霖等为代表的一大批专家,出了很多成果。

编者按:今年是李大钊诞辰130周年,市委党史研究室和区党史办近日共同采访了李大钊之孙李建生,并根据其口述整理出以下这篇文章,以弘扬李大钊的革命精神。

李建生,李大钊之孙,1951年12月出生,中共党员,高级经济师,曾任中国化工流通协会副会长等职。多年来,坚持面向社会宣讲李大钊先辈事迹,传承红色精神。

采访者:李老,请简要介绍一下您成长的家庭环境,以及您个人的学习和工作经历。

李建生:爷爷李大钊就义时,留有五个孩子,即李葆华、李星华、李炎华、李光华和李欣华。我父亲李光华排行老四,是二儿子。爷爷牺牲,我父亲才4岁,很多事情都记不清。他在熊希龄创办的香山慈幼院读完小学。全民族抗战爆发后,15岁的他在乐亭参加了冀东抗日大暴动,负伤后在家乡养病,后回到北平。1940年他随我大姑李星华去了延安。1942年,经陕北公学、延安大学学习毕业后,父亲被分配到米脂县委宣传部当干事。

抗战胜利后,父亲回到冀东,1946年担任乐亭县委宣传部长。新中国成立后,他在卢龙、抚宁当过县委领导;1956年任唐山华新纺织公司公方代表;后又去唐山钢厂当党委书记,还担任过唐山市委委员。

那时候,党中央号召干部把工资减下来,还要和工人打成一片,我们家就从高级技术人员住房搬到工人宿舍,没有暖气、厕所、自来水,很不方便。作为党员和干部,父母没有丝毫怨言。

1959年秋父亲调到北京,在中直西苑机关工作。“文化大革命”时去了山东邹县的五七干校,回来后到了中科院电子所。母亲李永兰是乐亭人,1948年加入中国共产党,曾任唐山市路北区宣传部长。后来跟着父亲到北京,也在中直机关工作,一直到离休。

我弟弟在6岁半时患脑炎留下严重后遗症,给父母造成比较大的负担。1969年,我作为知青去了内蒙古建设兵团,一待就是6年半,没时间照顾家人。父亲2012年去世,他在革命队伍中养成的艰苦奋斗的生活方式,伴随了整个人生。

采访者:您第一次听说李大钊这个名字,是什么时候?家人或老师是否经常讲起大钊先辈的事迹?

李建生:啥时候听说爷爷的名字,我已经回忆不起来了。但1960年上小学二年级,班里只有5个人参加少先队,我是其中之一,因为我是李大钊的后人。这一点是老师告诉的,全班都知道。老师每年都带着我们去万安公墓为李大钊烈士扫墓。

家人很少谈论爷爷。一方面只有我大伯和大姑有完整的记忆,更重要的是他们工作都很忙,很少交流;另一方面,大钊先辈是党史上的重要人物,家里用比较严肃的态度对待。我们这些小孩子也知道爷爷是党的主要创始人之一,但在外边也不说。在李大钊烈士陵园建成后,每到清明节整个家族都要去扫墓,那是难得聚会的机会,在这个场合下才多谈大钊事迹。

那时我还小,能接触到的史料很少。一个是姑姑李星华写的《十六年前的回忆》,是1943年在延安解放区发表的,后被收入小学语文课本。我读小学时,老师带着同学们为大钊烈士扫墓,都要诵读这篇课文。另一个是1959年中国青年出版社出版的《光辉的五四》,这本书里有回忆大钊先烈事迹的内容。

采访者:党的十一届三中全会以后,党史研究重新走上实事求是的道路。关于李大钊研究和宣传,让您印象深刻的事情有哪些?

李建生:我印象中,1979年出了一些文章,然后编辑成书;10月29日,北京举行纪念李大钊同志诞辰90周年大会;中国革命博物馆在陶然亭举办“李大钊同志诞辰九十周年纪念展览”。

1989年为纪念李大钊诞辰100周年,中宣部要拍摄一部纪录片《回忆李大钊》。当时只给了一部分买进口电影胶片的费用,但要到天津、上海、广州、武汉取外景,经费很紧张。我在国企工作,中央新闻纪录电影制片厂的一位老同志找到我,问我能不能帮忙,我说向领导们反映反映。领导知道我是大钊的后代,很快就决定由公司外地的供应站帮助提供食宿和交通。

我跟着摄制组到北京李大钊烈士陵园祭拜爷爷,在北京医院见过罗章龙,到聂帅家见了聂帅,还找了我大伯(李葆华)、李运昌、彭真等老同志回忆。这部片子拍完后曾在电视上演过。

李大钊研究方面,真正成系统的还是党史专家们做的。王学珍、李新、张静如、萧超然、吴家林、朱成甲、朱志敏、朱文通、李全兴、李继华、侯且岸、杜全忠、宋霖等为代表的一大批专家,出了很多成果。

采访者:1983年10月29日,李大钊烈士陵园正式落成。请您讲讲印象深刻的事。

李建生:决定建立陵园的时候,中央和北京市都非常重视,市政府副秘书长杨冠飞亲自到场指挥。我们这些后人参加了整个移灵过程,包括办展览各方面的事情。

爷爷就义后,家中只剩一元生活费,加之白色恐怖严重,灵柩未能安葬,一直存放在宣武门下斜街浙寺里。在奶奶呼吁下,6年后由北大教授等人士捐助、中共地下组织出面,为大钊先烈举行了公葬。党组织给大钊先烈制作了一块墓碑,碑头刻有红五角星,五角星中央刻有党徽。碑的正面刻有“中华革命领袖李大钊同志之墓”,背面有碑文。当年,国民党不让立碑,这块石碑就同棺柩一起埋在了地下。那时我父亲10岁,他在现场亲历了这一幕。1983年移陵,为找这块墓碑,费了很大劲。头一次起灵,没有找到(石碑)。我父亲很肯定地说石碑埋下去了,杨冠飞秘书长说再往外围找找,又多挖了几圈才找到。

邓小平同志为墓碑题词,胡耀邦同志出席陵园的落成仪式,彭真同志宣读中共中央碑文。那一刻,作为大钊后人,我心里是难以平静的。

采访者:在纪念李大钊诞辰的重要场合中,有哪些让您难忘的人和事?出席在乐亭、昌黎举办的相关活动,您有何体会?

李建生:1989年10月29日,中共中央在中南海怀仁堂隆重举行大会,纪念李大钊诞辰100周年。我在现场聆听了江泽民总书记所做的讲话。这一年,央视播出了连续剧《李大钊》,贾凯林(我姑姑李星华的女儿)是剧作者之一。

1997年8月16日,李大钊纪念馆在河北省乐亭县落成。江泽民同志为纪念馆题写馆名。胡锦涛同志出席落成仪式并接见了亲属,我和父亲都在场。

1999年10月29日,中共中央召开《李大钊文集》出版暨纪念李大钊同志诞辰110周年座谈会。会上,胡锦涛总书记做了讲话。讲话之前,他接见了亲属,还和我握手。

2009年10月29日,中共中央举行纪念李大钊诞辰120周年座谈会。时任国家副主席的习近平同志做了讲话,座谈会结束后在人民大会堂接见了我们这些亲属。

我去过几次昌黎五峰山。第一次去时见到的韩文公祠非常简陋。我真没想到《我的马克思主义观》《再论问题与主义》这两篇在党的思想史上具有重要地位的文章,是爷爷在如此简陋的环境中完成的。后来,韩文公祠被修葺一新,昌黎县还辟了纪念李大钊的场所,并在下面的平台建了大钊塑像。

爷爷有个笔名叫“孤松”,就是来自于五峰山。我去了五峰山才明白爷爷的用意。五峰山山顶基本不长植物,有一些松树是从石缝里头长出来的,但其生命力之顽强,让人印象深刻。爷爷欣赏孤松,就在于他所开创的事业人虽然还很少,但确实有很强的生命力。从这一点来说,他像孤松。

采访者:作为大钊烈士后人,您对传承大钊先辈的革命精神有哪些希望?

李建生:在宣传大钊先辈方面,我想做的事情很多。尽管已经出了很多书,但是普及很不够。我们自己看了一些书,编辑了一些资料,给很多单位做了一些普及性的讲座。针对大钊烈士,互联网上也有历史虚无主义的言论,曾让我们这些后人很气愤。还好最近几年,互联网上涉及党史的不当言论得到有力治理。

搞清历史真相,搞好党史宣传,还有很多工作要做。作为后人,我们所能做的还很有限。要更好地宣传包括李大钊在内的众多革命先烈,拿出有影响力的宣传成果,离不开众多专家学者的潜心研究,离不开有关部门和热心人士在资金上的支持,更离不开广大党员和民众对学习中共党史知识和初心的渴望,我期盼着,越来越多的力量投入进来,为进一步传承红色基因、弘扬革命精神而努力。