也许有人会觉得这对于艺术电影之上的戛纳电影节是一种亵渎,但电影始终都是与资本分不开的。

◇新闻117特约记者 郭连凯

Day 1

一直以来,我都对戛纳电影节有一种特别的向往,不仅仅是因为这里汇集了可能是一个年度最好的艺术电影,更因为那种不同于其他电影节的严格准入标准和森严的等级制度。

与其他国际电影节不同的是,戛纳电影节是完全不对公众开放的,所有的区域以及放映全部需要证件才能进入,就连同一类证件,也被分为好几个颜色和档次,以此区分先后入场顺序(白色>粉色黄点>粉色>蓝色>黄色)。这颜色的差异,很有可能就决定了你能否排进晚饭后的主竞赛单元黄金时间场次。你可能会说这样的等级制度有区别对待之嫌,但卢米埃尔大厅毕竟容量有限,不可能满足所有媒体人的观影需求,那么这样按资历排位进场的方式也并非完全无理。

5月10日的中午,我从伦敦起飞,飞往法国尼斯,由于连绵不断的细雨,飞机一再推迟,最后到达尼斯已是当地时间晚上7点。正因为这次延误,原本计划落地就去电影宫取媒体证件的计划也随之取消,只好直接来到租住的Flat,整理了一下行李便睡下。

Day 2

今天是戛纳电影节正式开幕的第一天,正式的红毯以及开幕片放映安排在当地晚上7点的黄金时间。但对于记者来说,开幕片《咖啡公社》的第一场媒体场放映是在上午10点拉开帷幕。

从住处沿着海滨大道走向电影宫,能明显感受到电影届最大的盛事对于戛纳这个海滨小镇的影响。街边的商店几乎全部在门口贴出了本届电影节的官方海报,沿街有《名利场》、《银幕》、《好莱坞报道》的工作人员向路人免费发放戛纳特刊。当然,更少不了的是电影节的官方场刊。

粗略翻了一下场刊,里面除了还空空如也的主竞赛单元场刊评分,最吸引人眼球的就是几部华语电影的卖片广告,其中徐皓峰的两部作品《师父》《箭客柳白猿》自己占据了一个开页,而今年暑期将要上映的影片《盗墓笔记》更是占据了开头几页的黄金位置,从此也可以看出,即使竞赛单元华语片零入围,但华语片的踪迹依然随处可见。

也许有人会觉得这对于艺术电影之上的戛纳电影节是一种亵渎,但电影始终都是与资本分不开的,戛纳电影节不仅仅是艺术电影的最高殿堂,也是电影买家与制作方最大的舞台,艺术与商业的结合,戛纳做得非常好。

排队领取了属于我的第一个戛纳电影节媒体通行证,果不其然,是蓝色,这也就说明未来的12天我要比持有粉证以及更高级别证件的资深记者多预留出半个小时的排队进场时间。

拿到证件之后在电影宫附近转了一圈,找了很久才找到德彪西大厅,这时距离10点影片开场只剩下10分钟,不抱希望的我在队尾等了一阵,前方的保安开始放人,到我的时候他看了一眼我的蓝色证件,转头问另一个工作人员“Blue?”,另一人犹豫了一下点了头,放我进入了德彪西大厅。而当我进入影厅之后却发现,不光电影已经开始播放片头,整个大厅已座无虚席。我和几个后进来的记者手足无措地站在影厅的阶梯,最后只好悻悻地一屁股坐到了楼梯上,开始欣赏伍迪·艾伦的又一部新作--《咖啡公社》。

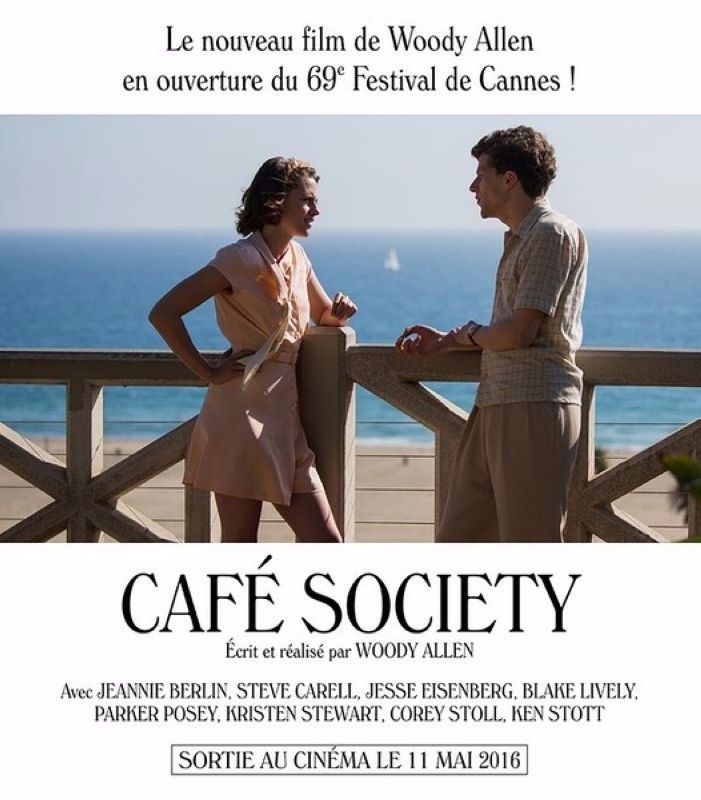

咖啡公社 3.5/5

(《咖啡公社》海报)

我对于伍迪·艾伦的感情是非常复杂的,一方面他近些年出产的影片实在乏善可陈,让人提不起兴趣;另一方面他的早期创作阶段诸如《安妮霍尔》、《曼哈顿》、《西力传》、《超强力春药》都是我的心头好。但是作为几乎是唯一一位至今还活跃于影坛的上世纪30年代出生的导演,伍迪·艾伦的新片(即使每年都有)依然是电影节的一件大事。

这是伍迪艾伦第14次携作品参加戛纳电影节,却没有一部以竞赛片的身份参加,皆因老伍迪与世无争的性格。此次新片《咖啡公社》,汇集了一众明星脸,卷毛“杰西·埃森伯格”,“暮光女”克里斯汀·斯图尔特,“绯闻女孩S”布莱克·莱弗丽,以及演喜剧出身的史蒂夫·卡瑞尔。但影片中最大的明星,依然是导演本人。

在本片放映之前流出的一些外媒评论称,这是伍迪艾伦一部《午夜巴黎》级别的作品,但看完本片之后就知道,这样的评论未免太过抬高《咖啡公社》。公允的说,《咖啡公社》在所有伍迪·艾伦的作品中应该能够排在较为中间的位置,而如果只算他2000年之后的作品,本片绝对算是水准之上。

剧情我就不再多做介绍,简单地说就是上世纪30年代一个犹太家庭出身的年轻人卷入了一段诡异三角恋的故事。本片的某一些桥段会让人恍惚觉得,那个曾经妙语连珠的老爷子又回来了,全场的笑声基本没怎么断过。当然,这部分也得益于卷毛与斯图尔特的精湛表演。

可惜的是,即使本片的构图和运镜均为大师级别,让人看得如痴如醉,但整个剧本还是略显平淡,深度尤其不够,充其量算是一个诙谐幽默的精致小品。不过,对于一个每年还在坚持自编自导的80多岁老导演来说,我们实在也不好多要求什么,毕竟能多看一部他的作品就已知足。伍迪的粉丝们也不用担心,《魔力月光》那样的扑街情况,并没有发生在《咖啡公社》身上。

结束了《咖啡公社》的放映,揉了揉已经发麻到没有知觉的屁股,受“老熟人”黄璐之邀,前往她的住处吃午饭。

说来也是奇妙,和黄璐的关系从默默欣赏,到柏林的初次见面,专访。没想到仅仅三个月过后,就又在戛纳相见。10号飞机刚刚落地,黄璐就给我发微信,直接发过来一张清晰美食特写,邀请我11日中午到她的住处吃饭。

黄璐住的地方距离电影宫较远,说实话地点不是特别好,她和我说,当时定的时候没有仔细看,等想退的时候发现无法退款,便只好接受。

午饭是她亲手做的,从成都人肉带来的火锅底料,即使我不是一个非常能吃辣的人,也吃了好几块比黄璐脸还大的排骨。当然作为主厨的黄璐自己也一点也没有少吃,经纪人狂劝她:“哎呀你少吃点,一会儿晚上还要走红毯呢!”黄璐答应着,然后又捞了一块儿肉…

吃过午饭之后,黄璐开始准备晚上6点开始的红毯造型。我在旁边全程见证了一切流程,光是化妆就用了2个小时,再加上做头发,更衣。等到下楼坐车时间已经非常紧张。而这时候偏偏又出状况,公寓的铁门死活打不开,我们坐在车上被锁在里面,黄璐的经纪人急得直跳脚,说已经想好了B计划,头条就写“黄璐专车被锁铁门内,遗憾错过戛纳红毯”。不过幸好通过房东的电话帮助,还是顺利开门,准时到达红毯现场。

(黄璐在现场)

关于戛纳红毯,应该是所有普通影迷,甚至非影迷对于戛纳电影节的全部印象。虽说今年戛纳电影节华语片零入围,但红毯上的华语明星真的是一点都不少。这些明星中,除了唯一有作品参加的黄璐,受主办方邀请的巩俐和贾樟柯夫妇,其他全部都是赞助商行为,简称“蹭红毯”。结果,映后的官方晚宴,也只有那四个人拿到了邀请函,其他明星们,走了一遍红毯,便打道回府。

这也是非常尴尬的一个现象,戛纳这个地方,在接近两周的时间里涌入的不仅是真正热爱艺术电影的记者与影迷,也有前来做生意卖片的电影从业者,但更多的,是那些抱着一举成名甚至一脱成名的投机取巧者。在他们眼中,戛纳的意义就是那几十米长的红毯,至于红毯的尽头放映的是谁的电影,他们才不在乎。当然,这种现象也不是中国特色,世界各国都有这样的人。

Day 3

进入戛纳电影节第二天,结束了一切电影之外的活动,正式开启刷片模式。所以今天一天除了电影本身,真的没什么太多可说,就直接按照顺序放上所有影片简评。

保持站立 4/5

(《保持站立》海报)

导演吉罗迪上一次参加戛纳,凭借《湖畔的陌生人》一举成名,其大尺度的性爱戏让人瞠目结舌。这次他带来新片《保持站立》,官方剧情简介说这是一个带着婴儿的单亲父亲在流浪中寻找自己下一部电影灵感的故事。朴实的故事简介和简单的海报,让人不禁以为吉罗迪放弃了大胆的风格,转而拍摄了一部尺度正常的电影。

但事实上,吉罗迪果然不负众望,在开幕的第二天就扔了这么一个重磅炸弹,本片尺度即使放在电影史上都算排的上号,更别说那个在非纪录片中从没见过的的1分钟接生长镜头,吓得所有在早上8点半就起床看片的媒体们异常清醒,坐在我旁边的女记者一直捂住双眼,不敢直视银幕。

说回电影本身,本片一直保持着一种奇怪的节奏和诡异的故事走向,完全搞不懂导演下一步呈现什么样的镜头,更散发着一种非常Pathetic的喜感,让本片的观感一直在惊吓与嗤笑中来回摇摆,奇特无比。

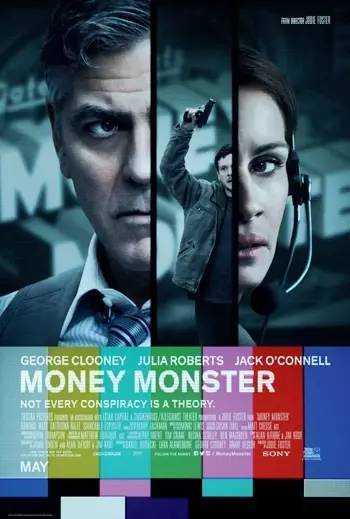

金钱怪兽 3/5

(《金钱怪兽》海报)

今年是《出租车司机》上映40周年,几乎全部主创都来到了戛纳,朱迪福斯特也带来了自己的导演新作《金钱怪兽》,由乔治克鲁尼和茱莉亚罗伯茨主演。说来奇怪的是,这是茱莉亚罗伯茨第一次参加戛纳电影节,更是她第一次走上戛纳开幕式的红毯,相比国内某些穿着“鸡毛掸子”上去搔首弄姿的三线女演员,还真是“甘拜下风”呢。

说回电影,其实在看片之前降低了期待,看过之后发现要比想象中好很多。92分钟长度非常紧凑,保持着很高强度的节奏,从娱乐性上算是合格之上。影片试图通过一种近乎荒诞的真人秀模式来揭露华尔街金融大鳄们的丑恶嘴脸,却还是由于太过“天马行空”的剧情,使得可信性大打折扣,沦为不可深究的爆米花娱乐片。另外,本片充斥着太多金属与朋克配乐,有情感表现力不足用配乐来凑的嫌疑。总的来说,朱迪福斯特是一个好演员,但是导演水平实在欠佳,只能算是个合格的类型片导演,相比她作为演员的成就,就天差地别了。

雪山之家 3/5

(《雪山之家》海报)

说实话,即使对于我,一部长达3个小时的话痨片也是显得过长,尤其影片放在午睡时间,且十分沉闷的话。过了开场的一个长镜头,我基本就睡死在电影院,半梦半醒之间,时不时看到几个片段,不得不承认导演对于室内空间的调度是有一手,但剧情真的就是一头雾水。

看到还有一个小时结束的时候,就准备离场,这时才发现身边的法国小哥,和我一样昏睡在影院。所以这个3星,并不算客观,是我综合了我自己寥寥无几的观感和其他人的评价给出的分数,影片真正如何,还是要大家自己做判断。

碰撞 3.5/5

(该片全体主创)

本片作为“一种关注”单元的开幕片,在放映之前有一个简短的开幕式,并请到了全部主创上台,站一排有20多人。

电影讲述的是处于内战混乱之中的埃及的一辆满载着因政治分歧和宗教背景而产生冲突的被拘者在暴动的游行者中穿梭的故事。

电影本身非常有力,无论是凌厉的镜头语言还是政治斗争的主题。全片的全部镜头都由一个空间不足10平米的卡车车厢中投射出来,甚至其中一场声势浩大的游行冲突戏也只是给了几个通过窗口晃动的主观镜头,从制作角度来讲十分浪费。群戏拍的尤其好,每一个人的性格通过高密度的对话都很好的展现。那个他们曾经想要挣脱的车厢,在最后却变成堡垒。

本来打算去看晚上10点场肯·洛奇的新片《我是布莱克》,但朋友们的恶评和过于疲惫的身躯让我放弃了这场放映,毕竟明天还会有一场。