温仕良在西樵山捕捉到白唇竹叶青张嘴攻击的一幕。白天因为炎热、人类活动而选择躲避起来的生物,此刻在月色中绽放着不为人知的美丽,瘦削的温仕良身穿一件薄长袖衣服,一条登山裤,一双胶水鞋,在一座山中,寻找一个个指头大小的惊艳所在。

温仕良在西樵山捕捉到白唇竹叶青张嘴攻击的一幕。

我一开始是拍昆虫为主,它们的一生虽然短暂,却扮演着维护地球生态平衡的重要角色。无论是优雅美丽还是丑陋狰狞,每天它们都在演奏着自己动人的生命乐章。我非常喜欢投入地去感受它们的世界,在惊叹它们的生命力的同时,通过自己的镜头展现那些美丽优雅的瞬间,也让大家能够通过照片了解他们的美。--温仕良

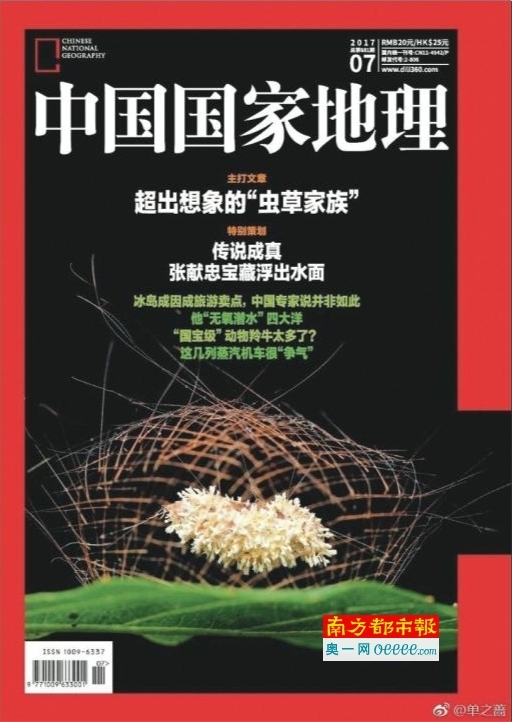

7月7日,最新一期的《中国国家地理》杂志封面是一只"鸟巢",其实这是一只"出师未捷身先死"的毛虫,一种名叫棒束孢的虫草菌侵染了它,使它也变成了虫草菌,外面还没来得及织就的茧酷似"鸟巢"。这张照片从当月9张备选封面图中脱颖而出,它的作者是温仕良,来自佛山。在业内,温仕良是国内摄影圈中公认的野外拍摄及微距大师,"大师"之名除了源自他对于自然之美的捕捉,更来自于他丰富的自然知识储备。在珠三角经济高度发达的城市群中,他选择当一个"夜行者",寻找这个城市荒野中另一个发光的世界。

夜行摄者

一座山中寻找一枚菌之美

6月29日傍晚,西樵山游人渐散。日间的雨水在树林中蒸腾出淡淡水汽,夜风吹动,枝叶的"沙沙"声与蛙声虫鸣合奏,半弯月亮洒着清辉。走在山林中,即使偶尔能看到远处城市辉煌的灯火,周遭漆黑寂静让人略感不安,而温仕良例外,他享受着这一刻的山野气息。

此时若从高空俯视,会发现在密林中,他的一支远光手电筒偶尔开启,在夜色中分外显眼。"今天下午刚刚下过雨,潮湿温热的水汽是蛇最喜欢的,今晚应该有蛇出现。"他轻松地说着这个话题,似乎是在说一个老朋友。

事实也是这样,有一段时间,他最喜欢的拍摄对象就是蛇,竹叶青蛇、眼镜蛇、金环蛇、银环蛇……他都拍过。在他看似随意的跨肩袋中,装着应急的蛇药,还有一根蛇棒--用来调整蛇的姿态。

蛇是"旧爱",菌类是"新欢",就如本月的《中国国家地理》封面。寻找品类繁多、颜色形态各异的菌类是他近两年的爱好。这夜,他想在西樵山寻找发光菌,说是发光菌,事实上光线非常微弱,一般只是一片淡淡的光斑,打着手电筒根本就看不见,也只有温仕良敢摸黑只身入林。

白天因为炎热、人类活动而选择躲避起来的生物,此刻在月色中绽放着不为人知的美丽,瘦削的温仕良身穿一件薄长袖衣服,一条登山裤,一双胶水鞋,在一座山中,寻找一个个指头大小的惊艳所在。

从业14年

"我只是一个半路出家的"

从2003年开始拍摄昆虫,以"行摄自然"为名的温仕良,在过去14年的拍摄经历中获奖无数,"名气最大"的应该是2012年的美国国家地理全球摄影大赛中国区自然类一等奖:这幅拍摄于南海一个鱼塘中的照片中,一只蜻蜓降落在一只将头露出水面的蛙上,极为难得。即便已经在国内野拍圈扬名,温仕良依然自谦:"我只是一个半路出家的。"

他有一双夜间动物般的眼睛

温仕良是70后,成为全职摄影师之前,在广告公司工作,业余时喜欢摄影。众多的摄影新手选择风景、人像入门,而温仕良选择了公认最为困难的野外拍摄,这源自于小时候满山头跑带给他的快乐。"我自小就在农村长大,以前一有空就往山上跑,没有玩具,就喜欢看昆虫、看动物。"温仕良说。

没有师傅带,摄影技术从0开始全靠自学,"在广告公司时,会拍一些商业硬照,但这和野外完全不同,在野外没有那么多光源、设备,能拍到什么、能拍多久都是不固定的。"这一切都需要自己去理解、去摸索、去尝试、去学习,生物类的书,家中有十几本。

如今常常有人看完温仕良的照片,会要求跟随他进山学习野拍。一寻找到适合的拍摄对象,他能够迅速给出自己的专业意见。"你看,这里有只蟹蛛,花纹非常漂亮,把光打高一点,就能很好呈现它的纹路。"每一只昆虫在哪个角度、怎样的光线下才展现出最美的姿态,他了然于胸。而这,也形成了温仕良镜头下的一张张照片的个人特色--自然、美丽、有趣。

当然,除了技术,还需要天赋,温仕良有一双夜间动物般的眼睛。在晚上的森林中,他的手电筒一扫过,只要有生物,他马上就能发现。蟹蛛其实就一颗螺丝头那么大,白色的身躯躲在白色的花蕊中,寻常根本难以看见,但他只要一扫,就能告诉大家这里有什么,是什么,怎么拍,有什么特色。"我在夜晚看东西特别清晰,有些几十米远的东西闪一下、动一下我都能发现。"

爱好加上天赋,让他过去十几年间几乎一有时间就开车上山,有时拍得兴起,甚至自己一个人在深山中熬通宵,白天才回家睡觉。

而朝九晚五困身室内的工作让他深感难受,"我还是喜欢自由一点的工作。"2016年,温仕良从公司辞职,以全职身份投入到野外拍摄。

从此,温仕良更忙了。"我基本都在山上泡着,有时候野拍,遇到难得的题材,甚至能拍通宵。"温仕良笑着说。这次上西樵山,也是因为不久前拍纪录片时被蚂蟥咬到,才回来休养一阵,刚痊愈就往山里跑了。

"现在基本是以跟机构合作为主要收入。慢慢在这个圈子打响名气,就开始会有电视台、摄影杂志找上门来要求谈合作。需要什么样的主题,什么样的场景,什么样的物种,我们再按照剧本、题材尽量找齐。"温仕良说。

做自己喜欢的事,很自由

跟温仕良一样全职做野拍摄影师的全国寥寥数十人,受制最严重的因素,就是收入。"做这一行的很多都没办法谋生,国内一些有名气的野拍摄影师团队,也解散了,就是因为收入不足。反观国外,例如美国国家地理杂志,英国BBC,他们的摄影师根本不愁收入,长期有机构、政策支持。而国内,要自己跑业务,要自己去景区、保护区,看对方愿不愿意给钱来做调查,不给就没收入了。"

温仕良开了一个微博"@南粤荒野",经常在上面分享自己的野拍作品。偶尔收到网友的私信:"你为什么这么有空?怎么天天都往山上跑?"温仕良坦言:"现在我拍照,器材基本都是对方提供的,吃住也是对方安排好的,还有助手提供。"他说这种状态非常理想,既保证收入来源,也能做自己喜欢做的事,自由度非常高。

人与自然

用他的方式致敬自然

从昆虫开始,到两爬,再到黏菌,14年的拍摄生涯中,温仕良不停探索着大自然的一维多面,"只要是大自然的,我什么都喜欢拍,等到我把黏菌拍完了以后,我可能就会去拍植物,拍水下吧!大自然太多题材了,我用一生都挖掘不完。"

温仕良对自然有着一份敬畏之情,提及自己所拍摄过的对象,最多的感慨就是"劲"、"厉害"、"伟大"。

"近2年我在拍黏菌,黏菌也是大自然中十分强悍的存在。黏菌的生长、行走、进食速度都很慢,但它在你不知不觉中就能将小蘑菇吞噬掉。用延时拍摄拍完之后加快来看,就会发现,它其实是如何一口一口地将小蘑菇吞噬,并长出自己的菌丝。消亡、新生,都发生在你看不见的角落,大自然实在太伟大了。"

"你看过电影阿凡达吗?电影里满树林植物都在发光的场景,其实就在我们身边。在有发光菌生长的森林里,每到夜晚,粘上各种各样孢子的叶子、树枝、苔藓开始发光,宛如仙境。"温仕良说。

在他的影响下,佛山本地越来越多野外拍摄爱好者举着长枪短炮,加入了探索自然的大军。在温仕良组建的一个野拍爱好群,已经有几百位成员,偶尔他会带队前往南海西樵山、高明云勇林场等野拍佳点探索。"我家住南庄,来得最多就是西樵山了,一草一木都很熟悉,还有高明的云勇林场、桫椤保护区都是我们常去的拍照地。"

了解自然、捕捉自然,他对自然的保护有了更多的思考,温仕良的微博,除了分享野拍美照之外,最多的就是对于自然保护的呼吁。

一次野拍的过程中,温仕良发现了一张挂在电线杆之间的捕鸟网,长达10米,高6米。捕鸟网的网眼细且密,有不少未达到售卖条件的鸟栽入网内,直至死亡,风干。"如此大杀伤力的网捕,小的鸟没人收就这样挂成鸟干,还有蝙蝠和甲虫等挂着成干……希望这种行为以后会更少吧!保护野生动物,爱护我们的绿色家园,真的人人有责。"温仕良呼吁道。

在微博上,不时会看到他在劝诫"不要随意放生":"把宠物动物放到山里放生完全就是杀生,而且具有很大破坏性,有些城市人还把鳄龟这么凶猛的动物放到山林,毫无天敌的情况下,会对这个地方的生态链造成破坏。"

"这些年来,我上山下乡走了很多地方,见过了不少因为人为开发而物种减少的自然地带。好好的自然景区,往往因为修路、盖房,对自然生态造成了很严重的破坏。之前还能看到的动植物,之后往往就再也看不到了。"温仕良很无奈。

在温仕良看来,作为野拍摄影师投入自然中,发现源自血脉中对自然最深处的敬畏,是他最大的收获。而他也尽可能地分享他所发现到的城市生态之美,就如温仕良眼中的西樵山,既有流萤乱舞、也有连片的菇菌喷薄孢子;有鸮鸟翱翔,也有眼镜蛇目露凶光。这些存在于城市边缘的小生灵,通过他的照片为这个工业城市点亮更多的光。

采写:南都记者 吴曦 何国劲

(除署名外,图片由受访者提供)