宜良的建城史可追溯至唐代,唐初为昆州地,天宝七年(748年)西爨西徙,后有乌蛮首领罗氏在宜良万寿山与雉山之间筑土城,称罗裒笼。

2017-04-10 23:10:02来源:昆明信息港

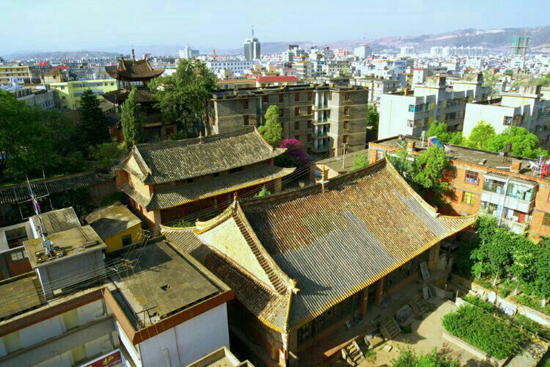

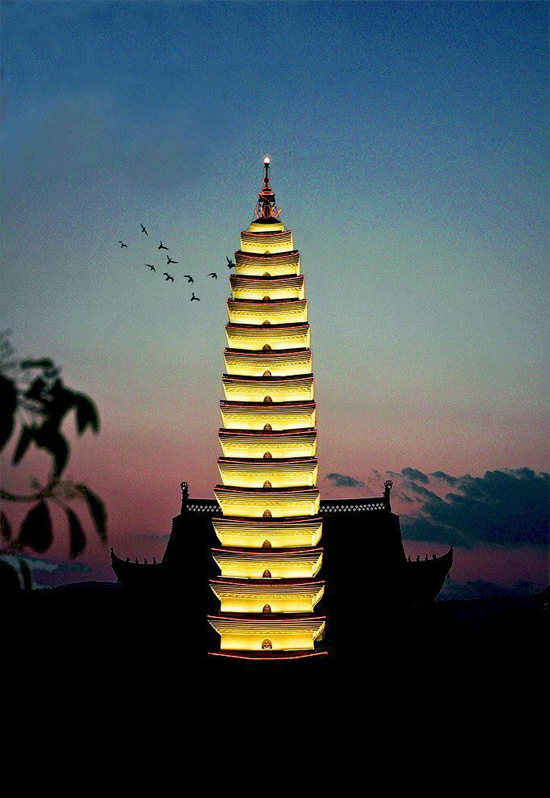

宜良的建城史可追溯至唐代,唐初为昆州地,天宝七年(748年)西爨西徙,后有乌蛮首领罗氏在宜良万寿山与雉山之间筑土城,称罗裒笼。明洪武二十四年(1391年)副千户使许斌在雉山之麓督建砖城。老城区现有省级文物保护单位法明寺和宜良文庙;有市级文物保护单位私立光德小学旧址和段氏宅院;有县级文物保护单位明城墙遗址和文昌宫;有优秀民居"枕黉苑"和伊斯兰风格建筑马草街清真寺等。里仁街、觐光街、匡山东路、清远街是老城主要街道,里仁街北段尚留存着古老的青石板路。西门河、文公河穿城而过,在昆明市各县(市、区)中是唯一有两条河流穿城而过的城市,文公河上至今还留有5座古石桥。

私立光德小学旧址(赵东明摄)

私立光德小学旧址(赵东明摄)

(赵东明摄)

(赵东明摄)

段氏宅院(山抹微云摄)

宜良老城是昆明地区保存较为完好的历史街区,既有南方小城高低起伏的地势特点,又有江南水乡小桥流水的城市风貌。老城区现存文物古迹是宜良活的历史和灵魂,在旧城及棚户区改造过程中,切实加强对文物古迹的保护和利用,是今人的责任和使命。近年来,县文化部门为加强老城区文物保护,做了积极努力,一是协同县规划、国土、住建部门,对老城区文保单位划定了保护范围和建设控制地带;二是制作并设置了文物保护标志说明碑;三是县文化行政部门与文物使用单位签订了《文物安全责任书》;四是进一步调查老城历史建筑,对有一定历史价值的86幢历史建筑提出保护建议;五是启动并完成了《宜良县历史文化街区保护规划》的编制,正按程序报批;六是积极与棚户区改造指挥部对接,在明确提出棚户区改造中加强历史建筑保护的同时,也建议注意新建建筑与传统古建风格相协调。

文物古迹修缮中(赵东明摄)

宜良县历史上是先建城,明朝时还只有西门河,明洪武年间,沐英在北关塘(今清远街新华书店旁)始建胜峰桥,这是宜良县城最早的一座石桥,如今已被街道和建筑覆盖。宜良的古井历史更为久远,可称为"百井之城",现在还未列入文物保护单位的古桥、古井、河道、民居等古建筑也当重点保护,应将河道、桥梁与古井统筹考虑,予以系统性的重点保护,制定具体的保护办法。此外,还要重视和加强对老城和周边农村"一颗印"传统民居建筑的保护,若能挑选10幢"一颗印"民居建筑加以修缮保护,对于宜良城市型旅游目的地的打造将意义深远,功德无量。

[img]http://xw.kunming.cn/attachement/jpg/site22/20170410/0022642573161a55e3a526.jpg[/img]穿城而过的河道与古桥。(峰回路转摄)

[img]http://xw.kunming.cn/attachement/jpg/site22/20170410/0022642573161a55e3a526.jpg[/img]穿城而过的河道与古桥。(峰回路转摄)

穿城而过的河道与古桥(山抹微云摄)

杀牛石桥(山抹微云摄)

宜良历史上曾被称为"百井之城"。(山抹微云摄)

香泉巷,不仅因为有这清香甘甜的井水而得名,看到这30年前经我手制作装钉上去的地名标志依然那么光鲜亮丽,心里感到由衷的亲切。(山抹微云摄)

白水井的水清澈见底,洗衣洗菜,是宜良城里百姓的生活必须品哦。墙上的"白水井"三字是咱们宜良本土书法家杨光华老师1987年亲自书写雕刻喷绘上墙的哦。(山抹微云摄)

昔日的老井如今已经换新颜。(山抹微云摄)

双眼井就像那相濡以沫的老夫老妻,相依相伴,生生世世不分离。只是今人给它们穿上现代时尚的"新衣",有些不伦不类、"被穿越"的感觉。(山抹微云摄)

井栏上这些深浅不一的绳索印痕,好似那记录岁月的年轮,诉说着宜良数百年的沧桑历史。(山抹微云摄)

明城墙遗址。(峰回路转摄)

北门街古老的石梯。(峰回路转摄)

(峰回路转摄)

里仁街古老的青石板路。(峰回路转摄)

优秀民居"枕黉苑"(山抹微云摄)

优秀民居"枕黉苑"(山抹微云摄) (宜良县旅文广体局 峰回路转)