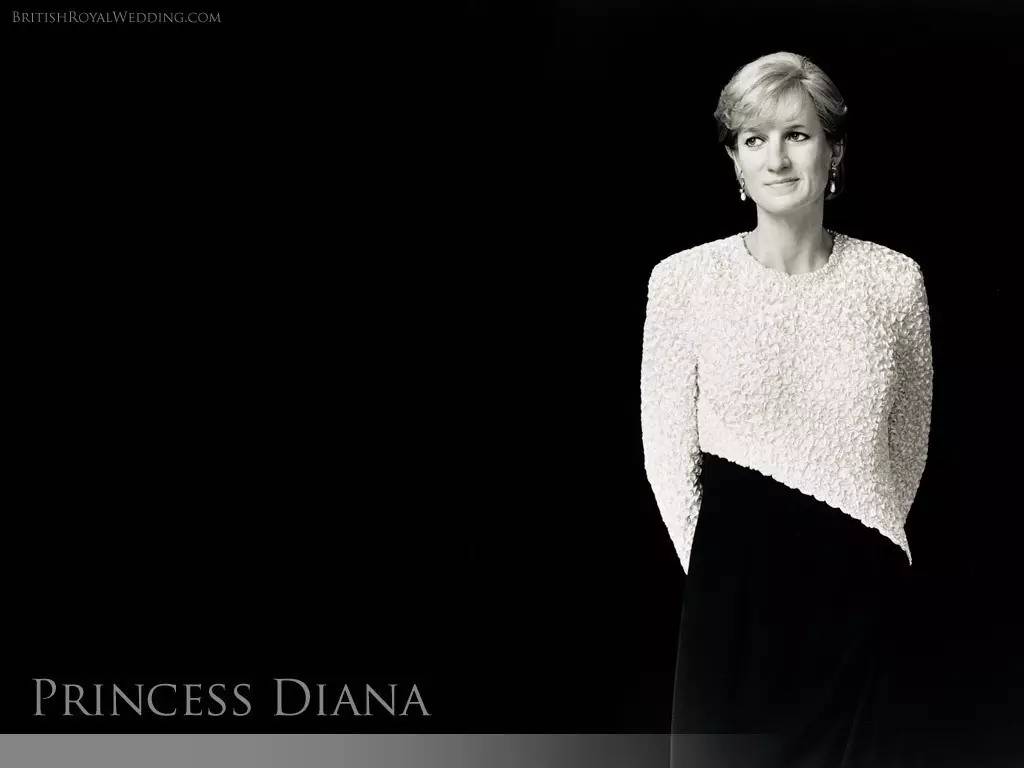

二十年前的今天,戴安娜在法国因车祸亡故。书名《戴安娜纪事》(The Diana Chronicles)厚厚五百余页,读来可使戴安娜迷够劲。

二十年前的今天,戴安娜在法国因车祸亡故。

没有人能够否认,她的一生是一个悲剧。人们在许多年后依然惦念她,因为她的娇柔美貌,因为她的悲情故事。还因为她投身慈善的行为,称颂她为"人民的王妃",但她的悲剧却都可以归结到王妃二字上。很显然她并不是一个适合于王室的人,也没办法将自己献祭给政治。

不管王室如何冷漠,贵族阶级的婚外情是否是一种陋习,但是既然选择了走进宫门,就要有为之付出代价觉悟,在这其中用自己的纯情和浪漫与之抗衡无异于以卵击石。就好像热门美剧《权力的游戏》中的狼家大小姐珊莎·史塔克,一开始也是以一颗温柔的少女心来看待这个世界,一心一意做一个淑女,准备嫁给英俊的王子,但是残酷的现实世界却用最黑暗残暴的方式虐待她,最终她了结了自己"傻白甜"的前半生,而开始在权力的游戏中搏杀,所谓"黑化",不过是生存下去的必要而已。

在王室生活中处处不如意的戴安娜并没有"黑化",她只是选择了另一种与之对抗的方式:她开始利用传媒来与王室开战。尽管这是有效的,却依然显得任性。在2007年戴安娜去世十周年时出版的《戴安娜纪事》一书中,作者蒂娜·布朗写道:"戴安娜在开首很爱在摄影机前装腔作势,摆姿作态做宣传。温暖日光,后来慢慢变作越热越不好受。而传媒的要求也越来越高,先是好像细雨,后来大雨,最后变为可以致命的大风暴……戴安娜自己加速这种气候改变,结果令她的生活到了极不可能的地步。她以为她可以控制此种气势。她错了。"

她受媒体滋养,也被媒体宠坏。媒体靠戴安娜赚钱,戴安娜靠媒体宣传。两者完全是互相利用。

有些话可能听来残忍,但却是事实,布朗说:"如果没有她所受的各种苦难,这位美丽、热情、慈良的女人很可能变成一位平凡人物。她所经受的痛苦反而给她光辉。英国人民可以集中注意,眼看她在他们跟前的变化。"

下面这篇文章由著名旅居纽约的当代著名散文家、评论家董鼎山撰写,评述的虽然是十年前的《戴安娜纪事》一书,但在今日看来依然令人唏嘘。

文| 董鼎山

我对英国皇室情况向有兴趣。传媒的历年详尽报导令我们熟悉戴安娜生活状况,她与查尔斯王子的婚礼、她在非洲关心贫苦妇孺的镜头等,我们都一一在电视机上见到。因此对一本纪念她逝世十周年的书的畅销并不感意外。我也对书的作者很有兴趣。她是英美文化界的著名人物蒂娜·布朗,她青年时在英国杂志界成名后,前来美国打天下,复活了《名利场》杂志,后来又编了《纽约客》,把这本老气横秋的文学刊物灌入了不少活泼生气。有一时期她成为文化社交界名人,熟识大西洋两岸著名人物,由她来写戴安娜传记可算是最适当的了。

书名《戴安娜纪事》(The Diana Chronicles)厚厚五百余页,读来可使戴安娜迷够劲。多年来有关戴安娜王妃的书多得很,但多是小报记者黄色新闻式,也有她以前男仆的揭秘录。布朗女士的新著则态度比较严正,所述者都有实据,不是造谣。她曾采访了不少戴安娜生前熟人,而她自己也认识王子与王妃。

《戴安娜纪事》

作者:蒂娜·布朗

戴安娜婚后生活最受人注意的当然是查尔斯王子的"三角恋爱"。离婚后,查尔斯已正式娶情妇卡米拉为妃,但是在"三角"期间,戴安娜最觉苦恼。情绪抑郁,进食后常呕吐,某次曾讽刺地告诉一记者:"我们这个婚姻中有三个人,因此比较拥挤一些。"事实是,戴安娜结婚时太年轻,不懂事,丈夫并不爱她,而皇室又对她冷淡,不予支援。读了此书,我们知道了各类详情,例如:蜜月期第二天,查尔斯即打电话给卡米拉诉爱,并写了一封长达三页的情书;戴安娜发现查尔斯戴着卡米拉所赠的袖纽;婚后不久,戴安娜窃听查尔斯打给卡米拉的电话:"无论发生什么,我总是爱你"等等。

蒂娜·布朗早已于1985年一期《名利场》发表过一文,首次揭露查尔斯与戴安娜间相互难处情况,尚在少女发育期间的戴安娜喜爱独自听流行音乐跳舞,查尔斯则向他所最敬爱的"迪基叔叔"诉苦。文章发表后,英国黄色小报纷纷攻击布朗。其时布朗已是《名利场》主编。在此之前,她在伦敦以主编上流社会的Tatler杂志著名。1981年的皇家婚礼广播把戴安娜提升为世界最著名人物,而1997年8月31日的撞车悲剧发生时,布朗已是《纽约客》主编。英国的贵族上流社会与国际名人社会迥然不同,但布朗对两者都甚熟悉,何况她与王子王妃也认识,因此写作此书,消息来源众多,有的很有来头。《戴安娜纪事》第一页就载有这样的谢词:"多谢托尼·布莱尔首相赐见,并与我分享他对戴安娜的印象。"她写此书就好像回到编辑贵族阶级杂志Tatler的时期。

英国社会有阶级观念的势利,此书所谈重点恰好就在此。戴安娜·斯宾塞出身贵族,但并非皇族。斯宾塞祖先于1714年即是英王乔治一世的亲信,因此戴安娜之弟在她的葬礼中曾讥讽发言,谓戴安娜不需要皇家称号来抬举自己。

布朗在书中举出数点,似颇值得对戴安娜关心者的注意。一是她缺乏教育。今日的英国贵族家庭都送子女入大学进修,戴安娜少年时期只上贵族中学而已,而且成绩不佳。她早就一心一意想嫁给查尔斯而可当王妃。由于她的知识程度不高,后来就招致麻烦。1994年她来访华盛顿期间曾与已故的《华盛顿邮报》主人凯瑟琳·格雷厄姆相遇。在社交谈话中,格雷厄姆夫人偶然问她有没有意上大学进修,"她不信我竟会问这样问题,讽刺地回答'我已经受过了教育'。"

除了缺乏教育以外,她也缺乏性经验,嫁王子时还是处女,而王子早有过许多情妇。戴安娜以为保持处女乃是美德,特别是嫁给未来国王。她的新婚夜显然没有为查尔斯带来乐趣,反令他越来越惦念卡米拉。英国的上流社会男子一向认为男女保持忠贞乃是小市民阶级做梦。贵族男子讨妻是为了要生出个继承人而已。查尔斯的性生活很自由,情妇众多,都是已婚妇女,上流社会的丈夫似毫不在意。卡米拉就是已婚之妇,她与王子私通并非秘密,据说她当时丈夫甚至有受宠若惊之感。

关于查尔斯的性生活,此书也有形容。查尔斯的另外一个情妇告诉作者:"查尔斯在达到性高潮时,要我呼他为Arthur。"据他告诉一朋友,新婚之夜与戴安娜相交,"并无什么特别"。他们的性交,只是每三星期才有一次,而且戴安娜经常呕吐,令查尔斯大倒胃口。他喜爱与卡米拉共床,因为卡米拉叫他把她当作"一头摇摇马"看待。某次查尔斯打给卡米拉的电话,被黄色小报记者偷听,查尔斯说他爱她,要变成她的月经带。此录音曾被偷听者向外公布……在这种情况下,任何婚姻都不能持久。戴安娜继母的母亲芭芭拉·卡特兰乃英国著名罗曼史小说作家,说话以尖刻闻名,某次谈到戴安娜教育程度时说:"她说她所看过的书都是我写的小说,而这些书对她没有实用。"谈到王妃的性生活,此老妇人大言不惭地说:"当然,你知道,她的问题是她不愿进行口交。"

戴安娜的教育与性生活不健全,并不表示她不是一个完人。其实她意志刚强,生性慈悲。她五岁时,母亲与人有私,离家出走,父母离婚后,儿女由父亲教养。幼时的遭遇令她成长时胆怯害羞,在社交场合中她总觉得不自在。而温莎王室对她的冷淡更令她局促不安。婚后她发现查尔斯不忠,乃把兴趣转移往慈善工作方面。她去非洲探视艾滋病人,竟甘愿与病人握手。照片传展全世界后,她的声誉大增。此外她又去欧非有过战争的地区调查未爆发的地雷,如此种种,经由媒体宣传后,她的名誉远远高出僵硬古老陈旧不变的英国王室。

此外,当然有她的天生美丽。传媒方面的捧场去除了她在童年时代的羞怯感。她对时装特别在意,而她的照片传播引起全世界各地人民爱慕。布朗写道:"如果没有她所受的各种苦难,这位美丽、热情、慈良的女人很可能变成一位平凡人物。她所经受的痛苦反而给她光辉。英国人民可以集中注意,眼看她在他们跟前的变化。"

但是她受媒体滋养,也被媒体宠坏。在查尔斯与戴安娜的公共关系之争中,戴安娜当然取胜,报刊上有这么多材料,她读报胃口大开。她博取多方同情。布朗在书中虽避免偏见,公正讨论查尔斯戴安娜,不靠任何一边,但她对卡米拉没有好感。同样地,英国人民看这三角关系也鄙视卡米拉。

《戴安娜纪事》也照出了另一个社会含义:新闻媒介在现代生活中的重要。布朗身为杂志主编人,当然对这方面特别注意。戴安娜的形象可说完全由媒介造成。当她与王子的新闻一传出,她马上成为狗仔队(Paparazzi)的追逐对象。由于媒介对戴安娜的重要,她生活中的"三角关系"成为"四角关系"。1981年7月皇家婚礼时,布朗还是Tatler杂志主编人,以"皇室专家"的资格应邀在美国电视上讲解婚礼的进行。她说:"这个婚礼大大增加杂志销路,正如O. J. 辛普逊杀妻案提高CNN收视率一样。"1997年戴安娜惨死时,布朗已是《纽约客》主编。她的做法是一反《纽约客》以前谨慎作风,出了一本特大专号,指出温莎王室的传统与世界性超级明星戴安娜利用媒介出名,可作一个戏剧性对照。媒体靠戴安娜赚钱,戴安娜靠媒体宣传。两者完全是互相利用。

戴安娜与摄影机的相爱起源乃是母亲对她的弃绝。五岁她受父亲管养时开始与照相机结缘。父亲失妻后心情抑郁,不知如何对女儿表达深爱,乃用照相机拍照,用摄影机拍家中电影,如此,戴安娜自幼即知道摆姿势取悦父亲。她与查尔斯的关系于1980年9月开始受到传媒注意。在此之前,查尔斯与已婚妇女的奸情总是守秘的。现在王子公开追求美丽处女,令狗仔队大为兴奋。戴安娜能成为世界级明星现象乃是狗仔队所造成。他们的大量宣传以及广大群众的大量吸收,简直是将查尔斯逼上梁山,不得不娶戴安娜。那时王室也以为王子在外拈花惹草得太过分,应该可以安顿下来了。有一位小报记者告布朗言:"我们不遗余力地将戴安娜推给查尔斯;我绝对深信,是我们媒体迫使查尔斯就范。"

查尔斯所爱的当然是卡米拉。传媒则坚持查尔斯与戴安娜已堕入爱河,因越是如此,销报越多,戴安娜也越是相信。1981年订婚新闻传出时,一位BBC记者问查尔斯是不是与他未婚妻"已堕入爱河"。查尔斯答道:"这要看堕入爱河是什么意思。"戴安娜的回答:"当然。"

戴安娜大概尚是年轻,不世故。她不但对卡米拉生妒,也对伊丽莎白女王生妒。婚后不久在一场合中,查尔斯倒酒,先给女王一杯,戴安娜竟生了气,后来她告诉人说:"我总以为丈夫应该先给妻子第一杯,真是笨念头。"布朗写道:"给老年人先倒酒,不管她是不是女王,乃是理所当然的礼貌行为。那确是笨念头,也许戴安娜已被超级明星观念所宠坏。"

媒体对戴安娜的吹捧开始影响了戴安娜的世界观。王室并没有像公众一样爱戴她,令她更是饥饿不已地要媒体来滋养她。她也已学得怎样摆布、操纵媒体。在她与查尔斯最不和期间,她故意独自前往印度的泰姬陵照相,因为泰姬陵是所谓"表达婚姻之爱的纪念碑"。好莱坞影星约翰·特拉沃尔塔曾有幸于1985年白宫宴会中与戴安娜跳舞。他告诉布朗道:"我想,她不但知道她自己的身份,也知道这个场合是什么,有多大影响。她很理解传媒的力量。"

她利用传媒来与查尔斯和温莎王室开展了公共关系之战。她于1992年与1995年的两次谈话很令伊丽莎白女王不好意思。她借用了传媒来揭露她最内心的秘密,而她的多种相片更令崇拜者如痴若狂。布朗写道:"戴安娜在开首很爱在摄影机前装腔作势,摆姿作态做宣传。温暖日光,后来慢慢变作越热越不好受。而传媒的要求也越来越高,先是好像细雨,后来大雨,最后变为可以致命的大风暴……戴安娜自己加速这种气候改变,结果令她的生活到了极不可能的地步。她以为她可以控制此种气势。她错了。"

1997年8月31日,"狗仔队"大群追踪她与埃及籍男友疾驶的车,终于造成巴黎地下车道内的悲剧,戴安娜作为一个明星是被传媒所创造,也是因为传媒而牺牲。

即使在她惨死之后,伦敦黄色小报还愿出价三十万英镑,向摄影记者试购那幅戴安娜玉体撞断,呼吸最后一口气的照片。

布朗做结论道:"甚至在戴安娜最终一息尚存之时,她尚在被当作商品出售。"