照片中的老人是81岁的保拉·列波威克斯(Paula Lebovics)、79岁的米里亚姆·捷格勒(Miriam Ziegler)、85岁的伽伯·赫希(Gabor Hirsch)与80岁的伊娃·科尔(Eva Kor)。

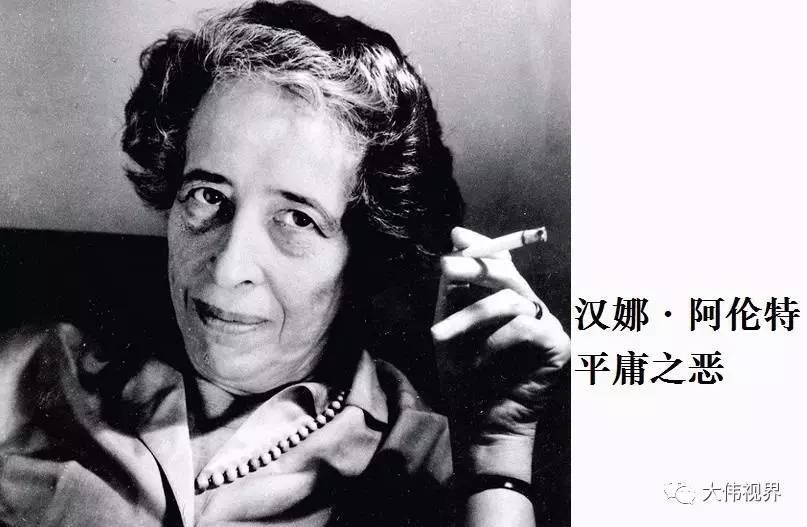

汉娜•阿伦特

(Hannah Arendt,1906-1975)

德裔美籍哲学家,20世纪重要的政治理论家、思想家,与西蒙娜•波伏娃、苏珊•桑塔格并称为西方当代最重要的女性知识分子。曾师从海德格尔和雅斯贝尔斯,在海德堡大学获得博士学位,后担任芝加哥大学、社会研究新学院教授。阿伦特一生致力于考察现代社会中的政治问题和人的政治行动,并对美国政治现实和犹太问题有着大量极富原创性的洞见。

主要著作:《极权主义的起源》《耶路撒冷的艾希曼》《人的境况》《过去与未来之间》《论革命》《共和的危机》《犹太文集》《心智生活》《康德政治哲学讲稿》等。

文/杨大伟

据说汉娜•阿伦特最初是作为海德格尔的情人被介绍给中国学人的。

其实,汉娜•阿伦特的爱情并不比他人的初恋精彩。一则,十八岁的少女被马堡大学三十五岁的已婚教师海德格尔的魅力所折服。另则,也可以说青年汉娜•阿伦特的才思迷倒了海德格尔。今天的汉娜•阿伦特已不再是师生恋中的浪漫大一女生,而是一位具有极大勇气和一流心智的思想家。

汉娜•阿伦特对思考、意志、判断等人类的三种能力进行了独具特色的探讨,遗憾的是对判断部分的探讨未及出书就过世了。因为关于判断的意见是汉娜•阿伦特思想脉络中的最重要的环节。

她提出的"平庸之恶"、"极权主义"等概念目前依旧被广泛使用。其实,汉娜•阿伦特对概念有很强的警惕性。因为概念是对某些事物的打包式阐述,虽有利于人们使用,但也带来危险:使我们脱离现实后在理性的层面自以为是地绕来绕去。在汉娜•阿伦特看来,意见的重要性远超过真理。所以,要明白她的重要性,并不在于理解她的几个概念,更重要的是了解她的意见。

1961年4月11日,犹太裔著名政治思想家汉娜·阿伦特以《纽约客》特约撰稿人的身份,现场报道了这场审判。开庭时,艾希曼坐在台阶上的一个玻璃匣子里,汉娜•阿伦特在听众席上看到他,形容他像一个"玻璃盒子里头的魔鬼"。在汉娜•阿伦特眼中,这个男人并无特别,50多岁,瘦削,很正常,他满嘴空话,没有陈词滥调简直开不了口,他根本不能从一个不同于他的立场的角度观察事物,总是逃避到一种"庄严感"之中。--这充分说明,极权统治在全世界不同文化不同统治者身上的表现方式有着惊人的相似。

这是一场关于人类难以想象的暴行的审判,有一个人应该负责,而这个人经过精神鉴定完全正常。这种强烈的对比让汉娜•阿伦特相信一定有某种本质的东西,一种需要从有关艾希曼和整个纳粹极权主义的事物中学到的东西。"所有这一切极端正常而又难以描述地卑劣和令人厌恶。" 汉娜•阿伦特觉得一筹莫展。"我还没有弄懂,但是我觉得好象有可能突然一下子开窍。"

审判过程中汉娜•阿伦特发现,控方虽提供了大量证明材料展现了纳粹灭绝犹太人的残酷程度,但其中大多数与艾希曼并无多大关系。每每论及艾希曼在犹太人种族灭绝的屠杀中所起到的作用时,其结果总是发现:他并非灭绝的组织者,而只是一个执行命令的人,正像他所申辩的那样,他仅仅是承担他的职责。

1943年8月4日到1944年4月10日,捷克泰瑞辛集中营向奥斯维辛集中营转移了一万五千名儿童,这些人中的绝大多数都在1944年被杀害了。Margit Koretzova在泰瑞辛集中营画的《花与蝴蝶》。

尽管如此,在汉娜•阿伦特看来,艾希曼绝非纳粹暴政的配角,他是一个典型的纳粹分子,罪不可赦。但她心中存有疑问:为何纳粹这样的极权专制政体,却靠像艾希曼这样粗鄙而又肤浅的人物来支撑?这个疑问成为汉娜·汉娜•阿伦特后来提出那个著名的"平庸之恶"观点的种子。

同年12月,审判结果出来了,对艾希曼的所有15项指控全部成立,他被判处死刑。汉娜•阿伦特认为这项审判"非常令人失望",并非因为死刑判决这一结果,而是她认为人们在审判过程中没有弄清楚艾希曼罪恶的本质。

1963年出版了《艾希曼在耶路撒冷:一篇关于平庸之恶魔的报告》,文中首次提出"平庸之恶"的观点,而不是谈论"极端的恶",因为她拒绝把艾希曼视为一个残暴的恶魔或冷酷的怪物,她认为那会赋予他不配获得的重要意义。在她看来,艾希曼只是一个平庸的人。面对一种黑暗权力,人们通常相信根本无能为力,只能毫无抵抗地依附其中。汉娜·汉娜•阿伦特则认为,潜藏在黑暗权力背后的都是一个个非常实在的组织,人们面对它肯定会做点什么。她强调人类所具备的"共同的主动性",即较之某种以命令、顺从和不负责为基础的专政体制,人类的这种共同的主动性将更有效能,换言之,权力终归是抽象虚无的,真正使黑暗权力变为现实的是实实在在的组织。艾希曼正是这类组织的典型代表。正是因为艾希曼之流的平庸与肤浅,他们轻易放弃自行思考、判断乃至积极对抗的权利,使得黑暗权力得到坚固,使得对犹太人的屠杀变为现实。

汉娜•阿伦特在写给朋友的一封信中说明她为什么不再谈论"极端的恶",她认为谈"平庸之恶"才是比较正确的:"事实上我今天认为,恶一向都是激进的,但从来不是极端的,它没有深度,也没有魔力。它可能毁灭整个世界,恰恰由于它就像一棵毒菌,在表面繁生。只有善才总是深刻而极端的。"

据英国《每日邮报》1月26日报道,2015年1月27日是波兰奥斯维辛集中营被苏联红军解放70周年纪念日。照片中的老人是81岁的保拉·列波威克斯(Paula Lebovics)、79岁的米里亚姆·捷格勒(Miriam Ziegler)、85岁的伽伯·赫希(Gabor Hirsch)与80岁的伊娃·科尔(Eva Kor)。当年解放日拍照时,他们还只是孩子。

她认定艾希曼作恶只是因为他服从了平庸的社会,他的所有目的只是在纳粹层级中得到提升。关键他是没有思考能力的执行者,执行委派他鼓吹的英雄任务被曲解,他也在这样的误导中重新定义了自己的良知和行为。这样的"无思"所犯下的恶即平庸之恶。

虽然目前不乏学者以"日攻一卒"的耐心传播思想。但人们依然缺乏不断的理性思考与启蒙。显然,汉娜•阿伦特的论著确实带有启示性。平庸之恶可以毁掉整个世界的观点指出了人类被掩盖的恶,因为相对于少数的恶人,不具有判别正邪能力的大众更为可怕,因此可以导致集体的道德崩溃。

从历史上看,"平庸之恶"可能并不仅仅是在极权下从事恶行,德国著名神学家马丁•尼莫拉那句经典的"再也没有人站起来为我说话了"点出了"冷漠"的悲凉。当我们甘心情愿成为一架绞肉机上的螺丝钉时,我们就在犯这种"平庸之恶",即使对恶沉默也相当于对恶的纵容。