北京新闻广播是北京广播电视台广播端的主频率,多年来,一直承担着为整个广播端采制时事政策报道、重大主题报道、热线监督报道和社会民生报道的职责。

她们不是铁娘子,只是选择了担当。

北京新闻广播是北京广播电视台广播端的主频率,多年来,一直承担着为整个广播端采制时事政策报道、重大主题报道、热线监督报道和社会民生报道的职责,是一支业务素质高能打硬仗的队伍,也是一支以女性力量为核心的队伍。

近三年这支新闻劲旅共收获中国新闻奖6个、中国广播影视大奖1个、北京新闻奖二等奖以上23个,成绩在全国省级广播频率中首屈一指,这其中主力军就是61位女性新闻工作者。她们或人过中年,或有孕在身,或入职不久,但都用超强的业务能力和奋斗精神诠释了什么叫巾帼不让须眉。

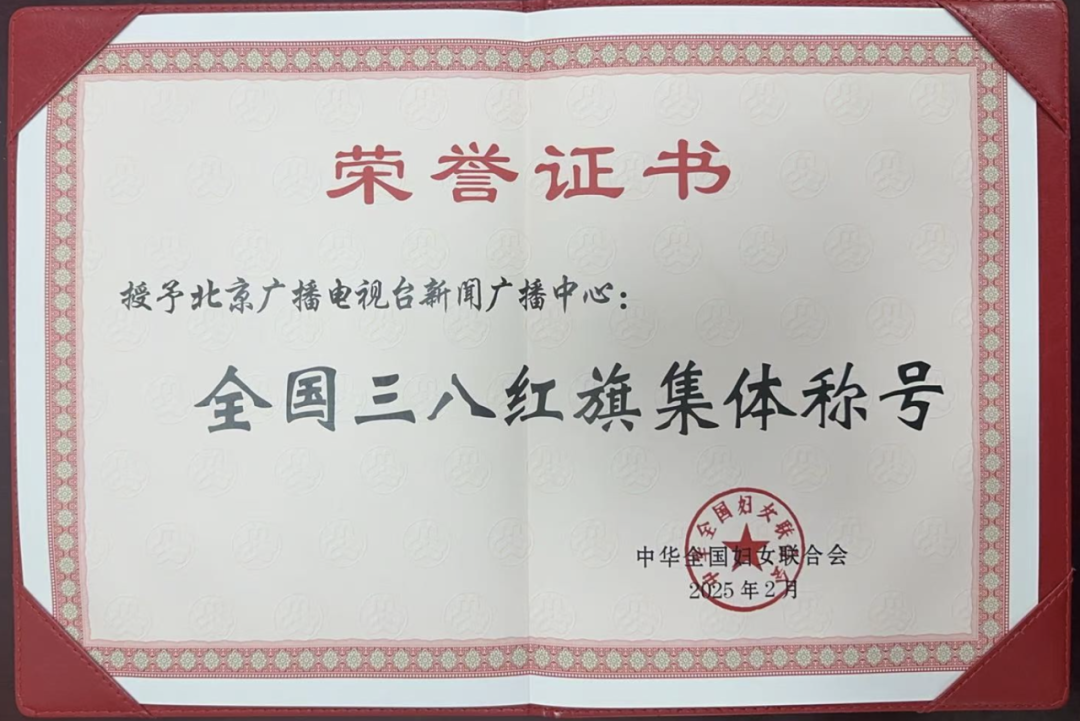

今年,北京广播电视台新闻广播中心(北京新闻广播)这个有61位“她”的团队,被授予“全国三八红旗集体称号”。她们的背后究竟藏着什么秘密?

一、暴雨中的逆行:

当“怕”与“爱”成为职业注脚

2023年7月,北京遭遇140年最大暴雨。记者杨帆在7月30日的夜晚,独自驾车向危险中心挺进。雨像天河决堤,她即便把雨刷器开到最大,视线也依然模糊。山路险峻,夹括河河水暴涨,但她却义无反顾,勇往直前。最终,她和后方配合,及时推出了“北下寺村发生山洪,村民安全撤离”的报道,传递了重要信息。

记者杨帆在夹括河边采访

这样的故事并非孤例。

记者马骏在2012年“7·21”暴雨中亲历房山道路塌方,飞溅的碎石近在咫尺;2012延庆特大暴雪,北京新闻广播的两位女记者田甜和马骏换了多种交通方式,是唯二在当晚成功进入灾区的记者。那篇报道的最后,她们在妇产医院录下了刚出生婴儿的第一声啼哭。

2023年台风“杜苏芮”来袭导致门头沟丰沙线上三列火车被困,记者于川梓面对滑坡的山体和咆哮的河水,手脚并用爬过路基掏空的铁轨,她知道,只有前行,才能离转移的群众更近一步……

记者于川梓在门头沟

23·7暴雨过后,采访科副科长马骏曾经以《记者的怕与爱》为题做过一次演讲。

采访科副科长马骏在演讲

马骏说:“每一次,当我们身处险境,我们都会怕。但每一次,我们都选择向前,因为我们是记者……怕与爱,构成了记者的AB面。怕,让我们更加珍惜生命,更加敬畏自然;爱,则让我们更加坚定前行,更加无悔付出。民有所呼,我有所应。这是记者的使命,这就是我们的担当。”

记者肖佳佳在冒雪采访,她已经永远地离开了我们,但在我们心中她从未离开

二、共情与抽离:

舆论监督中的“平衡术”

2022年,记者于川梓采写的《3天38000,三甲医院太平间的天价殡葬费》系列报道震动全国。

这组播出于清明节后的连续报道,直击“生老病死”中的最后一环,记者不惧风险,接连暗访位于北京各家医院隐蔽位置的太平间,顶住了来自殡葬企业等各方的压力与威胁,从个案入手,由点及面,层层展开,并结合事件最新进展与受众反馈情况持续追问,多维度、多层次还原事实链条,一步步揭开触目惊心的殡葬业“黑幕”。十天时间,促成殡葬行业迅速自查与规范,最终涉事公司670余万元,形成完整闭环,发挥了舆论监督报道的应有作用。

从第一篇到第五篇报道,记者坚持“给每一方说话的权利和机会”,为了让自己站在更客观的角度看待问题,在采访完家属后和殡仪公司后,这位90后女记者会在医院门口的寿衣店坐上一下午,跟在医院门口开店二三十年的殡葬业从业者聊聊这个行业这些年的那些事儿,这份平衡视角让报道斩获第三十三届中国新闻奖一等奖,更推动政府部门彻查殡葬行业乱象。

完成整个报道后,于川梓在工作记事本上写下了这样一段话勉励自己:如果舆论监督是个圆,记者要永远站在圆心。

这种“共情与抽离”的方法论,贯穿北京新闻广播“问北京”团队每年600多篇民生调查报道。为采写独家民生调查报道,她们24小时值守应急突发班,克服艰难险阻,从在全国媒体率先揭露“中国黄金特许经营”骗局到推动老旧小区电梯改造,她们以女性特有的敏锐,在个体诉求与系统症结间架起桥梁,促成一年200余项民生问题解决。

“问北京”用事实证明:舆论监督不是冰冷的批评,而是带着体温的追问。

三、暗夜掌灯人:

24小时新闻战线的“她力量”

获得这次全国三八红旗集体之前,北京新闻广播的夜间编辑科已经在2021年获得全国巾帼文明岗,这个当时完全由女职工组成的集体,承担着北京广播电视台两档名牌广播节目《北京新闻》和《新闻晨报》的制作播出工作。为了给听众准时送上清晨的第一声问候,团队成员放弃节假日,全年365天坚守在夜班岗位,尤其是在新冠疫情影响下的三年间,在全台多数职工居家办公、节目无法正常运转的情况下,团队成员共克时艰、吃住在台,保证了每一期节目高标准高质量的播出。

北京新闻广播夜间编辑科

夜间编辑科的工作时间是每天晚上8点到次日早上8点。万家灯火、阖家团圆的夜晚,正是女编辑们告别家人、全情投入工作的时刻。她们以女性特有的耐心、细致,努力打磨稿件。她们顶住了职业压力、牺牲了陪伴家人的时间乃至自己的健康,用无数个不眠之夜,塑造了节目的金字招牌。

这份坚守有着更深的传承。自1949年《北京新闻》开播,76年来几代编辑在深夜接力守护城市的声音,用“零失误”纪录回应着“新闻无小事”的信仰。

四、穿越技术迷雾:

主流媒体的价值锚点

当算法推荐裹挟信息洪流,北京新闻广播中心2024年以3亿人次阅读量的《大时代大格局》《北京!焕新》《圆梦中轴》《我的长城我的家》等重大主题融合报道,证明优质内容的力量。6000多篇融合稿件,29个“10万+”爆款、425个同城热搜背后,是所有记者、编辑、主持人对“让正能量赢得大流量”的坚持——为采制《新时代首都发展巡礼·生态治理》,她们驱车两万公里深入京津冀大地,挖掘新鲜故事,该报道荣获第三十四届中国新闻奖二等奖;为保证《开学第一课:我的长城我的家》特别节目的播出效果,她们沿着明长城的脉络,深入内蒙古、宁夏、甘肃、青海,用镜头、声音和文字记录长城一砖一瓦背后的故事,这个充分运用了AIGC、VLOG、H5等技术手段的项目,最打动人心的依然是长城保护者们数十年如一日的守护故事。

在这个流量至上的时代,她们依旧相信真善美的力量,创立了全国范围内极具影响力的品牌《北京榜样》,以敏锐的新闻视角和真挚的情感笔触,挖掘平凡人背后的不凡事迹。截至2024年,本市各级举荐的身边榜样多达48万人,构建起全市各行业领域榜样人物的优质蓄水池与典型库。

北京新闻广播新闻节目科

柔肩亦能扛鼎,温情也是力量。

有人说新闻是冷峻的,但北京新闻广播的女性们用特有的温度重新定义了它。

今年这份全国三八红旗集体的荣誉,终将化为照亮前路的灯——因为新闻人的初心,永远在下一场奔赴的路上。

北京新闻广播的女编辑记者主持人正在会商选题