60余年来,从“嫦娥”探月,到“天问”探火、“羲和”逐日……在广袤太空留下一个个坚实足迹,而这背后有很多名字,大家知之甚少,甚至闻所未闻,“两弹一星”功勋钱骥就是其中一位。

嫦娥六号月背“挖宝”归来,“月球快递”派送成功~我国成为世界上唯一一个两度着陆月球背面的国家,并在人类历史上首次从月球背面成功采回月壤。

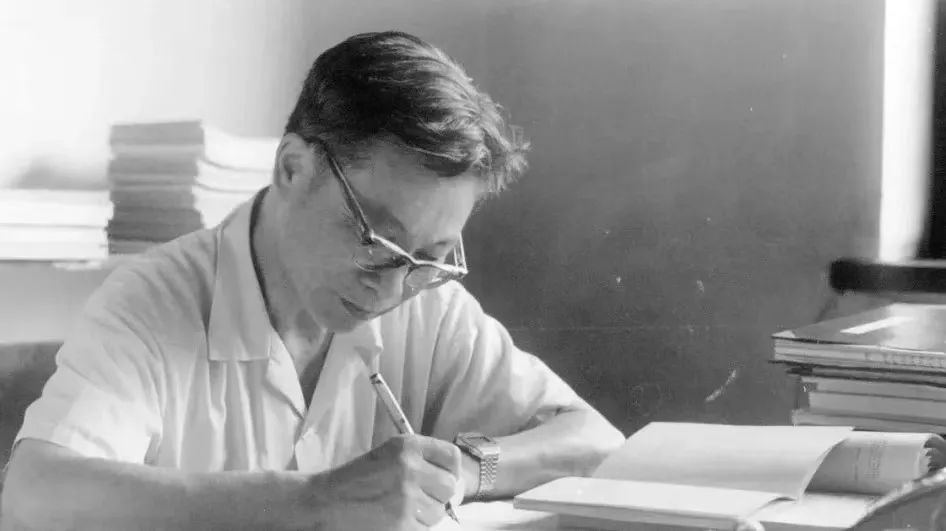

60余年来,从“嫦娥”探月,到“天问”探火、“羲和”逐日……在广袤太空留下一个个坚实足迹,而这背后有很多名字,大家知之甚少,甚至闻所未闻,“两弹一星”功勋钱骥就是其中一位。从“东方红一号”卫星的成功发射,到返回式卫星、科学试验卫星、通信卫星等研制工作,他始终站在幕后,举国欢腾的时刻,他不在现场,不求闻达于世,只愿国家强盛。

不起眼的院落

1958年,我国启动了人造卫星研制计划,这项绝密的工作被定为代号“581任务”,地点位于海淀区的西苑操场甲1号。

研究实验室仅仅由几间有机加工车间、玻璃车间、器材仓库、车库组成。早期,研制人员还将西北角一座旱厕所改装为环境模拟实验室……在那个物资匮乏、技术封锁的年代,一位位科研工作者在逆境中拓荒,探索踏出一条光辉大道。

钱振宇是钱骥之子,因为父母工作忙碌,就把他带到院子里玩儿。

他说,小时候觉得西苑操场甲1号院子挺大的,没有特别多的围墙,是用铁丝网拦起来的,院内有一座三层灰砖的小楼,有一些平房,院子里很多地方都不能去,是有人站岗的……虽然父亲就在院子里,但钱振宇却从未进过父亲的办公室,直到后来,钱振宇才知道,这是为了保密。

就是这么不起眼的地方,它与早期卫星研究紧密相连,这支队伍中有两位获得“两弹一星”功勋奖章,培养出几十位空间科学与空间技术的高级专家……

“不让学,我们自己搞!”

581组组建之初,赵九章担任总负责人,钱骥作为“581”组办公室副主任。

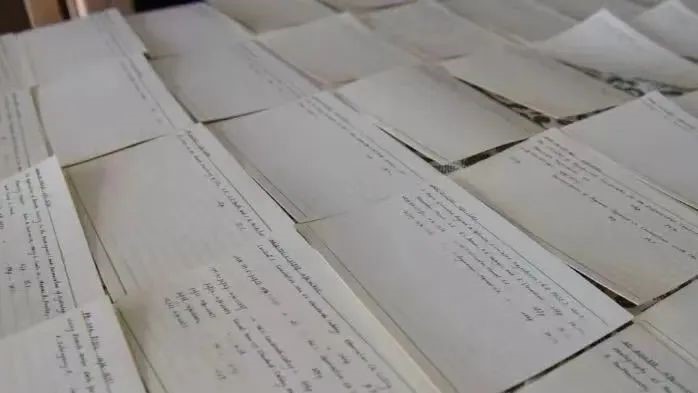

他们曾去苏联观摩卫星,却只是远远地看了一眼卫星的外形,更谈不上合作与技术援助了。没有学到卫星研制的本领,却激发了大家的斗志,钱骥带领大家从查找文献开始,但是大家的英语水平很有限,那就一边学英语,一边查资料,仅搜集的资料就有几麻袋,手写摘录的卡片数万多张……

面对的是一个又一个看似不可能完成的任务,他们从零开始,一步步搭建起了中国航天的基石。

1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,但被请上天安门城楼的有功人员中没有钱骥,他坐在他家小小的阳台上,仰望星空希望能搜寻到那再熟悉不过的轨道……

第一颗卫星升空后,钱骥没有停下脚步,他反复试验,提出了发射通信卫星的方案,1984年4月8日“东方红二号”发射成功。从此,我们逐渐告别了只能租用外国卫星看电视、听广播的历史,开始了独立自主研制、发射通信卫星的时代。

1983年,钱骥因病逝世。钱学森在给钱骥家属的信中这样写道:“钱骥同志是我十分尊重的科学家、工程师,他为我国的航天事业作出了巨大的贡献,他的去世是中国人民的一大损失!”

1999年9月,中央颁发"两弹一星功勋奖章",钱骥的奖章由夫人代领。当钱骥的名字逐渐被人知晓,他却早已带着那份谦逊与淡泊永远地离开了,而有一句话至今仍振聋发聩。“太空也有个席位问题,中国不能在同步轨道上缺席!我们不能给中华民族丢脸。”

岁月悠悠,“两弹一星”的辉煌成就已载入史册。50余年过去了,“东方红一号”卫星仍然在轨运行,如今,我们看电视、听广播甚至刷直播,早已不受时间限制……每一颗星都有它的使命,正如我们每个人在这广阔的天地间,亦有各自的担当,但当我们仰望星空,应当记得,在璀璨之下,有一个低调的名字——“钱骥”,有无数像“钱骥”一样默默无闻的奉献者,如同永不熄灭的星辰,照亮了前行的路。