传承200多年,中秋分外忙!顺义孙氏糕点模具尽显非遗技艺之美

每年中秋前夕

高丽营镇闫家营村的孙宝德

都会十分忙碌

他是孙氏糕点模具制作技艺

第五代传人

一个个精美的糕点模具

在他手中诞生

为中秋增添了一份团圆味

孙宝德介绍糕点模型背后的故事。

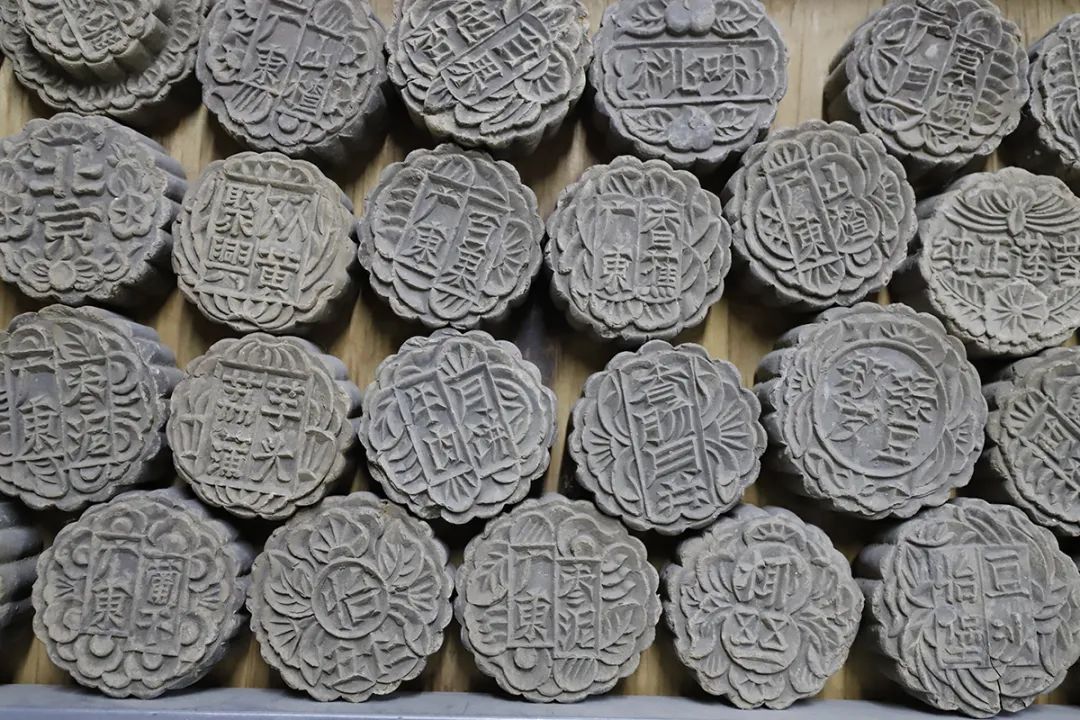

孙宝德17岁开始学习技艺,至今已有52年。走进他的工作室,造型多样的糕点模具和糕点模型一下子吸引了记者的目光。大的、小的,圆的、方的,花卉的、人物的、文字的……各种类型的模型摆了一墙,精致美观的图案让人惊叹不已。

孙宝德制作模具。

各式各样的糕点模型。

这项技艺起源于清朝光绪年间,已有240多年历史,以雕刻精致、种类繁多、传统套路完整为特色。模具选用的木料多是百年以上树龄的杜梨木,经过设计、胚胎、作地、光漆、画印、雕刻、烘烤、磨活、作里抛光、配木作纸盒等十余道工序制作而成。浮雕阴刻的手法在民间雕刻中极为罕见,孙氏传人们一刀刀雕刻出千姿百态的糕点模具,让色香味美的糕点更加精致、美观。

百福饼模。

第二代传人曾为慈禧太后大寿制作贺寿糕点模具,目前被收藏于故宫博物院,之后孙氏家族还为稻香村食品厂、桂香村食品厂、宫颐府食品厂、大桥道食品厂等厂家制作模具。1984年,孙宝德和父亲孙富为邓小平同志制作了百寿饼模和百福饼模,分别刻101个篆字“寿”和“福”,字形各不相同。

老寿星和兔儿爷糕点模型。

“不同的模具,雕刻时的手法也不一样,深浅、图案中的情感表达都要不断尝试。简单的模具三四个小时就可以完成,复杂的就要花时间反复琢磨。”孙宝德介绍,“这个兔儿爷的眼睛,要有笑的状态;这个老寿星的胡须,我用了一周的时间雕刻。”说起自己的作品,孙宝德有说不完的话。

各式各样的糕点模具。

面对市场上大规模机器生产的月饼,孙宝德表示:“机器做的月饼样子死板,不如咱们手工做的活泛、柔和,味道也不一样。最重要的是,这是老祖宗留下的文化遗产,咱们必须得坚持。”

孙氏糕点模具制作技艺发展至今,并不是墨守成规的,孙宝德结合市场需求,进行了突破创新。“我参考孩子们的喜好,制作了光头强、熊大、熊二等卡通形象的模具,将传统文化和流行趋势相结合。”孙宝德介绍。

孙氏糕点模具制作技艺在2007年被列为北京市非物质文化遗产。如今,孙宝德的儿子、女儿都传承了这门手艺,正在不断精进。孙宝德笑着说:“我孙子还说,‘爷爷,赶明儿我也和您学习’。”