《延安与八路军》这部史诗般的相册,是中国共产党延安时期珍贵的历史资料。它真实地记录了延安和抗日根据地生气勃勃的面貌和八路军的战斗生活,歌颂了中国共产党领导根据地军民英勇抗战的丰功伟绩,形象地表现了“天下人心归延安”的主题思想。

纪录片《延安与八路军》拍摄于1938年至1940年间,是在中国共产党领导下拍摄的第一部人民电影。影片从各个方面记录了党在延安时期的各种活动和八路军艰苦卓绝的敌后抗战的情形。

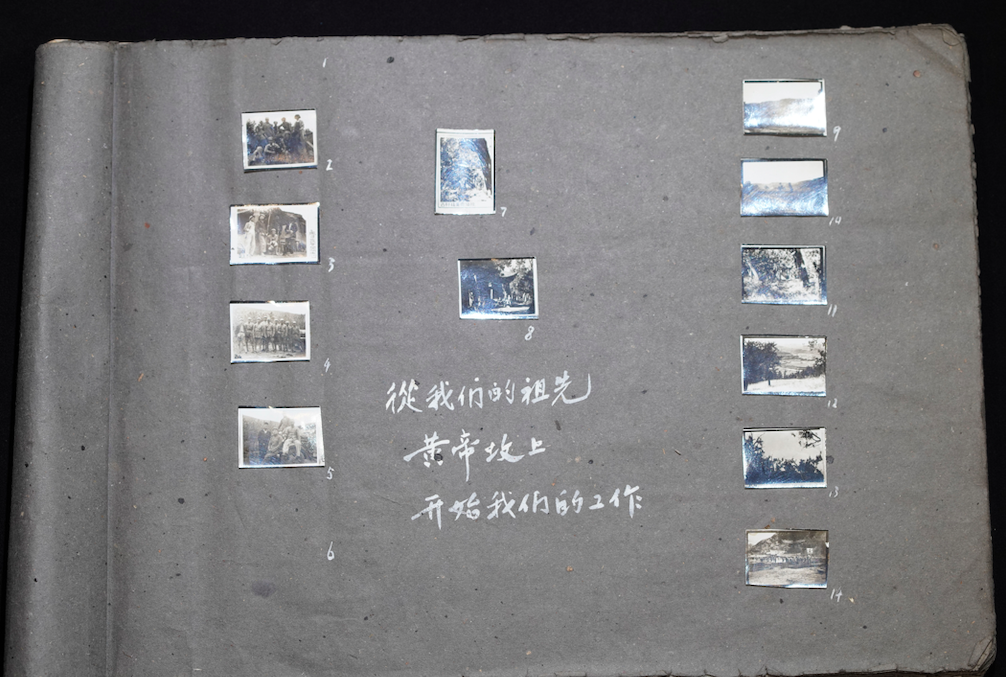

遗憾的是,影片主要素材在送往苏联进行后期制作期间因战乱遗失。然而,延安电影团负责人、摄影师吴印咸在影片《延安与八路军》拍摄期间收集花絮照片并制作的相册,有幸完整地保存下来。这本珍贵的相册如今收藏在中国电影博物馆中,今天,丹丹和大家一起“翻开”这本珍贵的相册,回顾延安时期的电影往事。

文物展示

《延安与八路军》相册

20世纪30年代,日本发动全面侵华战争,为了记录下珍贵的历史资料,延安成立了延安电影团,主要工作人员有袁牧之、吴印咸等9人。电影团成立后,马上着手拍摄的第一部纪录片就是《延安与八路军》,这部影片由袁牧之执导,吴印咸、徐肖冰等人拍摄。

影片反映了抗战爆发后全国各地青年冲破险阻奔赴延安、延安的政治经济和文化面貌、八路军的战斗生活、抵达延安的青年学习及开赴各地工作的情景等内容。

1938年10月1日,影片在黄帝陵开拍了第一组镜头,这一组镜头饱含深义:中国人是炎黄子孙,在民族危亡之秋,祭奠祖先、弘扬历史,体现了万众一心、保卫家国、坚强不屈的民族精神。

此后,摄制组为了更好地深入广大解放区,决定分两组开展工作:一组由吴印咸带队,另一组由徐肖冰带队,两队人马经过一年多的艰苦工作,于1940年初完成整部影片的拍摄。

《延安与八路军》摄影队赴敌后拍摄路线示意图

令人遗憾的是,由于当时延安没有制作设备,1940年3月,党中央派袁牧之和冼星海带着影片素材到苏联进行后期制作。不料苏德战争爆发,影片资料在战乱中遗失,尽管先后两次赴苏联寻找,也只陆续找到一些影片片段。虽然影片的大部分原始资料已经丢失,但吴印咸当时制作的《延安与八路军》图片资料册得以存留。

《延安与八路军》相册中的照片是由电影团全体成员共同拍摄完成的,其中不乏徐肖冰等早期成员的作品。吴印咸将这些照片进行汇总、梳理、编排,精心装入从上海带到延安的相册中,并题写封面题词“延安与八路军”。相册的编排颇费心思,其中收录了包括影片拍摄、采访、创作过程中的照片素材共计404张。

《延安与八路军》中的影像资料

吴印咸将照片划分为41个主题,整体思路与袁牧之导演拟定的电影拍摄大纲紧密契合,内容涵盖了八路军在延安的练兵、战斗、生产、生活建设、军民关系、军事工业等各个方面,是较为全面反映该片信息且完整存世的珍贵史料。可以说,这本相册就是影片《延安与八路军》的平面版本。

吴印咸和电影团的成员们肩负着开拓党的电影事业、为民族解放和人民解放事业服务的使命,他们在艰苦的战争环境中,秉持“一切为抗战服务”的理念,深入部队、深入群众,通过影像及图片报道,为中国民众及时提供战事信息、战争动态,宣传我军战绩,痛斥日军残暴罪行,唤醒国民的家国意识。

《延安与八路军》这部史诗般的相册,是中国共产党延安时期珍贵的历史资料。它真实地记录了延安和抗日根据地生气勃勃的面貌和八路军的战斗生活,歌颂了中国共产党领导根据地军民英勇抗战的丰功伟绩,形象地表现了“天下人心归延安”的主题思想。

来源:学习强国、中国电影博物馆